文芸復興における印刷術の役割

印刷術は人類の文化的発展において欠かせない技術であり、特に文芸復興の時代において、その役割は絶大でした。印刷術の発明は、知識や情報の普及を促進し、さまざまな文学作品や思想が広まる基盤を築きました。この文章では、印刷術の概要、文芸復興の定義、両者の関係、技術的特性、社会文化の変容、そして印刷術の未来について詳しく探求していきます。

1. 印刷術の概要

1.1 印刷術の起源

印刷術の起源は中国にさかのぼります。最初の印刷技術は、紀元前2世紀頃に木版印刷として始まりました。この技術は、木の板に文字や絵を彫り、それをインクで塗り、紙に押し当てるという方法です。最古の印刷物である『金剛経』は、868年に作られたとされています。この時代の印刷術は、経典や宗教文書の大量複製を可能にし、文化の発展に大きく寄与しました。

1.2 中国における印刷技術の発展

中国では、印刷術はその後も進化を続けました。特に、宋代(960年~1279年)には、印刷技術が大いに発展し、多くの書籍が普及しました。特に注目すべきは、「活版印刷」の発明です。これは、文字を金属や木のブロックに加工し、組み合わせて印刷する方法で、印刷の効率を飛躍的に向上させました。この技術によって、文学や科学、技術書が一般市民にも手の届くものとなり、知識の民主化を促進しました。

1.3 西洋への印刷術の伝播

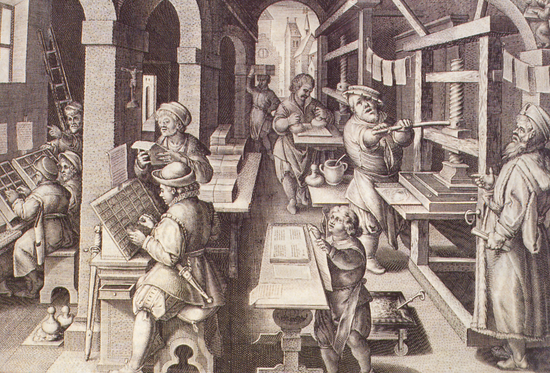

印刷術は、13世紀から15世紀にかけてシルクロードや海上貿易を通じて西洋へと伝わりました。特に、1440年ごろにドイツのヨハネス・グーテンベルクが活版印刷機を改良したことが、印刷術の普及に大きな影響を与えました。グーテンベルクの印刷機は、効率的に大量の本を印刷することを可能にしました。彼の代表作である『グーテンベルク聖書』は、後の文学や知識の普及において重要な役割を果たしました。

2. 文芸復興とは何か

2.1 文芸復興の定義

文芸復興とは、14世紀から17世紀にかけて、特にイタリアで起こった文化的運動で、西洋の文学、芸術、哲学が古典文化の影響を受けて再興された時代を指します。この期間は、科学や芸術の発展が見られ、各分野での革新が促されました。文芸復興の核心には、人間中心主義(ヒューマニズム)があり、個々の人間の価値や能力が重視されました。

2.2 文芸復興の背景

文芸復興は、前の中世の暗黒時代からの気分の変化の中で生まれました。中世は主に宗教が文化の中心でしたが、ルネサンスが始まると、古典的な文献や思想が再評価され、人々の思考に自由さと多様性がもたらされました。また、黒死病(ペスト)や都市の発展、商業の拡大も、知識の追求を促進しました。この時期には、多くの学者や芸術家が活躍し、文芸復興を支える基盤を築きました。

2.3 主な文学・芸術の潮流

文芸復興は、さまざまな文学や芸術の潮流を生み出しました。文学では、ダンテの『神曲』、ペトラルカの詩、ボッカチオの『デカメロン』などが登場し、古典文学の影響を受けた新たなスタイルが確立されました。美術では、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロなどの巨匠が現れ、リアリズムや人間の感情を重視した作品が生まれました。これらの成果は、印刷術によって広く普及し、より多くの人々に享受されることとなりました。

3. 印刷術と文芸復興の関係

3.1 知識の普及

印刷術の発展は、知識の普及に大きな影響を与えました。特に、文芸復興の時代には、古典文学や哲学、科学書が盛んに印刷され、多くの人々がこれらの作品を入手できるようになりました。これにより、情報の流通が促進され、人々の思考や教育に新たな風が吹き込みました。また、印刷物は視覚的に魅力的にデザインされ、多くの人々がそれに引き寄せられる形で知識を吸収しました。

3.2 文学作品の流通

文芸復興において、印刷術は文学作品の流通を劇的に変えました。従来手書きであった書物が、印刷によって安価に提供されるようになったため、一般市民でも文学に触れられる機会が増えました。これは、特にイタリアやフランスなどで顕著であり、その後の文学の発展に寄与しました。また、印刷された文学作品は、著者や出版社の名声を高める手段ともなり、著作権という概念の発展にもつながりました。

3.3 教育の発展

印刷術の普及により、教育のあり方も大きく変わりました。学校や大学で使用される教科書が容易に入手できるようになり、学びたいと思う人々にとってのハードルが低くなりました。また、多くの図書館が設立され、さらに多様な知識や情報を求める人々によって活用されました。このように、印刷術は教育の機会均等を促進し、多くの人々が学問にアクセスできるようにしたのです。

4. 印刷術の技術的特性

4.1 木版印刷と活版印刷

印刷術には主に木版印刷と活版印刷の二つの技術があります。木版印刷は、初期の印刷技術であり、手作業で版を彫って印刷する方法です。一方、活版印刷は、ブロックごとに文字を組み合わせることで、より効率的に印刷を行うことができます。特に活版印刷は、迅速な印刷が可能で、商業出版の基盤となりました。これにより、出版物の量が飛躍的に増加し、市場が形成されることとなりました。

4.2 印刷技術の革新

印刷技術は時代とともに革新を続けてきました。19世紀には、機械式印刷機が開発され、印刷速度が大幅に向上しました。さらに、オフセット印刷など新しい技術が登場することで、より高品質な印刷物が容易に作成できるようになりました。これにより、新聞や雑誌などの出版物が急増し、今や情報の受け手は多様なメディアから情報を得ることができるようになっています。

4.3 印刷物の種類とその影響

印刷術によって生まれた印刷物の種類も多様化しました。書籍、新聞、雑誌、チラシなど、さまざまな形で公衆に情報が提供されるようになりました。特に新聞の普及は、世論形成や政治的な動きに大きな影響を与えました。印刷物は人々の生活や思想に直接影響を及ぼし、社会全体の意識を変える力を持っていたのです。

5. 印刷術と社会文化の変容

5.1 読者層の拡大

印刷術の発展は、読者層の拡大を促進しました。以前は限られた階層の人々だけが楽しむことのできた文学や学問が、印刷物を通じて一般市民にもアクセス可能になったのです。特に、女性や農民などの読者層が増え、社会全体の文化的なレベルが向上しました。この読者層の拡大は、民主的な社会の形成にもつながっていきました。

5.2 文芸復興における著作権の概念

文芸復興の時代には、著作権という概念が生まれました。印刷術によって著作物がコピーされることが容易になった結果、著作者の権利を守る必要性が認識されるようになりました。これにより、作家やアーティストは自身の創作物から経済的利益を得ることができ、文化産業の発展を支える基盤が形成されました。著作権の確立は、今でも文化や創作活動における重要な要素となっています。

5.3 印刷物が変えた人々の思考

印刷術により提供された情報や知識は、人々の思考を根本的に変える力を持っていました。文学や哲学、科学の知識が容易に手に入ることで、人々は自ら考える力を養い、異なる思想や視点を受け入れることができるようになりました。これにより、社会全体が知識基盤の上に築かれた共同体へと変化していったのです。

6. 印刷術の未来

6.1 デジタル印刷の登場

現代において、デジタル印刷技術の登場は印刷術に革命をもたらしました。従来の印刷技術に比べ、短期間で高品質な印刷物を提供できるこの技術は、個々のニーズに応じてカスタマイズされた印刷物を作成することを可能にしました。特に、パーソナル化された印刷物や小ロット印刷が容易になり、さまざまなビジネスモデルが誕生しています。

6.2 印刷術の持続可能性

環境問題が深刻化する中、印刷技術の持続可能性も重要な課題となっています。リサイクル材料の利用やエコ印刷技術の開発が進められ、環境に配慮した印刷物の需要が増加しています。このような努力は、印刷業界全体にとって、長期的な生存性を確保するために不可欠となるでしょう。

6.3 現代における印刷術の役割

現代においても、印刷術は文化や社会の中で重要な役割を果たしています。デジタルメディアの発展にもかかわらず、印刷物の信頼性や触感の重要性は依然として存在します。特に教育や広告の分野では、印刷物が持つ視覚的な影響力が根強く残っており、今後も印刷術は進化し続けることでしょう。

終わりに

印刷術は文芸復興の時代において、知識の普及や教育の発展を大きく促進しました。そして、その影響は現代にまで続いており、文化や社会における印刷術の役割はますます重要とされています。未来に向けて、新しい技術が生まれても、印刷術の抱える可能性や価値は変わることはなく、今後も教育や情報の伝達において中心的な役割を果たし続けるでしょう。