中国の四大発明は、科学技術の発展や文化交流に大いに寄与してきました。特に日本においては、これらの発明が日本社会にもたらした影響は計り知れません。日本での四大発明に関する研究や文献は多岐にわたり、様々な視点からその意義が考察されています。本記事では、日本における四大発明の受容状況と、それに関する文献や研究の概要について詳述していきます。

1. 四大発明の概要

1.1 四大発明の定義

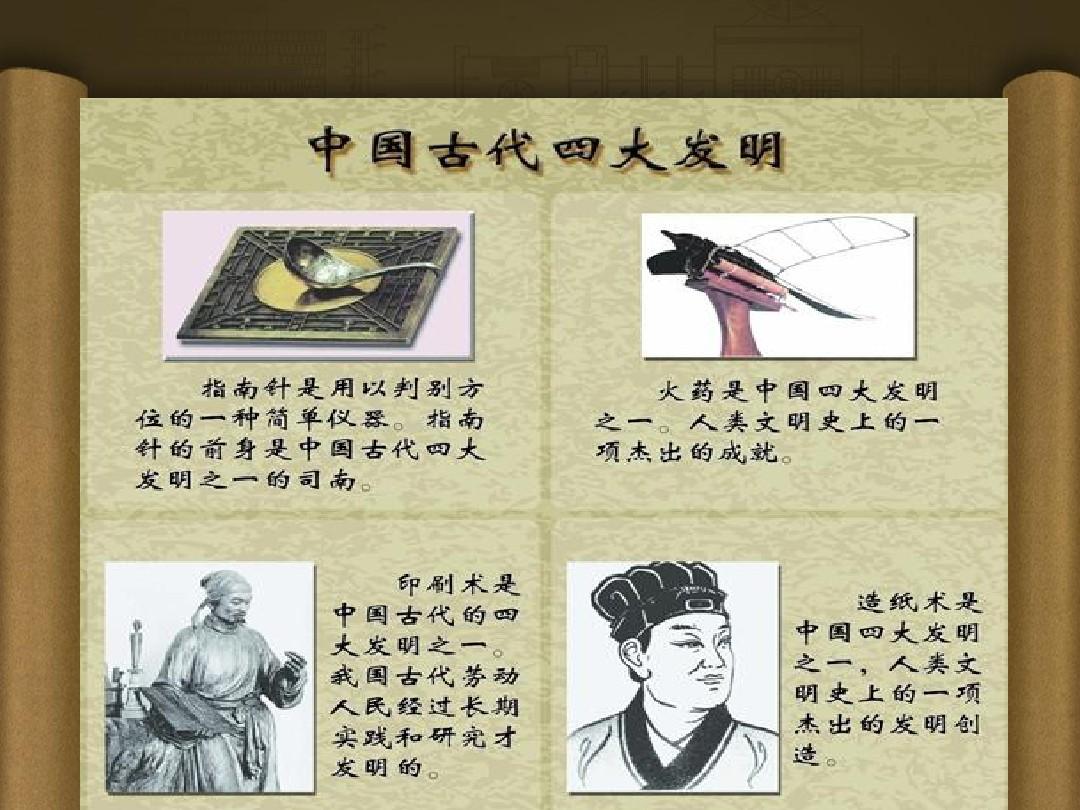

中国の四大発明とは、磁石コンパス、火薬、印刷術、そして紙を指します。これらの発明は、中世の中国において生まれ、その後の世界の科学技術、文化、経済に大きな影響を与えました。例えば、磁石コンパスは航海技術を革新し、遠洋航海を可能にしました。また、印刷術は知識の普及を促進し、文化の発展に寄与しました。これらの発明は単なる技術に留まらず、社会全体の構造を変える力を持っていました。

1.2 発明の歴史的背景

四大発明の背景には、中国の豊かな自然環境や、長い歴史を通じた技術革新の積み重ねがあります。特に、紙や印刷術の発明は、文献や知識の保存、伝達を可能にし、教育や文化の発展を加速しました。また、火薬の発明は軍事技術を一変させ、戦争のあり方にも影響を与えました。その結果、これらの発明は中国のみならず、周辺の国々にも広がり、その影響は日本へも及ぶことになりました。

2. 四大発明の詳細

2.1 磁石コンパス

磁石コンパスは、古代中国において発明され、特に南宋時代にその利用が進みました。磁石を使ったコンパスは、航海の安全を保つために不可欠な道具となり、商業活動を活発化させました。たとえば、日本の周辺海域を航海する際にも、この技術は利用され、商人や探検者たちが目的地を正確に見つける手助けをしました。

2.2 火薬

火薬は、中国の兵器技術を飛躍的に向上させるもので、軍事だけでなく、花火としての文化的な側面も持ち合わせています。火薬の使用は戦の様相を変え、多くの国に影響を与えました。日本においても、戦国時代に火薬が持ち込まれることで、戦術が進化し、砲丸や銃器の普及が進みました。

2.3 印刷術

印刷術の発展は知識の普及に大きく寄与しました。中国では木版印刷から始まり、後に活版印刷が登場しました。この技術により、書物の生産が効率化され、多くの人々が文献を手にすることが可能になりました。日本でもこの技術を受け入れ、江戸時代には「浮世絵」などの商業印刷が盛んに行われるようになりました。

2.4 紙

紙の発明もまた、情報や知識の流通に革命をもたらしました。中国で竹や絹に代わって登場した紙は、軽く、持ち運びやすいため、情報伝達の手段として重宝されました。日本においても、和紙として独自の発展を遂げ、文化的なアイデンティティの一部となりました。

3. 四大発明の影響

3.1 科学技術への影響

四大発明はいずれも科学技術を向上させる大きな要因となりました。磁石コンパスは、航海における位置の特定や、気象の研究に役立ち、火薬は兵器の発展を促しました。また、印刷術と紙は、科学的な知識や技術を広め、教育の発展に寄与しました。これにより、科学の発展が加速し、多くの新たな技術や理論が生まれる基盤が築かれました。

3.2 経済発展への寄与

また、四大発明は経済の発展にも寄与しました。特に印刷術と紙は商業文書や契約書の作成を容易にし、商業活動を活発にしました。例えば、商人はこれらの技術を活用して取引の記録を簡単に行えるようになり、コストの削減に寄与しました。また、火薬は採鉱や土木工事にも利用され、経済基盤を強化しました。

3.3 文化交流の促進

四大発明は、文化の交流を促進する要因ともなりました。特に印刷術により、中国の文献や思想が日本を含む多くの国に広まり、それによって東アジア全体の文化的な結びつきが強まりました。日本においても、中国の文献や科学技術が受容され、それが独自の文化や思想の発展に影響を与えました。このように、四大発明は地域間の文化交流を深化させる役割を果たしました。

4. 日本における四大発明の受容

4.1 受容の歴史

日本における四大発明の受容は、平安時代にさかのぼります。最初に影響を受けたのは、紙と印刷術で、これらは中国からの貿易や文化交流を通じて日本に伝わりました。特に、和紙の発明は日本独自の文化を形成する基盤となりました。磁石コンパスや火薬についても、戦国時代の軍事技術の進化に大きな影響を与えました。

4.2 日本社会への影響

四大発明が日本社会にもたらした影響は多岐にわたります。印刷術によって、多くの人々が知識を得ることができ、教育の普及が進みました。また、火薬の使用は戦争の姿を大きく変え、武士や大名の戦術に新たな要素をもたらしました。磁石コンパスの登場は、海上交易を進化させ、日本の商業発展に寄与しました。

5. 四大発明に関する日本の文献と研究

5.1 主要な文献一覧

日本における四大発明に関する文献は多数存在します。例えば、歴史書や文化書、さらには学術論文など多様なジャンルで研究が行われています。「日本の科学技術史」や「文化交流史」などの書籍は、その中でも代表的なものです。また、各大学や研究機関でも専門的な研究が進められており、その成果は学術誌に発表されています。

5.2 現代研究の動向

現代においては、四大発明に関する研究はますます深まりつつあります。特に、技術史や文化史の視点からの研究が増えています。また、四大発明のことを通じて、日中関係を再考する動きもあります。これにより、互いの文化や技術の交流の重要性が再確認され、両国の理解を深化させる材料となっています。

5.3 今後の研究の展望

今後の研究においては、四大発明がどのように現代社会に適応しているのか、また、未来に向けてどのような新たな技術が生まれるのかが重要なテーマとなります。また、環境問題や持続可能性の観点から、歴史的発明がどのように新しい技術革新に影響を与えるのかという視点も考慮されるべきでしょう。

終わりに

今回の記事では、日本における四大発明の受容と、それに関する文献や研究について詳細に解説しました。中国の四大発明は、単なる技術革新にとどまらず、日本の文化や社会に多大な影響を与えてきました。これらの研究は、今日においても我々が学び、理解を深めるための重要な鍵となるでしょう。今後もさらなる研究が進むことで、新たな知見が得られることを期待しています。