中国の書道具とその美学

書道は、古代中国から受け継がれてきた美しい文化の一部であり、その奥深い歴史と技術、そして美学は多くの人々を魅了しています。書道を行うためには、特別な道具が必要です。これらの道具、すなわち「書道具」は、その使い方だけでなく、作り手の技術や、選ぶ素材によっても大きく異なります。本記事では、中国の書道具について、その歴史や種類、製作技術、美学、現代的な意義、さらには書道を楽しむポイントについて詳しく紹介します。

1. 書道の歴史

1.1 書道の起源

書道の起源は、古代中国に遡ります。その始まりは、殷の時代(紀元前1600年頃~紀元前1046年頃)の甲骨文字に見ることができます。この時期の文字は、占いの際に使われていた亀の甲や動物の骨に刻まれていました。その後、周の時代に入ると、文字はさらに進化し、青銅器に鋳造されるようになりました。古代文字から派生した書道は、それぞれの時代によって異なる表現スタイルを持つようになり、簡素な形から洗練された美しさへと至ります。

書道の発展において重要な役割を果たしたのは、漢字の整備でした。特に漢代(紀元前206年~紀元後220年)には、篆刻や隷書が広まることで、書道の美学が一段と深まりました。書道は単なる文字の記録から、芸術的な表現手段へと昇華しました。この頃から、書道が学問や道徳と密接に結びつくようになり、筆者の心情や境地を反映するものとして評価されるようになりました。

1.2 重要な歴史的変遷

書道は時代によって様々なスタイルが生まれ、その美しさが社会的評価を受けながら進化してきました。特に唐代(618年~907年)は、書道が最も栄えた時代の一つです。唐代の書道は、王羲之や張旭などの優れた書家が登場し、彼らの個性的な筆致が確立されました。この時期、書道は文化的な象徴として尊重され、多くの書道作品が後世に影響を与えます。

宋代(960年~1279年)には、さらなる発展を遂げ、書道は洗練された美しさを追求するようになりました。この時期、文人たちの書道は、自然の景観や感情を模倣し、表現する手段として重視されました。特に、王羲之の『蘭亭序』などの名作は、現代の書道にも影響を与えています。書道は技術だけでなく、その背後にある文化的背景や感受性も重要視されるようになりました。

1.3 書道の発展と文化的背景

書道はただの文字を書く技術ではなく、中国文化全体の中で哲学や道徳、心理を表現する重要な手段となっています。特に、「書は心の鏡である」という言葉が示すように、書道を通じて筆者の内面が浮かび上がるとされています。この観点から、書道は中国の儒教や道教、仏教の思想が色濃く反映されており、各々の思想が異なる書道のスタイルや美学を生み出しています。

また、書道は社会的地位や名声の象徴ともされています。古代の文人たちは書道を修練し、その技術を高めることで名声を得ました。彼らの作品は、多くの場合官庁や貴族の間で大いに評価され、贈答品や記念品として重宝されました。これにより、書道は単なる個人の趣味に留まらず、社会全体に影響を及ぼす文化的な活動となったのです。

2. 書道具の種類

2.1 筆の種類

書道において最も重要な道具の一つが「筆」です。筆には多様な種類があり、それぞれ特徴と用途が異なります。例えば、毛色(馬の毛、羊の毛、狼の毛など)や毛の太さ、形状によって筆の性能が変わります。馬毛の筆は柔らかく、繊細な筆致が出せる一方、狼毛の筆は硬く、力強い線を引くことができます。初心者には、取り扱いしやすい馬毛の中細筆がおすすめです。

また、筆の形状にも様々なものがあります。長い毛を持つ「大筆」は広い面積を塗りつぶすのに適しており、逆に短い毛を持つ「小筆」は細かい文字を書くのに優れています。このように、書道を行う際には目的に応じて筆を選ぶことが重要です。特に、筆に慣れることで書道の楽しさが増すため、自分のスタイルに合った筆を見つけることが大切です。

2.2 墨と墨池

次に欠かせない道具が「墨」と「墨池」です。墨は、中国伝統の書道において欠かせない要素であり、一般的には黒い棒状の形をしています。墨を作る際、墨井(いわゆる墨をすりおろす道具)を使用して、墨をすり合わせることで、濃淡を調整します。良質な墨は、黒さだけではなく、筆の滑りやすさにも影響を与え、書道の作品のクオリティを決定づける重要な要素となります。

墨池は、墨を溜めるための器で、形状や材質はさまざまです。陶器製や漆器製のものが一般的ですが、高級な墨池は美術品としても評価されることがあります。墨池のデザインや材質にはそれぞれ意味が込められており、書道を行う際に使用する道具としての機能以上に、その美しさや趣を楽しむことができます。

2.3 和紙とその選び方

書道に使われる紙は「和紙」と呼ばれ、特に日本文化において、高い評価を得ています。しかし、中国においても優れた書道用紙が存在し、適切な和紙を選ぶことが重要です。和紙には、その質感や強度から様々な種類があり、書道のスタイルや目的に応じて使い分けられています。

例えば、「宣紙」と呼ばれる和紙は、墨のにじみと吸収性に優れており、特に細かい筆致を求める際に最適です。一方、「草書用紙」は、乱れた筆致が美しく仕上がるので、自由な表現を好む書道家に愛用されています。和紙を選ぶ際には、自分の使いたい技法や表現したい内容に合ったものを選ぶことが重要です。

2.4 文房四宝の役割

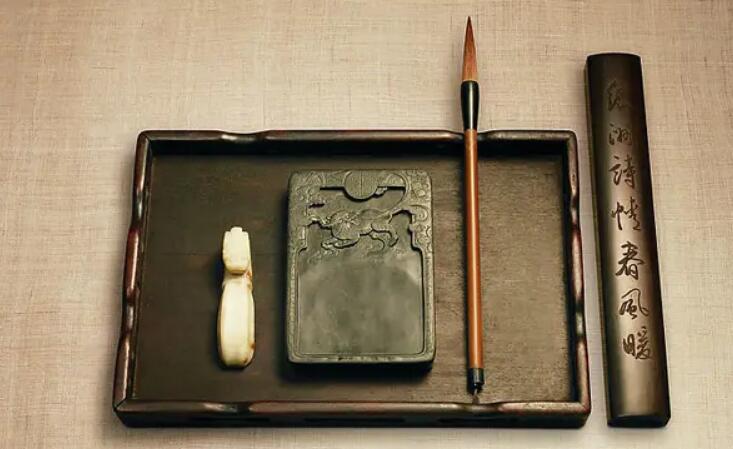

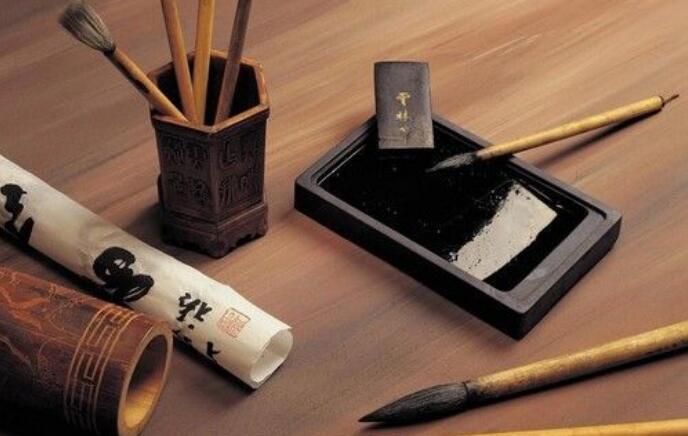

書道に必要な道具は、昔から「文房四宝」と呼ばれる四つの宝具に集約されています。これには、筆、墨、和紙、そして墨池が含まれます。「文房四宝」は、書道だけでなく、絵画や詩作にも使われ、その重要性は計り知れません。これらの道具は、創造的な表現を可能にし、書道の精神と技術を支える基盤となります。

文房四宝は、単なる道具としての役割を越え、文化的な象徴ともなっています。これらの道具が一緒に存在することで、筆者はより深い集中を保ち、書道に没頭することができます。また、これらの道具の選択や使用法は、書道家の個性を示す要素ともなり、時には作品の心情をも表現します。

3. 書道具の製作技術

3.1 筆の製作技術

筆の製作には、長い歴史と伝統があります。専用の材料を選ぶことから始まり、毛の種類や質感に応じて、理想的な筆が作られます。まず、筆毛を集める段階では、毛の質や長さ、柔らかさを各々チェックし、良質なものを選定します。特に、馬毛や羊毛の特徴を熟知した職人の手により、高品質の筆が生まれます。

製作過程では、毛束をまとめてほどけないようにしっかりと結び、筆先が滑らかになるように調整します。この技術は職人によって異なり、彼らは長年の経験をもとに、一筆一筆に魂を込めています。筆の製造は、一見単純に見えるかもしれませんが、その背後には多くの技術と知識が詰まっています。

3.2 墨の作り方

墨は、炭の粉を主成分とした粉末からなるものです。これを十分にすり合わせることで、滑らかな墨に仕上げます。その過程には、墨をすり込むための木製の板や石の平面が必要です。墨をすり合わせる時間や力加減によって、濃さや質感が変わるため、これも一つの技術です。また、墨職人は、伝統的な製法を守りつつ、良質な墨を提供することが求められます。

墨の美しさや質感は、書道の表現に直結しますので、墨の作り手の技術が非常に重要です。特に有名な墨の一つに、「千年墨」というものがあり、これは長い歴史と高い評価を誇ります。このように、墨の作り方も含め、書道具の製作技術には、深い知識と技術が必要です。

3.3 和紙の製造工程

和紙の製造は、手間がかかる一方で、豊かな歴史を持つ技術です。和紙の原料には、主にコウゾ、ミツマタ、またはアオイが使われます。まず、これらの植物の樹皮を取り出し、水に浸して柔らかくする工程から始まります。この工程では、植物の性質を理解した上で、適切な時間と温度で処理する必要があります。

柔らかくなった樹皮は、撹拌され、ペースト状になります。この段階で、工房にある特殊な器具を使って、薄く引き伸ばしたり、流し込んだりする技術が求められます。そこで出来上がった和紙は、日陰に干されて乾燥させられます。このように、和紙の製造過程は、一つ一つの工程が重要で、職人の心得と厳格な工程管理によって、良質な和紙が生まれるのです。

4. 書道具の美学

4.1 書道具のデザインと材料

書道具の美学は、ただ単に機能を満たすだけでなく、視覚的な美しさや素材感も重視されています。例えば、筆の持ち手は木製や竹製のものが多く、木目や素材感が生かされたデザインが施されています。書道具の選び方においては、デザインや素材にもこだわり、自己表現の一環として考えることが重要です。

墨池や和紙に関しても同様で、製作過程においては、見た目の美しさだけでなく、使い勝手や質感も考慮されます。時代と共に変わらず残る伝統的な美意識は、書道具のデザインにも如実に表れています。このように、書道具はその形や材質を通じて、文化的な価値を持つものとして評価されています。

4.2 書道具の使い方と精神性

書道は、単なる技巧や形の模倣ではありません。書道具の使い方には、心と身体を調和させ、精神性を深める行為が含まれています。筆を持つ手の力加減や、墨の濃淡を調整することで、筆者自身の感情や精神が作品に反映されます。書道を行う際には、その心の状態や精神力を意識し、道具との一体感を楽しむことが大切です。

特に、書道を行う時間や場所にこだわることも、精神性を高める一因となります。整った環境で静かに執筆することで、自身の内面に向き合うことができ、より深い感情表現が可能になります。書道は、道具を使って心の表現を行うアートであり、時間の流れを忘れて自分に向き合う瞬間でもあります。

4.3 書道と美学の相互関係

書道具の美学は、書道の表現様式や個々のスタイルに大きく影響を与えます。特に、筆の使い方や和紙の選び方が作品に行き着く過程で、書道の美学として評価される要素が多くあります。美しい作品を生み出すための選択や工夫が、書道家個人の特徴として昇華し、他の作品と差異化されます。

また、書道の美学は、東洋の哲学的な価値観とも結びついています。「美は一時的な形ではなく、精神の流れ」と言われるように、作品に込められた情や思考は、書道が持つ芸術的な深みを際立たせる要因の一つです。書道具の美学は、作品を完成させる一部としてだけでなく、書道全体を支える根本的な要素でもあります。

5. 書道の現代的な意義

5.1 書道具の現代的な変化

近年、書道は電子化やデジタル技術の発展に伴い、変化を遂げています。これにより、書道具の使用方法も新たなスタイルを取り入れるようになりました。パソコンやタブレットを使って書道を楽しむ人が増え、従来の墨と筆から離れる傾向さえ見られます。しかし、伝統的な書道具の重要性は依然として高く、手書きの良さを再評価する声も多く聞かれます。

また、環境に優しい素材を使った書道具の開発が進んでおり、持続可能なアートとしての側面が強調されるようになりました。生産者や書道家たちは、持続可能性を意識した道具選択に目を向け、環境問題に配慮した書道具の使用が広がっています。このように、現代における書道具は、過去の伝統を受け継ぎながら、新たな価値観や技術に適応しているのです。

5.2 書道の教育的価値

書道は、技術だけでなく、多くの教育的価値を持っています。書道を通じて、集中力や自己表現能力が養われ、また精神的な成熟を促します。特に子供たちにとって書道は、漢字の理解や表現力の向上に寄与する素晴らしい手段とされています。学校教育の中で書道の授業が組み込まれることが多いのは、社交性や礼儀、集中力を養うためにも効果的だからです。

さらに、書道は美術教育の一環としても位置付けられ、多様なアプローチが可能です。アートに興味を持つ学生や若者たちにとって、書道は新しい表現方法として受け入れられつつあります。書道の基礎技術を習得することで、他のアート分野への応用も広がり、様々な表現スタイルを生み出す手助けとなります。

5.3 書道と国際交流

書道は、中国のみならず世界中で愛されています。国際交流の中で、書道作品の展示会やワークショップが開催されることも増えており、中国外の人々にもその美しさや文化的価値が広まっています。実際、日本や韓国、さらには西洋諸国でも、書道の技法を学ぶスクールや教室が存在し、多くの人々がその魅力を体験しています。

書道が国際交流のツールとして機能することで、異なる文化を知るきっかけとなります。また、書道を教えることは、文化的な対話を促進し、環境に優しいアートとしての側面も強調されています。国を超えた書道の普及は、人々をつなぎ、互いの理解と尊重を深める大切な手段の一つといえるでしょう。

6. 書道を楽しむためのヒント

6.1 初心者向けの書道具選び

書道を始めるためには、適切な道具を選ぶことが必要です。初心者が選ぶべきは、柔らかい馬毛の中細筆です。このタイプの筆は扱いやすく、筆圧を調整することで、さまざまな線を描くことができます。墨は、固形墨を選び、自分のペースで濃さを調整できるようにすることをお薦めします。最初は黒墨から始め、徐々に濃さを変えていくと、自分の書きたいスタイルが見えてくるでしょう。

和紙についても、初めての方には耐久性がある「草書用紙」が向いています。この和紙はしっかりとした厚みがあり、初めての練習でも墨がうまくのってくれます。また、和紙の質感を存分に楽しむため、質の良い紙を選ぶことが重要です。高望みせず、まずは手元にある材料で思い切り練習するのがポイントです。

6.2 書道を始めるためのステップ

書道を始めるためのステップとして、まずは基本姿勢と筆の持ち方をマスターすることが大切です。正しい姿勢で座り、筆を持つ手首や指先の動きに注意を払いましょう。次に、基本的な文字や形の練習から始め、自信を付けていきます。最初は簡単な字や形からはじめ、徐々に難易度の高い作品に取り組むことで、徐々にスキルを伸ばしていきましょう。

また、独りでの練習だけではなく、友人や家族と一緒に書道を楽しむことも良い方法です。一緒に練習し合うことで新たなインスピレーションを得ることができ、モチベーションが上がることもあります。書道は孤独な作業ではなく、ひとつのコミュニケーション手段としても使えますので、楽しみながら学んでいきましょう。

6.3 作品制作の楽しみ方

書道を楽しむためには、ただ文字を書くことだけでなく、作品作りにチャレンジしてみることもおすすめです。例えば、季節のテーマや自分の思いを込めたフレーズを選び、それを表現して作品に仕上げてみましょう。自分の選んだ言葉や表現された文字を、どのように作品に生かすかを考えるプロセスが楽しさの一つです。

さらに、作品が完成したら、展示したりプレゼントしたりすることで、他人に感動や情を伝える喜びを味わうことができます。作品を他の人と見せ合うことで互いに刺激し合い、新しいアイデアを得ることができ、書道の楽しみがさらに広がります。作品制作は自己表現の一環であり、深い満足感を得るための素晴らしい方法です。

終わりに

書道は、中国の文化の中で誇り高き伝統を持ち、多くの人々に愛され続けています。その道具や技術の背後には、深い歴史や哲学があり、また書道が与える楽しみや学びは、現代社会でもなお重要な価値を持っています。本記事が、書道を始めるきっかけやさらなる探求の助けとなれば幸いです。書道具を手に取り、自分自身の筆運びに心を込めて、書道を楽しんでください。