安陽の殷墟は、中国の古代文明を理解する上で非常に重要な遺跡です。この地域は、紀元前16世紀から紀元前11世紀まで続いた殷王朝の都であり、さまざまな考古学的発見によってその文化・歴史が明らかにされてきました。本稿では、特に日本における殷墟に関する研究と紹介について、詳細に述べていきます。

殷墟の概要

殷墟の地理的背景

安陽に位置する殷墟は、中国の北部にある河南省に属しています。この地域は、黄河流域という中国文明の発祥の地に位置しており、古代の交通の要所でもありました。殷墟は地理的に恵まれた場所にあり、周囲には豊富な水資源と肥沃な土壌が広がっていました。この環境が、農業や商業の発展を支え、殷王朝の繁栄をもたらしました。特に、黄河からの水流は、都市の発展に不可欠な要素でした。

さらに、殷墟はその地下に埋まった数多くの歴史的遺物を持つことで知られています。地元の農民が偶然に発見した青銅器や甲骨文字などは、後の考古学的発掘における重要な手がかりとなりました。このように、殷墟は地理的背景によって古代の文化や社会がどのように形成されたかを知る手助けをしてくれます。

殷墟の歴史的意義

殷墟は、殷王朝の政治、経済、文化の中心でした。この時期、中国は高度な青銅器文化を持ち、宗教や祭祀が社会生活に深く根付いていました。殷墟では、多くの王族や貴族が埋葬された墓地が発見されており、これらの墓はその当時の社会構造や信仰を理解する上での重要な資料です。特に、墓の中から出土した青銅器や金属製品には、精巧な技術が見られ、殷王朝の文化的な豊かさを物語っています。

また、殷墟は甲骨文字の発祥の地でもあり、この文字体系は中国最古の文字として位置づけられています。この甲骨文字の発見は、当時の人々の信仰や生活を知る手がかりとなり、中国の歴史記述に革命をもたらしました。このように、殷墟は単なる遺跡ではなく、中国の歴史や文化を理解するための重要な鍵となっています。

考古発掘と発見

殷墟の考古発掘は、20世紀初頭から本格的に始まりました。1928年に行われた発掘では、さまざまな青銅器や甲骨文が発見され、これにより殷王朝の存在が広く認識されるようになりました。この発掘活動は、単に物理的な遺物を見つけるだけでなく、古代中国の歴史や文化を解明するための土台を築きました。

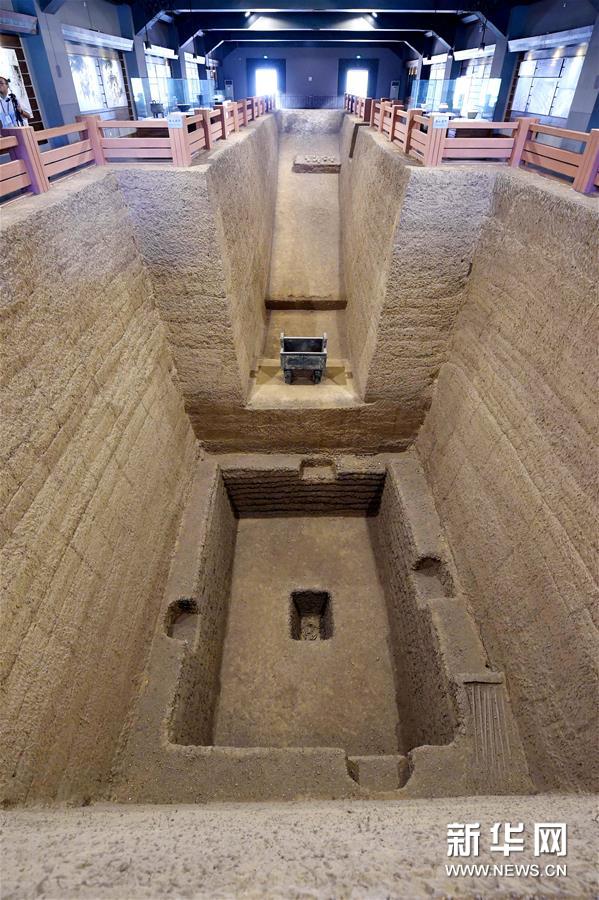

その後も、さまざまな考古学者たちによって殷墟の発掘は続けられ、数多くの遺物が発見されています。中でも特に注目されるのは、王族の墓として知られる「大墓」と呼ばれる墓地です。この墓地からは、多数の青銅器や宝飾品が出土しており、これらは殷王朝の権力と文化の象徴とされています。

さらに、考古学的分析を通じて、殷墟から出土した遺物が当時の社会構造や経済活動にどのように関連しているかも明らかになっています。これにより、殷王朝の歴史的意義がますます浮き彫りになり、他の古代文明との比較研究においても重要な対象となっています。

日本における殷墟の研究の歴史

初期の研究動向

日本における殷墟の研究は、明治時代に遡ります。当時、多くの日本人学者が中国の古代文明に興味を持ち、中国古典の翻訳や考古学の発展に寄与しました。特に、殷墟の青銅器や甲骨文に関する研究は、日本の学生や学者たちの間で非常に人気がありました。

初期の研究においては、殷墟の文化や技術が日本の古代文化に与えた影響について多くの議論が行われました。例えば、青銅器の技術が日本列島に伝わった経路や、その影響が日本の縄文文化にどのように現れたのかを探求する研究が進められました。このように、初期の研究は殷墟が持つ国際的な重要性を明らかにする第一歩となりました。

近代の研究者とその業績

戦後、日本における殷墟の研究は一層活発化しました。考古学者や歴史学者の多くが、特にアジア史や古代中国史の専門家として名を馳せました。代表的な研究者には、例えば舩田善之助や大塚紘一などがいます。彼らは、殷墟から出土した遺物の分析を通じて、より細かな歴史的解釈を行いました。

また、日本の大学や研究機関が中国との交流を深める中で、共同研究が進められるようになりました。これにより、殷墟に関する研究が国際的な視野で進行し、日本の研究者は中国の考古学者との意見交換を通じて新たな知見を得ることができました。このような活動は、日本国内外での認識を高め、殷墟に関わる研究の基盤を堅固なものとしました。

現代の研究成果

21世紀に入ると、新しい技術や方法論の導入により、殷墟研究はさらなる発展を見せています。特に、分析手法の進歩により、青銅器の製作技術や甲骨文の解読において正確な情報を得ることが可能となりました。これに伴い、早期の中国の歴史の理解がより深まってきています。

例えば、放射性炭素年代測定やDNA分析が実施され、殷墟から出土した木材や人骨の年代推定が行われています。これにより、殷王朝の社会構造や交易の実態にも新たな視点が与えられました。さらに、近年ではデジタル技術を用いた3Dモデリングによる展示や教育プログラムも増え、一般の人々にも殷墟の魅力が広がっています。

現代の研究成果は、単に学術的な知見の蓄積に留まらず、一般市民への啓発や教育においても重要な役割を果たしています。このように、殷墟に関連する研究は多面的であり、今後も日本国内外での注目が続くことでしょう。

殷墟における考古学的発見

青銅器の出土

殷墟の考古学的発見の中でも、青銅器の出土は特に重要です。青銅器は、殷王朝の高い技術力を示すものであり、これにより社会的地位や権力の象徴とされていました。出土した青銅器には、祭祀用の器や武器、日常生活で使用された器具など多様な種類があります。

青銅器の中でも、特に有名なのは「鼎(てい)」と呼ばれる器です。この鼎は、殷王朝において神聖な儀式に使用され、権力の象徴とされました。出土した鼎には、精緻な彫刻が施されており、美術的価値も高いことが評価されています。このような青銅器の研究を通じて、殷王朝時代の宗教観や社会構造についての理解が深まりました。

さらに、青銅器の製作技術が他の地域にどのように伝播したのかを探る研究も進行中です。これにより、殷王朝の技術が日本を含む他の地域に与えた影響についても考察されています。

殷墟文字の研究

殷墟の考古学的な発見の中で、甲骨文字は特に注目されています。これは、亀の甲や牛の骨に刻まれた文字で、古代中国における文字体系の中で最も古いものの一つです。甲骨文字の発見は、殷王朝の祭祀や占いの実態を知る上で非常に重要です。

日本の研究者も、甲骨文字の解読に取り組んでおり、多くの論文や著作が発表されています。特に、文字の形成や発展、さらにはその使用方法についての研究が進められています。分析を通じて、殷王朝の人々がどのように自然と対話し、社会を形成していったのかを解明するための重要な情報が得られています。

甲骨文字の研究は、殷王朝の文化や歴史を理解するための鍵となるものであり、今後の研究が期待される分野でもあります。

墓地遺跡の重要性

殷墟における墓地遺跡は、王族や貴族の埋葬場所として非常に重要です。代表的な墓地には、大墓と呼ばれる場所があり、ここでは数多くの王族や貴族の遺体が出土しています。墓の中には、豊富な副葬品が一緒に埋葬されており、これが当時の富や権力を示すものとして注目されています。

墓地遺跡から出土した品々は、青銅器や玉器、陶器など多岐にわたります。特に、青銅器の出土はその技術力を示すと同時に、墓主の社会的地位を象徴しています。このような発見は、殷王朝の社会階層や宗教観を理解する上で非常に重要です。

また、近年では、墓地の配置や副葬品の種類を通じて、当時の人々の信仰や文化を探る研究も進められています。これにより、殷王朝の社会構造や人々の価値観をより深く理解することが可能になります。

日本の研究者による殷墟の影響

文化交流の事例

日本における殷墟研究は、文化交流の一環としても重要な役割を果たしています。日本の研究者たちは、中国の考古学者との対話を通じて、殷墟に関連する新しい知見を得ています。具体例としては、共同研究プロジェクトが挙げられます。

これらのプロジェクトでは、実際に殷墟を訪れ、現地の研究者と共に発掘作業や遺物の分析を行います。これにより、双方の研究者がそれぞれの視点から知識を深め、新たな視点を持つようになります。こういった活動は、文化的な理解を深めると共に、学術的な成果を共有する機会にもなっています。

日本の歴史研究への貢献

殷墟に関する研究は、日本の歴史研究にも大きな貢献をしています。特に、殷王朝と日本の古代文化との関連性についての研究は、両国の文化の相互作用を理解する上で不可欠です。殷墟の青銅器や文字は、日本の古代文化にも影響を与えたと考えられており、この点に着目した研究が多くあります。

具体的には、殷墟からの青銅器や文化的な要素が古代日本にどのように伝わり、後の文化形成に寄与したのかを探る研究があります。このような視点からの研究は、両国の歴史を比較し、相互の理解を深める一助となっています。

殷墟に関連する展示会と公開講座

日本では、殷墟に関連する展示会や公開講座が頻繁に開催されています。これにより、一般の人々が殷墟やその文化について学ぶ機会が提供されています。展示会では、実際の出土品が展示され、来場者が直接その価値を体験することができます。

さらに、多くの大学や博物館では、殷墟に焦点を当てた公開講座やセミナーが行われており、専門家による解説や新しい研究成果の発表が行われています。これにより、一般の人々や学生たちが殷墟に興味を持ち、学びを深める絶好の機会となっています。

このような活動は、殷墟の理解を深めるだけでなく、文化の継承や国際交流の重要性を再認識させるものとなっています。

殷墟研究の今後の展望

新技術の活用

殷墟の研究において、今後ますます注目されるのは新技術の導入です。これまで考古学的発掘や分析に用いられてきた伝統的な手法に加え、最新の科学技術が研究に貢献する可能性があります。たとえば、リモートセンシングや地中レーダーなどの技術が、未踏の遺跡の発見や、地下構造の分析に役立っています。

また、デジタルアーカイブ化の進展により、殷墟に関する資料やデータが簡単にアクセスできるようになっています。これにより、研究者同士の情報共有が促進され、新たな研究の可能性も広がっています。特に、AI技術を利用したデータ解析が進化することで、より効率的な研究が期待されています。

国際共同研究の可能性

殷墟研究は、国際的な共同研究の推進によってさらに発展できる可能性があります。中国と日本のみならず、他の国々の研究者とのコラボレーションも重要であり、国際的な学会やセミナーを通じて意見交換が行われています。これにより、それぞれの国の文化的背景や研究視点を持ち寄り、新しい知見を得ることが可能です。

たとえば、他のアジア地域との比較研究も意義があります。殷墟の研究成果を基に、古代アジア諸国の文化や社会の相違点や共通点を探ることができるため、より広範な歴史理解が促進されるでしょう。また、国際共同研究は、さまざまな視点からのアプローチを可能にし、殷墟の重要性をより深く掘り下げるチャンスを与えてくれます。

殷墟と日本文化における新たな解釈

今後の殷墟研究は、日本文化への影響やその解釈に焦点を当てることが重要です。特に、殷墟からの発見がどのように日本の古代文化に受け継がれ、発展してきたのかを探る研究はますます重要性を増しています。この領域の研究は、歴史的文脈を理解するだけでなく、現代日本の文化形成にも影響を及ぼすことが期待されています。

たとえば、青銅器や祭祀文化が日本に与えた影響を具体的に探求することで、当時の文化交流の様相や、それに伴うアイデンティティの形成が明らかになってきます。これにより、日本における古代文化の多様性や、他地域との相互作用がさらに深く理解されることになるでしょう。

終わりに

殷墟に関する日本の研究は歴史的な意義を持ち、多くの学者や研究者によって発展してきました。殷墟の青銅器、甲骨文字、墓地遺跡など、多くの発見が文化や歴史を理解するための重要な手がかりを提供しています。これらの研究は、歴史を学ぶだけでなく、日本と中国の文化交流の重要性を再認識する機会ともなります。

今後、技術の進展や国際的な協力を通じて、殷墟に関する新たな発見や解釈が期待されています。このような研究は、私たちが過去を理解し、現在を見つめる上で欠かせない要素であり、殷墟の持つ魅力は今後も色あせることはないでしょう。