アヘン戦争とその後の影響に関するこの文章では、アヘン戦争がどのように勃発し、その後中国や世界にどのような影響を及ぼしたのかを詳しく見ていきます。この戦争は中国史において非常に重要な出来事であり、多くの社会的、政治的変化をもたらしました。中国と西洋の関係がどのように変化したのか、またその影響が現代にどう続いているのかを探ることで、私たちは歴史から学ぶことができる教訓を得ることができるでしょう。

1. アヘン戦争の背景

1.1 清朝の時代背景

清朝は、1644年から1912年までの約260年間にわたり、中国大陸を統治した最後の王朝です。この時代、清朝は広大な国土を支配し、国際的な貿易も行っていましたが、内部では腐敗が進んでおり、農民の反乱が頻発していました。また、清朝政府は外国との貿易に対して厳しい制限を課しており、そのために逆に貿易の需要が高まっていました。

一方で、清朝の末期には、欧米諸国がアジアにおいて勢力を拡大する一方、中国は閉鎖的な政策をとり続けていました。このような状況は、外国からの圧力を招く結果となり、西洋列強との緊張関係を生む原因となりました。特に、イギリスは貿易の拡大を強く望んでおり、中国市場へのアクセスを確保するために様々な手段を講じました。

このような背景の中、アヘンという薬物が中国に流入することになります。イギリスはインドで生産したアヘンを中国に密輸し、否応なく中国社会に浸透していきました。アヘンの蔓延は、特に農村部において深刻な社会問題となり、家計の崩壊、犯罪の増加、道徳的堕落といった一連の悪影響をもたらしました。

1.2 西洋列強の拡張政策

19世紀に入ると、西洋列強はアジアを新たな市場として見なし、植民地を広げるために本格的な拡張政策を推進しました。工業革命によって生まれた大量生産の製品を売るため、彼らは新たな市場の確保を急務としていました。この流れの中でアヘン戦争の背景が形成されていったのです。

特にイギリスは、アヘンを用いて中国との貿易赤字を解消しようとしました。アヘンを大量に流入させることで、清朝はかつてない規模での社会的不安定を抱えることになりました。この状況は、西洋列強が中国に対して強圧的な外交を行う口実を与えることにもなりました。

また、フランスやアメリカなどの他の西洋列強も中国市場に目を付けており、各国の利害が複雑に絡み合っていました。国際社会全体が新しい植民地の確保を求めている中で、清朝はますます孤立し、外交力を失いつつありました。

1.3 アヘンの輸入と中国社会の影響

アヘンの輸入が進むにつれて、中国社会におけるその影響は非常に深刻なものとなりました。アヘン中毒は広がり、特に農村部では労働力が減少し、家計が厳しくなりました。多くの家庭がアヘンを手に入れるために資産を手放し、借金を重ねるという悪循環に陥りました。このため、多くの農民が貧困に苦しむことになり、社会不安が増大しました。

また、アヘンの使用は道徳的な問題とも関わっていました。多くの人々がアヘンに依存し、これによって家族やコミュニティ全体の機能が破壊されていきました。若者たちは未来を見失い、やがて自らの国を守る意識さえ薄れていくことになりました。このように、アヘンがもたらした影響は個人レベルだけでなく、社会全体に対しても深刻なものとなっていました。

このような状況を受けて、清朝政府はアヘンの取締りを強化する方向に舵を切りましたが、既に社会に浸透したアヘンの影響を完全に取り除くことはできませんでした。アヘン戦争の引き金となる要因は、このような背景にあったのです。

2. アヘン戦争の経過

2.1 戦争の勃発

アヘン戦争の引き金となったのは、1840年に起こった一連の事件でした。清朝政府がアヘンの取締りをさらに厳格化し、広東でのアヘン密輸を摘発したことが、イギリスとの対立を深めました。イギリスは当初、外交交渉を通じて解決しようとしましたが、清朝側からの態度は硬化していました。

特に清朝当局のアヘンに対する態度は、外国の商人に対して非常に厳しいものでした。この状況が続く中、イギリスはアヘン貿易の利益を守るために軍事行動に出る決断を下しました。中国側は不当な干渉と見なし、戦争は避けられないものとして関係が悪化しました。

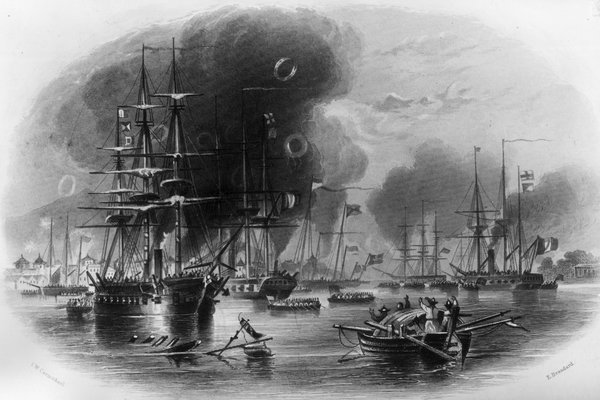

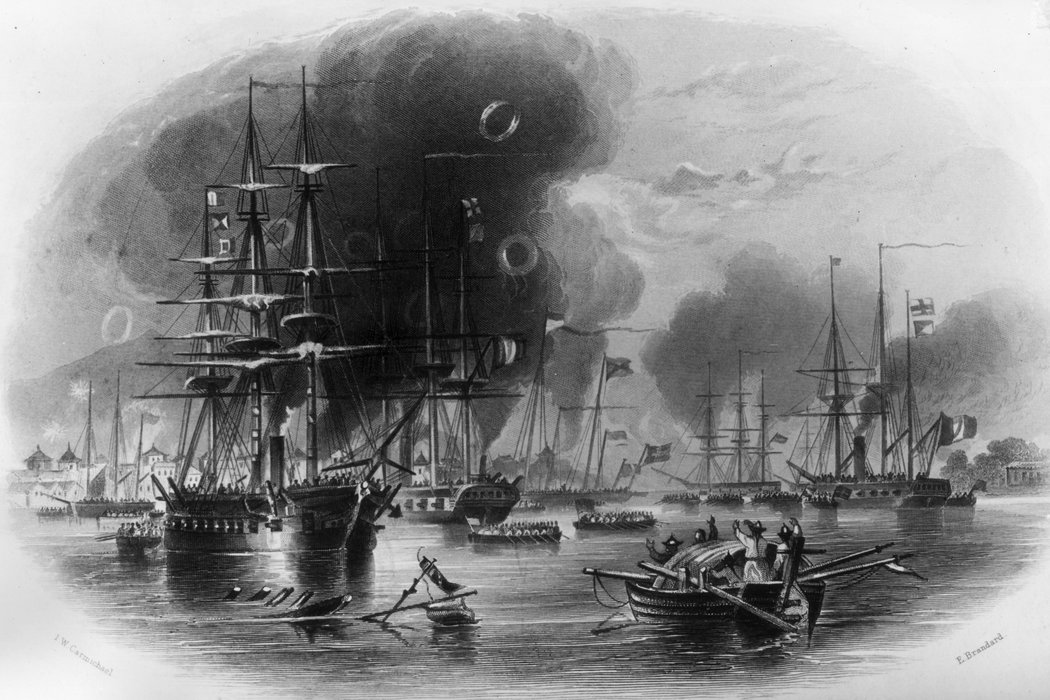

1840年、イギリスは清朝に対する海上封鎖を行い、広東に艦隊を派遣しました。これがアヘン戦争の始まりです。イギリス軍は圧倒的な軍事力を背景に中国の沿岸都市に攻撃を仕掛け、清朝側は予想外の戦力に直面し、初期の段階での敗北を余儀なくされました。

2.2 主な戦闘と結果

アヘン戦争では、幾つかの主要な戦闘が行われました。特に1841年の攻撃は、中国側の防衛体制が脆弱であることを示す結果となり、多くの重要な都市が次々と陥落していきました。清朝は技術において西洋に大きく劣っていたため、戦闘は次第に一方的な展開となりました。

1842年に至って、イギリス軍は南京の制圧に成功し、清朝政府は正式に降伏を余儀なくされました。この戦争は短期間で終結しましたが、清朝に与えた衝撃は計り知れないものでした。戦争の終結は、イギリスが自国の要求を押し通す絶好の機会となり、戦後の講和交渉において清朝側は不利な立場に置かれました。

そして、1842年には南京条約が締結されました。これにより、清朝は香港をイギリスに割譲し、上海を含む重要な港を開放することになりました。この結果、イギリスは中国市場へのアクセスを確保し、アヘン貿易を合法化することとなりました。

2.3 南京条約の締結

南京条約は、アヘン戦争の結果として締結された最初の不平等条約の一つです。この条約は清朝にとって非常に厳しいものであり、多くの権利を西洋列強に譲渡することを強いられました。具体的には、五つの港が開放され、外国商人は違法な取引をしなくても済む環境が整いました。

また、南京条約によって清朝はイギリスに対して賠償金を支払うことも定められており、これは国民にとっても大きな苦痛となりました。賠償金の支払いは国家の財政を圧迫し、社会不安をさらに助長する結果となりました。これにより、清朝の権威はさらに失墜し、多くの国民が政府に対する不満を募らせることになりました。

南京条約は、新たな不平等条約の先駆けともなり、以後も多くの諸国と同様の条約が結ばれていきました。このことは、中国の主権が脅かされることを意味し、その後の歴史の中で国家の分断や植民地化につながっていくことになります。このような背景を理解することで、アヘン戦争が持つ歴史的な重要性をより一層深めることができるでしょう。

3. アヘン戦争の直接的な影響

3.1 領土の喪失と植民地化

アヘン戦争の最大の直接的影響は、領土の喪失です。南京条約によって、香港がイギリスに割譲されることになりましたが、これは中国にとって非常に屈辱的な結果でした。香港はその後、イギリスによって近代化が進められ、今日のような国際的な金融センターへと成長しますが、一方で、中国本土はその影響力を失っていくことになります。

また、南京条約によって開放された港は、西洋列強による影響力の強化につながりました。清朝はこれまでの閉鎖的な政策を変更せざるを得なくなり、貿易の自由化が進められましたが、その陰で文化や習慣の変化も伴いました。外国の商品や文化が次々と流入し、伝統的な中国社会は混乱を抱えることになりました。

さらに、このような状況は他の西洋列強にとっても食指を伸ばすきっかけとなりました。アメリカ、フランス、ロシアなどの国々も中国市場に進出し、次第に国際的な植民地争奪戦が展開されることとなります。アヘン戦争は、近代的な植民地主義が中国に及ぼした影響を象徴する事件と言えるでしょう。

3.2 西洋との貿易関係の変化

アヘン戦争の結果、西洋諸国との貿易関係は一変しました。南京条約によって、外国商人が新たに開放された港に自由に出入りできるようになり、中国市場は一気に開放されることになります。この変化は、当初は貿易を振興する側面もありましたが、同時に中国国内の貿易バランスを著しく崩壊させる原因ともなりました。

西洋の製品、特に機械や工業製品が中国市場に流入するようになった結果、清朝の伝統的な手工業や農業に多大な影響を与えました。これまで独自の生態系を維持していた産業は、残念ながら没落を余儀なくされ、社会的な混乱を引き起こすことになりました。また、貿易の自由化は、アヘンのさらなる拡散を助長し、中国社会に深刻な健康問題を引き起こします。

さらに、貿易関係の変化に伴い、外交政策にも変化が見られるようになりました。清朝は外国と積極的に交渉するようになりましたが、国内の反発も少なくありませんでした。この矛盾した状況が、後の辛亥革命や国民運動に繋がっていくことになります。アヘン戦争の影響は、単なる経済問題に留まらず、国全体の政治的な動きにも深く関与することとなったのです。

3.3 中国国内の社会構造の変化

アヘン戦争の戦後、中国国内の社会構造は大きく変化しました。西洋の影響を受けた結果、都市部においては新たな商業、工業の発展が見られるようになりました。特に上海や広州などの都市は国際的な貿易の中心地となり、様々な文化が交錯する場所となります。一方で、農村部は依然として経済的に厳しい状況が続き、都市と農村の格差は拡大していきました。

また、アヘンの影響が蔓延することで、社会全体が苦しむ印象も否めませんでした。多くの家庭がアヘンに依存するようになり、道徳的な堕落も深刻な問題として浮上しました。働き手がアヘンにのめり込むことで、農業や商業の生産性が低下し、家族の崩壊や地域社会の分断が生じました。

このような社会構造の変化は、やがて清朝に対する不満を呼び起こし、民間の抵抗運動や反乱も頻発します。これらの運動は単なる経済問題への反発だけでなく、外国勢力による干渉に対抗するためのものであり、中国の近代史における重要な転機を形成することになります。アヘン戦争の影響は、単に歴史的な出来事に留まらない、大きな社会的な波を引き起こすものでした。

4. アヘン戦争の長期的な影響

4.1 西洋文化の浸透

アヘン戦争を経て、中国では西洋文化が徐々に浸透していきました。多くの西洋の文化や習慣が流入し、特に教育や科学技術、法律の分野での影響が顕著でした。これにより、近代的な教育制度が導入され、海外留学を志望する若者が増えるなど、新たな知識人階層が育まれました。このような状況は、中国の近代化に向けた一歩となりました。

また、西洋の思想や哲学も広まりました。特に民主主義や個人主義などの概念が、中国の伝統的な価値観と衝突することになります。これにより、清朝政府に対する批判的な声が増え、社会の変革を求める運動が活発化しました。西洋文化の影響は、単なる文化の流入にとどまらず、中国社会の価値観にも大きな変化をもたらしました。

更には、アヘン戦争を契機に、中国と西洋との国際関係も変動しました。経済的な依存が深まる一方で、外国勢力への抵抗感も強まります。国民の間で「洋務運動」などによる改革案が持ち上がり、西洋の技術や文化を取り入れる一方で、従来の伝統を守ろうとする動きも出てきました。この二重の摩擦が、今後の中国の歴史に深い影響を与え続けることになります。

4.2 中国の近代化の契機

アヘン戦争は、中国の近代化の重要な契機でもありました。不平等な条約により、海外の技術や文化が流入することになり、中国の近代産業の発展が始まりました。特に、鉄道や通信網の整備、工業化が進み、中国は徐々に近代国家への道を歩み始めました。

また、この戦争を通じて、国民の意識が高まり、個人の権利や自己決定権を求める動きが出現しました。様々な改革派の思想家たちが現れ、西洋の文明を取り入れつつ、中国に合った改革を目指す動きが続きました。このような流れは、辛亥革命などの民衆運動を引き起こし、清朝の終焉を導くことになります。

さらには、アヘン戦争が引き金となり、次第に国民国家としての意識が芽生えていきました。各地で反乱が起き、国民が連帯して自らの権利を求める様子は、国家の形成にとっての重要なステップとなりました。このように、アヘン戦争は短期的な損失だけでなく、長期的な視点から見ても中国の未来を大きく変える契機となったのです。

4.3 薬物問題と社会的影響

アヘン戦争によってもたらされた薬物問題は、現代においても中国社会における重要な課題の一つです。アヘンが国中に流布された結果、中国は薬物依存症という社会問題に直面することになりました。この問題は、単に個人の健康にとどまらず、社会全体に潜在的な影響を与えました。

特に、薬物依存が広がることで、犯罪率の上昇や社会不安が顕著に表れるようになりました。家庭崩壊や社会的過疎化といった問題も深刻で、多くの人々がアヘンに依存することで、生活水準が低下し、犯罪行為に巻き込まれる事例も増加しました。このような背景により、清朝政府は効果的な対策を講じることができず、さらなる混乱を招く結果となりました。

近年では、このような歴史を考慮に入れ、薬物問題に対する社会的なアプローチが見直されています。歴史的な文脈を理解することで、現代における薬物問題の解決策を模索する試みが行われています。このように、アヘン戦争の影響は、時を経てもなお、中国社会における重要な教訓として残り続けているのです。

5. アヘン戦争に対する評価

5.1 歴史的視点からの考察

アヘン戦争は、中国にとって屈辱的な出来事であったと同時に、歴史の中で深い教訓をうんだ事件として評価されています。清朝は内部的な問題に悩まされていたものの、根本的な外交の失敗が戦争を引き起こしました。この戦争を通じて、中国は国際社会における立場を再評価する必要があったといえるでしょう。

また、戦争がもたらした不平等条約は、外国の影響力を増大させ、国内の政治的混乱を招く要因となりました。過去における教訓として、国際関係を軽視することの危険性が浮き彫りになりました。この教訓は、現在の国際社会における外交交渉や国際関係の構築にも通じる重要な視点です。

さらには、アヘン戦争の影響は、日本やその他のアジア諸国にも波及し、彼らもまた植民地化の脅威にさらされました。このように、アヘン戦争は中国だけでなく、広くアジア全体にとっての重要な歴史的な出来事であったと評することができます。

5.2 現代中国におけるアヘン戦争の意義

現代中国において、アヘン戦争は国家の歴史的な教訓として位置付けられています。戦争によりもたらされた不平等な条約の数々は、国民の不満を募らせ、清朝の崩壊を招く要因となりました。このような歴史的な背景は、現在の中国が外交関係を構築する際の重要な基盤となっています。

また、最近では中国国内での愛国主義的な観点からアヘン戦争を語ることが増えています。国民の団結を促進するための象徴的な事件として位置付けられ、その記憶が引き継がれています。このような歴史認識は、中国が国際社会においてどのように立ち、発展していくかに影響を与えるものとなります。

さらには、中国の近代化に向けた道筋を見るうえでも、アヘン戦争は重要な事件とされています。その影響を受けた国民の意識や権利の尊重に関する動きは、今後の中国社会の発展においても重要な要素となるでしょう。

5.3 アヘン戦争と国際関係の変化

アヘン戦争は、中国と西洋諸国との国際関係に多大な影響を与えました。この戦争によって清朝は一時的に屈服し、以降の西洋諸国との不平等条約を招く結果となりましたが、それは逆に中国の国際的な立場を再評価させるきっかけでもありました。

戦後、アフリカやアジアの他の国々においても、同様の植民地化の流れが見られるようになりました。この影響は、国際的な連帯感を生む結果ともなり、アジア地域における独立運動の勃興を促進する要因ともなりました。国家や国民単位でも、自己の権利を守るための運動が活発化し、これが後の国際関係の変化に寄与することになりました。

現代においては、国際社会でもアヘン戦争が引き起こした教訓が忘れ去られることはなく、国家間の協力や相互理解の重要性が強調されています。アヘン戦争を通じて、単なる物質的な利益を越えた真の国際的な連携が求められるようになっています。

6. まとめ

6.1 アヘン戦争がもたらした教訓

アヘン戦争は、中国と西洋との関係に深刻な影響を及ぼしましたが、その教訓は今後の国際関係を築くうえで不可欠な要素となります。過去の歴史から学ぶことで、国際的な対話や交渉が進展し、相互理解が促進されることが期待されています。このように歴史を振り返ることは、未来への道筋を見出す手助けとなります。

6.2 今後の中国と西洋の関係展望

アヘン戦争は歴史的に重要な出来事であったため、今後の中国と西洋との関係構築にも大きな影響を与え続けるでしょう。国際社会において互いの理解を深め、共に発展していく道を模索することが進められるべきです。そのためには、歴史的な教訓を胸に、互いに協力できる分野見つけていくことが求められます。

終わりに、アヘン戦争を振り返ることは、今後の国際関係をより良いものにするための大切なステップとなります。理解を深め、尊重し合う国際社会の実現に向けて、私たちは歴史から学んでいく必要があります。