日本と中国は、長い歴史の中で様々な文化的な交流を重ねてきました。特に、中国の「縁起物」は、日本の文化にも深く根付いており、特に正月という特別な時期にその影響を色濃く表れます。正月は新しい年の始まりを祝う大切な時期であり、この時期に人々は幸福や繁栄を願うために、様々な縁起物を用います。では、この日本の正月における中国の縁起物の影響について詳しく探ってみましょう。

1. 中国文化と縁起物の概念

1.1 縁起物とは何か

縁起物とは、その名の通り、「縁起が良い」とされる物のことを指します。中でも、中国の縁起物は特に豊富で、色や形、素材にまで様々な意味が込められています。たとえば、中国では赤色は喜びや繁栄を象徴し、正月には赤い封筒にお金を入れて贈る風習があり、新年を祝う際に欠かせないアイテムとなっています。

日本でも、こうした縁起物の概念は受け入れられ、正月に飾られる「おせち料理」の中には、縁起の良い食材が使われています。たとえば、黒豆は健康を願う意味があり、数の子は子孫繁栄を象徴しています。このように、日本でも縁起物は重要な役割を担っているわけです。

1.2 縁起物の種類とその意味

中国の縁起物は多岐にわたります。例えば、「餃子」は富を象徴するとされ、形が金塊に似ていることから、金運を呼び寄せる食べ物として愛されています。また、金魚は「年年有余(毎年余裕がある)」を意味し、住宅や店舗においても観賞用として重宝されます。

他にも、赤い飾り物や「福」の字が書かれたものは、悪運を払うと同時に幸運を呼び込むシンボルとして広く知られています。正月の際にこうした縁起物を活用することで、より一層新年の祝福を感じることができます。

1.3 縁起物と中国の文化的背景

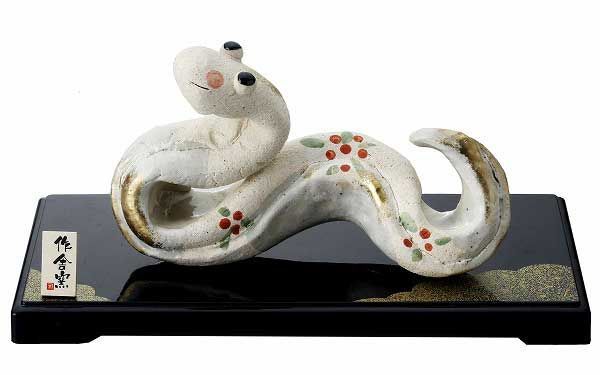

中国において、縁起物は単なる装飾品や食事にとどまらず、文化や信仰の象徴として根付いています。古代から人々は、自然や神々と深い関わりを持ち、縁起物を通じてその恩恵を受けようとしました。たとえば、お守りや彫刻された装飾品は、神聖な意味を持つとされ、家庭を守る「守り神」としての役割を担っています。

また、これらの縁起物は、地域ごとに異なる伝承や解釈が存在します。北方地域では寒さに対する蓄えを意味する縁起物が主流であり、逆に南方では豊穣や繁栄を象徴する物が重視されるなど、地域性が感じられるのも興味深い点です。

2. 中国の縁起物の歴史的背景

2.1 古代中国における縁起物の起源

古代中国において、縁起物の起源は非常に深いものがあります。紀元前の時代には、儀式や祭事が盛んに行われ、人々は自然の恵みに感謝し、それを身近に感じるための道具や飾りを作りました。例えば、農作物の豊作を願うための稲作儀式では、特定の飾り物が用いられていました。

また、陰陽五行説などの古代の思想が影響を与え、特定の動植物が縁起物として崇められることになります。これにより人々は「吉」を求めて様々な物を大切にし、これが現在の縁起物の基盤を築くこととなったのです。

2.2 縁起物が持つ象徴的な意味

縁起物は時代とともに、その象徴的な意味が進化してきました。たとえば、龍は古代中国では帝王や権力の象徴とされていましたが、現在では繁栄や幸運を象徴する存在となり、多くの縁起物に取り入れられています。また、「福」という文字は福を呼ぶ象徴として広く使われ、新年の飾り付けやお祝いごとに欠かせないアイテムです。

このように、昔から現代にかけて縁起物が持つ意味は、文化や宗教と密接に結びついており、時代背景や社会の変化に応じて変わり続けています。何千年もの歴史を経た今でも、その重要性は変わることなく、日々の生活の中で大切にされ続けています。

2.3 時代を超えた縁起物の変遷

歴史を通して、縁起物は常にそれぞれの時代の流行や文化的な変化に適応してきました。唐代や宋代には工芸品としての美しさが強調され、豪華な装飾品としても珍重されました。一方で、民間伝承に基づいた質素で実用的なものも多く存在し、地域によるバラエティが豊かでした。

明清時代に入ると、商業の発展とともに縁起物も商業的な要素を持つようになり、広く流通するようになりました。この時期には、様々なスタイルやデザインが確立され、多様な縁起物が人々の手に入るようになったのです。

この変遷は、日本における縁起物の発展にも大きな影響を与え、日本独自の解釈や意味付けが行われる要因となりました。日本でも中国の文化を取り入れつつ、独特な文化を形成する過程で、縁起物の存在が重要な役割を果たしています。

3. 日本への中国文化の影響

3.1 中国から日本への文化伝播

日本と中国の文化的交流は、古代から続いています。特に飛鳥時代において、仏教や漢字、そして中国のさまざまな文化が日本に伝わりました。この中には、縁起物に関する考え方や習慣も含まれており、例えば、正月を祝う際には中国の影響を受けた様々な習慣が取り入れられました。

また、遣唐使による交流も重要な役割を果たしています。この時期、中国の文化が直接的に日本に持ち込まれ、新たな変化をもたらしました。特に、農業や祭りに関する知識が広まり、地域によっては独自のカスタマイズがされることも。

3.2 縁起物の受容と適応

中国から伝わった縁起物は、日本においても様々な形で受け入れられました。特に、緑色の陶磁器や漆器などは貴族の間で重宝され、次第に一般的な家庭にも普及していきました。さらに、これらの文化を自国の文化に融合させながら、独自のスタイルに変化させていく過程は興味深いものです。

例えば、「招き猫」は中国の「猫」の象徴としても有名ですが、日本では商売繁盛のシンボルとして独自進化しました。猫は食物をネズミから守ってくれることから、商人たちにとっては非常に縁起の良い存在として位置付けられ、現代でも多くの人々に親しまれています。

3.3 日本独自の解釈と変化

日本における縁起物は、中国の影響を受けながらも、独自の解釈や変化が加わっています。例えば、「福」にちなんだアイテムは様々な形で用いられ、日本独自のデザインやスタイルが確立されました。正月には「鏡餅」が飾られますが、これは古来の中国の風習が日本で変化したものとして、今に受け継がれています。

また、江戸時代になると、商業の発展に伴い、絵画や印刷物、工芸品としての縁起物が広まるとともに、庶民の間でも広く受け入れられるようになりました。この時期には、歌舞伎や浮世絵などの文化も盛んになり、その中にも縁起物の要素が多分に含まれていました。

4. 日本の正月と縁起物の関係

4.1 日本の正月の習慣と伝統

日本の正月は、家族や親しい人々が集まり、共に新年を祝う大切な時期です。この時期には多くの伝統的な習慣が存在し、特に初詣やおせち料理、年賀状のやり取りが重要なイベントとなります。初詣では、神社や寺に参拝し、新年の無事や繁栄を祈ります。

おせち料理は、特定の食材とその組み合わせに意味が込められ、家族の健康や繁栄を願う食事として欠かせない存在です。これらの習慣には、先人の知恵や願いが込められており、今でも多くの人々に受け継がれています。

4.2 正月に使用される中国の縁起物

正月に日本で用いられる縁起物としては、「しめ縄」や「飾り松」などありますが、これらは中国の風習が影響を与えたものとされています。例えば、「しめ縄」は神聖な場所を示し、悪霊を寄せ付けない象徴として飾られます。また、門松は「松」の強さを象徴し、長寿や繁栄を願って飾られます。

さらに、「黒豆」や「数の子」といったおせち料理の食材も、これらの縁起を重視したもので、家庭内での繁栄や健康を願うものとなっています。こうした縁起物の存在は、日本人の生活に深く根付いており、正月の景色をより一層華やかに彩っています。

4.3 縁起物が与える正月の意味付け

正月における縁起物は、それぞれが特有のメッセージや願いを込めています。例えば、目の前に飾られる「福」や「寿」といった文字は、目にする者にとって新年の希望をもたらすものです。また、家庭に飾られる縁起物が集まることで、空間に幸福感や祝福が満ちるのです。

日本の正月は、単なる新年のスタートではなく、家族や地域のつながりを再確認する大切な機会としても機能しています。このことは、縁起物が持つ意味合いが相まって、より深い文化的な意義を持つことに繋がっているのです。

5. 現代における縁起物の役割

5.1 縁起物の現代的な解釈

現代社会においても、縁起物は多くの人々に愛されています。そのスタイルや意味は時代とともに変化していますが、基本的な考え方は変わらず大切にされています。特に若い世代においては、伝統的な縁起物やその由来が新たな魅力として再評価されています。

最近では、デザイン性やオリジナリティを重視する傾向があり、伝統的な縁起物をアートとして楽しむ動きも見られます。たとえば、現代のアーティストによって作られる縁起物は、その美しさや独自の解釈を持ち、家庭だけでなくギャラリーやイベントでも展示される機会が増えています。

5.2 縁起物がもたらす社会的・文化的影響

縁起物は単なる物体ではなく、その背後にある文化や価値観、歴史をも伝える存在です。縁起物を通じて、年が変わる際の心の準備や願いを込めることは、地域や家族の絆を強める要素ともなります。また、祭りや行事における縁起物の存在は、人々が集まり、共に楽しむ場を作り出す重要な要素でもあります。

さらに、縁起物はビジネスシーンでも活用が進んでいます。新年に商売繁盛を願って飾られるアイテムや商品も多く、一部の企業では縁起物をテーマにしたプロモーションを行うなど、文化を利用した戦略が展開されています。

5.3 未来のための縁起物のあり方

未来に向けて、縁起物の役割はますます重要となるでしょう。個人や社会が抱える問題や困難に対する希望を象徴する存在として、縁起物はこれからも人々の心を支えることでしょう。技術の進化や社会の変化によって、新しい形の縁起物が生まれる可能性もあります。

また、国際化が進む中で、日本独自の縁起物が他国の文化と交わり、さらなる発展を遂げる可能性もあります。文化交流の中で、様々な人々と繋がり、共に新たな意義を見出していくことが期待されます。

終わりに

日本の正月における中国の縁起物の影響は、多岐にわたります。伝統的な考え方や習慣が受け継がれる中で、現代の文化とも融合し、未来へとつながっていることはとても興味深いことです。家族やコミュニティとの繋がりを深めるための大切な役割を果たす縁起物は、これからの日本社会においても大きな意味を持ち続けるでしょう。私たちが文化を大切にし、未来のためにどう活用していくかが、今後の課題であり楽しみでもあります。