漢詩は、中国古代から受け継がれた魅力的な文学形式であり、その美学は幅広いテーマを含み、歴史的な背景と密接に結びついています。漢詩がどのように誕生し、発展してきたのかを知ることで、その深い意味や価値を理解するための大切な手がかりを得ることができます。また、漢詩は時代を超えて数多くの著名な詩人たちに影響を与え、彼らの作品は今でも多くの人々に愛され続けています。本記事では、漢詩の歴史的背景に焦点を当て、その発展過程や代表的な詩人、さらには詩の伝承と変遷について詳しく解説していきます。

1. 漢詩の基本的な形式

1.1 楚辞と古詩

漢詩の歴史を辿ると、まず楚辞(そじ)と古詩(こし)という二つの重要な形式に出会います。楚辞は戦国時代の詩の集まりで、特に屈原(くつげん)の詩が有名です。彼の作品は、人間の苦悩や自然の美しさを情熱的に表現しており、特に「離騒」(りそう)はその代表作とされています。この詩は個人的な悲しみに焦点を当てつつ、宇宙の調和との関係を探求しています。一方、古詩はより初期の詩形で、簡潔で直接的な表現が特徴です。たとえば、先秦時代の詩がその一例です。古詩は短い詩の中に深い意味を込めることが求められ、後の漢詩の基礎を築く重要な役割を果たしました。

1.2 律詩と絶句

その後、漢朝と唐朝にかけて、律詩(りつし)や絶句(ぜつく)という新たな詩の形式が生まれました。律詩は、特定の音数と押韻法に従って構成される詩で、特に唐の時代に栄えました。典型的な例として王之涣(おうしかん)の「登鹳雀楼」(とうかんじゃくろう)があります。この詩は、壮大な自然を背景にした人間の感情を見事に表現しています。一方、絶句は四行から成り、短く鋭い表現が特徴です。たとえば、李白(りはく)の「静夜思」は夜の静けさの中での孤独感を見事に描いています。この二つの形式は、漢詩の多様性と深化を象徴するものと言えるでしょう。

1.3 押韻と韻律

漢詩の美しさは、韻律と押韻に大きく依存しています。中国語特有の音韻体系に基づき、詩の各行には特定のリズムがあります。これにより、詩は耳に心地よく響き、自然な流れが生まれます。例えば、五言律詩は一行に五つの音節があり、これを対比させることで強い印象を与えます。このような技法は、詩人が意図する感情をより豊かに表現する道具となります。また、押韻のルールに従うことで、各行の末尾が音的に繋がり、全体の統一感を生み出します。これにより、詩の内容がより深く、心に響くものとなるのです。

2. 漢詩の歴史的背景

2.1 漢詩の誕生と発展

漢詩の歴史は、紀元前の古代中国にまで遡ります。当初は口承による伝統が強く、詩は歌われたり朗読されたりして広がっていきました。しかし、徐々に書き記されるようになり、漢の時代に入ると詩は表現の重要な手段として地位を確立しました。また、官僚や知識人が詩を詠むことが社会的地位を示す一つの方法として認識され、詩人たちは公的な場でも詩を発表する機会を得るようになりました。このように、漢詩は社会の中での位置づけを確立し、文人たちの重要な活動の一部となったのです。

2.2 代表的な詩人とその影響

歴史的に見ても、多くの優れた詩人たちが漢詩の発展に寄与してきました。特に唐代には、李白や杜甫などの巨星が現れ、彼らの作品は後世にわたって影響を与えました。李白はその自由奔放なスタイルと衝動的な表現で知られ、彼の詩はしばしばロマンティックな感情を呼び覚まします。一方、杜甫は社会問題に目を向けた詩を多く残し、文学を通じて時代の苦悩を描き出しました。彼の詩作は後の詩人たちに模範を示し、漢詩の社会的・政治的な意義を高めることにも寄与しました。

2.3 詩の伝承と変遷

漢詩は、長い歴史の中で多くの変遷を遂げてきました。宋代以降、詩のスタイルやテーマは多様化し、より個人の感情や日常生活が重視されるようになりました。この時期の詩は、前の時代の形式にとらわれず、自由なスタイルが模索されるようになりました。また、明清代に入ると、詩はさらに西洋文学の影響を受け、現代に至るまで様々な形式で表現され続けています。現在では、漢詩は教育や文学の一部として重視され、特に伝統文化の重要な要素として、若い世代に引き継がれているのです。

3. 漢詩のテーマと内容

3.1 自然と人間

漢詩のテーマの一つに「自然と人間」があります。多くの漢詩は、自然景観を通じて人間の感情や思索を描いています。たとえば、王維(おうい)の「山居秋暁」(さんきょしゅうぎょう)では、静かに流れる川や山々の美しさが描かれ、自然の中での人間の存在を考察する要素が見られます。このように、自然は漢詩の重要なテーマであり、詩人は自然を通じて自らの内面的な感情や哲学を表現する場として利用してきました。

3.2 愛と別れ

愛や別れに関連するテーマも、漢詩の中で頻繁に見られます。特に、情緒豊かな表現を通じて、詩人たちは恋愛の喜びや悲しみを描写します。たとえば、白居易(はくきょい)の「琵琶行」(びわこう)は、愛する人との別れに対する深い哀しみを表現した作品として有名です。この詩では、歌い手の悲しみが音楽を通じて伝わり、聴く者に感動を与える力を持っています。このように、愛と別れのテーマは漢詩において非常に普遍的かつ重要な要素であると言えます。

3.3 社会批判と哲学

漢詩はまた、社会批判や哲学的な思索を表現する手段としても利用されてきました。特に杜甫などの詩人は、時代の不安や社会の不正を題材にし、詩を通してその現状を訴えました。彼の詩作には、貧困や戦争といった社会問題への鋭い視点が反映されており、それは後の世代に対する重要な警鐘ともなっています。漢詩は、個人の感情を超えた社会的なメッセージをも伝える力を持つ文学形式であることがよくわかります。

4. 漢詩の技法と表現

4.1 比喩と象徴

漢詩において、比喩や象徴は非常に重要な技法です。詩人たちは自然や社会の象徴を用いることで、直接的な表現ではなく、より深い意味を持った作品を生み出します。例えば、柳の木は「別れ」や「悲しみ」の象徴として頻繁に用いられ、その描写を通じて詩人の心情が色濃く表現されます。このように、比喩や象徴を駆使することで、読者は多層的な解釈を楽しむことができます。

4.2 直喩と隠喩

漢詩には直喩や隠喩が多く見られます。直喩では「~のように」という表現が用いられ、隠喩では直接的な比較が行われます。たとえば、「君は星のようだ」という直喩は、愛する人の美しさを表現します。一方で隠喩として「彼女は花のような存在」といった表現が使われる場合、直接的に関係性を示さず、花自体が持つ優雅さが相手にかけられる情緒を伝えます。これらの技法は、詩の表現を豊かにし、感情を伝える上で非常に効果的です。

4.3 音韻効果とリズム

漢詩は音韻効果やリズムの面でも特筆すべきものがあります。詩は音楽的なリズムを持ち、言葉の響きが融合することで独特の効果を生み出します。詩人たちは、特定の音を繰り返したり、リズムに変化をつけることで、感情の高まりや静寂を表現しています。たとえば、王之涣の詩では、流れるようなリズムと美しい音韻が印象的であり、読み手の心に残る効果を持っています。このように音韻効果とリズムは、漢詩において重要な役割を果たしています。

5. 漢詩の現代的意義

5.1 現代文学への影響

漢詩は現代文学にも大きな影響を与えています。多くの現代作家は漢詩の形式やテーマからインスパイアを受け、作品に取り入れています。特に、自然や人間の感情を描くスタイルは、現代詩にも様々な形で取り入れられ、文学の幅を広げる要素となっています。

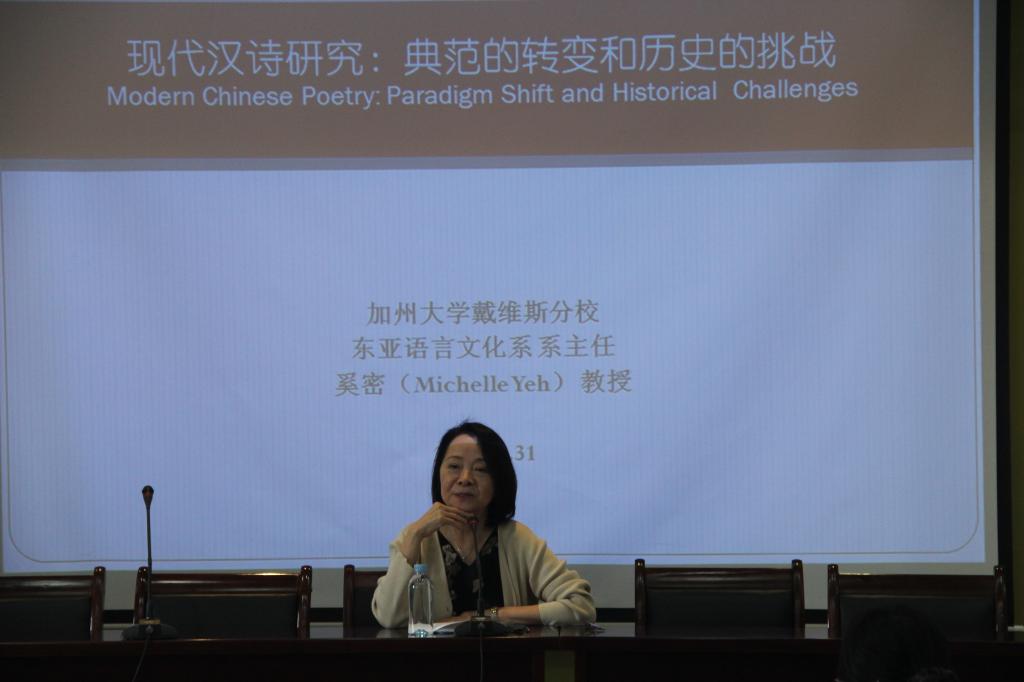

5.2 漢詩の国際的評価

漢詩は国際的にも評価が高まっています。翻訳や研究が進む中で、漢詩の美しさや深さを享受する機会が増えました。特に、近年では漢詩をテーマにした国際的な文学賞も増加し、より多くの人々がこの魅力的な文学形式に触れることができるようになっています。

5.3 教育と漢詩の普及

教育においても、漢詩の重要性は高まっています。学校教育の中で漢詩を学ぶことが奨励され、子どもたちは古典文学の美しい表現とその背景に触れることができます。これにより、次の世代にも漢詩の精神が受け継がれることが期待されます。漢詩を通じて感性や想像力を磨く機会は、豊かな文化教育の一環として重要視されています。

終わりに

漢詩は単なる文学作品ではなく、中国文化そのものを象徴する重要な要素です。その歴史やテーマ、技法を知ることで、漢詩がいかに人間の感情や哲学を豊かに表現しているかを実感できるでしょう。現代においてもその意義は色褪せることなく、多くの人々に愛され続けています。漢詩の魅力は、私たちが自らの内面を見つめ直すきっかけとなり、さらには他者とのつながりを深める手段ともなり得るのです。文化が豊かな中国において、漢詩の伝承と変化は今後も続いていくことでしょう。