書道は中国文化において、何千年もの歴史を持つ重要な表現形式です。古代から現代にかけて、書道は単なる文字の揮毫に留まらず、アートとしての側面も強く持つようになりました。特に近年では、現代アートとの融合が進み、さまざまな表現方法が生まれています。この記事では、書道の歴史的背景、その技法や文化的意義を解説し、現代アートにおける書道の影響や展開について詳しく探求します。また、書道が持つグローバルな影響や、現代作品の分析も行い、最後に書道と現代アートの未来について考察します。

1. 書道の歴史と基本概念

1.1 書道の起源

書道は中国の古代にまで遡ることができます。紀元前の時代、文字は伝達手段としてはじまりましたが、次第にその美しさや表現力が重視されるようになりました。特に、漢字の発展とともに、それぞれの筆致には個性が生まれ、書道という特異なアートフォームが形成されていきました。初期の書道は、石碑や青銅器に刻まれた文字がその象徴でしたが、後に竹や紙に書かれるようになり、さらにその技術が進化していきました。

1.2 書道の技法とスタイル

書道にはいくつかの主要な技法やスタイルがあります。「隷書」、「楷書」、「行書」、「草書」、そして「絶筆」など、それぞれのスタイルは特有の美しさを持っています。例えば、楷書は読みやすさを重視し、行書はより流れるような筆運びが特徴です。また、草書は極めて自由なスタイルで、文字が一つの流れとして表現されるため、鑑賞者に強い印象を与えることができます。技法の習得は難しく、長年の修練が必要ですが、そこにこそ書道の魅力があるのです。

1.3 書道の文化的意義

書道は単なる技術やアートではなく、深い文化的な意義を持っています。中国文学や哲学、道教や儒教の影響は、書道の表現に色濃く反映されています。特に、筆を使って書く行為そのものが、心の平静や自己の表現と結びついていると言われています。書道の作品は、作者の内面や感情を反映する媒体とされ、観る人に深い感銘を与える力を持っています。

2. 書道の現代アートへの展開

2.1 現代アートにおける書道の位置づけ

現代アートにおいても、書道は重要な位置を占めています。特に、アジアのアーティストたちは書道の技法や美学を取り入れ、独自の表現を模索しています。例えば、日本の現代アーティストである篠原有司男は、書道の技法を用いたインスタレーションを作成し、視覚的な体験を提供しています。このように、書道は現代アートの領域においても新たな可能性を秘めています。

2.2 書道を取り入れた現代アーティストの紹介

現代アーティストの中には、書道を積極的に取り入れている人が多くいます。たとえば、アメリカ在住の中国系アーティストであるヘンリー・タジマは、書道の筆致を独自のスタイルに融合させた作品を発表しています。彼の作品は、書道の伝統的な要素を現代的なコンセプトと組み合わせることで、多様な解釈を可能にしています。このように、書道は国境を越え、多くのアーティストにインスピレーションを与えています。

2.3 書道と他のアートフォームとの融合

書道は他のアートフォームとも融合し、新たな表現方法を生み出しています。特に、現代のデジタルアートやインスタレーションアートにおいて、書道の要素が取り入れられることが増えてきました。例えば、書道をデジタル化し、インタラクティブな要素を加えた作品が生まれています。こうしたアートは、観客が書道の技法とその意味を体験する機会を提供し、書道の価値を再認識させるものとなります。

3. 書道のグローバルな影響

3.1 書道が与える国際的なインスピレーション

書道は国際的なアートシーンにおいても影響を与え続けています。アメリカやヨーロッパでは、書道のワークショップや講演が開催され、多くのアーティストや愛好家がその魅力を学んでいます。例えば、フランスのアーティスト、ブリジット・ルフェーヴルは、書道をテーマにした作品を制作し、その中で書道の持つ表現力を探求しています。書道の技法は、アートだけでなく、教育の場でも活用されており、その価値は世界的に認められています。

3.2 書道のワークショップと展覧会の役割

さまざまな国で開催される書道ワークショップや展覧会は、書道の普及に大きく寄与しています。これらのイベントは、書道を学ぶ機会を提供するだけでなく、参加者同士が交流し、書道の楽しさを共有する場となります。例えば、日本で行われる「書道アートフェア」では、書道の伝統的な側面と現代アートとの融合をテーマに、国内外のアーティストが集まり、様々な作品が披露されます。こうした活動は、書道の未来に対する期待感を醸成し、国際的な交流を促進しています。

3.3 書道の未来と国際交流

書道は今後も国際的に広がっていくと考えられます。特に、デジタル技術の進歩により、書道が新たな形で表現されることが期待されています。また、国際的なアートイベントや協賛プロジェクトへの参加を通じて、書道の魅力がさらに発信されるでしょう。このような国際交流が進むことで、書道は単なる文化遺産に留まることなく、現代のアートシーンにおいても重要な役割を果たすことになります。

4. 書道を基にした現代作品の分析

4.1 代表的な現代作品のケーススタディ

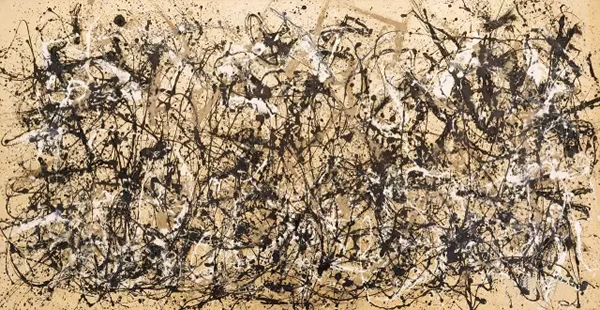

書道にインスパイアされた現代作品として、アメリカのアーティスト、エドワード・アプトンの作品が挙げられます。彼は書道の技法を用いて、大胆なラインや形状を作り出し、抽象絵画を生み出しています。アプトンの作品は、書道の儀式的な側面を取り入れつつも、非常に個人的な表現へと変化しています。このようなケーススタディは、書道が現代アートにおいてどのように再解釈されているかを考察する手助けとなります。

4.2 書道からの引用と再解釈

現代アートにおける書道の再解釈は、さまざまな方向性を持っています。例えば、作家でありアーティストであるアリス・シモンズの作品には、書道の文字をモチーフにした構造物があります。彼女は漢字の持つ象徴的な意味を解きほぐし、現代的な視点から再構築しています。この手法により、観客は書道の新たな魅力を発見し、異なる文脈での理解を促されます。

4.3 書道の現代アートにおけるアイデンティティ

書道が現代アートに与える影響は、アイデンティティの探求にも関連しています。特に、移民や多文化社会において、自身のルーツや伝統を表現するための手段として書道が利用されています。アーティストの中には、書道を通じて自らの文化的なアイデンティティを再定位し、作品に反映させることで、新たな視点を提供しています。この動きは、現代アート全体の多様性をさらに豊かにするものと言えるでしょう。

5. 結論と今後の展望

5.1 書道と現代アートの相互影響のまとめ

書道は、長い歴史を持ちながらも、現代アートにおいて新たな表現方法として進化を続けています。その技法や理念は、国境を越えて多くのアーティストに影響を与え、多様な解釈とアプローチが生まれています。現代アートとの融合は、書道の新たな可能性を開くとともに、アートとしての書道の価値を高めています。

5.2 書道の未来に向けた提言

書道の未来には、さらなる国際交流や教育の場での普及が求められます。特に、若い世代に書道の魅力を伝えるためのプログラムやワークショップを増やし、彼らが書道を通じて自らの表現を見出す場を提供することが重要です。また、デジタル技術の進化を活用し、新しいスタイルとしての書道のアプローチを模索し続けることも必須と言えるでしょう。

5.3 アートとしての書道の新たな可能性

書道と現代アートの交差点において、新たな可能性が広がっています。アートとしての書道は、ただの伝統的な技術に留まらず、現代の文脈で再構築されるべきです。アーティストたちが書道の美しさを新たな視点で探求することで、書道は今後も成熟し、豊かな表現の世界を形成していくことでしょう。

終わりに

書道は、単なる文字の芸術を超え、現代アートの重要な要素となっています。その影響は、私たちの文化的なアイデンティティや、アートの多様性を描く上で欠かせないものとなっています。今後の書道の発展と、それがもたらす新たな視野を期待しつつ、私たちもまた書道の美しさを再評価していく必要があります。