中国茶の飲み方について詳しく見ていくことにしましょう。中国茶は単なる飲み物以上のもので、文化や歴史、健康、そして楽しみ方に深く根付いています。それでは、各項目を順に探求していきます。

1. 中国茶の基本知識

1.1 中国茶の種類

中国の茶文化は非常に多様で、数多くの種類の茶が存在します。代表的なものとしては、緑茶、紅茶、烏龍茶(ウーロン茶)、白茶、黄茶、黒茶(プーアル茶)があります。緑茶は生葉を蒸してから乾燥させ、色鮮やかな緑色を保つのが特徴です。一方、紅茶は発酵過程を経るため、通常は黒っぽい色合いになります。烏龍茶は半発酵茶で、芳醇な香りがあります。

茶の種類ごとに風味や香りは異なります。例えば、緑茶はさっぱりとした飲み口で、烏龍茶は豊かな香りと深い味わいが楽しめます。こういった多様性が、中国茶の魅力の一つと言えるでしょう。

1.2 中国茶の歴史

中国茶の歴史は約5000年にさかのぼるとも言われています。伝説によると、神農(シンノウ)という皇帝が発見したとされています。彼は偶然、沸騰した水に茶の葉が入ってしまい、その美味しさに驚いたと言われています。その後、茶はさまざまな地域で栽培され、長い時間をかけてその文化が発展していきました。

特に、唐の時代には茶の飲み方や文化が広まり、宋の時代には「茶道」が確立されました。これにより、茶は単なる飲み物ではなく、儀式や社交の重要な要素となったのです。

1.3 中国茶の文化的意義

中国茶は、ただの飲み物としてだけでなく、中国の文化や社会において重要な役割を果たしています。茶は、友人や家族との絆を深めるための媒介となり、訪問者を迎える際のホスピタリティの象徴ともされています。茶を淹れること自体が儀式として捉えられており、精神的な安らぎをもたらします。

また、茶は異文化交流の手段としても機能し、中国から世界中に広がっていきました。例えば、日本の茶道は中国の茶文化に影響を受けたものです。このように、中国茶は単なる嗜好品ではなく、人々の生活の一部として深く根付いています。

2. 中国茶の淹れ方

2.1 茶葉の選び方

中国茶を楽しむためには、まず良質な茶葉を選ぶことが重要です。市場には多種多様な茶葉が出回っていますが、茶葉の新鮮さや産地を確認することが大切です。例えば、緑茶の中でも「龍井茶(ロンジンチャ)」や「碧螺春(ビローチュン)」は、有名で高品質な茶葉とされています。

選ぶ際には、香りや茶葉の色合い、形状にも注目しましょう。優れた茶葉は、ぱりっとした触感と豊かな香りを持っています。また、茶の種類によって淹れ方が異なるため、使用する茶葉の特性を理解することが必要です。

2.2 お湯の温度と時間

中国茶を淹れる際には、お湯の温度や抽出時間が重要です。茶の種類によって最適な温度は異なります。例えば、緑茶は70〜80度、烏龍茶は90度、紅茶は100度の熱湯が適しています。また、抽出時間も茶の種類によって異なり、短時間で淹れることが求められるものもあれば、しっかりと時間をかけることが推奨されるものもあります。

本当に美味しいお茶を淹れるには、これらの要素を細かく管理することが求められます。また、使う器具も重要で、茶器によっても味わいが変わります。良い器具を選ぶことで、茶本来の美味しさを引き出すことができるのです。

2.3 用具の重要性

中国茶の淹れ方には、特定の器具が存在します。代表的なものが「急須」や「茶海(チャハイ)」、そして「茶杯」です。急須は茶葉を抽出するための器具で、素材や形状によって風味が変わります。例えば、焼き物の急須は温度を保持しやすく、茶の香りを引き立てる効果があります。

茶海は抽出した茶を移すための容器です。この器を使用することで、茶の濃さを調整することができます。そして茶杯は、一口飲むごとに茶の豊かな香りを楽しむためのものです。これらの器具を使いこなすことで、より良い茶の体験が得られます。

3. 中国茶の飲むシチュエーション

3.1 日常的な飲み方

日常の中で中国茶を楽しむ方法はいくつもあります。忙しい日常の中でも、少しの時間をとってお茶を淹れ、一息つくことが大切です。家庭で飲む際には、リラックスした雰囲気で友人や家族と一緒に楽しむことがよくあります。例えば、午後のひとときに香ばしい烏龍茶を飲みながら、軽いお菓子をつまむというスタイルが一般的です。

また、中国では朝食時に茶を飲む習慣も広がっています。特に、あっさりとした緑茶が人気で、目覚めの一杯として好まれています。茶は水分補給だけでなく、生活の一部として心を豊かにしてくれます。

3.2 特別な場面での飲み方

特別な場面では、より格式のある飲み方が重視されます。結婚式や新年の挨拶、お祝い事などでは、茶を用いた儀式が行われることがあります。例えば、結婚式では新郎新婦が両家の両親に茶を淹れ、敬意を表することが一般的です。この行為は、家族の絆を深める重要な儀式として位置づけられています。

特別な場面では、上質な茶葉を使い、茶器にもこだわることが多いです。また、その場にふさわしい飲み方や話し方も重視され、茶を通じてさまざまなメッセージが交換されるのです。

3.3 茶道とその流派

中国茶道は、その名の通り茶を淹れ、飲む行為を芸術と捉える文化です。茶道にはいくつかの流派があり、それぞれに独自のスタイルと哲学があります。代表的な流派には、「閩南派(ビンナンハ)」や「広東派(グァントンハ)」があります。

閩南派は、お茶を淹れる技術と美しさを重視し、緑茶や烏龍茶の淹れ方に特化しています。一方、広東派は、独自の茶器を使い、特に烏龍茶にフォーカスを当てています。各流派は違った魅力を持っており、深い知識と技術を必要とします。

4. 中国茶の健康効果

4.1 健康への影響

中国茶には、多くの健康効果が認められています。茶葉には抗酸化物質が豊富に含まれており、体内のフリーラジカルを除去する働きがあります。このため、腫瘍の予防や老化の抑制に寄与することが知られています。特に、緑茶や白茶はその効果が高いとされています。

また、茶にはカフェインが含まれていますが、緑茶や烏龍茶に含まれるカフェインはコーヒーよりも緩やかに吸収されるため、リラックスした気持ちの中でエネルギーを得ることができるのです。

4.2 心身のリラックス効果

中国茶は、心身をリラックスさせる効果もあります。茶の香りや温かさは、ストレスを軽減し、心を落ち着かせる役割を果たします。また、交流の場で茶を共にすることによって、心地よい人間関係が築かれることもあります。

特に、烏龍茶や白茶は、その香りや味わいから、リラックス効果が高いとされています。友人や家族と共に茶を囲む時間は、心を穏やかにし、親しい絆を深める特別な瞬間となるのです。

4.3 最近の研究結果

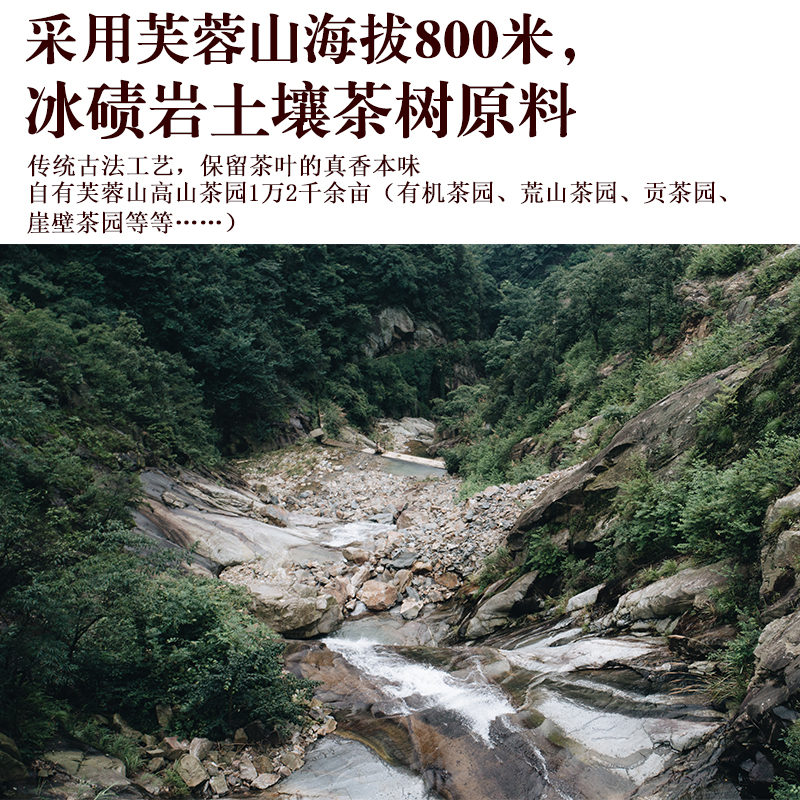

最近の研究では、茶が持つ健康効果について更なる研究が進められています。いくつかの研究では、緑茶が心血管疾患のリスクを減少させる可能性が示されています。また、育成される環境や栽培方法により、茶の健康効果に違いがあることも発見されています。特に、無農薬栽培や自然環境で育った茶葉には、より高い抗酸化作用があるとされています。

これらの研究は、今後の健康効果に関する理解を深めるための貴重な手がかりとなるでしょう。

5. 中国茶の楽しみ方

5.1 お菓子とのペアリング

中国茶の楽しみ方の一つは、お菓子との組み合わせです。特に、伝統的な中国の甘いお菓子や pastry は、中国茶と相性が良いとされています。例えば、月餅(ユエビン)やお粽(ズン)など、甘さと香ばしさのバランスが取れたお菓子は、烏龍茶や緑茶と相性抜群です。

また、近年は洋菓子と中国茶を組み合わせることも増えています。例えば、アールグレイ紅茶にシュークリームを合わせるスタイルは、多くの人に親しまれています。このように、茶とお菓子のペアリングは、様々なスタイルで楽しむことができます。

5.2 茶を使った料理

中国茶は、飲むだけでなく料理にも多く活用されています。例えば、茶葉を使った漬物や、茶を使ったスープ、さらには魚や肉の煮物に茶の葉を加えることがあります。こうすることで、料理に独特の香りと風味が加わります。

また、中国の料理では、特に烏龍茶やプーアル茶を使った料理が人気です。例えば、プーアル茶を使った「茶鴨」は、その風味の深さから、多くの人に愛されています。料理に茶を使用することで、味わいが豊かになり、食事の時間がさらに楽しくなることでしょう。

5.3 ティーセレモニーの実施方法

中国茶の楽しみ方の最も象徴的な形が、ティーセレモニーです。これには、茶の淹れ方やその過程を大切にする精神が表れています。ティーセレモニーは通常、特別な器具や茶器を用いて、細心の注意を払いながら行われます。

その流れとしては、まず、茶葉を選び、器具を準備します。その後、お湯を沸かし、茶葉を淹れ、香りを楽しみながら、丁寧に飲むという手順です。この過程を通じて、茶の深い味わいを体感しながら、心身のリラックスを図ることが出来ます。

また、ティーセレモニーは友人や家族と共に行うことで、絆を深める意味も持っています。共に茶を楽しむ時間は、特別な思い出となることでしょう。

終わりに

中国茶は、その歴史や文化、飲み方において非常に豊かな体験を提供してくれます。日常的に楽しむことができ、特別な場面にもふさわしい飲み物としての魅力は計り知れません。また、健康効果や料理とのペアリング、さらにはティーセレモニーを通じて、人々を結ぶ役割を果たしています。これからますます中国茶の世界に触れ、その魅力を味わってみてください。