漢字は、日本語において非常に重要な要素の一つであり、音読みと訓読みという二つの読み方が存在します。音読みとは、漢字の中国語由来の音を基にした読み方であり、訓読みは日本独自の言葉を基にした読み方です。ここでは、漢字の概要をはじめ、音読みと訓読みの特徴、さらにその対比や重要性について詳しく見ていきます。

1. 漢字の概要

1.1 漢字の定義

漢字は、形と音と意義を持つ文字であり、主に表意文字として使用されます。日本語では、ひらがなやカタカナのような音節文字と共に用いられ、単語や文章を作る上で重要な役割を果たします。漢字は、中国に起源を持ち、何千年もの歴史を経て進化してきました。漢字の特性の一つは、同じ形を持つ文字でも異なる音や意味を持つ場合がある点です。

1.2 漢字の歴史

漢字は、紀元前1200年頃の殷王朝時代に遡るとされており、その後の周王朝、秦王朝を経て徐々に発展しました。初期の漢字は、祭祀や记录のための絵画のような形をしていましたが、時代が進むにつれて、より抽象的な表意文字へと変化しました。漢字は、日本においては6世紀頃に伝来し、その後日本の言語に取り入れられました。

1.3 漢字の種類

漢字には、部首や漢音、呉音、訓音など様々な分類が存在します。部首は、漢字を意味的に分類するための要素であり、例えば「水」の部首を持つ漢字はすべて水に関係があることを示しています。また、漢字の音には、音読みと訓読みがあり、これにより同じ漢字でも異なる読み方が生じます。

2. 音読みの特徴

2.1 音読みの定義

音読みとは、漢字の中国語の発音を基にした読み方であり、一般的に音節が単位となります。日本語においては、漢字が持つ音をそのまま取り入れており、これにより多くの漢字に対して共通の音が存在します。音読みは、特に漢字を用いた熟語や専門用語に多く見られます。

2.2 音読みの起源

音読みは、仏教や政治、文化が中国から日本に伝わる際に導入されました。古くは奈良時代に、漢文が日本の学問や文学の中心となったことから、音読みが普及しました。有名な例として「大学」という熟語がありますが、これは漢字の音読みを直接取り入れた形です。

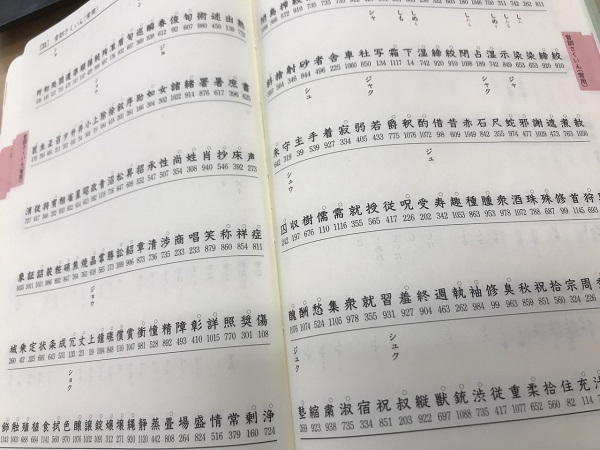

2.3 音読みの分類

音読みには、いくつかの分類が存在します。具体的には、漢音、呉音、唐音といった異なる発音に分けることができます。漢音は、唐中国に基づく発音で、呉音は古代中国の広東地方の発音を反映しています。例えば、「行」という漢字は、音読みの「コウ」や「ギョウ」が当てはまります。

3.1.1 音読みの例

音読みの代表的な例として、「学」という漢字を挙げることができます。この漢字は音読みで「ガク」となり、学問や学ぶという意味で多くの熟語に用いられます。例えば、「大学(だいがく)」や「学習(がくしゅう)」などがあります。

3.1.2 音読みの使用場面

音読みは、特に熟語や専門用語に頻繁に使用されます。これにより、同じ漢字を用いる言葉が多く生まれ、複雑な意味やニュアンスを表現することが可能になります。音読みの活用は、特に法律用語や科学用語において顕著です。

3. 訓読みの特徴

3.1 訓読みの定義

訓読みとは、日本語における漢字の読み方で、日本固有の言葉としてその漢字が持つ意味を表現します。訓読みは、特に日常会話や文学的な表現に多く用いられ、漢字の意味を直接的に反映します。

3.2 訓読みの起源

訓読みの導入は、漢字が日本に伝来した際に、日本人がその意味を理解するために生まれたと考えられています。訓読みは、元々日本の言語体系に基づいたものであり、漢字の音と意味のバランスを取りながら発展してきました。「山(やま)」や「川(かわ)」といった一般的な自然の表現が、訓読みの良い例です。

3.3 訓読みの分類

訓読みは、漢字の意味に基づいて異なる読み方で分類されることがあります。例えば、「見る」という動詞の訓読みは「見(み)」であり、名詞形では「見(けん)」になります。また、訓読みは日本語の動詞や形容詞に多く見られ、文章を豊かにする役割を持ちます。

3.3.1 訓読みの例

訓読みの例として、「水」という漢字を考えてみましょう。この漢字は、訓読みで「みず」と読み、自然界の水を指します。また、「水田(すいでん)」のような熟語においても使用されており、特定の文脈で意味が明確になります。

3.3.2 訓読みの使用場面

訓読みは、日常の会話や文学作品において特に重要です。詩や小説の中での美しい表現、あるいは感情の込められた文章を作る際に、訓読みは欠かせません。これにより、日本の文化や歴史に深い影響を与える要素となっています。

4. 音読みと訓読みの対比

4.1 音読みと訓読みの違い

音読みと訓読みの違いは、主に読み方と使用シーンにあります。音読みは中国語由来であり、主に熟語に使われるのに対し、訓読みは日本固有の読み方であり、日常会話や文学的な文脈で使用されます。この違いは、言語学的にも重要な要素です。

4.2 使用上の注意点

音読みと訓読みの両方を理解することは、日本語を学ぶ上で重要です。特に、同じ漢字が音読みと訓読みの両方を持つ場合、文脈に応じて正しく使い分ける必要があります。たとえば、「行く」という動詞は訓読みですが、「行(こう)」という熟語で使う場合は音読みとなります。

4.3 学習方法の提案

音読みと訓読みを効果的に学ぶためには、漢字の意味や使われる場面を具体的に理解することが重要です。フラッシュカードや漢字の練習帳を活用し、実際に文を作ってみることも効果的です。また、音読練習を通じて、正しい発音を身に付けることも大切です。

5. 漢字の音読みと訓読みの重要性

5.1 言語学的な役割

音読みと訓読みは、日本語の言語体系において非常に重要な役割を果たしています。これらは、漢字を通じて中国文化の影響を受けた日本語独自の発展を促進しました。これにより、日本語は多層的な表現を可能にし、文化交流における重要な架け橋となりました。

5.2 教育における位置づけ

漢字の音読みと訓読みは、日本の教育制度においても重要です。小学校から高校にかけて、漢字の読み方や使い方は教育課程に含まれており、生徒たちはこれを通じて日本語を深く理解していきます。また、漢字が持つ意味や使われ方を学ぶことで、言語能力の向上にもつながります。

5.3 文化的な影響

音読みと訓読みは、日本の文学や歴史、さらには日常生活にまで深く根付いています。漢字の多様な読み方は、詩や小説における表現や風景描写に多く活かされています。また、形容詞や動詞に訓読みを使うことで、より直感的な意味合いを伝えることができます。

6. まとめ

6.1 音読みと訓読みの要点

音読みは中国由来の発音を基にした読み方であり、主に熟語や専門用語に使われ、訓読みは日本語の意味に基づいた独自の読み方です。音読みは漢字の音をそのまま取り入れるのに対し、訓読みは日本語の表現を重視しています。

6.2 未来の展望

日本語の漢字における音読みと訓読みの学びは今後も続いていくでしょう。国際化が進む中で、漢字を正しく理解することは、世界とのコミュニケーションを円滑にするためにも重要です。また、テクノロジーの発展により、漢字学習の方法も多様化しています。

6.3 読者へのメッセージ

音読みと訓読みを理解することは、漢字学習の鍵です。ぜひ、日常生活や語学学習の中でこれらの違いに注意を払い、漢字の持つ豊かな意味や表現力を楽しんでいただきたいと思います。日本語を深めることで、日本の文化や歴史への理解も一層深まることでしょう。

終わりに、漢字はただの文字ではなく、歴史的背景や意味を持つ文化の象徴であることを忘れないようにしましょう。音読みと訓読みを通じて、日本語の美しさや奥深さを体感し、楽しく学んでいくことができることを願っています。