色彩は私たちの日常生活に深く根付いており、文化や社会との関係を持つ重要な要素です。特に中国文化においては、色彩は単なる視覚的要素以上のものであり、感情や価値観、さらには伝説や習慣とも結びついています。このような背景を持つ中国の色彩文化を理解することで、現代におけるトレンドや未来の展望をより深く探求できるでしょう。本記事では、中国の色彩トレンドの変遷を辿り、その背後にある意義や現在の状況、未来の方向性について考察します。

1. 色彩の重要性

1.1 色彩の文化的意義

色彩は文化を形成する上で欠かせない要素です。例えば、赤は中国では幸運や繁栄を象徴し、結婚式や祝祭の場において特に目立つ色として使われます。また、白は故人を悼む色とされ、葬儀の場では必ず選ばれます。このように、色彩は特定の文化や習慣を反映し、その場の雰囲気や意味を大きく左右します。他の文化においてもそれぞれの色に意味があるように、中国文化でもこれは同様です。

さらに、色彩には感情を喚起する力があります。温かみのある色は安心感をもたらし、冷たい色は距離感を感じさせることが多いです。これに基づいて、商業デザインや広告においても色彩が戦略的に利用されています。実際の店舗や製品のデザインにおいて、色が消費者の購買意欲に大きく影響することは調査でも明らかになっています。色彩の持つこのような力は、ビジネスの世界においても重視される要素となっています。

1.2 中国における色彩の象徴性

中国の色彩文化は、長い歴史と共に発展してきました。一つ一つの色には特定の象徴が存在し、その意味は時代や地域によって微妙に異なることもあります。例えば、黄色は帝王の色とされ、歴史的には皇帝のシンボルと見なされていました。さらに、青は春や成長を代表し、緑は自然や倫理の象徴とされています。これらの色がどのように人々の生活や文化に根ざしているかを理解することで、多面的な見方が得られます。

また、色彩は道教や仏教、儒教などの思想とも深く関連しています。道教では五行思想に基づき、各色が自然界の元素と関連付けられています。このような色の象徴性は、中国の芸術や文学にも多く見られ、それぞれの色が持つ意味が作品の中で生きています。色彩を通して文化を探ることは、単なる視覚的経験ではなく、深い思想的理解へと導いてくれます。

2. 中国の伝統色彩の歴史

2.1 古代の色彩観

中国の色彩観は古代から存在し、独自の理論や概念が形成されてきました。古代の色彩は主に自然の色に基づいており、農業社会における季節や天候を反映したものでした。例えば、春には新緑の色が美徳とされ、また、秋には収穫の色として黄金色が重視されました。このように、色彩は人々の日常生活や農業に密接に関連していました。

さらに、古代中国では色彩の理論が「五徳色」という形で整理されています。五行説に基づくこの理論では、色彩が特定の感情や性格を示すとされ、これが教育や子育てにおいても重要視されてきました。古代の人々は、このような色彩観を通じて、自然との調和を図ろうとしていたのです。

2.2 色彩の変遷と社会背景

歴史を振り返ると、中国の色彩は王朝の変遷と共に大きな影響を受けてきました。例えば、唐代では華やかさが追求され、さまざまな鮮やかな色彩が好まれました。しかし、政治や思想の変化に伴い、その好まれる色も変化しました。明代には権力の象徴が強調され、赤や金色が特に重用されました。このように、色彩は単なる美的選択だけでなく、社会的、政治的背景とも密接に絡み合っています。

また、色彩の使用は、取引や国際関係の影響も受けました。貿易の発展や外来の文化が入ってくる中で、新たな色彩の概念が形成され、それに伴う款式の変遷が見られます。これにより、中国独自の色の文化がさらに広がりを見せ、他国との交流を通じた新しい色彩の使い方が進みました。

3. 現代中国の色彩トレンド

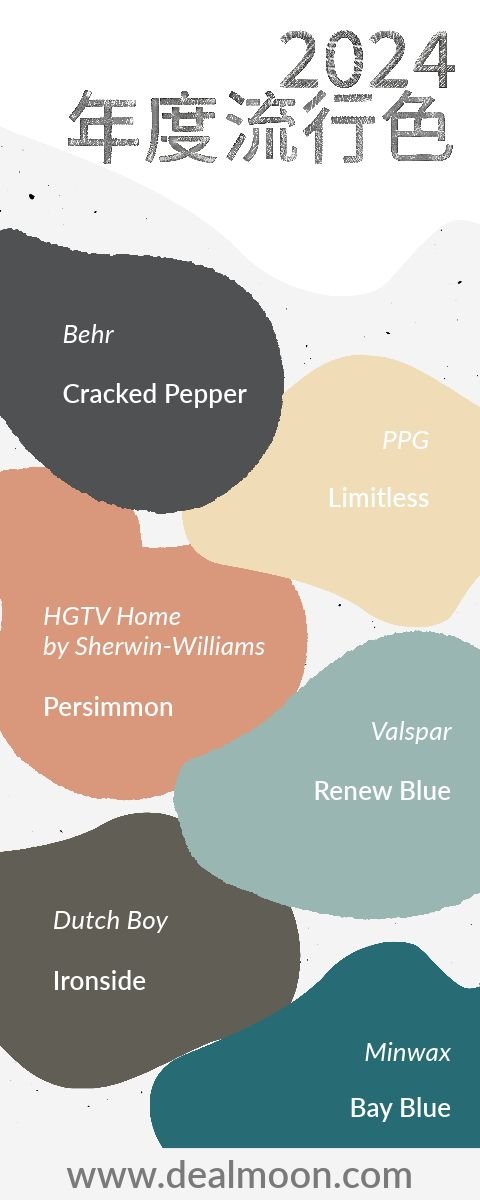

3.1 近年の流行色

現代中国における流行色は、特にファッションやインテリアデザインにおいて大きな影響を与えています。例えば、近年ではペールトーンやビビッドカラーが人気となっており、多くの人々が柔らかい色合いを好む傾向があります。これは、都市生活におけるストレスを軽減し、落ち着いた気分を求める人々の心理を反映しています。この流行は、心の健康やリラクゼーションの価値が高まる中で特に重要な意味を持っています。

また、デジタル時代を背景に、オンラインプラットフォームやSNSの影響も無視できません。インスタグラムやウェイボーなどのSNSでは、鮮やかで映えるカラースタイルが好まれ、そこから流行色が誕生することが一般的となっています。特に、インフルエンサーやクリエイターたちが提案する色使いは、瞬時に多くのフォロワーに影響を与えるため、色彩トレンドにおいても新たな先駆けとなっています。

3.2 様々な分野における色彩の影響

色彩は商業の分野でも大きな役割を果たしています。例えば、多くの企業がロゴやパッケージのデザインに特定の色を採用することで、ブランドイメージを構築しています。特に中国の市場では、緑色の食品パッケージが健康や安全性を連想させるため、消費者にとって魅力的な選択肢となっています。このような色の選択は、消費者の購買行動に直接影響を与えることが多いです。

また、最近では色彩心理学が企業戦略の一環として利用されることが増えてきました。企業が経営戦略を考える際には、どの色が消費者にどのような感情を引き起こすかを考慮した上で決定しています。現代の中国市場では、国際的なトレンドと共に現地の文化を融合させた色彩戦略が重要な要素となっています。

4. 色彩トレンドの国際的影響

4.1 香港と台湾の色彩文化

香港や台湾は、中国本土とは異なる色彩文化を持っています。特に香港では、国際都市の特性から多様な文化が融合し、独自の色彩観が形成されています。過去数十年にわたり、香港のファッションシーンではピンクやパステルカラーが流行し、若者たちの間でスタイリッシュな象徴となっています。

台湾もまた、独自の色彩文化を持ち、特に伝統的な祭りや行事において鮮やかな色彩が重要視されます。例えば、九份の街並みや台北の夜市では、カラフルな提灯や屋台の色使いが人々を魅了します。このように、香港と台湾はそれぞれの地域の文化を反映した色彩を持ち、それが観光業や地元の経済にも大きな影響を与えています。

4.2 グローバル化による色の影響

グローバル化が進む中で、中国の流行色は他国のトレンドとも影響し合っています。特に、国際的なファッションウィークやデザイナーのコレクションが影響を与え、世界的な流行色が中国市場に流入しています。これにより、中国の若者たちは最新のファッショントレンドを簡単にキャッチし、自らのスタイルに取り入れることが可能となっています。

また、海外文化と中国文化の交わる中で新たに生まれた色の組み合わせが、クリエイティブな作品やプロダクトに反映されています。伝統的な中国の色と現代的なトレンドが融合したデザインは、国内外で注目を浴びています。このような国際交流は、色彩文化における新たな視点や可能性を生み出し、これからの展開を非常に楽しみなものにしています。

5. 未来の色彩トレンド予測

5.1 テクノロジーと色彩の進化

未来の色彩トレンドには、テクノロジーの進化が大きな影響を与えると考えられます。ARやVRなどの新しいテクノロジーが普及する中で、色彩の体験もこれまでとは異なる形になるでしょう。例えば、オンラインショッピングの際に、バーチャルで色を体験できる技術が進化すれば、消費者は自分の好みに合った色をより容易に見つけることができるでしょう。

さらに、AI技術の発展により、消費者の好みやトレンドをリアルタイムで解析することが可能になります。これにより、デザイナーやマーケティング担当者は、より効果的な色彩戦略を立てることができ、未来のトレンドを先取りすることができるでしょう。新たな技術の進化と共に、色彩の持つ意味や価値も変izableますます多様化していくことが期待されています。

5.2 環境意識と持続可能な色彩選択

近年、環境問題や持続可能性が重要なテーマとして取り上げられる中で、色彩選択にもその影響が現れるでしょう。エコフレンドリーな素材や色彩が重視されるようになり、消費者は環境にやさしい製品を選ぶ傾向が強まっています。このため、デザイナーや企業も持続可能な資源を使用した色彩選択を意識するようになるでしょう。

たとえば、リサイクル素材を用いたカラフルな製品や、低環境負荷の塗料を使用したインテリアデザインが増えると予測されます。また、ナチュラルカラーやアーストーンが流行することで、より自然を意識した選択がされることが増えるでしょう。このように、未来の色彩トレンドには環境への配慮が色濃く反映され、持続可能な社会の構築を支援する役割が期待されます。

6. 結論

6.1 色彩の重要性再考

これまでの考察を通して、色彩が持つ重要性が再認識できました。文化的、社会的背景が色彩に与える影響や、現代のトレンドがもたらす新たな価値観を理解することは、中国文化を知る上で極めて重要です。色彩は私たちの生活や感情に密接についており、単なる装飾を超えた深い意味を持つのです。

6.2 未来の色彩文化への期待

中国の色彩文化は、伝統を大切にしつつも、現代のトレンドや国際的な影響を取り入れながら進化を続けています。未来の色彩トレンドは、テクノロジーの進化や環境問題、そして国際交流から多くのインスピレーションを受け、新しい形を創造することでしょう。この動きに注目し、色彩文化のさらなる発展を期待したいと思います。

色彩は、私たちの生活に色を添えるだけでなく、文化を理解するための重要な鍵でもあります。中国の色彩文化を知ることで、より深い世界観を持つことができ、未来の色彩動向を楽しみにすることができるのです。「終わりに」このテーマについての探求は、決して終わることなく、新たな発見へとつながります。