書道における道具の歴史と文化的意義

書道は、中国の伝統芸術の一つであり、文字を書く技術を基にした美術形式です。その奥深さと美しさは、道具によって大きく影響を受けています。書道の道具には、墨、筆、紙、さらには硯などが含まれます。これらの道具は、書道の技術や表現スタイルを支えるだけでなく、書道という文化全体の歴史や価値観を映し出すものでもあります。本稿では、書道に使用される道具の歴史とその文化的意義について詳しく見ていきます。

1. 書道の基本概念

1.1 書道とは何か

書道とは、漢字やその書き方を通じて自己表現を行う芸術であり、中国の文化に深く根付いています。書道は単なる文字を記す行為にとどまらず、筆致や墨の使用、さらには紙の選び方に至るまで、多くの要素が絡み合う複雑なアートです。書道の本質は、個人の感情や思念を美しい形で具現化することにあります。

書道は「書は心を表す」と言われるように、書き手の内面的な世界を反映することが重要です。好きな言葉や詩を選び、それをどういう風に表現するかは、一人ひとりの個性が色濃く出る部分でもあります。書道を通じて、文字と共に自らの心情を共有することができるのです。

1.2 書道の歴史的背景

書道の起源は古代中国にさかのぼります。紀元前の殷周時代には、亀甲や青銅器に刻まれた文字があり、これが書道の始まりとされています。当初は実用的な目的で使われていた文字が、時間と共に美的要素を持ち始め、さまざまな書法が発展するようになりました。

書道の発展は、各時代の文化や哲学と密接に結びついています。唐代には、書道が芸術としての地位を確立し、多くの名筆が誕生しました。また、宋代には書道がより洗練され、流派も多様化していきました。書道が文化遺産として重視されるのは、まさにこのような歴史的背景によるものです。

1.3 書道の種類と流派

書道にはさまざまな種類と流派があります。例えば、楷書、行書、草書、隷書、そして篆書といった文字の書き方は、それぞれ異なる特徴を持ち、表現する内容や感情を変える役割を果たします。書道の流派も、代表的なものとして王羲之や蘭亭序の書が知られています。

これらの流派は、特定のスタイルや技術に基づいて育まれ、各流派が独自の発展を遂げました。例えば、楷書は整った形で読みやすさを重視し、草書は速さと流暢さを重視するなど、書かれる文字によって書道の表現は大きく異なります。各流派の特色を理解することは、書道を深く学ぶ上で不可欠です。

2. 書道の道具の概要

2.1 墨(ぼく)の種類と特徴

書道において、墨は最も重要な道具の一つです。墨には、墨条や墨汁などの種類があり、それぞれに特徴があります。一般的に使用されるのは、墨条で、これを硯で擦って墨を作ります。この過程で生まれる墨の濃淡が、文字の味わいや表現に大きな影響を与えます。

墨の種類によって、書き心地や発色も異なります。例えば、質の良い墨は滑らかな書き心地があり、色も深く、作品に深みを与えることができます。逆に、安価な墨は書きづらく、発色も薄くなりやすいです。このように、墨選びは書道において非常に重要です。

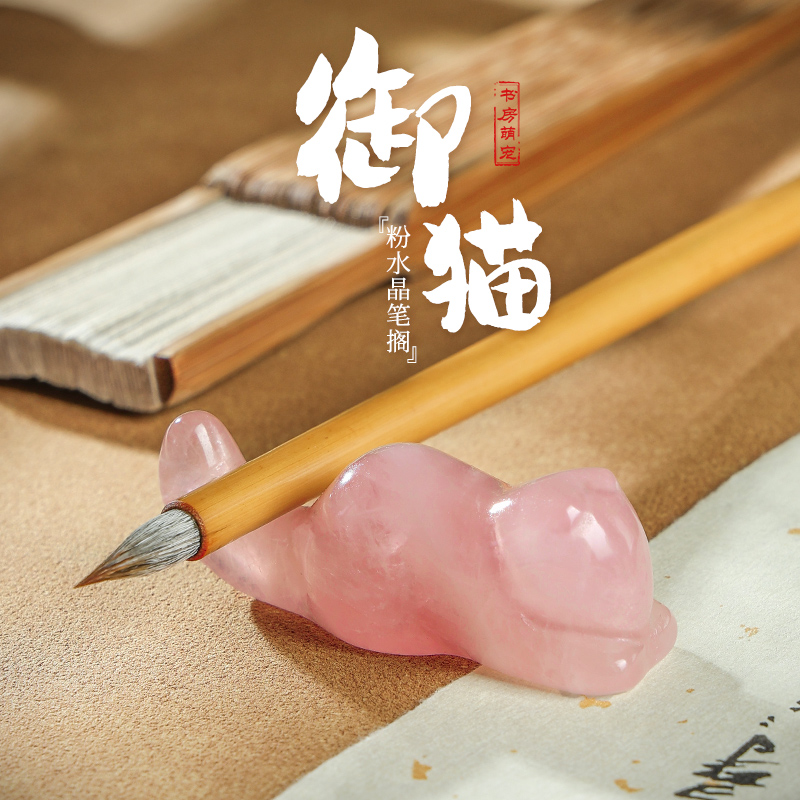

2.2 封筒(ふうとう)と筆の種類

筆にも様々な種類があります。一般的には、毛筆が主に使用されるが、筆の毛の素材や形状により、表現できる質感やスタイルが異なります。例えば、ウサギの毛で作られた筆は、柔らかく、細かい表現に向いていますが、硬い豚毛の筆は力強い線を引くのに適しています。

また、封筒も書道には欠かせない道具です。封筒は書道作品を収めるためのもので、特に贈り物として書道作品を渡す際に使われます。封筒のデザインや材質にこだわることで、書道作品の価値を高めることができます。このように、筆や封筒の選び方も、書道の作品に影響を与える要素となっているのです。

2.3 書道用紙の選び方

書道用紙には、「半紙」や「和紙」、「画仙紙」など多様な種類があります。それぞれの紙には特徴があり、例えば、画仙紙は水分をよく吸収し、墨のにじみを楽しむことができ、特に草書や行書に適しています。一方、半紙は手軽に使えて、練習用として人気があります。

書道用紙は、作品の仕上がりにも大きく関与します。たとえば、濃い墨を使った作品には、しっかりした質感の紙を選ぶことで、よりくっきりとした線が引けます。反対に、薄い紙を使うと、墨がにじみやすく、柔らかい印象を与えることができます。このように、書道用紙の選び方は個々の作品の特色を大きく左右する重要な要素なのです。

3. 書道における道具の歴史

3.1 古代中国の書道具の発展

古代中国では、文字を書くための道具は非常に限られていました。初期の道具としては、いわゆる「刀筆」があり、竹や木の枝を使って文字を刻む方法が主流でした。しかし、時間が経つにつれて、より洗練された書道具が発展しました。特に、墨の発明は書道の発展に大きく寄与しました。

漢代には、すでに墨が普及し、各地で質の高い墨が作られるようになりました。この時期の書道具としては、専用の硯や筆、そして紙が利用されており、それにより書き手は自在に表現をすることができました。墨の加工技術が向上したことで、書道の技術も飛躍的に進化しました。

3.2 書道具の進化と技術の変遷

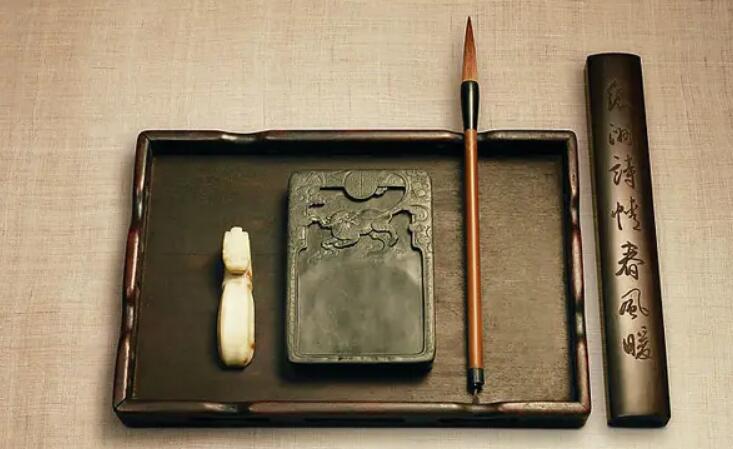

書道具は時代によって多くの変化を遂げてきました。特に魏晋南北朝時代から唐代にかけて、道具の質や技術が飛躍的に向上しました。さらに、唐代には「文房四宝」と呼ばれる書道具の四大要素(墨、筆、硯、紙)が一般的に普及し、書道文化の礎となりました。

それにより、書道は一つの芸術形式として広く認識されるようになりました。この時期にあたる名筆たちは、その道具を駆使して、独自のスタイルを確立しました。例えば、王羲之の「蘭亭序」は、その技術的優れた特徴と道具を反映した作品として、高く評価されています。

3.3 名筆と書道具の関係

歴史を通じて、多くの書道家がその名を遺していますが、彼らの作品には必ず道具の存在が影響しています。筆や墨、紙の特性を理解し、それを活かすことで、優れた作品が生まれるのです。書道家は、常に自分に合った道具を選び、時には自ら道具を工夫することで、作品に魂を吹き込んでいます。

例えば、明代の文人たちは、独自の墨や筆を工夫し、それぞれのスタイルに合った書道表現を探求しました。その結果、名作が生まれるきっかけとなったのです。このように、名筆と書道具の関係は密接であり、道具の進化は書道そのものの発展と切り離せないものとなっています。

4. 書道道具の文化的意義

4.1 道具と芸術表現の関係

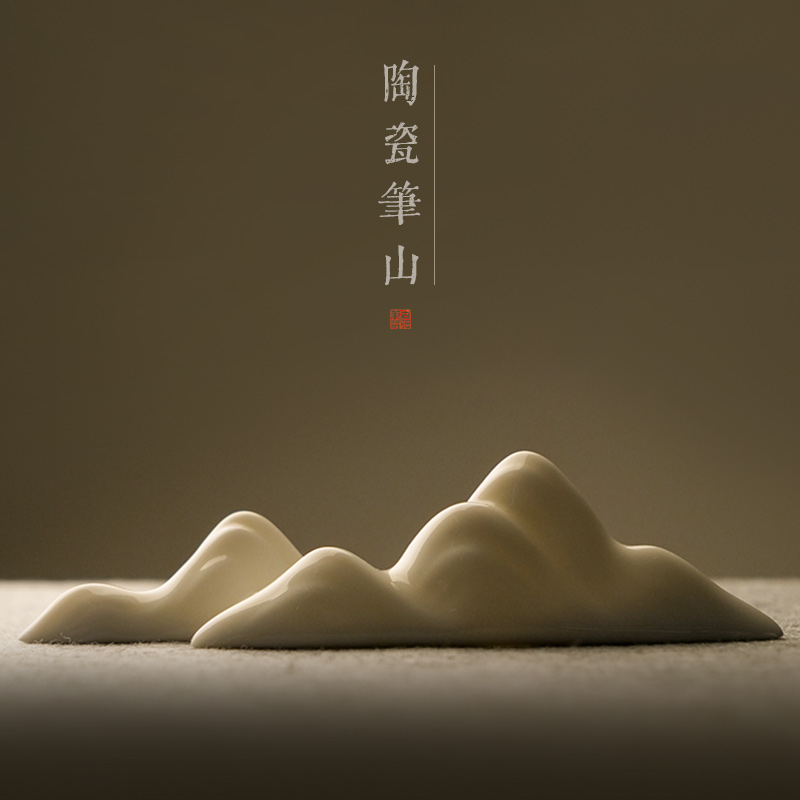

書道における道具は、単なる作業のための道具にとどまらず、芸術表現そのものを形作る重要な要素です。道具の使用によって、書き手はさまざまな感情やスタイルを表現することが可能になります。例えば、柔らかい筆を使えば、優しいラインを引くことができ、逆に硬い筆を用いれば力強い筆致が得られます。

また、参画する素材や質感によって、作品に込められるメッセージも変わります。そのため、書道における道具は、ただの手段ではなく、創造的なパートナーとしての役割を果たします。書道を学ぶ過程で、道具に対する理解を深めることが、作品のクオリティ向上につながるのです。

4.2 書道の道具が持つ象徴

書道の道具は、文化的な象徴を持つこともあります。例えば、墨は「内面の深さ」を象徴し、筆は「選択と技術」を表現します。これらの道具は、単に物理的な道具にとどまらず、書道の背後にある思想や哲学を反映しているのです。

また、道具の選び方や扱い方には、文人としての誇りや価値観が表れます。道具を大切に扱うことは、書道家としての心構えを象徴するものであり、道具が持つ意味を理解することで、より深い作品を生み出すことが可能になります。

4.3 書道と精神性の結びつき

書道は、技術だけでなく深い精神性を伴っています。書道を行う中で、道具を使うこと自体が修行となり、心を落ち着けるための瞑想的な行為と見なされることがあります。このような精神的な結びつきは、特に筆を動かす行為の中で感じられます。

道具を用いる過程で、書き手は自らの内なる感情や考えを整理し、自己を見つめ直すことができます。そのため、書道は自身の精神的な成長を促す手段ともなります。このように、道具は書道の表現において、感情や精神性と密接に結びついているのです。

5. 現代における書道道具の役割

5.1 デジタル時代の書道

現代においては、デジタル技術の進展によって、書道の道具も変化しています。デジタルタブレットやソフトウェアが登場し、手書きの書道を模した表現が可能になりました。これからの書道家は、従来の道具に加えて、デジタル道具を駆使することで、新たなスタイルを確立する必要があります。

とはいえ伝統的な書道の重要性は色あせません。多くの書道愛好者が、伝統的な道具を使い続ける理由は、魂を込めた表現を重視しています。書道の技巧を究める際には、やはり実際の道具を使用することが、深い理解と感動を生むと言えるでしょう。

5.2 書道教育と道具の使用

近年、書道教育が注目を集めています。学校や教室での書道指導において、道具を適切に使用することが求められています。初心者には、まず基本的な道具の扱い方から教え、徐々に自分に合ったスタイルを見つけさせることが教育者の役割です。

教育の中で、道具を扱うことは、書道の理解を深めるだけでなく、集中力や忍耐力を育てる効果も持っています。道具がなければ、書道は成立しないため、道具の重要性を理解することが、能力向上の鍵ともなります。

5.3 書道愛好者による道具の工夫

書道愛好者たちは、常に道具の新しい使い方や工夫を模索しています。例えば、自分だけの筆を作りたいと考える書道家も多く、材料選びや技術の試行錯誤を重ねています。このような工夫は、書道の進化を支える一因であり、個々の作品のオリジナリティを引き出すことにもつながります。

また、書道道具の選び方には個々の趣味やスタイルが色濃く反映されており、作品ごとに道具を使い分けることで、表現の幅が広がります。書道を学ぶ意欲を持つ人々が多く、彼らの創意工夫によって新しい道具の使い方やスタイルが生まれているのです。

6. 書道道具の未来展望

6.1 伝統と現代の融合

書道道具の未来において、伝統と現代の融合が重要なテーマとなります。伝統的な技術を尊重しながらも、新しい技術やアイデアを取り入れることでさらなる発展が期待されます。デジタル書道や現代アートとのコラボレーションは、これからの書道の新しい方向性を示唆しています。

また、書道の国際的な普及も進んでおり、海外の書道愛好者にも伝統的な道具が注目されています。これにより、さまざまな文化と交わることで新しいスタイルが生まれる可能性が高まっています。書道が持つ普遍的な魅力が、伝統と現代の架け橋となることでしょう。

6.2 書道道具の持続可能性

環境問題への関心が高まる現代において、書道道具の持続可能性についても考慮する必要があります。製造過程での環境への影響や素材選びなど、持続可能な方法で書道具を製造することが求められています。一部の書道関連企業では、エコ素材を用いた道具の開発に取り組む動きも見られます。

また、地域の伝統工芸を生かした書道具の展開も興味深い課題です。地元の素材を活用した道具づくりは、地域の文化を尊重しながら書道の新たな価値を提案することができます。これらの取り組みは、未来の書道文化を持続可能にするための一助となるでしょう。

6.3 新しい書道コミュニティの形成

現代の書道道具の進化の中で、書道愛好者同士のコミュニティが新たな形で形成されています。オンラインプラットフォームが発展し、書道作品の共有や技術の交流が行われるようになりました。これにより、国内外の愛好者がつながり、新たな刺激を受け合うことができる環境が整っています。

また、ワークショップやイベントを通じて、書道技術を共有する機会が増えました。これにより、書道の楽しさや奥深さを理解できる人が増え、書道自体がより多様な楽しみ方を提供できるようになっています。これからの書道は、伝統を重んじつつも、多様性とクリエイティビティに富んだ新しいコミュニティが形成されていくことでしょう。

まとめ

書道における道具は、その歴史や文化的意義の中で重要な役割を果たしています。道具はただの手段ではなく、感情や思想を表現するためのパートナーでもあります。道具を通じて、書道の技術や精神性を深く理解することは、その魅力を知るための第一歩です。未来においても、書道道具の進化や新たな発見が続くことでしょう。書道を愛するすべての人にとって、それは生活の中で深い意味を持つアートとして、いつまでも根付いていくのです。