中国の文化は、その多様性と奥深さから世界中で高く評価されています。その中でも書道は特に重要な文化芸術の一環であり、単に文字を書く技術に留まらず、感情や思想を表現する手段としても機能しています。本記事では、書道の中でも特に楷書に焦点を当て、その起源、教学法、応用や実践について詳しく解説していきます。

書道の概要

書道の歴史

書道の歴史は数千年前に遡ります。古代中国では、文字は神聖なものとされ、壁画や甲骨文字など、様々な形で表現されていました。漢字の進化につれて、書の形式も次第に発展し、特に漢字が確立されたことで書道は一つの芸術として確立しました。歴代の王朝ごとに異なる書体が生まれ、書道が持つ文化的、歴史的な意味は時代を経て深まっていきました。

書道の歴史を語る上で、王羲之(おうぎし)や顔真卿(がんしんけい)といった偉大な書家たちが欠かせません。王羲之は「書聖」とも呼ばれ、その作品は今なお多くの人に影響を与えています。彼の作品『蘭亭序』は、特にその美しさと技術で知られ、書道の金字塔とされています。このように歴史的な背景を持つ書道は、単なる技術以上の存在感を持っています。

書道の意義

書道は、視覚芸術としての側面だけでなく、精神的な修養の手段としても重要です。書を書くことは、集中力や忍耐力を養うことにつながり、また心の安定をもたらすものでもあります。特に楷書はその美しさと整然さから、多くの人々に愛されています。楷書を書くことで、自己表現を促進し、心の平安を求めることができるという点が、書道の大きな意義と言えるでしょう。

また、書道は中国の儒教や道教とも深く結びついており、哲学的な教えが反映されています。例えば、孔子の教えに基づいた倫理観や道徳観は、書道を通じても学ぶことができます。このように、書道は文化や哲学とも結びつきながら、深い意味を持つだけでなく、教育や社会的な交流の手段ともなっています。

書道の基本技法

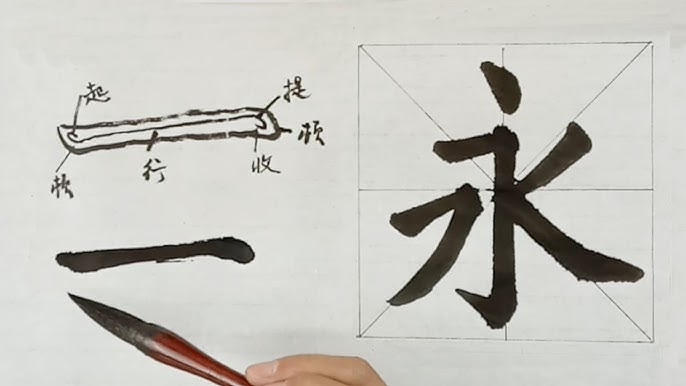

書道の書き方には、基本的な技法がいくつか存在します。まずは「筆の持ち方」です。しっかりとした持ち方は、良い字を書くための第一歩です。次に「墨の作り方」も重要です。墨をすり具合や濃さによって、表現の幅が大きく変わるため、これも覚えておく必要があります。最後に「紙の選び方」も考慮に入れるべきです。和紙や漢詩用紙など、使う紙によっても印象が異なります。

また、書道には特定の技術や流派も存在します。例えば、楷書には「横画」と「縦画」の基本があり、それぞれの筆運びや力の入れ方が異なります。これらの基本を習得することが、将来的にさらに複雑な書体やスタイルを練習する際の助けとなります。

書道の書体の種類

楷書の特徴

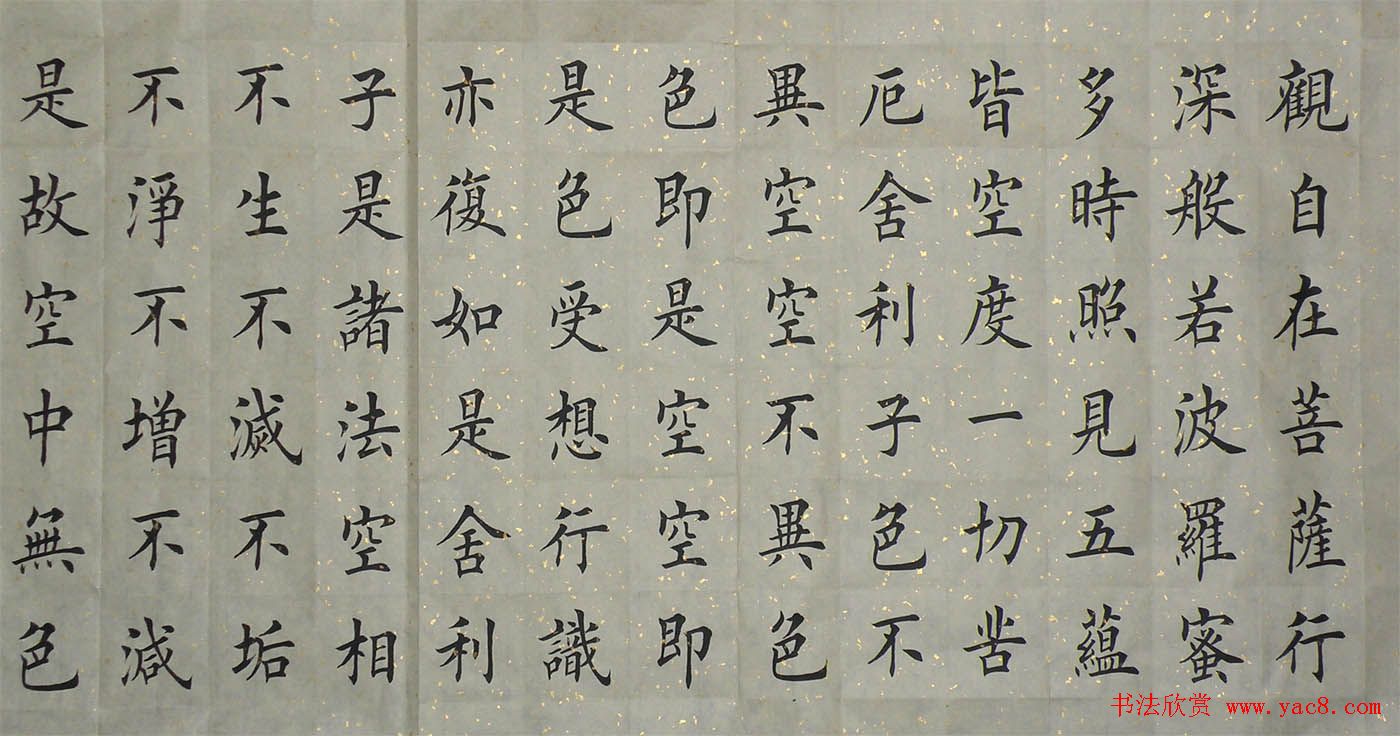

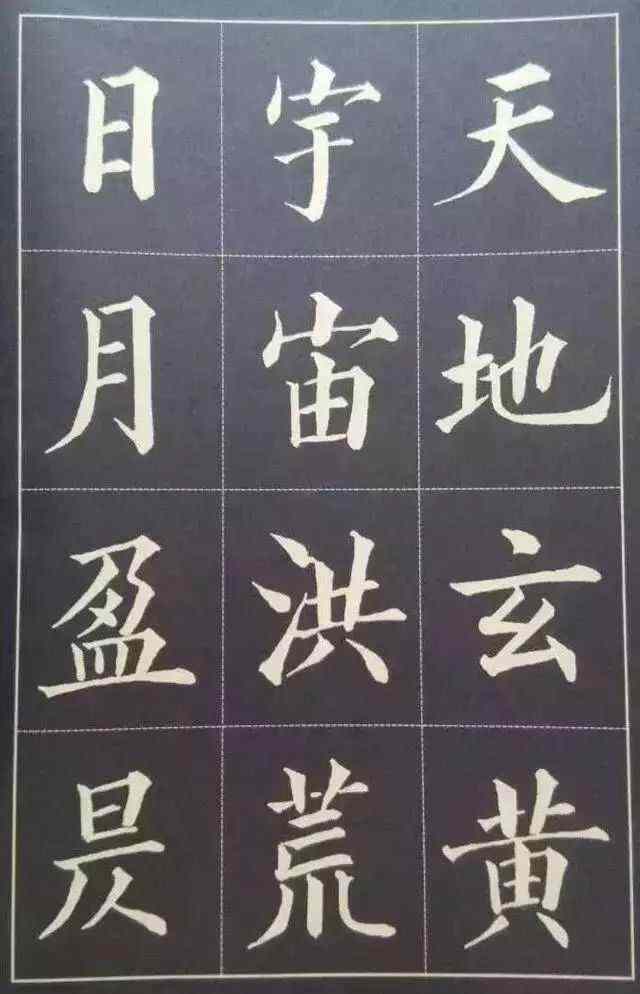

楷書は、書道の中で「基本の書体」として位置づけられています。その美しい形は、一文字一文字が明瞭に読み取れるため、文字としての機能を十分に果たしています。楷書の特徴には、横画と縦画のバランスが取れていること、筆圧の強弱がはっきりしていることなどが挙げられます。

楷書は一般的に、縦と横の線がはっきりと区別されているため、小さいサイズの文字でも視認性が高いです。これは、書道初心者が楷書から学ぶことが多い理由でもあります。また、楷書は文末に用いられることが多く、正式な文書や手紙などで広く使用されます。こうした使用頻度により、楷書は最も親しみやすい書体として、多くの人に愛されています。

行書について

行書は、楷書の流れるような派生形態として位置づけられます。その特徴は、筆運びが滑らかで、直線よりも曲線が多く見られる点です。行書は、迅速に書かれることから「速書」とも呼ばれ、日常的なメモや手紙に用いられることが多いです。楷書に比べて効果的に感情や情熱を表現することができ、書道家たちの個性が色濃く出るスタイルでもあります。

行書の例としては、近代の書道家や詩人による詩の証文などがあります。これらは個性的なスタイルが強調されているため、見る者に強い印象を与えます。また、行書は多くの場合、楷書よりも自由な形をしているため、書く人の心情をより直接的に反映することが可能です。

草書の魅力

草書は、書道の中で最も自由なスタイルとされ、そのために多くの書道家が挑戦する書体でもあります。草書は、文字の形を崩して短縮し、流れるような美しさを追求しています。特に、情感に富んだ詩を表現するのに適しており、古典文学の中に頻繁に使われています。

草書は、その自由な形状から時には認識しづらいこともありますが、その独自の美しさは他にはない魅力です。歴史的には、草書を得意とした書道家たちは多く、特に王羲之の草書は今なお高く評価されています。このように、草書は書道の多様性を象徴するものの一つです。

書道の楷書

楷書の起源

楷書の起源は、漢代にさかのぼります。当初の楷書は、隷書から発展した形とされています。隷書は、文字を簡略化したことでスピードが重視されていたため、かえって楷書では文字の形を整えることに重きを置く必要がありました。そのため、楷書は整然とした美しさを追求した結果、個々の文字がより明確に、かつ読者に親しみやすくなりました。

また、歴史的には、楷書は唐代に最も発展しました。この時期、特に顔真卿や柳公権(りゅうこうけん)といった偉大な書道家によって、その美しさが極まったとも言われています。これにより、楷書が現代に至るまで多くの人々に受け入れられる基盤が築かれました。

楷書の教学法

楷書の教学法は、初心者にとって非常に重要です。多くの書道教室では、楷書を最初に教えることが一般的ですが、これはその基本的な技術が、他の書体へと続くステップとなるからです。楷書を学ぶ際には、まず正しい持ち方と筆の使い方を習得することが重要です。

次に、楷書の基本的なストロークを練習します。「横画」、「縦画」、「点画」、「撇(ひょう)」、「捺(なつ)」といった基本的な筆使いは、それぞれの字において重要な役割を果たします。これを繰り返し練習することで、徐々に流れるような字が書けるようになっていきます。

また、特に重要なのは、作品を心を込めて書くことです。手の動きを意識し、精神を集中させることで、書道はただの技術ではなく心の表現へと変化します。このようにして、楷書は自己表現の手段としても機能するのです。

楷書の応用と実践

楷書は、日常生活のさまざまな場面で使われています。公式文書、手紙、さらには名刺や看板に至るまで、その清楚で整然とした印象は、多くのシーンで求められます。また、楷書は美術作品としても広く認知され、展覧会やコンペティションでの出品作としても良く選ばれます。

書道の実践において、特に楷書は書家の個性を引き出す方法にもなります。技術が成熟するにつれて、個々のスタイルが見え始めるため、同じ文字を使っても一人ひとりが異なる印象を与えることができるのです。筆圧や速度、さらには呼吸に至るまで、すべてが書の表現に影響を与えます。

また、楷書の書き方を学ぶことは、他の書体やアートに応用するための基盤を築くことにもなります。例えば、行書や草書を習う際にも、楷書での習得が書道家にとって非常に役立つということが多いです。このように、楷書は書道全体の学びの中心的な役割を果たしています。

書道の文化的影響

書道と中国の哲学

書道は、中国の哲学と深い結びつきがあります。特に、儒教や道教といった思想が、書道の精神的な基盤を支えています。儒教の教えでは、書道は内面の修養と結びつけられ、心を整える手段として認識されています。

また、書道を通じて表現される美や調和は、道教における自然との調和の理念とも通じています。書道家たちは、その筆を通じて、自らの内なる感情を解き放ち、宇宙の調和と一体化しようとします。このように、書道は単なる技術の集積ではなく、実際には深淵な哲学的背景を有しています。

書道と日本文化のつながり

日本においても、書道は長い歴史を持ち、多くの影響を与えてきました。平安時代に中国文化が流入したことで、日本の書道も発展し、特に「漢字」の取り入れにより独自のスタイルが生まれました。日本の書道家たちは、中国の書道に敬意を表しながらも、自らの感性に基づく表現を模索し続けてきました。

草仏(草書仏)や漢字数寄など、日本独自の書道様式も発展し、書道は日本美術の一端を形成しています。また、現代においても、日本の書道は国際的な藝術形態として評価されており、多くの書道展やワークショップが開催され、書道の魅力が広がっています。

書道の現代的な役割

近年、書道は多くの人々によって再評価されています。特にストレス社会において、書道は心の安らぎやリラックスを求める手段として人気があります。書道教室やワークショップが開催され、若者から高齢者まで、幅広い世代が参加しています。

また、デジタル化が進む中で、書道は手書きの魅力を再認識させる役割を果たしています。スマートフォンやタブレットでのデジタル書道など、現代の技術と融合した新たなスタイルが生まれています。このように、書道は過去から現在、未来へとその役割を進化させ続けています。

書道の未来

書道の継承と発展

書道の世界は、伝統を守りながらも常に進化しています。若い世代が書道に触れる機会を増やすため、学校教育や地域の文化活動において書道が取り入れられています。これにより、次世代の書道家が育成され、伝統技術が継承されると同時に、書道の創造性がさらに拡大していくことが期待されています。

また、国際交流を通じて書道が海外に広がるなかで、多くの国で書道教室やイベントが開催され、異文化交流の一環として書道が活用されています。このことは、書道に新たな風を吹き込み、今後も発展していくことが期待されます。

デジタル時代における書道

デジタル時代の到来は、書道の見方を大きく変えました。デジタル技術を活用した書道アプリやオンライン教室が増え、場所や時間を問わず気軽に書道を学ぶことができるようになっています。これにより、多くの人々が書道を体験する機会を得られ、書道の魅力を再発見することが可能になりました。

また、アートとしての書道は、デジタルアートやビジュアルアートと融合し、現代アートの一形態としても認知されるようになっています。このようなトレンドは、書道を新たな角度から理解し、アプローチする手助けとなり、さらなる発展の 가능性を広げています。

書道教育の展望

書道教育の未来は、技術だけでなく、感性や表現力の育成にも重きを置く必要があります。書道の教育は、単なる技術の習得にとどまらず、精神性や創造性を磨くための場として機能すべきです。書道教室では、技術の指導に加え、作品の背景にある歴史や文化についての教育も行われ始めています。

また、国際的な書道大会や交流イベントが増えることで、異文化理解を深める機会が拡大し、書道を通じた国際的な交流が進むことが期待されます。このような取り組みを通じて、書道の未来はますます魅力的で多様なものになっていくでしょう。

終わりに

書道は、中国文化における欠かせない要素であり、特に楷書はその基本として広く知られています。歴史的背景、精神的な意義、技法といった要素が組み合わさって形成されたこの言語芸術は、過去から未来へと受け継がれています。デジタル化が進む現代においても、書道は新たな挑戦を受け入れ、進化し続けることでしょう。書道の世界は、驚くほどの深さと魅力を持っており、これからも多くの人々に感動を与え続けるはずです。