武道は、中国文化の重要な一部であり、何世代にもわたって受け継がれてきました。武道の歴史、基本思想、名言、そして現代社会における意義について深く掘り下げることで、私たちは武道が持つ真の価値を理解することができます。中国の武道には、ただの戦闘技術としての側面だけでなく、哲学的な背景や精神的な教えも含まれています。これらの要素は、お互いに密接に関係し合い、武道を通じて得られる教訓や思想を形成します。この記事では、武道に関連する名言とその歴史的文脈を通じて、武道の魅力とその意義について考察します。

1. 武道の歴史

1.1 中国の武道の起源

中国の武道は、紀元前の古代から始まったとされます。最初は、戦争や狩猟の際に必要な戦闘技術として発展しました。古代中国では、様々な武器や戦術が生まれ、武士たちがその技術を競い合っていました。特に、春秋戦国時代においては、多くの武道流派が誕生しました。この時期、武道は単なる技術だけでなく、戦士の精神性や道徳が重要視されるようになりました。

武道の起源において注目すべきは、戦士の道徳観や志を育む役割です。儒教の影響を受けた武道家たちは、倫理的な行動や社会に対する責任を重視しました。この時代の武道は、戦闘だけでなく、文化や礼儀を尊重するための手段ともなりました。武道を通じて、戦士たちが自己を高めるための手法として機能したのです。

1.2 武道の発展と変遷

時代が進むにつれて、中国の武道は多様な流派に分かれ、各地域や文化の影響を受けました。隋朝や唐朝の時代には、武道は宮廷での武芸や武士道として発展し、さらに多くの人々に広まりました。宋朝の時代になると、武道は庶民にも浸透し、さまざまな形式が誕生しました。

武道の発展は、常に社会情勢や政治的背景とも密接に関連しています。戦乱の時代には、戦士たちは戦い方や戦略を進化させ、一方で平和な時代には、武道は心の修行や身体の鍛練を重視する方向に移行しました。このように、武道は常に時代の流れに応じて変遷し、発展してきました。

1.3 武道の流派の多様性

中国の武道は、太極拳、功夫、少林拳など、多くの流派に分かれています。それぞれの流派には、固有の技術や哲学があります。例えば、太極拳は、流れるような動きとゆったりとした呼吸法が特徴で、心身の調和を図ることに重きを置いています。一方で、少林拳は、特に身体能力を重視し、力強い動きや素早い技術を追求します。

多様な流派は、地域や文化、時代背景の影響を受けており、各流派の存在はその地域の歴史や環境を反映しています。一つの流派の背後には、多くの教えや哲学があり、武道の技術を学ぶ際には、それらの要素を学ぶことも重要です。流派の多様性は、武道がますます深い意味を持つ素地となっています。

2. 武道の基本思想

2.1 和の精神

武道における「和の精神」は、調和や共生を重視する考え方です。武道の練習は、技術の向上だけでなく、心の成長も促進します。武道家は、身体的な競争を超えて、他者と協力し合い、尊重することの重要性を実感します。この考え方は、日本の武道でも見られる「礼に始まり礼に終わる」という精神に通じるものがあります。

和の精神は、武道の実践において非常に重要です。武道家同士が互いにリスペクトし合い、協力の中で自己を高めていくことが求められます。これにより、武道の技術だけでなく、人間性も育まれるのです。

2.2 精神と身体の統合

武道は、身体的な技術だけでなく、精神的なトレーニングも伴います。武道の練習を通じて、身体と精神の統合を図り、自己を深く見つめ直す機会が提供されます。武道家は、集中力や忍耐力を養うことで、困難な状況に対しても冷静に対処する力を身につけます。

たとえば、太極拳では、ゆっくりとした動きが要求され、そのプロセスにおいて心を静め、身体の感覚を研ぎ澄ますことが重要です。このように、精神と身体の調和を重視することによって、武道家は心身共に強くなるのです。

2.3 武道における倫理観

武道には、行動や思考に関する倫理的な規範が存在します。これらの倫理観は、先人たちの教えや名言に反映されており、武道を学ぶ者にとっての指針となります。武道家は、競争心や勝利への執着を超えて、より高い精神的な目標を持つことが求められます。

中国の武道では、「武道を学ぶ者は、力だけでなく仁や義をも持たなければならない」という教えがあります。これにより、武道は単なる戦いの技術に留まらず、自己の内面的な成長や社会への貢献をも重視する道として認識されます。

3. 武道に関する名言

3.1 名言の意義

武道に関連する名言は、その深遠な教えや価値観を簡潔に表現したもので、多くの武道家にとって指針となるものです。名言は、時に瞬時の決断を下す際や、自己を鼓舞するための力強い言葉として機能します。こうした言葉は、技術の習得だけでなく、精神的な成長を助ける役割を果たします。

名言は、代々伝承されることで、その意義がこれまでなかった新たな解釈を生み出すこともあります。例えば、武道の巨匠が残した「勝つことが目的ではなく、成長することが重要である」という言葉は、時代を超えて多くの武道家の共感を呼び起こしています。このように、名言は武道を学ぶ者たちに深いインスピレーションを与えます。

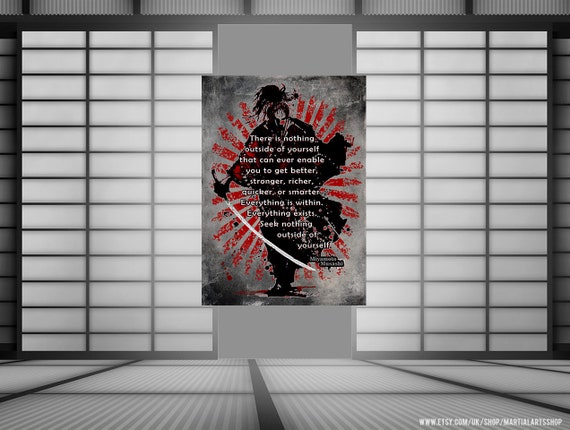

3.2 有名な武道家の名言

多くの武道家が残した名言は、その生涯や武道観を反映しています。例えば、少林寺の開祖である達磨大師は、「心を空にし、無心で受け入れることが武道を極める秘訣である」と教えています。彼の教えは、心のあり方が技術の習得にどれほど重要であるかを示しています。

また、太極拳の創始者である陳長興も名言を残しており、「動いているときには静かであり、静かであるときには動きがあることが真の達人である」という言葉は、内面的な調和を求める武道の精神を表現しています。このような名言は、技術の深化に欠かせない思想を提供します。

3.3 名言の解釈と教訓

武道の名言は、単にそのまま考えるだけではなく、実践を通じて深い意味を見出すことが重要です。それぞれの名言は、武道を学ぶ者が直面する困難や変化を乗り越えるための指南として機能します。たとえば、「逆境を乗り越えることで、本当の自分を見つける」という教えは、非常に多くの武道家が実践を通じて体感していることでもあります。

名言の解釈は各々の経験や文脈によって異なり、新たな視点をもたらすことがあります。武道における名言を心に留めることで、試練に直面している際に道しるべとして活用できます。名言は、武道の背後にある哲学や情熱を再確認させ、自身をより高めるきっかけを与えてくれるのです。

4. 武道の名言と実践

4.1 名言が武道に与える影響

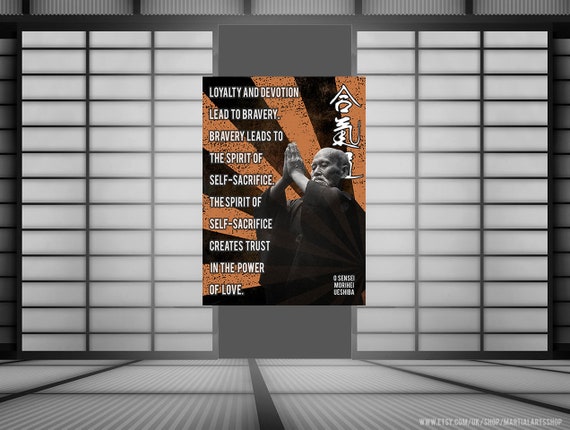

武道の名言は、単なるスローガンではなく、実際の練習や試合において大きな影響を与えるものです。例えば、大きな試合を控えた武道家が特定の名言を思い出すことで、自信を持つことができ、リラックスすることができるケースが多く見られます。名言は、練習のモチベーションを高めたり、困難な状況での冷静な判断を促したりする効果があります。

また、名言によって自分自身の成長を改めて意識させることができます。「毎日の練習が未来を築く」といった教えは、毎日続けることの重要性を理解させる手助けとなります。武道を続ける過程の中で、名言はさらなる向上心を持つための原動力となるのです。

4.2 名言を活かす方法

名言を実際に活かす方法として、武道の練習前や大事な試合前に、その名言を声に出して読むことが効果的です。また、名言を記したメモを手元に置くことで、緊張した瞬間や挫折を感じたときに励ましの言葉を目にすることができます。このように、名言を日常生活に取り入れることで、心の支えにすることができます。

さらに、練習後には、自らの体験を語り合う場を設けることも一つの方法です。他の武道家と共に名言に対する解釈や感じたことを話すことで、より深い理解が得られ、共感を得ることで結束感を強めます。このようなコミュニケーションによって、名言が持つ意味をさらに深めることができるのです。

4.3 実践の中での名言の重要性

武道の練習を通じて、名言を実践に活かすことができれば、その意義は一層深まります。例えば、苦しい練習や試合の最中に名言を思い出すことで、心を落ち着け、ポジティブな影響を与えることができます。これにより、冷静さを保ちながら自分の力を最大限に発揮する助けとなります。

名言の教えに従い、自己を高めることができれば、武道の道は単なる技術の習得を超え、人生そのものに与える影響が大きくなります。名言は、自己と向き合い、自分の限界を越えるための助けとなるのです。実践を通じて名言が心に浸透し、その価値を実感することが、武道家としての成長を促します。

5. 武道の名言と現代社会

5.1 現代における武道の意義

現代社会において、武道は以前にも増して注目を集めています。人々はストレスや不安を抱える中で、武道を通じて心の平穏を見つけることを求めています。武道の練習は、身体を鍛えるだけでなく、精神的な安定をもたらすため、マインドフルネスやメンタルヘルスの一環としても評価されています。

さらに、武道は身体能力向上だけでなく、自己防衛の技術を学ぶためにも重要です。現代社会では、安全への意識が高まっており、武道は危機に対する予防策として多くの人々に受け入れられています。このように、武道は現代人にとって多様な側面を持つ教えとなるのです。

5.2 名言の未来への影響

武道における名言は、時代が変わってもその価値を失うことはありません。名言は歴史的な文脈を持ちながらも、現代に生きる私たちに新たな気づきを与えてくれます。例えば、「行動は言葉よりも強い」という教えは、企業のリーダーシップやチームワークにおいても通用します。このように、武道の名言は日常生活やビジネスの場面でも適用できる普遍的な価値を持っています。

名言は、若い世代に向けても多くの教訓を提供します。学生や若者が武道を通じて学ぶ姿勢や倫理観は、将来の社会において重要な価値となるでしょう。名言を受け継ぐことで、未来の世代もその知恵を活かすことができるのです。

5.3 武道を通じた文化の継承

武道は、単なる技術の体系ではなく、中国の文化や思想を深く体現したものです。そのため、武道を学ぶことは文化の継承にもつながります。武道の名言には、古代の先人たちの知恵や教訓が込められており、それを学ぶことが文化としてのアイデンティティを意識する助けとなります。

また、国際的に武道の普及が進む中、多様な文化的背景を持つ人々が武道を学び、交流することで相互理解が深まります。このように、武道は国境を越えて人々を結び、文化の架け橋としての役割を果たすことができます。

終わりに

この記事では、中国の武道における名言とその歴史的文脈について詳しく掘り下げてきました。武道はただの戦いの技術ではなく、精神性や倫理観を養うための道でもあることを理解できたのではないでしょうか。名言は、武道を学ぶ者にとっての指針となり、心の支えとして機能する重要な要素です。

武道を通じて培われる教訓は、個人の成長だけでなく、社会全体にも良い影響を与えます。現代においてもその価値は衰えず、多くの人々が武道を学ぶことで健全な心と身体を手に入れています。名言を通じて示された道を歩むことで、私たちもまた、武道の持つ深い意義を再認識し、より豊かな人生を築いていくことができるでしょう。