中国文化における武道は、単なる戦闘技術にとどまらず、深い哲学や精神性を伴っています。武道に関する名言は、その思想や実践を理解するための重要な手がかりとなります。本記事では、中国の武道における名言とその実践との関係について詳しく見ていきます。名言の背後にある意味、実践を通じた名言の理解、そして現代における武道の役割も探ります。

1. 武道の定義と歴史

1.1 武道の起源

武道は、中国古代に遡ることができ、その起源は数千年前にさかのぼります。史書によれば、武道の基礎は、戦争と狩猟に関連した技術として発展しました。古代の武士たちは、戦場での生存や敵を打ち負かすために、さまざまな技術を磨く必要がありました。これが後の武道の形を作り上げたのです。

また、武道は単に戦うための技術だけでなく、自己防衛や身体を鍛える手段ともなりました。特に、道教や仏教の影響を受け、武道は精神的な鍛錬や自己修養と深く結びつくようになりました。この背景により、武道は単なるスポーツや戦闘技術の枠を超えた、哲学的な側面を持つこととなったのです。

1.2 中国の武道の種類

中国の武道には、太極拳、少林拳、 Wing Chun(詠春拳)など、さまざまな種類があります。太極拳は、特に自己の心と体の調和を重視し、緩やかな動作が特徴です。一方、少林拳は、修行寺で古くから伝承されてきたもので、技術の多様性と体力を重視します。これらの武道は、それぞれ異なる哲学的背景を持ち、名言にもその影響が色濃く表れています。

武道の種類によって、使われる技術や流派が異なるため、名言も多様性に富んでいます。たとえば、太極拳の名言には、「動と静が共にある」など、内面を重視するものが多いです。これに対し、少林拳の名言は、より力強さや攻撃性を強調したものが多いです。これらの名言は、武道の特性を反映し、それぞれの流派の実践を豊かにしています。

1.3 武道の歴史的発展

中国の武道は、時代を経るごとにその形を変えてきました。特に、明代や清代には、武道が武士階級や一般市民にも広まり、さまざまな流派が生まれました。この時期、武道は戦闘技術だけでなく、健康増進や自己修養の方法としても大いに注目されるようになりました。

また、近代以降、中国は社会的、政治的な変革を迎え、武道も新たな時代に適応しました。20世紀初頭には、伝統的な武道が民族主義と結びつき、国の文化遺産として再評価されました。この過程で、多くの名言も生まれ、武道の意義が現代にも引き継がれています。

歴史の中で生まれた多くの名言は、しばしばその時代の社会背景や哲学を反映しています。そのため、武道についての理解を深めるためには、名言とその背景を考えることが不可欠です。

2. 武道の名言の重要性

2.1 名言の役割

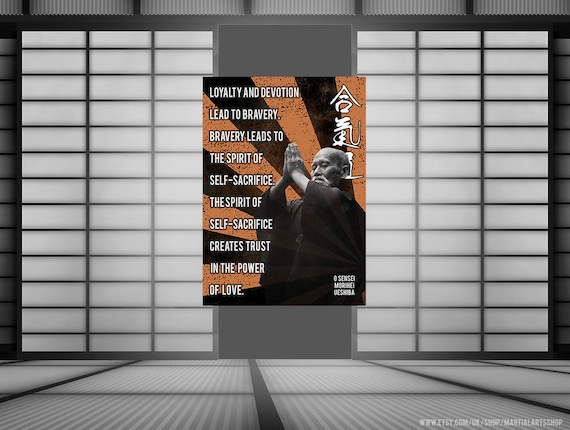

武道における名言は、単なる言葉ではなく、深い洞察や教訓を含んでいます。そのため、武道を学ぶ者にとって、名言は指針となり、実践を通じて理解を深めるための貴重な素材となります。名言は、特定の状況における思考や行動の指標を提供し、心構えを整える助けとなります。

名言は時に、その背後にある哲学や価値観を示すものでもあります。たとえば、「勝つことが全てではない」という名言は、正しい心構えや自己改善を重視する姿勢を示しています。このように、名言は学びの道を示し、持続的な成長を促します。

2.2 有名な武道家の名言

数多くの武道家が名言を残しており、その中には非常に有名な言葉もあります。例えば、武道の父とも称される伝説の武道家、莊子(そうこ)は、「道を求むる者は、これを学びて知る」という言葉を残しています。この言葉は、学びのプロセスそのものの重要性を強調しています。

また、近代の武道家である葉問(イエ・ウン)には、「スピードが全てではない。正確さ、バランスが必要だ」という名言があります。この言葉は、武道の技術面だけでなく、精神的な側面をも考慮することを促しています。彼の名言は、現代の武道実践者にも強い影響を与え続けています。

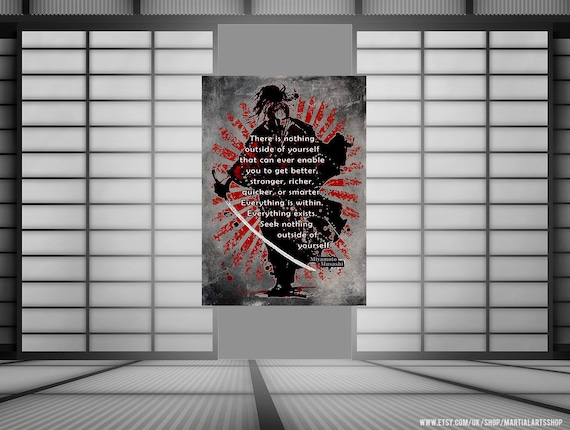

2.3 名言の哲学的背景

武道の名言は、単なる技術的なアドバイスを超え、多くの場合、深い哲学的背景を持っています。多くの名言が、道教や仏教の影響を受けているため、その中には「無為自然」や「内観」などの思想が反映されています。たとえば、「攻めずして勝つ」という名言は、力に頼らず、戦略や冷静な判断を重視する考え方を示しています。

また、これらの名言は、武道を通じての人生観や人間関係についても示唆しています。武道の修行において、他者との関係を大切にすることや、謙虚な心を持つことが強調されます。名言を理解することで、武道の実践者はより深い自己理解と成長を遂げることができるのです。

3. 名言と実践の関係

3.1 名言が実践に与える影響

武道における名言は、実践に直接的な影響を与えます。たとえば、「心を整え、動作に集中せよ」という名言は、練習時には心の状態が成果に大きく影響することを教えています。このように、名言は精神面の整え方を指導し、実践をより効果的にするための道具となります。

名言に込められたメッセージは、実践者が日々のトレーニングに臨む姿勢を決定付けます。潜在意識に刻まれた良い言葉は、練習が持つ心理的な価値を高め、困難な状況でも冷静さを保つ助けになります。このように、名言は実践だけでなく、精神的な支えとして重要な役割を果たします。

3.2 実践を通じての名言の理解

名言をただの言葉として受け取るだけではなく、実践を通じて体験することでその深い意味を理解することができます。武道の訓練では、身体的な練習だけでなく、名言に基づいた心の取り組みも重要です。技術を体得する中で、名言の教えが日常生活の中や実践そのものにどのように現れるかを実感することができます。

たとえば、「動と静の調和」という名言は、太極拳の稽古を通じて、具体的にどのように実践されるのか学ぶことができます。この名言を理解することで、呼吸法や動作の緩急を自然に感じ取り、自身の成長に役立てることが可能となります。このように、実践を通じて名言の理解が深まることで、武道家としての成長が促されるのです。

3.3 名言が精神面に与える効果

武道において得られる名言は、実践者の精神面にも多大な影響を与えます。武道の修行を通じて、名言が心の成長を助け、自信や集中力を培う要因となるのです。たとえば、「困難に立ち向かう勇気を持て」という言葉は、試練を乗り越える際の心の支えとなり、勇気を与えてくれます。

さらに、名言には「他者への感謝」や「謙虚さ」といった価値観も含まれています。武道の修行を続ける中で、これらの名言を日々の行動や思考に生かすことで、道徳的な心の成長が促進されます。このような心の姿勢は、武道の実践だけでなく、日常生活にも良い影響を与えるでしょう。

4. 武道における修行の意義

4.1 精神的成長

武道の修行は、肉体鍛錬だけでなく、精神的な成長にも寄与します。長期間の訓練を通じて、自己を見つめ直し、内面的な対話を深めることが必要不可欠です。たとえば、困難な技を習得する過程は、自己の限界に挑むものであり、それ自体が精神的な成長を促す体験となります。このような過程を経て、強い精神性が育まれます。

武道の修行を通じて掴むことのできる自己理解は、自己肯定感や自己規律を高める助けにもなります。挑戦を乗り越える過程で得た成果は、自信に変わり、さらに次のステップへと進む原動力となります。この精神的な成長は、武道の実践者にとって非常に貴重な財産となることでしょう。

4.2 身体的な鍛錬

武道の修行は、身体的な鍛錬を通じて、強い体を作り上げます。練習の中で、柔軟性や持久力、バランス感覚などが自然と向上し、これにより健全な体が養われます。さらに、武道の動作は全身を使うため、筋力や反射神経も鍛えられます。

また、身体的鍛錬は、日常生活においても良い影響を及ぼします。体力が向上することで、疲れにくくなり、活力のある生活が実現されます。武道を通じて確立された身体的な基盤は、人生の各フェーズにおいて重要です。

4.3 社会的な価値観の形成

武道の修行は、個人の成長だけでなく、社会に対する価値観にも影響を与えます。武道の精神には、誠実さや他者への尊重が根底にあり、修行を重ねることでそれが自分自身の行動に反映されます。仲間との協力や支え合いの大切さを学び、これを価値として認識することです。

また、武道は礼儀やマナーを重視するため、社会において必要とされるコミュニケーション能力の向上も期待できます。武道を通じて形成される価値観は、将来の人間関係や社会生活において大きな役割を果たすのです。

5. 現代における武道の実践と名言の活用

5.1 武道の現代的な意義

現代社会においても、武道の重要性は変わりません。多忙な生活の中で自己を見つめ直し、身体と精神の調和を保つための手段として、多くの人々が武道を選んでいます。また、武道は健康維持やストレス解消の方法としても広く認識されています。

特に、心の安定やリラクゼーションを求める人には、武道が提供する動と静の調和が効果的です。不安定な社会情勢の中で、武道は安定した心を育む手段として再評価されています。武道を通じて得られる名言や教訓は、現代のあらゆる挑戦に対処するための大きな支えになります。

5.2 名言を活かしたトレーニング方法

現代の武道トレーニングにおいては、名言を意識した指導が行われています。たとえば、「心を静め、体を感じる」という名言をトレーニングの基盤にすることで、参加者はただ技術を習得するだけでなく、自分自身を見つめ直すことや心の成長を促すように、指導が行われます。

ワークショップやセミナーでは、様々な名言を通じて参加者の気付きを促し、自己実現を支援する取り組みが見られます。このような活動は、単なる身体の技術向上だけでなく、精神的な成長をも促進するものとなっています。

5.3 武道とビジネスにおける名言の応用

近年では、武道の名言がビジネスシーンでも活用されています。武道の精神や名言は、ビジネスの競争やチームワークにも応用することができます。例えば、「協力は勝利をもたらす」という名言は、チームメンバーとの連携やコラボレーションの重要性を強調しています。

また、ストレス管理やリーダーシップにも武道の教えが生かされています。自身の心を整え、冷静に判断できる力は、ビジネスにおいても非常に有用です。このように、武道の名言は、現代のさまざまな場面で精神的な指針となり、より良い結果を導く助けとなっています。

終わりに

この記事では、中国の武道における名言とその実践の関係について、細かく探ってきました。武道は技術の向上だけでなく、精神の成長や社会的な価値観の形成においても大きな意味を持っています。名言はその背後に豊かな哲学があり、それを理解することで武道を学ぶ意義が深まります。現代においても、武道は心の支えや自己成長の手段として、多くの人々に受け入れられ続けています。武道を通じて得られる教訓は、私たちの日常生活にも大いに役立つものとなるでしょう。武道の修行を続ける中で、名言を通じた学びを大切にし、自己成長に繋げていきましょう。