書道と絵画の融合作品の事例は、中国の伝統文化の中でも非常に興味深いテーマです。このテーマを探求することで、私たちは中国の文化的な深さや、その独特な美的感覚を理解する手助けとなります。本記事では、書道と絵画の基本概念、融合の意義、融合作品の代表的な例、技法とスタイル、そして未来に向けた展望について詳しく考察します。

1. 書道と絵画の基本概念

1.1 書道の歴史と特徴

書道は、中国における文字の芸術であり、長い歴史を有しています。その起源は紀元前3世紀の戦国時代にまで遡ることができ、初期の書道は主に官吏の手紙や文書の作成に使われていました。時を経て、書道はその美しさと技術的な側面から、文化的な聞くなり芸術形式として評価されるようになりました。王羲之や蘇軾のような歴史的な書家たちによって、書道は道徳や哲学と深く関連づけられ、単なる文字の記録から、心の表現へと進化していったのです。

書道の特徴の一つは、その多様なスタイルと技法です。草書、行書、楷書、隷書など、さまざまな書体が存在し、それぞれの特徴や用途が異なります。特に草書は、その流動的で自由な形状から、多くの芸術家にインスピレーションを与えてきました。また、書道における筆遣いや墨の使い方は、その作者の内面的な感情や精神状態が反映されるため、鑑賞者に深い感動を与える要素ともなります。

1.2 絵画の流派とスタイル

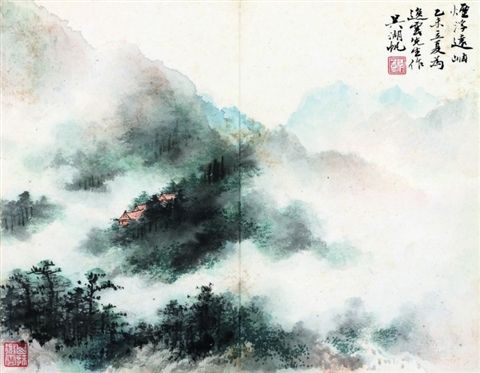

中国の絵画もまた、長い歴史を有し多様な流派やスタイルが存在します。山水画や花鳥画など、そのテーマによって大きく分類されます。山水画は、自然を描いたもので、特に景色の美しさや壮大さを表現することに主眼が置かれています。これは、道教や仏教と密接に結びついており、人間と自然の調和を強調することが目的です。一方で花鳥画は、花や動物を描くことで、生命の美しさや儚さを表現することを目指しています。

また、絵画には技法も様々で、例えば「工筆」と呼ばれる詳細かつ精密な描写方法から、「粗筆」と呼ばれる自由なストロークまで、多様なアプローチがあります。これによって、作品にはそれぞれのアーティストの独自性と思想が色濃く表現され、多くの観客に新たな視覚体験を提供します。

1.3 書道と絵画の相互関係

書道と絵画は、単なる二つの異なる芸術形式ではありません。その間には密接な相互関係があり、多くの作品においてこれらが融合しています。特に、書道の文章は絵画の補完的な要素として機能し、作品全体の意味やメッセージを強調する役割を果たします。例えば、山水画に添えられた詩句は、画面の雰囲気を一層豊かにし、観る者に深い感情的な体験をもたらします。

また、書道の技術は絵画にも影響を与えており、筆遣いや墨の使い方において、相互に学び合う要素が存在します。多くの画家は、書道の技術を取り入れることで、より表現力豊かな作品を創造することができるのです。歴史的には、書道家である王羲之の作品が、後の多くの画家たちにインスピレーションを与えたことが知られています。このように、書道と絵画の関係は、ただ技術的なものに留まらず、文化的、哲学的な次元にも及ぶ深いつながりを持っているのです。

2. 書道と絵画の融合の意義

2.1 文化的背景

書道と絵画の融合は、中国文化の中で非常に重要な意味を持ちます。古代から続くこの伝統は、単に美術の分野だけでなく、哲学や宗教、さらには日常生活においても重要な役割を果たしてきました。特に、書道と絵画は共に漢字文化圏に根ざしており、言葉と視覚が一体となることで、深い感情や思想を伝える手段となります。このような文化的背景は、アーティストが意図するメッセージや美学をより一層強調します。

また、書道と絵画の融合は、古代中国における文人文化の象徴でもあります。詩、書、画を一体化して楽しむことが文人たちの理想であり、彼らはこれを通じて自らの精神世界を表現しました。たとえば、宋代の文人たちは詩を基にした絵画を多く制作し、書道と絵画を一つの作品として昇華させました。これにより、当時の文化人たちの思想や価値観が、視覚的な形で後世に残ることとなったのです。

2.2 表現方法の革新

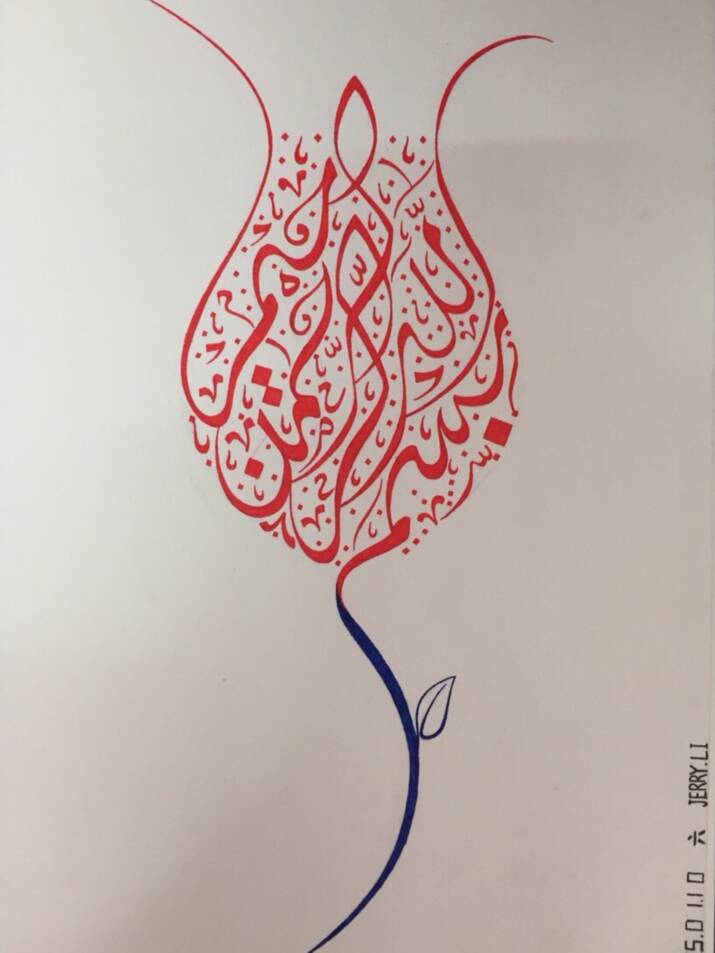

書道と絵画の融合は、常に新たな表現方法の探求にもつながります。アーティストたちは、両者を結びつけることで新しい芸術の形を生み出してきました。特に、現代においては従来の技法を踏襲しつつも、実験的なアプローチが多く見られ、アートシーンにおける革新が促進されています。現代のアーティストたちは、書道の流動性と絵画の構造的な要素を統合することによって、視覚的な新たな体験を提供しています。

また、デジタル技術の進歩もこの融合を促進しています。デジタルアートが普及する中で、書道と絵画の限界を超えた新しい表現方法が次々と登場しています。これにより、より多くの人々が書道や絵画に触れる機会が増え、両者の新たな魅力が引き出されています。

2.3 伝統と現代の対話

書道と絵画の融合は、伝統と現代の対話を生み出す重要な封筒でもあります。アーティストたちは、従来の技法やスタイルを尊重しつつ、新しい視点や題材を取り入れ、伝統を再解釈する努力をしています。このような動きは、古代の技術が現代においてどのように生き続け、進化しているかを理解する鍵となります。

たとえば、最近のアート展では書道と絵画の融合をテーマにした作品が多く展示され、多くの観客がこの新しい美的体験に興味を持っています。特に、海外のアーティストたちもこのスタイルに魅了され、中国の伝統文化にインスパイアされた作品を制作するケースが増えています。このように、書道と絵画の融合は、文化の伝播や国際的な交流を促進する重要な要素としても位置付けられています。

3. 融合作品の代表的な例

3.1 古代の作品

書道と絵画の融合の最も初期の例として挙げられるのが、古代中国の壁画や石刻です。特に、敦煌の壁画には、絵画と書道が巧みに組み合わさった作品が多数残されています。これらの作品は、仏教の教えを伝える目的で制作され、視覚的な美しさだけでなく、宗教的なメッセージも強調されています。壁画の中には、詩や教えが描かれた部分があり、書道と絵画の一体感を感じさせます。

さらに、古代の書道家である王羲之の作品も、絵画との融合が見られます。彼の「蘭亭序」は、非常に有名な書道作品であり、その美しい筆跡は一種の絵画的な要素を持っています。この作品は、詩と書の組み合わせが絶妙で、観る者に深い感情的な響きを与えます。このように、古代の作品においては、書道と絵画の融合が文化的、思想的な深みをもたらしていることがわかります。

3.2 中世の作品

中世に入ると、書道と絵画の融合はさらに発展を遂げました。宋代の文人たちが特にこのスタイルを追求し、「文人画」と呼ばれる形式が生まれました。このスタイルは、自然や詩的な景色を描写し、その中に書道を取り入れることを特徴としています。特に、画家の沈周や倪瓚の作品においては、詩句が画面中に巧みに配置され、絵画と書道の一体感が生まれました。

また、元代の画家・黄公望の山水画も、詩との融合が際立った作品の一例です。彼の絵画には、自然の美しさと共に詩的な表現が盛り込まれており、鑑賞者は作品に思いを馳せることができます。中世の作品における書道と絵画の融合は、アーティストの精神性や哲学的な追求を体現するものであり、時代を超えて現代にまで影響を与えています。

3.3 現代の作品

現代においても、書道と絵画の融合は活発に行われています。多くのアーティストが、伝統的な技法を取り入れながらも、現代的な視点で新しい表現を追求しています。特に、書道アーティストの篠田桃紅や、画家の朱屺年などが代表的な存在です。彼らは、書道と絵画を融合させた作品を通じて、自らのアイデンティティを表現し、観る者に新たな視覚的体験を提供しています。

また、現代アートにおいては、書道をデジタル技術と組み合わせる試みも増えています。例えば、デジタルインスタレーション作品では、書道の筆致がリアルタイムで映像として表現され、観客はそのプロセスを楽しむことができます。このように、現代における書道と絵画の融合は、常に進化を続け、新しい可能性を見出しています。

4. 融合作品の技法とスタイル

4.1 技法の説明

書道と絵画の融合における技法には、様々なアプローチが存在します。まず、筆遣いの技術がその一つです。アーティストは、書道の技術を生かして筆を使い、動きやリズムを感じさせる絵を描くことができます。例えば、流れるような筆遣いで描かれる山水画は、自然の美しさをダイナミックに表現します。

さらに、墨の使い方も重要な要素です。書道における墨は、色の濃淡や筆の圧力によって多様な表現が可能です。絵画にこれを取り入れることで、作品全体に深みと立体感を与えることができます。例えば、明暗を強調した山水画では、墨の濃淡によって遠近感を生み出し、鑑賞者に自然の広がりを感じさせることができます。

4.2 スタイルの変遷

書道と絵画のスタイルは、時代によって大きく変遷しています。古代には、より写実的なスタイルが好まれましたが、時が経つにつれて、抽象的な表現や個々のアーティストのスタイルが重視されるようになりました。例えば、近代の画家である徐悲鴻は、西洋美術の影響を受けながらも、書道との融合を図った作品を多く残しています。

また、現代アートにおいては、異なる文化や技術が交差することで新しいスタイルが生み出されています。アーティストは、伝統的な技法を現代的な視点から再解釈し、それによって新たな表現の可能性を模索しています。このような変遷は、書道と絵画の相互作用の結果であり、時代ごとの文化的な背景が影響を与えています。

4.3 作品分析

具体的な作品を通じて書道と絵画の融合の技法を分析することが助けになります。例えば、近現代の作家である谷文晁の作品には、書道と絵画が見事に組み合わさっています。彼の作品では、詩句が画面の中に組み込まれ、両者の調和が生まれています。このような作品は、結局は視覚的な美しさだけでなく、観る者に深い思考を促すものとなります。

また、近年では、デジタル技術を駆使したアート作家も増えており、彼らの作品は伝統と現代のコラボレーションの象徴です。これにより、新しい形の書道と絵画の融合が生まれ、ますます多くの人々にアートの楽しさを感じさせています。

5. 書道と絵画の未来

5.1 現代における挑戦

書道と絵画の融合は、今後も進化を続けると期待されますが、現代においてはいくつかの挑戦が存在します。一つは、伝統的な技術や知識が失われつつあるという点です。若い世代がデジタルアートやポピュラーアートに魅了される中で、古典的な技術が十分に受け継がれない危険性があるのです。この問題に対処するためには、教育機関やアーティストコミュニティによる教育活動が不可欠です。

さらに、グローバル化の影響も無視できません。さまざまな文化が交錯する中、中国の書道と絵画がどのようにそのアイデンティティを保ち、発展していくかは重要な課題です。国際的な芸術交流やコラボレーションが、この課題の解決に向けた一助となるでしょう。

5.2 グローバル化の影響

グローバル化が進む中、書道と絵画の融合は新しい可能性を迎え入れています。海外のアーティストたちが中国の書道や絵画に触れ、それを自らの創作に取り入れる事例が増えています。これにより、書道と絵画の伝統は他文化と融合し、新たなスタイルや技法が生まれてきています。

また、中国国内においても、国際的なトレンドや視点を取り入れた現代的なアプローチが見られます。新しいアーティストや団体が、伝統を尊重しつつも革新を追求しており、この動きは書道と絵画の未来を形作る重要な要素となります。

5.3 新しい表現の可能性

新しい表現の可能性は、書道と絵画の融合の未来を明るくしています。テクノロジーの進化によって、アートはデジタルプラットフォームやメディアでも展開され、多様な方法で観客と対話しています。特に、インスタグラムやYouTubeなどのソーシャルメディアプラットフォームは、アーティストが自らの作品を広め、フィードバックを得るための新しい道を開いています。

このように、今後も書道と絵画の融合は進化し続け、伝統と現代を結ぶ重要な芸術の形式として多くの人々に影響を与え続けることでしょう。伝統の枠を超えた創造的な試みが、これからのアートシーンでますます注目されることが期待されます。

終わりに

書道と絵画の融合は、中国文化の豊かさや多様性を示す重要な要素です。この融合を通じて伝統と現代が対話し、新たな表現の可能性が広がっています。さまざまな視点からの影響を受けながらも、書道と絵画は今後もその魅力を保ち続け、私たちの心に深く響く作品を生み出していくことでしょう。今回の記事が、書道と絵画の融合への理解を深める手助けとなれば幸いです。