中国の絵画は、長い歴史の中で多くの影響を受けてきました。その中でも特に仏教の影響は顕著であり、中国の美術に新しい視点や技法を与えてきました。仏教は、中国の文化や哲学に深く根ざし、絵画だけでなく、文学や音楽、建築など多岐にわたる影響を及ぼしています。ここでは、『仏教の影響を受けた中国の絵画』をテーマに、中国の絵画と仏教との関係について、詳細に探っていきます。

1. 中国文化における絵画の重要性

1.1 絵画の歴史的背景

中国の絵画は、古代から現代に至るまで、さまざまな変遷を経てきました。最も初期の絵画は、壁画として存在し、宗教や神話を描いていました。漢代には、絵画がより発展し、貴族や官僚の文化的活動として位置づけられるようになりました。この時期には、人物画や風景画が増え始め、多様なテーマが絵画の中で表現されるようになりました。

また、唐代には海外との交流が活発化し、様々な文化的影響が絵画にも反映されるようになりました。特に、シルクロードを通じて仏教が伝来し、その教えが中国の絵画に深く影響を与えることになります。仏教の象徴や概念が、絵画のテーマとして取り上げられるようになり、作品の内容が大きく変わるきっかけとなりました。

1.2 絵画と他の美術形式の関係

中国の絵画は、書道や彫刻、陶芸など他の美術形式と強く結びついています。たとえば、絵画と書道の親和性は特に強く、詩や漢字の形が絵画の中に取り入れられることが多く見られます。絵画作品の中には、絵とともに詩が描かれているものもあり、鑑賞者は視覚的な美しさだけでなく、言葉の美しさも楽しむことができます。このように、絵画は中国文化全体の中で補完的な役割を果たしています。

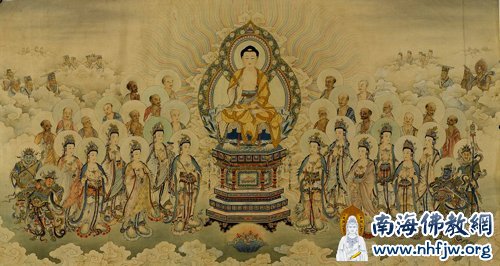

また、仏教においても、絵画は重要な役割を担っていました。仏教の教えを広めるためのビジュアルメディアとして、教義や物語を視覚的に表現する手段として絵画が用いられました。等身大の仏像や仏教の神々を描いた絵画は、信者にとっての信仰の象徴となり、精神的な支えとなりました。

1.3 絵画が持つ文化的意義

絵画は、中国文化の中で非常に重要な位置を占めています。その意義は、単に美的な価値にとどまらず、歴史や哲学、社会の変遷を伝える手段として機能しています。特に仏教の影響を受けた絵画は、宗教的なメッセージを伝達する重要な役割を果たしています。作品に描かれたモチーフや構図には、深い倫理や哲学が滲み出ており、それを通して中国人の価値観や世界見に触れることができます。

さらに、絵画は、時代背景や社会状況を反映する一つの記録としても機能します。仏教が盛んだった時代の絵画は、当時の人々の心情や信仰の在り方を映し出しており、現代の私たちにとっても貴重な文化遺産となっています。絵画を通じて、過去の人々の思いや暮らしを知り、今に生きる私たちが何を学び取れるか、考えることが求められます。

2. 仏教の中国への伝播

2.1 仏教の始まりとその教え

仏教は紀元前5世紀頃、インドで成立しました。釈迦(シャカ)によって教えられたこの宗教は、苦しみからの解放を求める思想を基礎に、人生の無常や、悟りを得るための道を説于ました。釈迦の思想は、後に多様な宗派へと発展し、その中でさまざまな教義が形成されていきます。

仏教の核心には、四つの真理(四諦)や八つの正道があり、人々に生きる道を示しています。また、慈悲や無私の心も重要な教えであり、これらの概念は後に中国において大きな影響を与えることになります。仏教は、精神の平安や社会的な優しさを重んじる重要な要素として、中国の文化に溶け込んでいきました。

2.2 中国への仏教伝来の経緯

仏教が中国に伝わったのは、紀元後1世紀頃とされています。まずは、シルクロードを通じて商人や僧侶が中国に入ってきました。その後、漢代の後期には、仏教経典が翻訳されるようになり、寺院も建てられていきます。初期の仏教は、特に貴族や知識人の間で人気を博しましたが、次第に一般市民にも広がっていきました。

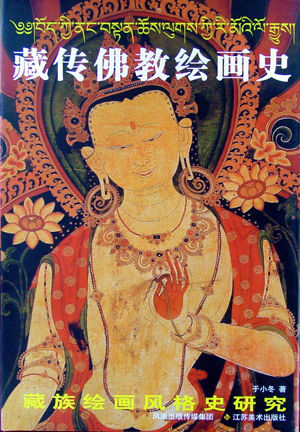

唐代には特に仏教が flourishingし、数多くの寺院が建設され、仏教美術や仏教文学が栄えました。この時期、中国の仏教は大きな発展を遂げ、国内外の影響を受けたさまざまなスタイルが生まれました。例えば、唐の時代には、ペルシャや中央アジアの影響を受けた美術作品が多く見られ、これらは後の中国絵画にも影響を及ぼしました。

2.3 仏教が中国文化に及ぼした影響

仏教は、中国の思想や文化に深い影響を与えました。特に、儒教や道教との融合が進み、個々の宗教の教えが相互に影響を及ぼすことで、特異な中国の精神文化が形成されました。例えば、儒教の「仁」や道教の「無為」の思想が仏教と結びつき、聖なるものに対する考え方や人間関係の在り方が広がっていきました。

また、仏教は文学や哲学も育てました。その教えを元にした詩や散文、さらには禅文学と呼ばれる特有のスタイルが生まれました。これにより、詩と絵画が結び付き、視覚芸術としての中国絵画の発展にも寄与したのです。仏教が確立した価値観は、後の中国文化や美術に欠かせないものとして存在し続けています。

3. 中国の絵画における仏教の表現

3.1 仏教テーマの描写

中国の絵画において、仏教がテーマとされる作品は多く見られます。例えば、涅槃図や阿弥陀堂の様子を描いた作品は、仏教の教義を伝える重要な役割を持っています。これらの作品では、仏や菩薩が人体の形で描かれるだけでなく、自然や背景の中に埋め込まれたシンボリズムが豊かに表現されています。

また、唐代や宋代には、特に「枯木竹」や「山水画」など、竹や自然を題材に、禅的な思考が表現された作品も数多く存在します。これらの作品は、仏教の教えが直接的に表されるだけでなく、自然との共生を通じて悟りの道を示すことが目的とされました。

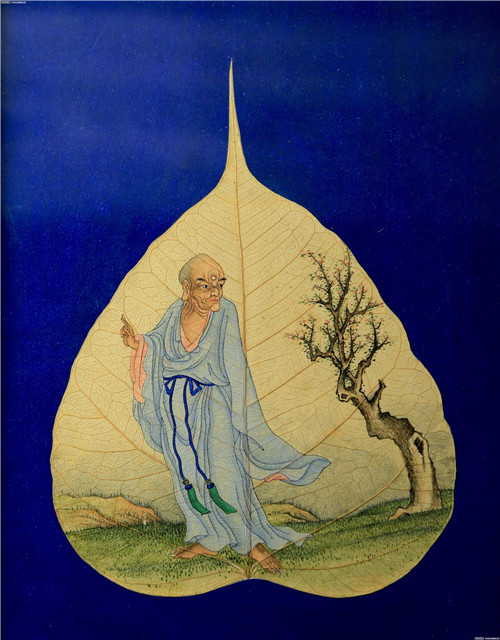

さらに、仏教絵画の中には、僧侶たちの修行の様子が描かれたものもあります。こうした作品は、観る者に対して精神的な啓発を促し、仏教的価値観を深く考えさせる効果があります。

3.2 代表的な絵画作品の分析

中国の仏教絵画には、数多くの代表作があります。その一つが、北魏時代に制作された「大雁塔」に描かれた仏教壁画です。この壁画は、仏教の教えを象徴する人物や自然の描写が印象的で、当時の信仰と美術の深い関わりを示しています。大雁塔は、多くの文化財を保存している場所としても知られ、観光名所ともなっています。

また、代表的な画家として、南宋時代の画家・李公麟が挙げられます。彼の作品には、仏教の教えを元にした美しい山水画が多く、中でも「九歌」と呼ばれる作品は特に有名です。この作品では、自然と仏教の哲学が見事に融合し、視覚的にも精神的にも豊かな体験を提供しています。

さらに、近年の作品に目を向けると、現代アーティストたちも仏教テーマを扱い、よりアバンギャルドな視点から作品を展開しています。彼らの作品には、伝統的な技法と現代的な感性が融合し、新たな解釈が生まれています。

3.3 仏教美術と他の宗教美術の比較

仏教の影響を受けた中国の絵画は、他の宗教美術と比べて特に柔軟性があると言えます。例えば、キリスト教美術では、神聖な存在がより強調される傾向がありますが、仏教美術は自己探求や自然との調和を重視し、観る者との対話が生まれます。

また、儒教や道教との共存も、仏教美術の特色の一つです。道教の神々や儒教の賢者も絵画の中に描かれ、互いの影響が垣間見えます。これにより、中国の宗教美術は多様性を持ち、観る者にとっての体験を豊かにする要素となっています。

4. 仏教哲学と絵画技法の融合

4.1 禅の理念と絵画

禅は仏教の一派であり、その理念は絵画にも多大な影響を与えました。「無心」「即身成仏」といった考え方は、特に中国の水墨画に顕著に表れます。水墨画は、墨の濃淡や筆の運びによって、瞬時の心の状態を表現する芸術形式です。禅の教えは、単に仏教徒だけでなく、幅広いアーティストに影響を与え、彼らの表現方式を変えてきました。

たとえば、明代の画家・沈周は、禅の教えを哲学的なテーマとして取り入れた作品を数多く残しています。彼の作品には、自然の中での静寂な瞬間が描かれ、人間と自然、または仏の象徴が一体となる様子が表現されています。このような作品は、観る者に安らぎをもたらし、思想的な探求を促す効果があります。

4.2 仏教思想が絵画スタイルに与えた影響

仏教の思想は、絵画スタイルにも多くの影響を及ぼしています。特に「空」と「無」という概念は、絵画の中で非常に重要な要素です。空は、すべての存在が自己を超えたものであり、無はその逆です。これらの概念は、作品の構図や色使いに反映されることが多く、空間の広がりや深さを創出します。

例えば、宋代の画家・范寛の作品「寫生山水図」では、空の広がりが背景として描かれ、観る者はその中に吸い込まれていく感覚を覚えます。このように、仏教の抽象的な思想が具体的な視覚表現に転換され、作品のメッセージを強化しています。

また、現代のアーティストたちもこの「空」や「無」の概念を取り入れ、斬新な形で表現しています。カルマや因果関係といった仏教的なテーマも、現代アートにおいて重要な題材となっており、西洋と東洋の融合がその姿を変えながら成長を続けています。

4.3 絵画における空と無の概念

絵画は、目に見える形で「空」と「無」を表現する一つの手段です。丹念に描かれた自然の中で、無限の可能性が秘められていることが表現されます。このような絵画のスタイルは、見る人々に深い想像力を掻き立て、感情的な体験を提供します。

例えば、近代中国の画家である蔡国强は、ありとあらゆる要素を用いて静寂でありながら激しい表現を可能にしています。彼の作品は、空の無限さと共に、現実がもたらす混沌を同時に描写することで、観る者に新たな視点を提供します。

このように、空と無は中国絵画の中で重要な役割を果たしており、観る者がそれを反映しながら、自らの内面を探求する助けとなるのです。絵画を通じて、私たちは仏教哲学の奥深さを理解し、自己を見つめ直すきっかけを得ることができるのです。

5. 現代における仏教影響下の中国絵画

5.1 現代作家による仏教テーマの再解釈

現代の中国絵画においても、仏教の影響は色濃く残っています。しかし、従来の形式やスタイルから脱却し、より現代的な視点から仏教テーマが再解釈されています。例えば、著名なアーティストである蔡國強は、伝統的な仏教の教義を元にした作品を数多く発表していますが、彼のアプローチは常に革新的です。

彼の作品には、火薬や爆発を利用したものがあり、従来の絵画とは異なった方法で表現されています。この革新的なアプローチは、仏教の教えや思想を視覚的に表現しつつ、現代社会における解釈を新たに提示するものとなっています。こうした作家たちによる再解釈は、観る者に新たな発見をもたらし、仏教の智慧を現代に生かす可能性を示しています。

5.2 国際的な視点から見た中国の仏教絵画

近年、中国の仏教絵画は国際的な舞台でも注目されています。多くの国際展覧会に出展され、アートファンやコレクターに評価される機会が増えてきました。西洋のアートシーンにおいて、伝統的な中国の仏教絵画が再評価される動きも見られ、文化交流の一環として注目を浴びています。

その中でも、現代の画家たちが持つ多様な感性とアプローチが、作品に新しい息吹を吹き込んでいます。他の文化や思想と融合し、ユニークな作品が生まれていることは、国際的な視点から見ると興味深い現象です。このように、仏教絵画はグローバルな視点からも注目される要素を持っています。

5.3 今後の展望と課題

中国の仏教影響下の絵画は、今後ますます多様な方向へ発展していくでしょう。一方で、その中での課題も存在します。伝統と革新、観念と現実、個としての表現と集団としてのアイデンティティとのバランスを取ることが求められるでしょう。絵画を通じて、仏教の教えがどのように現代社会に役立つのか、また、絵画自体がどのように未来へと進化していくのか、非常に興味深いテーマです。

さらなる注目が必要なのは、観る者が持つ感情や思考についての理解です。仏教がもたらす心の平穏や自己探求の哲学が、絵画を通じてどのように表現され、受け取られるのか、その過程の中で新しい価値観が浮かび上がることが期待されます。これにより、仏教絵画は単なるアートの枠を超え、より深い文化理解の道具となっていくでしょう。

今後も、中国の仏教絵画が持つ潜在力と可能性に大いに注目したいと思います。絵画は、私たちの心に直接語りかけ、時代を超えたメッセージを届ける強力な手段であるからです。