道教の主要経典『道徳経』は、中国の哲学や宗教の中で非常に重要な位置を占めています。特に道教の思想を深く理解するためには、この書物の本質を理解することが不可欠です。『道徳経』は、古代中国の思想や文化がどのように発展し、どのように影響を及ぼしてきたのかを知るための手掛かりとなります。この文章では、『道徳経』の背景とその歴史的文脈について詳しく探っていきます。

『道徳経』の概要

書籍の基本情報

『道徳経』は、道教の基本経典の一つであり、約5世紀以上の歴史を持つとされています。この書籍は、81章から成り立っており、それぞれが道(タオ)や倫理、政治、人生のあり方に関する深い洞察を提供しています。作者は伝説的な人物である老子(ラオツー)とされ、彼の思想を反映していると考えられています。

書籍の特徴としては、非常に短く凝縮された文体が挙げられます。各章は、短い句や詩の形で書かれており、そのため解釈の余地が大きいのです。このスタイルは、後の詩や文学に多くの影響を与えることになります。『道徳経』は、古代の知識や経験が詰め込まれており、時代を超えて読み継がれる理由がここにあります。

著者とその背景

老子は、伝説的な賢者として知られています。彼の歴史的な背景については多くの不明点がありますが、一般的には紀元前6世紀頃に活躍していたと考えられています。老子は当時の封建制度や政治の不正義に対抗する形で、自然や簡素を重んじる思想を展開しました。

老子の思想は、彼が伝えた「道」と「徳」という二つの概念を中心に形成されています。「道」は宇宙の根本原理であり、自然の法則であると同時に、人間の行動を導く理想でもあります。また「徳」は、人々が「道」を理解し、それに従って生きるための道徳的な指針を意味します。この二つの概念が相互に作用することで、『道徳経』が描く世界観が生まれています。

主要テーマとコンセプト

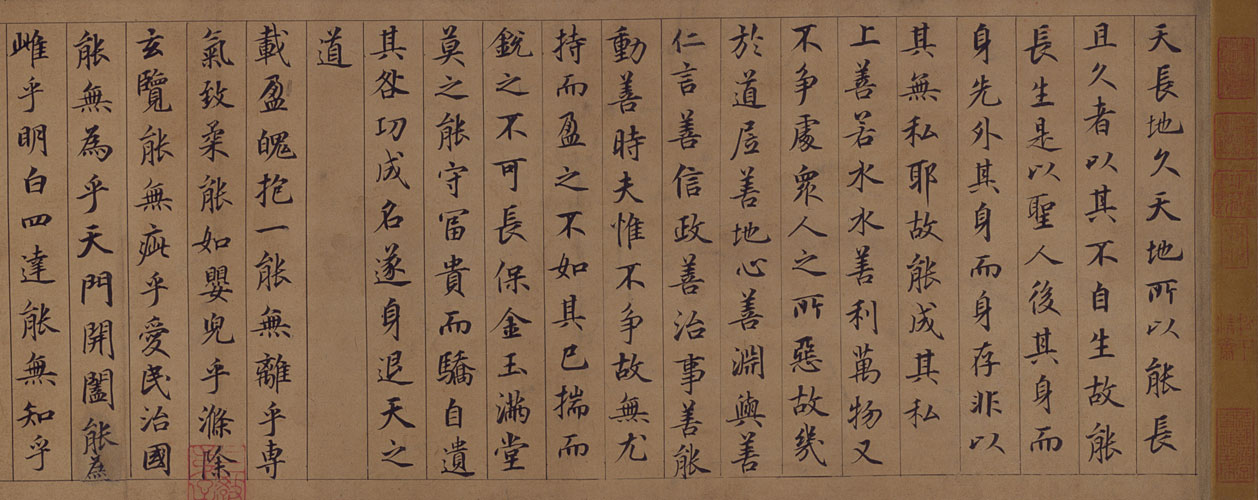

『道徳経』には、シンプルでありながら深遠なテーマがいくつか散りばめられています。特に「無為自然」(何もしないことの自然さ)という考え方は、多くの人々に影響を与えてきました。無為とは、一切の干渉をしないこと、自然の流れについていくことを指します。この思想は、人間の行動や社会のあり方に対する新たな視点を提供します。

また、道教では「柔」と「弱」の重要性が強調されます。強さや支配ではなく、柔和さや受容によって物事を進めることが最も成功へと繋がるとされています。例えば、柔らかな水が固い岩をも浸食する様子は、道教の教えを象徴する一例です。このような教えは、古代から現代に至るまでの中国社会において、人々の生き方や価値観に深く根付いています。

道教とその哲学的背景

道教の起源と発展

道教は、紀元前4世紀から紀元前3世紀にかけて形成されました。この時期、中国は百家争鳴の時代であり、多くの思想が次々と生まれていました。その中で道教は、老子や荘子(チョウズ)などの思想家により発展したとされています。彼らは古代中国の哲学を基礎にしつつ、独自の視点で人間と自然、宇宙の関係を探求しました。

道教は、個人の内面の充実と自然との調和を重視する宗教的思想です。古代中国の社会では、道教は庶民の宗教として広まりました。人々は道教の教えを通じて、日常の問題や人生の目的を見出そうとしたのです。このように、道教は単なる思想体系ではなく、実際の生活に根ざした宗教としての性質も持っています。

道教の基本的な教義

道教の基礎にある教義の一つは、「道」と「徳」に関するものであり、この二つは深く相互に関連しています。「道」は宇宙の真理、または自然の法則を指し、「徳」はそれに従った生活を実現するための道徳的な行為を指します。この教義に従うことで、人々は自己実現や幸福を追求することができるとされています。

道教では、さらに「陰陽」という思想も重要です。陰陽は、対立する二つの力(陰と陽)が相互に作用し合い、宇宙全体を形成するという考え方です。この思想は、道教の儀式や医療、哲学にまで深く浸透しており、バランスを保つことの重要性が強調されています。

道教と他の宗教(儒教、仏教)との関係

道教は、儒教や仏教とともに中国の三大宗教の一翼を担っています。儒教は主に倫理や社会秩序を重視し、家族や社会の調和を追求します。一方、道教は個人の内面的な探求や自然との調和に重きを置いています。このため、道教と儒教は表面的には対立することもありますが、両者はしばしば共存し、互いに影響を与え合っています。

仏教は、道教とは異なる宗教的背景を持っており、主に苦しみと解脱に焦点を当てています。しかし、道教と仏教は、中国に伝わる過程で相互に影響を及ぼし、多くの思想や実践が融合しました。このような背景から、道教、儒教、仏教は、相補的な関係を築いてきたのです。たとえば、道教の儀式や瞑想法に仏教の要素が取り入れられ、逆に仏教の教えにも道教的な観点が加わった場合もあります。

『道徳経』の構成と内容

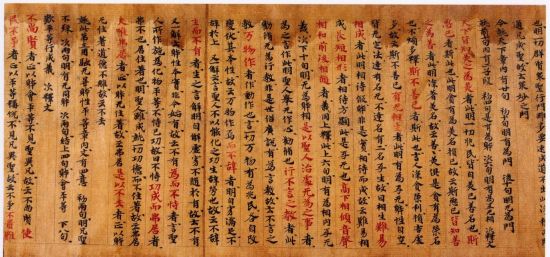

章の分け方

『道徳経』は、81章から成り立っています。各章はそれぞれ独立したテーマを持っており、道教の基本的な教義や実践に関する深い洞察を提供しています。これらの章は、時には詩的であり、時には哲学的な問いを含んでいます。そのため、読者は一つの章を読み解くことで、さまざまな視点を得ることができます。

例えば、第1章では「道とは何か」という根本的な問いが提起されています。ここでの「道」は、物事の本質や原理を探求する概念であり、道教全体の思想の核をなしています。一方、第2章では、無為の精神や自然と調和する生き方について議論が展開されます。このように章ごとに異なるテーマが織り交ぜられ、全体として道教の哲学が浮かび上がる形になっています。

各章の主要内容

各章の内容は夥しい情報に満ちています。例えば、第3章では「欲望を抑えることの重要性」について語られています。物質的な欲望や競争心を抑えることで、より豊かな人生を送ることができるという教えが含まれています。この教えは、現代社会の喧騒やストレスに対する解決策ともなり得るのです。

此外、第48章では「学びを忘れ、無の境地に至る」ことの重要性が強調されています。知識を追い求めることが必ずしも幸福をもたらさないことを示唆しています。この深い洞察は、物質的成功が重要視されがちな現代においても、普遍的な価値を持っています。

知恵と洞察

『道徳経』は、単なる宗教的なテキストに留まりません。その中には、日常生活に役立つ知恵や洞察が詰まっています。例えば、柔軟な発想や受容の精神は、職場や家庭内での人間関係を良好に保つための指針となります。また、この書籍に見られる自然との調和の重要性は、環境保護や持続可能な生活を考える上でも大切です。

さらに、道教の教えは自己反省や内面的な成長に寄与します。『道徳経』を読むことで、自分自身や他者との関係を見直す契機になるかもしれません。このように、『道徳経』は時代を超えて多くの人々にとって有意義な存在となってきたのです。

『道徳経』の歴史的文脈

時代背景と社会状況

『道徳経』が成立した背景には、中国の歴史の中で多くの困難がありました。例えば、春秋戦国時代は、戦乱や社会の不安定さが目立った時代であり、多くの人々が理想的な社会の在り方を求めていました。このような時期において、老子の教えは人々の心の拠り所となり、道教は次第に広まっていきました。

また、道教は、当時の哲学的な潮流や宗教的な信念とも深く結びついていました。特に、陰陽五行説などの多様な思想が道教の哲学に影響を与え、自然観や宇宙観の形成に寄与しました。このような背景から、道教は中国の伝統文化に根ざしつつ、他の思想体系と結びついた複雑な発展を遂げたのです。

道教の影響と国際的受容

道教は中国国内だけでなく、国際的にも広がりを見せています。特に、東アジアの国々(日本、韓国、ベトナムなど)においては、道教の教えが現地文化と融合し、新たな形で受容されてきました。例えば、日本の神道や禅宗などには道教的要素が見られ、その影響を受けた人々が多く存在します。

また、現代において道教や『道徳経』が国際的に注目されるようになったのも、文化交流の一環といえます。多くの人々が道教の教えに触れ、内面的な成長や自然との調和を求めるようになりました。これにより、道教は全世界で普遍的な価値を持つ思想として認識されるようになっています。

歴史における『道徳経』の役割

『道徳経』は、道教の哲学を形成する重要なテキストであると同時に、中国の歴史や文化にも大きな影響を与えました。古代の政治家や知識人たちは、『道徳経』の教えを参考にし、平和で調和の取れた社会の実現を目指しました。このような点から、『道徳経』は歴史の中で重要な役割を果たしてきたといえます。

さらに、近代においても『道徳経』は多くの研究や解釈を通じて、新たな視点を提供しています。哲学、文学、心理学など、様々な分野での研究が進む中で、『道徳経』の価値はますます再評価されています。このように、歴史において『道徳経』は、単なる宗教テキストではなく、多様な文化や思想に影響を与え続けています。

現代における『道徳経』の意義

現代思想との関連性

『道徳経』が現代においても重要視される理由はいくつかあります。第一に、その教えが現代の哲学や精神的追求と関連性を持っているからです。特に、ストレスの多い現代社会においては、「無為自然」や「柔の精神」が重要なヒントを提供します。個人的な欲望や競争心を抑え、自然な流れに身を委ねることは、多くの人々にとって心の安らぎをもたらす方法となります。

さらに、『道徳経』に見られる価値観は、環境保護や持続可能な社会づくりにも適用可能です。自然との調和やバランスを重んじる道教の思想は、現代のエコロジー運動や社会的責任に対する意識の高まりと合致しています。このため、多くの研究者や思想家が、『道徳経』から新たな着想を得ることが増えてきています。

教育や倫理における応用

『道徳経』は、その教えが教育や倫理の分野においても適用されています。例えば、学校教育では、道教の教えを通じて子供たちに倫理的な価値観を教える試みが行われています。自然や他者との調和を重視する姿勢は、未来を担う世代にとって重要な指針となるでしょう。

また、企業や組織においても、『道徳経』の教えを基にしたリーダーシップが注目されています。特に、他者を思いやる心や、協調性を重んじることで、チーム全体の生産性が向上することがあります。このように、道教の哲学は現代社会においても有効な道しるべとなっています。

世界的な影響と普遍性

『道徳経』の影響は、中国だけに留まらず、世界各国に波及しています。他の文化との融合を通じて、道教の理念は多様な形で取り入れられ、発展してきました。たとえば、アメリカやヨーロッパなどでは、道教の瞑想や哲学がスピリチュアルな探求の一部として受け入れられています。

また、現代のグローバル社会においては、道教の思想が持つ普遍的価値が再評価されています。道教の教えは、あらゆる文化や宗教に通じるものがあり、異なる背景を持つ人々が共通して理解できる部分が多いのです。このため、『道徳経』は、国境を越えて多くの人々に平和や調和のメッセージを伝える役割を果たしています。

終わりに

『道徳経』は、単なる宗教的な経典にとどまらず、倫理、哲学、環境問題に至るまで幅広い分野に影響を与え続けています。老子の教えは、時代を超えて現代の私たちにも生かされており、人々が直面する様々な問題に対する指針となるでしょう。道教の教えが持つ普遍的な価値は、私たちの人生を豊かにし、より良い社会を築くための大切な資源であると言えるでしょう。