道教は、中国の文化において非常に重要な位置を占めている宗教であり、その中でも『道徳経』は道教の基本的な教えを示す主要な経典です。本書は古代中国の哲学や宗教思想に大きな影響を与え、東洋の思考様式を理解するための貴重な文献とされています。本記事では、『道徳経』の基本テーマと主要理念に焦点を当て、その内容を詳しく解説します。

1. 道教とその歴史的背景

1.1 道教の起源

道教は、中国における伝統的な宗教の一つであり、その起源は紀元前4世紀頃にさかのぼると考えられています。道教は老子や荘子といった哲学者たちの教えに基づいており、特に老子は『道徳経』の著者として知られています。道教は、自然や宇宙の法則に従った生き方を重視し、「道」という概念に基づいて人間の営みや社会の在り方を探求しています。

道教の起源としては、古代中国の「シャーマニズム」や「自然崇拝」の影響があるとされています。神々や霊的存在との関係を重視し、人間の存在を自然界の一部として捉える思想が道教の基礎を築きました。この時期の思想は、非常に神秘的で象徴的なものであったため、後の道教発展に重要な役割を果たしました。

1.2 道教の発展と影響

道教は、その後の歴史を通じて多くの王朝や時代に影響を与えました。漢王朝の時代には、道教は国教として広まり、多くの教団や寺院が形成されました。この時期には、道教思想が政治や経済、社会生活にも大きな影響を及ぼし、道教の祭りや儀式が広く行われるようになりました。

また、道教は文化や芸術にも影響を与えました。詩、絵画、音楽などに道教の思想やテーマが反映され、文人たちの間でも道教への関心が高まりました。特に唐代には、道教が最も盛んになり、多くの道士や哲学者が登場しました。この時期の道教は、国際的にも影響を持ち、外国からの文化や思想を取り入れる柔軟性を持っていました。

1.3 道教と他の宗教との関係

道教は、仏教や儒教との関係性も深いものがあります。道教と仏教は、しばしば相互に影響を与えながら共存してきました。特に、道教には仏教の思想や修行法が取り入れられ、一方で仏教の信者の中にも道教の教えを受け入れる者が多かったと言われています。さらに、道教の中には、神々や霊的存在の概念があり、仏教の菩薩や仏と重なる部分も見受けられます。

また、道教と儒教も密接に関連しています。儒教が重視する倫理や道徳に対して、道教は自然との調和を重んじるため、異なるアプローチを持っていますが、両者は相互に補完し合う関係にあります。例えば、道教的な考え方に基づく自然観が儒教の社会倫理に影響を与え、道教の思想が儒教的な修身の実践に織り交ぜられることがあります。

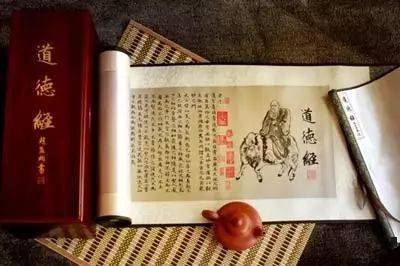

2. 『道徳経』の概要

2.1 書籍の成立時期と著者

『道徳経』は、老子という哲学者によって紀元前6世紀頃に成立したとされています。老子は神秘的な人物であり、彼の生涯や存在については多くの謎が含まれていますが、彼の思想は後世に多大な影響を与えました。本書は、道教の基本的な教えや哲学を示す重要なテキストとして知られています。

書籍の成立時期については諸説あり、時代背景にはさまざまな政治的、社会的動乱が存在していました。その中で、老子は「道」という概念を中心に据えて、個人や社会が如何に自然体であるかを論じました。『道徳経』は、道教の教義を最もコンパクトにまとめたものであり、原文は短い詩文で構成されています。

2.2 『道徳経』の構成

『道徳経』は、全81章から成り立っており、多くの章が短い詩形式で書かれています。全体的には二つの主要な部分に分かれています。前半の「道経」は、「道」という概念の理解を深め、後半の「徳経」は、道を実践する方法やその徳について語っています。このような構成によって、道の哲学とそれに基づく倫理的行動が明確に示されています。

各章はシンプルな言葉で表現されているため、解釈が広がりやすく、多くの人々に響く内容となっています。たとえば、「無為自然」(無理に行動しないこと)や「柔らかさ」(力強さとは異なる、柔らかくしなやかな生き方)についての教えは、昔から現代にかけて多くの人々にとって心に残るメッセージとなっています。

2.3 『道徳経』の文化的意義

『道徳経』は、単に道教の経典であるだけでなく、中国文化全般に大きな影響を与えました。その教えは、儒教や仏教とも関連しながら、中国の価値観や世界観の形成に寄与してきました。このことから、『道徳経』は古典的文献として多くの人々に読み継がれ、世代を超えた知恵の源となっています。

特に、『道徳経』が提唱する「道」の概念や自然との調和は、今日の環境問題や社会的調和を考える上でも非常に示唆に富んでいます。本書の教えは、非物質的な豊かさや心の平和を求める現代人に対するガイダンスとしても重要となっています。文化的な側面では、道教の祭りや捧げもの、さらには武道などに影響を与え、それが中国文化の多様性を生み出しています。

3. 『道徳経』の基本テーマ

3.1 道とその概念

『道徳経』の中心にあるのは「道」は概念です。「道」とは、全てのものの根源であり、宇宙の法則を示すものであり、全ての生命がこの道に従って存在しています。「道」は目に見えないものですが、それを理解することが人生の目的であるとされています。老子は、「道は言葉を超え、人の思考を超えたものである」と述べており、言語や理論を超えた深い理解が求められています。

「道」は自然との調和や流れを強調し、自分自身が自然の一部であることを認識することが大切であると教えています。この考えは、現代社会においても、自己の位置付けや生き方を見直すきっかけとなるでしょう。たとえば、都市生活の喧騒の中で、「道」を感じることができれば、ストレスの軽減や心の安定に繋がることがあります。

3.2 無為自然の思想

次に『道徳経』の中で強調されるのが「無為自然」の思想です。「無為」とは、無理に行動せず、自然の流れに身を任せる生き方であり、物事を強引に進めるのではなく、自然な流れを尊重することが重要だと教えています。この思想は、結果を追い求めるのではなく、プロセスや過程を重んじる姿勢を促進します。

現代のビジネス社会や競争社会では、成果や効率が重視されがちですが、「無為自然」の観点からは、心を穏やかに保つことや柔軟な対応が重要であると考えられます。たとえば、何か問題が起きた時に焦らず、自然な解決策を見つけようとする姿勢が、結果的には良好な結果をもたらすこともあります。

3.3 知恵と謙虚さの重要性

『道徳経』においては、知恵や謙虚さも重要なテーマとして取り上げられています。老子は、「知恵のある者は自らの知識をひけらかすことなく、むしろ自分を低く保つ」と述べています。これは、真の知恵とは自己主張や誇示ではなく、他者に対する理解や敬意から生まれるものであることを示しています。

知恵を得るには多くの経験や学びが必要ですが、それを他者に対して謙虚に伝えることが、より意味のある行動につながると教えています。このような考え方は、人間関係や社会生活においても非常に重要であり、コミュニケーションや協力の基盤となります。人間関係が豊かになることによって、個々の人生がより充実することもあるでしょう。

4. 『道徳経』の主要理念

4.1 個人と自然の調和

『道徳経』の中心的な理念の一つは、個人と自然との調和です。老子は、人間も自然の一部であり、自然との調和を保つことでこそ真の幸福を得られると考えていました。この考え方は、自然環境への配慮や持続可能な社会の構築という観点でも意味を持ちます。

たとえば、現代の環境問題は、人間が自然とのバランスを崩してしまった結果の一つといえるでしょう。老子が提唱する「道」の概念を通じて、私たちは再び自然との共生を取り戻す必要があると言えます。このように、個人が自然と調和する生き方を実践することで、社会全体の幸福度を向上させることができるのではないでしょうか。

4.2 社会と政治における道教の適用

『道徳経』の教えは、個人の生活だけでなく、政治や社会にも適用されるべきとされています。老子は、支配者が道に従って政治を行うことが社会の安定と繁栄につながると主張しています。彼は「無為治国」という考えを提唱し、強硬な支配ではなく、自然な流れに基づいた統治を重要視しました。

この理念は、現代の政治哲学やリーダーシップにおいても時折引用され、注目されています。リーダーが強く指導するのではなく、人民の声に耳を傾け、調和のとれた社会を作り上げることが求められる時代になってきます。たとえば、協働の精神や参加型の民主主義が広まる現代において、この道教の教えは貴重な示唆を提供しています。

4.3 幸福と生き方に対するメッセージ

『道徳経』から受け取れる最も重要なメッセージの一つは、真の幸福は外的な物質ではなく、内面的な平和や満足から生まれるということです。老子は、物質的な成功が必ずしも幸福をもたらすわけではなく、心の安定や自己理解が根本的に重要だと強調しています。

現代生活においても、この教訓は多くの人々に響いています。忙しい社会でのストレスや競争から解放され、自分自身を見つめ直す時間を大切にすることが、幸福な生き方への第一歩といえるでしょう。『道徳経』の教えを通じて、私たちは物質的な価値観を再評価し、本当に大切なものを見つけ出すことができるのかもしれません。

5. 『道徳経』の現代的解釈

5.1 現代社会における道教の役割

現代社会において、道教の教えはますます重要視されるようになっています。特に、環境問題や精神的な豊かさが求められる中で、道教の自然観や調和の考え方が新たな指針を提供しています。私たちは、自然との調和を目指す生き方や、持続可能な社会を築くための知恵として道教の教えを活用できるのです。

たとえば、企業のサステナビリティ戦略においても、「道」に基づく考え方が取り入れられる場面が増えてきています。リーダーたちは、環境への配慮や持続可能な成長を重視し、企業と自然との調和を図ることが求められています。これにより、道教思想が実践的な場面でも価値を持つことが証明されています。

5.2 『道徳経』の国際的な影響

『道徳経』の影響は、中国国内にとどまらず、国際的にも広がっています。世界中の哲学者や思想家が老子の教えを研究し、その教えを自身の文化や背景に応じて解釈しています。特に、自己啓発やリーダーシップ、環境倫理などの分野において、『道徳経』の教えは多くの人々に示唆を与えています。

例えば、西洋の哲学者たちも老子の思想に感銘を受けたと言われています。彼らは、「無為」や「流れに身を任せる」ことがどのように人間関係やビジネスに応用できるかを探求しており、その結果、道教の理念が国際的により広く浸透することにつながっています。

5.3 道教思想の未来への展望

道教思想の未来は、ますます多様化し、様々な分野での応用が期待されています。テクノロジーの進展や社会の変化に対応する中で、道教の教えがどのように現代人の生活に寄与するのかは、今後の重要なテーマとなるでしょう。特に、AIやデジタル技術の進化に対する哲学的な問いとして、道教は深い考察を提供する要素となり得ます。

また、環境問題や社会的課題に直面する現代において、道教の教えが持続可能な社会の実現に寄与する可能性も考えられます。道教が提唱する自然への敬意や調和の考え方をもとに、多くの人々が共に問題解決に向かうことが求められる時代が到来するでしょう。

6. まとめと今後の研究課題

6.1 道教研究の現状

道教の研究は、中国文化の深い理解を促進するために重要です。近年、道教の教えや典籍に対する興味が高まり、多くの学者や研究者が様々な視点からその研究を進めています。「道」に関する研究や、『道徳経』の解釈、現代社会への応用についての議論が進んでおり、多くの新たな視点が生まれています。

6.2 今後の研究方向性

道教に関する研究は、今後も拡大していくと考えられます。特に、他の哲学や宗教と比較しながら道教の意義を明らかにする研究や、現代社会における道教の応用事例を探求することが求められます。さらに、道教の教えが環境問題や人間関係にどのように寄与するかという観点からのアプローチも興味深いものになるでしょう。

6.3 『道徳経』を通じた道教の理解深化

『道徳経』を通じて道教について深く理解することは、私たちの生活においても非常に有益です。その教えが持つ普遍的なメッセージは、今の時代にも通じるものであり、私たちはその指針を取り入れることでより充実した人生を築くことができます。「道」を理解し、無為自然を実践し、知恵と謙虚さを持ちながら生きることは、道教の教えが私たちに示す道なのです。

終わりに、道教や『道徳経』の研究は、文化的な深みを探る旅であり、私たちが本来持っている知恵や価値観を再認識するための貴重な手段です。この学問的な探求を通じて、私たちは自分自身や社会を見つめ直し、より良い未来を築くための知恵を得ることができるでしょう。