道教の主要経典『道徳経』は、中国哲学の中でも特に重要な作品の一つです。この古典的なテキストは、老子という哲学者の教えをもとにしており、道教の基本的な倫理観や考え方を示しています。『道徳経』は、その内容が深遠であるだけでなく、実生活においても非常に多くの人々に影響を与えてきました。本記事では、この『道徳経』の構造と文体について詳しく探ります。

1. 『道徳経』の概要

1.1. 著者と歴史的背景

『道徳経』の著者は老子(Laozi)であり、彼は紀元前6世紀頃に生きたとされています。老子という名前は「老子」という意味で、彼の本名については諸説ありますが、一般的には李耳(Li Er)と考えられています。彼は留まることなく生きたとされ、最終的には西へと旅立ったと言われています。この旅の際に『道徳経』を書き残したというのが、彼にまつわる伝説として広まっています。

老子が生きた時代は、中国の思想史において非常に重要な時期であり、戦国時代の混乱と不安が色濃く反映されています。人々は戦争や混沌とした社会状況の中で、心の平和を求めていました。そんな時代背景の中で、老子は自然と調和を重んじ、無為自然の哲学を提唱しました。この思想は、後の道教の基礎となり、多くの人々に受け入れられていきました。

1.2. 主な思想とテーマ

『道徳経』の中で展開されている主な思想は、道(タオ)と徳(テ)という二つの概念です。道は宇宙の根本的な法則や原理を指し、徳はそれに従った行いを示します。老子は、「道を知る者は、道に従う者である」と言い、道に沿った生き方が重要であると強調します。彼の哲学は、性格や道徳に集中するあまり、物質的な欲望や社会的地位の追求から離れることを求めています。

また、『道徳経』は「無為(無理に行動しないこと)」の考え方をも強調しています。これは、自然の流れに従い、過剰な干渉や努力を控えることで、より良い結果を得られるという考え方です。この無為の精神は、現代人にも多くの示唆を与え、ストレスの少ない生活を目指す上での指針となります。

さらに、老子は謙虚さや柔軟性の重要性についても述べています。「柔らかいものが硬いものに勝つ」といった彼の言葉は、物事の本質を捉える力を持っており、強さとは時には柔らかさを意味するのだと示唆しています。この視点は、現代のビジネスや人間関係においても有効で、多くの人々に受け入れられています。

2. 『道徳経』の構造

2.1. 章の構成

『道徳経』は全81章から成る短いテキストですが、その内容は非常に深いものです。第1章から第37章までは「道」を中心に、宇宙や自然の法則を描写しており、第38章以降は「徳」をテーマにした具体的な教えが展開されています。各章は短い文で構成されており、多くの場合、哲学的な寓意や比喩を用いて表現されています。

このような構成は、老子が非常に抽象的な概念をわかりやすく伝えるための手法であると考えられます。短い文は、読む者に考えを促し、じっくりと理解を深める機会を提供します。また、老子は多くの例え話を使用しており、特に「水」の例は非常に有名です。水は柔らかく、しなやかである一方で、あらゆるものを包み込み、時には激流となることも示しています。このような象徴的な表現は、道教の深層的な理解を助ける要素となっています。

2.2. 主要な節とその意義

『道徳経』の中で特に重要な節として、第1章と第38章が挙げられます。第1章では「道を知る者は言葉で表現しきれない」というフレーズがあるように、道の本質は言葉によって限定されるものではないと教えています。これは哲学的なパラドックスを抱える重要なメッセージであり、言語の限界を示唆しています。老子は、感覚を超えた直観や悟りの重要性を強調しています。

第38章では、より実践的な教えが示されており、「無為にして身を守る」との教えがあります。この章は、日常生活における具体的な行動指南とも考えられており、多くの人が実践する際の指針として利用されています。「徳」の観点から見ても、この教えは非常に重要であり、自らが良い行いをすることで、他者にも良い影響を与えるといった倫理観が示されています。

さらに、各章の結末にはしばしば同じようなメッセージが繰り返し語られており、これにより読者に強く印象づける効果があります。反復は、テキスト全体を通して一貫したテーマを確認する手助けとなり、深い理解を促進します。

3. 文体分析

3.1. 文体の特徴

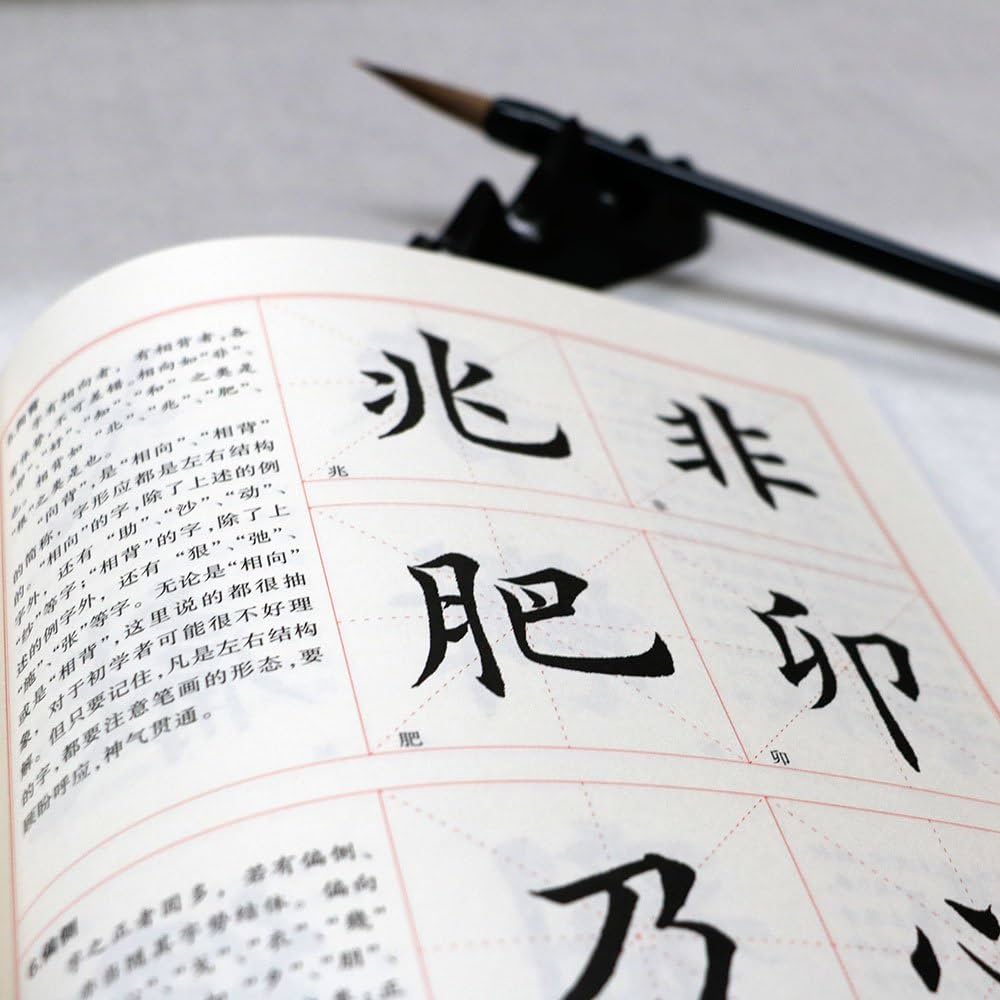

『道徳経』の文体は非常に特徴的であり、主に簡潔で明快な文章が特徴です。言葉は簡単で、理解しやすく、しかしその背後には深い意味が隠されています。このようなスタイルは、一般の人々に広く受け入れられ、長い歴史の中で多くの人に読まれ続けている理由の一つです。

また、比喩や象徴的な表現、多義的な言葉遣いも目立ちます。たとえば、「道」という言葉自体が非常に広範であるため、読者はじっくりと自分なりの解釈を考えることが求められます。このようなスタイルは、読者に対してただ理解するだけでなく、思考を促すという目的を持つと言えます。

老子の文章には特に優れたリズムがあり、各章ともに独特の感触を持っています。短い節が連続することによって、音楽的な印象すら与えます。このリズムは、覚えやすさや口伝えでの伝達を助け、道教の教えが広まる基盤となった可能性があります。

3.2. 表現技法とその効果

老子はさまざまな表現技法を駆使しており、特に対比がその一つです。「柔と剛」「有と無」といった対比を用いて、物事の本質を明らかにしようとしています。この対比によって、読者はそれぞれの概念が持つ意味をより深く理解することが可能になります。

また、寓話や逸話を取り入れることで、具体的な状況を示唆し、理論を実生活に結びつけています。たとえば、「木の葉が流れる川の流れに身を任せるように」といった表現は、無為自然の教えを身近に感じさせます。こうした技法は、読者に情景を想像する手助けをし、哲学的な教えをより印象深く伝える効果があります。

さらに、老子の文章は感情喚起的な力を持っており、時には静けさや落ち着きを誘うこともあります。「自然との調和」をテーマにした表現は、読者がストレスを感じる現代社会においても癒しのメッセージを伝えています。彼の文体は、ただの教えではなく、心を落ち着ける力も秘めているのです。

4. 哲学的意義

4.1. 道教における『道徳経』の位置づけ

『道徳経』は道教の根幹を成すテキストであり、道教徒にとっては神聖な教典です。この書物は道教の主義や信念を体系的に示し、信者たちの倫理観や行動指針を形成しています。また、『道徳経』は道教における実践的枠組みを提供し、儀式や習慣とも密接に結びついています。

道教の教えは、単に個々の教えを超え、全体の哲学体系を作り上げるものです。同時に、老子の教えは儒教や仏教とも交わりながら発展し、中国文化全体に深い影響を与えました。道教の思想は、自然主義や神秘主義、宗教的実践を包含し、精神的な成長の道として多くの人々に受け入れられています。

『道徳経』が持つ哲学的意義は、単純な教訓を超えており、今でも多くの人々に新たな視点や気づきを与えています。老子の思想は、現代の精神的な探求にも適応でき、幅広い解釈が可能なため、多様な文化背景を持つ人々にも響くものとなっています。

4.2. 他の哲学との比較

『道徳経』は儒教や仏教と比較しても興味深い位置にあります。例えば、儒教が重視する社会秩序や人間関係の構築、義務感は、『道徳経』の無為自然の思想とは対照的です。儒教は他者との調和や社会的役割を強調するため、個人の内面的な探求とはやや異なるアプローチを取ります。

一方で、仏教には「無我」という概念があり、これは自己を超えた存在を追求する教えです。道教の無為自然の思想とは共通する部分もありますが、アプローチや実践は異なるといえます。老子の「道」は、宇宙や自然と一体化することで自己を超えるといった考え方に通じる部分もありますが、仏教の悟りに至る経路は異なります。

このように、道教や儒教、仏教はそれぞれの特性を持ちながらも、お互いに影響を与え合ってきました。『道徳経』の教えは、こうした宗教や哲学を超えた普遍的なメッセージを持っており、多くの人にとって生き方の指針となる存在なのです。

5. 現代への影響

5.1. 現代の道教実践における『道徳経』

現代においても、『道徳経』は道教の実践において中心的な役割を果たしています。多くの道教徒がこの古典を日常的に読み、そこから教えを得ています。特に、ストレスの多い現代社会において、老子の無為自然の教えが新たな生き方の指針として注目されています。

道教の儀式や修行においても、『道徳経』のエッセンスが取り入れられています。たとえば、道教の祭典では『道徳経』の一節を唱えることがあり、これによって参加者は老子の教えに親しむ機会を得ます。また、瞑想や気功などの実践においても、その根底にある哲学的な考え方が影響を与えています。

さらに、現代の道教徒は、知識だけでなく実践にも重きを置いています。老子的な視点から、自然と共生することや、環境保護に対する意識が高まっています。これによって、道教は現代のさまざまな社会問題に対しても有益な道筋を示すものとなっています。

5.2. 文化やアートへの影響

『道徳経』は文学やアートにも多くの影響を与えてきました。古典的な詩や絵画においても、老子の哲学的な命題が描かれることが多く、特に「自然」や「調和」のテーマがしばしば表現されています。現代のアートや文学においては、老子の教えを取り入れた作品が多く見受けられ、現代人にとっても身近なテーマとして扱われています。

また、映画や演劇などの媒体でも、『道徳経』に基づく作品が存在します。特に、ストーリーの中で老子の教えや道教の哲学が反映されたキャラクターや状況設定は、多くの視聴者に感動を与えています。これにより、道教の教えは古典的な枠を超えて、新たな表現方法で再解釈され、広がりを見せています。

現代の思想家や作家たちも、『道徳経』からのインスピレーションを受けて、自らの哲学や作品に取り入れています。老子のテキストが持つ普遍的な智慧は、文化や社会の枠を超え、多様な領域で生き続けているのです。

まとめ

『道徳経』はその独自の構造と文体、さらに哲学的な意義によって、古代から現代まで多くの人々に影響を与え続けています。老子の教えは、現代の生活においても多くの示唆を与え、ストレス社会に生きる私たちにとって、心の平和を求める手助けとなっています。また、文化やアートにも大きな影響をもたらし、多様な形で私たちの生活の中に存在しています。道教における『道徳経』の位置づけやその意義を再認識することで、我々はより深い人生の意味を見つけることができるでしょう。