道教は中国の伝統的な宗教と哲学の一つであり、その核心には『道徳経』という重要な経典があります。この経典は、道教の哲学的考え方や倫理観を深く掘り下げており、長い歴史の中で人々の生活に大きな影響を与えてきました。本記事では、道教の基本理念から始まり、『道徳経』の概要、そしてそこに含まれる哲学的概念について詳しく探っていきます。また、この教えが現代社会においてどのように役立つかについても考察します。

1. 道教の基本概念

1.1 道教とは何か

道教は、中国の哲学、宗教、そして生活様式が融合したもので、人々が自然と調和しながら生きることを重視しています。道教の中心にあるのは「道」という概念で、これは宇宙の根本法則や道理を示しています。道はすべての存在の源であり、その本質を理解することが人間の幸せにつながるとされています。道教は、厳しい戒律や教義によるのではなく、自然の流れに従った柔軟な生活を推奨します。

道教の理念は、すべての生命が相互に関連し、互いに影響を与え合っているという考え方にも根ざしています。このため、道教の教えは人間だけに限らず、動植物や自然そのものを大切にする姿勢が強調されています。また、道教には祈りや儀式を通じて、神々や先祖とのつながりを大切にするという側面があります。

道教はそれゆえに、単なる宗教の枠を超えた広範な思想体系であり、倫理、政治、医学など多方面にわたる影響を持っています。この柔軟性こそが、道教が長い間、中国文化の中で生き続ける理由の一つでもあります。

1.2 道教の起源と歴史

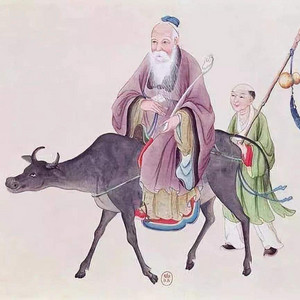

道教の起源は約2000年以上前に遡り、正式には漢王朝の時代に成立したと考えられています。しかし、その基盤となる思想や信仰はもっと古く、先古代のシャーマニズムや民間信仰との関連が指摘されています。特に、老子と呼ばれる賢者の教えが道教の核を成していると言われています。老子は彼の著作『道徳経』を通じて道教の基本的な枠組みを築きました。

漢王朝以降、道教は多くの側面で発展を遂げました。道教の教義は、儒教や仏教と共存しながら変化し、それぞれの宗教的実践が影響を及ぼし合う形で発展しました。また、唐王朝の時代には、道教は国教として広まり、多くの寺院が建立され、道教の実践が盛んになりました。

近代に入ると、西洋の影響の中で道教は一時的に影を潜めました。しかし、20世紀終わりから21世紀にかけて、道教の教えや実践への関心が再燃し、現代人が抱える多くの問題に対する解決策として再評価されています。

1.3 道教と他の中国の哲学

道教は、その独自の哲学的体系によって、儒教や仏教とは異なる道を歩んできました。儒教は主に人間関係や社会秩序を重視し、倫理的な行動を強調します。一方、道教は自然との調和や個人の内面的な成長を中心に据えています。そのため、道教の教義はより内向的で、個々の思想や感情に目を向ける傾向があります。

また、仏教との関係も興味深いものです。仏教が「解脱」や「涅槃」という概念を持つのに対し、道教は「無為自然」や「道の実践」を通じた精神の自由を基本にしています。道教と仏教は、相互に影響を与えながら発展してきましたが、目的や手法には大きな違いがあります。例えば、道教は特に自然の法則や調和を重視しますが、仏教は生死の超越を目指します。

このように、道教はその独自性を持ちながらも、他の哲学との関係性を通じて豊かな思想体系を形成しています。この相互作用は、道教の教えが時代を超えて生き残り、多くの人に影響を与えている理由の一つであると言えるでしょう。

2. 『道徳経』の概要

2.1 書籍の成り立ち

『道徳経』は、老子が著したと言われる道教の最も重要な経典で、全78章から構成されています。この書物は、道教の根本的な教義や実践を示すものであり、哲学的かつ詩的な言語で書かれていることが特徴です。そのため、『道徳経』は理解するのが難しい部分もありますが、深い洞察を提供してくれます。

本書の成立時期については諸説ありますが、一般的には紀元前6世紀から5世紀の間に書かれたとされています。老子の思想は、当時の社会背景や哲学的な文脈の中で発展しており、特に当時の戦国時代という混乱の時代において、多くの人々が求める理想的な生き方を示しました。

『道徳経』の多くの教えは、抽象的な表現を用いながらも、現実世界での道徳的な指針や人生の知恵に富んでいます。それゆえ、古代から現代にかけて幅広い読者に支持されてきました。

2.2 主要な著者とその影響

『道徳経』の主要な著者である老子は、道教の創始者とされる人物で、彼の思想は後の道教や中国哲学に多大な影響を与えました。老子の名前は、本名ではなく「老子」という称号で、「老」は年長者を意味し、「子」は教師を指します。彼は、その教えを通じて多くの人々に智慧を授けています。

老子の思想は、単に個人の精神的成長に留まらず、政治や社会に対する深い洞察も含まれています。彼の教えは、君主がどのように統治するべきか、また人々がどのように調和のある社会を築くべきかを示しています。そのため、『道徳経』は道教だけでなく、儒教の登場以降、多くの政治家や思想家に影響を及ぼしました。

老子の教えは、長い歴史の中で道徳的な基盤として機能し、多くの文化や思想に取り入れられました。彼の影響は、中国だけでなく、韓国、日本、さらには西洋哲学にも見られることから、世界的な視野で見ても非常に重要な人物であると言えるでしょう。

2.3 構成と章の解説

『道徳経』は、全78章からなり、まず第1部が「道」について述べられ、第2部が「徳」についての教えを含んでいます。この構成は、道教の基本的な信念を反映しています。最初の数章では、道の本質、すなわち宇宙の原理としての「道」が説明されており、次第に個人の行動や倫理についての教えが展開されていきます。

例えば、最初の章では、「道は言葉で表現できない」と語られています。これは、道の深遠さと、感じ取ることが重要であるというメッセージを伝えているのです。また、各章は詩的な形式で書かれており、使われる言葉には深い象徴性が含まれています。これにより、読者は幾度も読み返し、理解を深めることが求められます。

さらに、各章ごとに異なるテーマが設定されており、「無為自然」や「調和」といった道教の基本的概念が点在しています。これらの章を通じて、読者は道教の哲学的思考の核心に触れることができ、その教えを実生活に活かす手がかりを得ることができるのです。

3. 『道徳経』における哲学的概念

3.1 道(Dao)の概念

『道徳経』において最も重要な概念が「道(Dao)」です。道とは、宇宙の根本法則や物事の本質を表すものであり、あらゆる存在が従うべき道理を示しています。この道は無形であり、具体的な形を持たないため、理解することが難しい存在であるとも言えます。しかし、道を知ることで、人は自然と調和し、本来の自己を取り戻すことができるとされています。

道はまた、「流れ」を象徴しています。自然の法則や時間の経過を考えると、道の概念は変化とともに進むものであり、瞬間瞬間に異なる状況に応じた柔軟さが求められます。このため、道教徒は常に変化に適応しつつ、道の存在を意識しながら生きることが奨励されています。

古代の知恵者たちの教えによれば、「道」は、私たちが日常生活の中で感じることができるものであり、物事の本質や自然の法則を理解する助けとなるものでもあります。したがって、道教徒は、道を実践し、身の回りの環境や人間関係に対して柔軟に対応することが求められるのです。

3.2 無為(Wu Wei)の思想

無為(Wu Wei)は、道教の独特な哲学的概念で、「何もしない」ことを意味しますが、単なる怠惰ではありません。むしろ、無為とは自然と調和し、物事の流れに逆らわず、最小限の力で大きな成果を得る方法を指します。これは、老子の教えの中で非常に強調されているテーマの一つです。

無為の思想は、社会や仕事においても応用可能です。例えば、過度に力を入れて物事を進めようとすると、逆に成果が得られないことがあります。しかし、適度に手を抜いて流れに身を任せると、自然な形で物事が進むことがあります。この考え方は、感情やストレスの管理においても効果的であり、過剰なプレッシャーから解放される手助けとなるでしょう。

現代人が抱えるストレスやプレッシャーが高まる中で、無為の思想は新たな価値を再認識させるものとなっています。物事を計画通りに進めようとするあまり、失敗や疲弊に繋がることも多いため、無為の智慧を取り入れることで、よりリラックスした時間を過ごすことができるかもしれません。

3.3 自然との調和

道教は、自然との調和を強調する哲学を持っています。人は自然の一部であり、その秩序の中に位置づけられています。したがって、自然と調和して生きることが、道教の教えの中心となります。『道徳経』には、自然を尊重し、そこに学びを見出すことが多く語られています。

自然との調和は、具体的には「天人合一」という概念で表されます。これは、人間が自然界の一部として存在し、互いに依存しているという思想です。この考え方は、環境問題への意識を高める一助ともなり、現代社会においては特に重要なテーマとなるでしょう。

また、自然との調和を実現するためには、五感を通じて環境を感じることが大切です。風の音、木々の揺れ、小川の影響など、自然の様々な変化に気づくことで、人は自己を見つめ直し、豊かな感性を育むことができます。『道徳経』が示す自然の理に従うことは、私たちの心の健康にもつながり、バランスの取れた生活を築く鍵とも言えるでしょう。

4. 『道徳経』の教えの現代的意義

4.1 日常生活への応用

『道徳経』に含まれる教えは、現代の生活にも多くの示唆を与えています。特に「道」を中心に考えると、私たちの周囲の物事や状況をより理解しやすくなるでしょう。例えば、ストレスが多い現代の生活において、無理に何かを成し遂げようとするのではなく、柔軟に状況に応じてアプローチを変えることが重要です。

道教の教えに従って、日常生活の中で小さな功績を重ねる考え方は、プレッシャーの軽減にもつながります。平常心で物事に取り組むことで、新たな発見を得たり、問題解決の糸口を見つけたりすることが可能となります。

また、道教が強調する自然との調和は、現代人が忘れがちな視点の一つです。例えば、都市生活の中で自然を感じる余裕を持つことは、心の健康に良いと言われています。公園での散歩や自然観察など、ちょっとした時間を利用することで、心を整えることができるのです。

4.2 心理的健康と道教の教え

道教は、心理的健康を重視する面でも重要な役割を果たします。特に「無為」の概念は、ストレスや不安を軽減する方法として現代の心理療法とも関連が深いと言えます。無理に力を入れず、自分の心の声に耳を傾け、流れに身を任せることで、内面的な安定を得ることができるでしょう。

また、道教は「今」この瞬間を大切にすることを教えています。過去の悔いに囚われたり、未来の不安に悩んだりするのではなく、現在に目を向けることが、心の平和をもたらします。この実践は、瞑想やマインドフルネスの手法とも共鳴するもので、現代の心理学でも重要視されています。

さらに、道教の教えは、コミュニケーションや人間関係においても役立ちます。他者との調和を重視し、理解し合う姿勢を持つことは、現代社会における人間関係の構築において非常に重要です。お互いに尊重し合い、柔軟に対応することで、より良い関係を築く手助けとなるでしょう。

4.3 環境問題への示唆

近年、環境問題が深刻化する中で、道教の教えが再評価されています。自然との調和を重視する道教の視点は、持続可能な社会の構築に向けた示唆を与えてくれます。人間が自然から分離された存在でないことを認識し、資源を大切にする姿勢が求められています。

道教の教えに基づく「自然を尊重する生き方」は、エコロジーやサステナビリティに関連する運動と深く結びついています。環境を壊さず、共存を目指す姿勢は、これからの社会に必要不可欠な価値観となるでしょう。

さらに、地域のコミュニティが自然を大切にする文化を育むことは、環境保護にも繋がります。道教の思想を取り入れた地域活動は、自然保護活動などにも生かされ、持続的な生活様式の確立に寄与することが期待されます。

5. 他の哲学との比較

5.1 儒教との相違点

道教と儒教は、どちらも中国の重要な哲学体系ですが、そのアプローチや目的は異なります。儒教は社会の秩序や倫理的行動を重視し、家族関係や社会的役割を強調します。一方、道教は自然と調和することや、個々の内面的な成長に重きを置いています。

たとえば、儒教では、父や子、兄弟などの関係を通じて道徳を学ぶことが重視されています。これに対して道教では、個人が自然との関係を通じて自己を見つめ直し、成長することが重視されます。道教は、厳格な倫理規範や社会階層に縛られることなく、柔軟な生き方を提唱しています。

このように、道教と儒教は相互に補完しあう関係にあるとも言えます。日常生活においては、両者の教えをバランス良く取り入れることで、個人と社会との関係をより豊かにすることができるでしょう。

5.2 仏教との類似点

道教と仏教は、歴史的に見ても相互に影響を与え合ってきました。仏教が「苦しみ」からの解放を目指すのに対して、道教は「道」という法則に従い、自然との調和を求めます。しかし、共通しているのは、人間が成長し、より良い生き方を求めて努力するという点です。

また、仏教の瞑想と道教の静けさを重視する姿勢には共通の価値が見られます。どちらの哲学も、心を整え、内面的な平和を求めることが重要とされています。この点において、道教と仏教は現代においても多くの人々に受け入れられる慧眼を持つものとなっているのです。

さらに、道教には、変化を受け入れるという面が強調されています。仏教の無常の考え方と共鳴し、一切を受け入れる姿勢が求められることも共通しています。このように、道教と仏教は、それぞれ異なる教義を持ちながらも、精神的な成長や内面的な安定に向けて多くの共通点を見出すことができます。

5.3 現代哲学との対話

道教の哲学は、現代の哲学とも対話を持つことができます。特に、環境問題や持続可能な生活様式についての議論では、道教の自然との調和を重視する視点が参照されています。現代社会における環境保護の考え方に道教の教えが寄与することは、多くの人々にとって有意義な議題となっているのです。

また、道教の無為の思想は、現代の心の健康に関連するアプローチとも結びついています。ストレス管理やポジティブ心理学などの分野では、「何もしない」ことの大切さが再評価され、「流れに身を任せる」ことが現代人にとっての解決策になることが多いです。

このように、道教の教えは、現代においても重要な意味を持つことが明らかです。道教の哲学が、現代の課題に対する新たなアプローチの一環として活用されることで、より良い社会と個人の幸福を構築する手助けとなることが期待されます。

6. 結論

6.1 『道徳経』の未来への影響

『道徳経』の教えは、今後もさまざまな形で人々の生活に影響を与え続けることでしょう。道教の哲学は、単に過去の遺産ではなく、現代社会における人間関係や環境問題に対する答えを提供する可能性を秘めています。そのため、道教の精神を学ぶことは、未来に向けた価値観の形成に寄与するものとなるでしょう。

特に、環境問題が深刻化する中で、自然との調和を強調する道教の理念は、循環型社会の実現に向けた一つの解決策となるかもしれません。私たちの価値観が道教の教えに基づくことで、より持続可能な未来を築くことができると信じています。

6.2 さらなる学びの重要性

道教や『道徳経』の教えを通じて、私たちは多くのことを学ぶことができます。自然との調和や柔軟な生き方、内面的な平和の獲得は、現代社会に生きる私たちにとって非常に価値のある知恵です。この教えを学び、実践することで、私たちの日常生活や人間関係に更なる豊かさをもたらすことができるでしょう。

道教の教えは、単独で学ぶものではなく、何度も問い直し、新たな発見を持つための旅でもあります。それには、習慣として道教の哲学を実践することや、さまざまな視点から学ぶことが欠かせません。それにより、私たちは自己を深く洞察し、より充実した人生を送ることができるでしょう。道教の教えを学ぶことを通じて、皆さんもぜひこの旅を共にしてみてください。