禅宗は、中国で生まれた仏教の一派であり、独特の修行方法と思想を持っています。特に、直感的な悟りや自己内観を重視するアプローチが特徴です。近年、ストレスや精神的な問題に対する解決策として、禅の教えや実践方法は世界中で注目を集めています。本記事では、禅宗の基本教義と思想について、お伝えします。

1. 禅宗の起源

1.1 禅宗の歴史的背景

禅宗は、インドから中国に伝わった仏教の一派として始まりました。最初の禅師とされる達磨(ダルマ)は、約6世紀に中国に渡り、禅の教えを広めました。達磨は「心を見つめる」ことの重要性を説き、神秘的な体験を通じて真理を直感することを奨励しました。このように、禅宗は他の仏教の教えとは異なり、理論や経典に依存せず、直接的な経験を重視するのが特徴です。

当初、禅宗は主に僧侶の間で実践されていましたが、時代とともに広がりを見せ、一般の人々にも受け入れられるようになりました。宋代(960年 – 1279年)には、禅宗は中国文化の主要な一部となり、多くの高僧が現れました。この時期、禅の教えは詩、書道、絵画など、様々な文化活動にも影響を与えました。

1.2 禅宗の伝播と発展

禅宗は、中国から日本へもその影響を及ぼしました。12世紀から13世紀にかけて、多くの中国の禅僧が日本に渡り、その教えを広めました。特に、道元や臨済宗の開祖である臨済義玄などの影響が大きかったです。彼らは、禅の教えを日本の文化、特に武士の精神や日本庭園、茶道に取り入れました。

今日では、禅は世界中で広く認識されており、西洋においても多くの人々が禅の実践方法や教義を取り入れています。瞑想と自己内省は、現代のストレス管理やメンタルヘルスの分野でも注目されています。禅の実践は、心の平穏と自己発見をもたらす手段として、多くの人々に支持されています。

2. 禅宗の基本教義

2.1 無心と瞑想の重要性

禅宗における最も重要な教義の一つは「無心」です。無心とは、思考を手放し、現在の瞬間に完全に存在することを意味します。この状態は、禅の瞑想(坐禅)を通じて達成されるとされています。無心の実践は、自己の内面を深く見つめる機会を提供し、日常生活における心の乱れを鎮めてくれるのです。

禅の瞑想方法には、さまざまな形がありますが、最も基本的な方法は坐禅です。静かな場所で座り、呼吸に意識を集中させることで、心を静める練習をします。これにより、心に浮かぶ雑念を受け入れつつ、その背後にある自分自身を発見することができるようになります。坐禅の際の姿勢や呼吸法には、細かな技術がありますが、最も重要なのは「リラックスしながら集中する」という心構えです。

在家の人々にも禅の瞑想は取り入れられており、ビジネスの現場や家庭でも心を整える方法として活用されています。「忙しい生活から解放され、内面の声に耳を傾ける時間を持つ」ことが、現代人にとって非常に大切であることを実感することが増えてきました。

2.2 自己認識と悟りの探求

禅宗は、自己認識を深めることが悟りの第一歩であると教えています。自己認識とは、自分自身を客観的に見つめることであり、自分の思考や感情を理解し、受け入れることを意味します。このプロセスを通じて、私たちは自己の真実を知り、より深い悟りを求めることができるのです。

例えば、坐禅を通じて「今、何を考えているのか?」や「どう感じているのか?」を問い続けることが大切です。この種の内面的な探求は、日常生活においても価値があります。自分自身を理解することは、人間関係を円滑にし、ストレス管理にも役立ちます。

醍醐味は、自己を理解する働きかけが、ただの自己を越えた体験の入口となることです。そして、それが最終的に「真理」をつかむ助けとなり得ます。このような探求は、単なる自己啓発ではなく、深い精神的な旅でもあるのです。

2.3 自然との調和

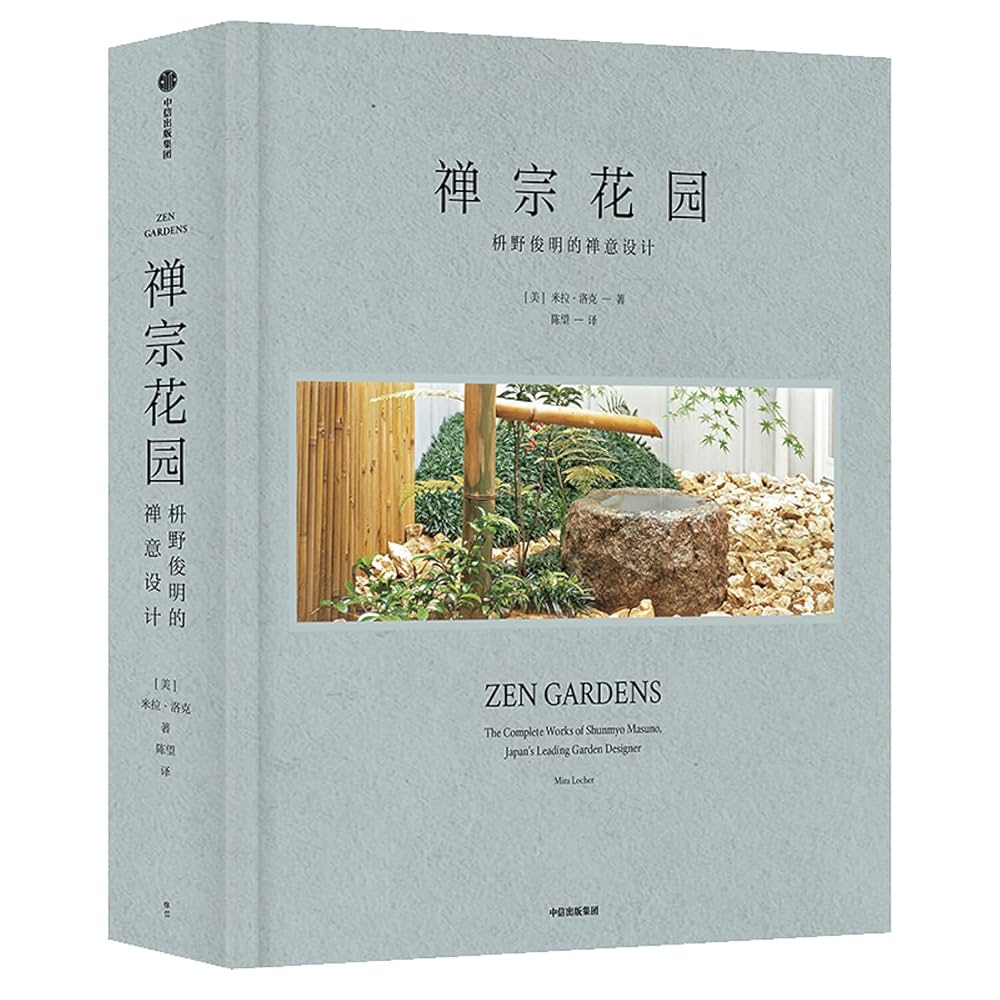

禅宗は、自然との調和を重視する教義を持っています。禅の教えでは、人間は自然の一部であるとされ、自然のリズムやサイクルに身を委ねることで、より良い生き方を見つけることができると考えられています。庭園や茶道に見られるように、禅は自然の美を大切にし、その中で精神的な気づきを得る方法として用いられています。

たとえば、禅の庭園デザインには、「無駄」を排除し、シンプルであることが求められます。石や水、植物が調和を保ちながら配置されることで、訪れる人々は自然の中で心を解放し、静けさを感じることができます。このように、自然は禅の実践にも深い関わりがあります。

また、禅の教えは現代人にとって、環境問題や持続可能性の観点からも重要です。私たちが自然を大切にし、共存する姿勢を持つことは、心の平和にとっても不可欠であるとされています。この教義は、単なる精神的な探求にとどまらず、社会的・環境的な行動にもつながるものです。

3. 禅宗の実践方法

3.1 坐禅の基本手法

坐禅は、禅宗の基本的な実践方法であり、心を静め、意識を深めるための手段です。基本的な坐禅の姿勢は、背筋を伸ばし、足を組むことから始まります。この時、手は楽な位置に置き、目は半開きにして視線を地面に向けます。こうした姿勢を保ちながら、呼吸に意識を集中させます。

坐禅を行っている間は、思考が浮かんできても、それを拒むのではなく、「あ、また考えている」と自己観察することが求められます。このプロセスを繰り返すことで、心の雑音を少しずつ取り除いていくことができます。挫折することもありますが、数回の失敗の後には、静寂と安定感が感じられる瞬間が訪れるでしょう。

坐禅の時間は、初めての方には5分から10分程度がおすすめです。慣れてきたら徐々に時間を延ばし、最終的には30分~1時間を目標にすると良いでしょう。このような実践は、心と体のバランスを整える手段として、多くの人々に親しまれています。

3.2 日常生活における禅の実践

禅宗の教えは、坐禅だけにとどまらず、日常生活にも活かすことができます。たとえば、食事や仕事、コミュニケーションにおいても「今ここ」に存在することを意識することで、より深い理解や体験を得ることができるのです。

食事の際、私たちはつい、テレビやスマートフォンを見ながら食べてしまいます。しかし、禅の実践では、食べ物の味や食感、香りに集中することが大切です。「一口一口を大切に味わう」ことで、食事の質が変わり、心が満たされると共に、感謝の気持ちも生まれます。

仕事においても同様です。忙しい毎日の中でも、一つのタスクに集中して取り組むことで、効率的かつ質の高い成果を上げることができます。周囲の雑音に惑わされず、目の前の仕事に全力を尽くす姿勢が、禅的な考え方の真髄です。このように、日常生活のあらゆる面に禅の実践を取り入れることができるのです。

3.3 禅の呼吸法とその効果

禅の呼吸法は、心を静め、リラックスするための重要な手段です。特に深呼吸は、自律神経を整え、心の安定を促進する効果があります。基本的には、鼻からゆっくりと息を吸い込み、口から静かに息を吐き出します。この時、呼吸に意識を集中させることで、より効果を上げることができます。

深呼吸を行うことで、体内に新鮮な酸素が供給され、身体機能が向上します。また、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が減少し、心の安定につながります。これにより、不安感や緊張感を和らげることができるのです。

さらに、禅の呼吸法は、他のリラクゼーション法とも組み合わせて実践することが可能です。たとえば、ヨガやアロマテラピーと組み合わせることで、さらに深いリラクゼーション効果を得ることができます。こうした実践は、忙しい現代社会で生きる私たちにとって、心の平和をもたらす貴重な手段となります。

4. 禅宗の思想と文化への影響

4.1 日本文化における禅の影響

禅宗は、日本文化のさまざまな側面に深い影響を与えています。たとえば、茶道は禅宗の理念を基にして発展しました。茶道は、単なる飲み物を楽しむ行為ではなく、心を静め、相手との関係を大切にする儀式的な要素を持っています。このプロセスを通じて、参加者は心の平穏を得ると共に、自然や周囲の環境に感謝の気持ちを抱くことができます。

また、禅の影響を受けた日本庭園は、自然の美しさを再現する独特の空間を提供しています。禅の庭園は、「無」を意識したデザインが特徴で、シンプルな構成の中に深い意味を持たせることが求められます。このような庭園は、訪れる人々に静かな時間を提供し、心を癒す空間として重宝されています。

さらに、禅は日本の武士道にも影響を与えています。武士が修行の中で禅を実践することで、冷静な判断力や精神的な強さを培ってきました。このように、禅は日本文化全体に根付いており、さまざまな表現形式を通してその教えが生かされています。

4.2 禅と他の宗教思想の関係

禅宗は、仏教の一分派であるにも関わらず、他の宗教思想とも深くつながっています。たとえば、道教とは密接な関係があり、自然との調和や無為自然の考え方に共通点があります。道教の思想を取り入れることで、禅の教えはより幅広い視野を持つようになりました。

また、キリスト教やイスラム教とも対話が行われており、禅の教えが新たな視点を提供することがあります。たとえば、「心の静けさ」や「内面的な探求」は、さまざまな宗教に共通するテーマであり、それが宗教間の対話を促進する要因となっているのです。

禅の思想は、宗教的な枠を超えて、現代の心理療法やスピリチュアルな自己啓発とも親和性を持っています。多くの心理療法士やカウンセラーが、禅の教えをクライアントに紹介し、心の平穏を得る手助けをしています。このように、禅宗は他の宗教や思想とも共鳴しながら、豊かな影響を与え続けています。

4.3 禅の美学と芸術

禅宗は、美学や芸術の分野にも深い影響を与えています。特に、禅書道や禅絵画は、観る人に静けさと深い感情を呼び起こす作品です。これらの芸術形式は、無心の状態で表現を行うことが重視され、結果的に自然との調和を示す作品となります。

禅書道では、筆の運びやインクの滲み、余白の使い方が重要な要素とされています。巧妙に調和を保ちながらも、無駄を削ぎ落とした作品は、観る者に強い印象を与えます。このような美学は、単なる技術にとどまらず、禅の教えそのものを体現しているのです。

また、禅の影響を受けた茶室や庭園も、芸術的な空間として評価されています。これらの空間は、静かな瞑想の場を提供するだけでなく、自然の美しさを引き立てる役割も果たしています。禅の美学は、生活の中に潤いを与え、心の平安を促進するために重要な役割を果たしているのです。

5. 現代における禅宗の意義

5.1 ストレス社会における禅の役割

現代社会は、ストレスや情報過多に悩まされがちです。このような環境において、禅の教えや実践方法は、人々が心の平和を保つうえで重要な役割を果たしています。簡単に実践できる瞑想や呼吸法は、心身の緊張を解消し、リラックスするための強力な手段となります。

特に、企業の研修やセミナーにおいても、禅の実践が導入されるケースが増えています。従業員がストレスを軽減し、集中力を高めることで、より良い成果を上げることが期待されているのです。禅的なアプローチが、組織のメンタルヘルスを改善する一助となることが多いです。

また、日常生活の中で禅を取り入れることも効果的です。朝の数分間の坐禅や、日常的な呼吸法の実践が、ストレス管理や心の平穏を求める手段となります。多忙な生活の中に「自分自身に向き合う時間」を取り入れることで、多くの人々が心の健康を保つ手助けを受けています。

5.2 禅と心理学の接点

禅の教えは、心理学と深く関連していることが多いです。特に、マインドフルネスベースの認知療法(MBCT)は、禅の瞑想を取り入れた心理治療方法として注目を集めています。このアプローチは、クライアントが自己認識を高め、感情を管理する手助けをすることを目的としています。

心理学における感情の認識と受容の理論は、禅の教えと共通しています。自分の感情をただ認め、判断せずに観察することで、ストレスや不安感を緩和しやすくなるのです。これらの技術を使うことで、多くの人々が心の安定を得ることができています。

また、禅は「ここにいること」の重要性を強調しますが、この考えは現代の心理治療に一貫して存在しています。多くの治療者が禅の教えを取り入れることによって、クライアントが自己発見を進める助けをする道が開けています。このように、禅は心理学とも深く結びついているのです。

5.3 禅の普及と未来の展望

最近、禅の教えや実践は、ますます多くの人々に知られるようになっています。特に、健康や幸福を求める人々の間で、禅の実践が広がっています。この傾向は、今後も続くと予想されます。

また、オンラインプラットフォームを通じて、禅の教えや実践が手軽に学べる環境が整いつつあります。ウェビナーやアプリを利用した瞑想プログラムが増え、多忙な現代人にも気軽に取り入れやすくなっています。このように、技術の進歩により、禅の実践はより身近な存在となっているのです。

未来において、禅は、社会全体のメンタルヘルスを改善し、心の平穏をもたらす重要な役割を果たすことが期待されています。新たな研究や実践方法も開発され、禅の教えは進化し続けることでしょう。心のバランスを求める人々にとって、禅はますます必要不可欠な存在となることが予想されます。

まとめ

今回は、禅宗の基本教義と思想について詳細にお伝えしました。禅宗の起源や歴史、基本教義、実践方法、思想の文化への影響、最近の現代社会における意義まで、さまざまな視点から禅の魅力を探求しました。心の平穏を求める現代人にとって、禅は非常に貴重な教えであり、実践を通じて多くの気づきを得ることができることでしょう。今後も禅の実践が広まり、多くの人々がその恩恵を受けられることを願っています。