禅宗は、中国の伝統的な仏教の一派として知られ、特にその瞑想実践である「坐禅」が広く知られています。坐禅は、心を落ち着かせ、自己を見つめ直すための手段として多くの人々に実践されています。近年では、ストレス社会においてこの実践が注目され、心と体の健康を促進する方法としても評価されています。本記事では、禅宗の基本概念、坐禅の実践方法、心理的および身体的効果、さらには日常生活への影響について詳しく探ります。

1. 禅宗の基本概念

1.1 禅宗の起源

禅宗の起源は、インドの仏教にさかのぼりますが、中国に伝わった時に独自の発展を遂げました。特に、初代祖師である達磨(ダルマ)が中国に来たことが大きな転機とされています。達磨は、悟りを得るための直接的な体験を重視し、文字や教理に依存することを否定しました。彼の教えは「直観的な理解」を強調し、言葉や書物ではなく、内面的な体験を通じて悟りに至ることを目指します。

禅宗の成立後、さまざまな流派が形成されましたが、その中でも特に「臨済宗」と「曹洞宗」という二大流派が知られています。臨済宗は、「公案」と呼ばれる問題を通じて悟りに至ろうとする方法を重視し、曹洞宗は坐禅を中心にした修行を行います。これらの流派は、禅宗の多様性を示すと同時に、実践の仕方が異なることを物語っています。

1.2 禅宗の教理

禅宗の教理は、非常に直観的で、一般的な仏教の教えとは異なる点が多くあります。禅では、「無我」や「空」という概念が重要視されており、自我を超えた真理の認識を目指すことが核心にあります。これは、個人の煩悩や執着を手放し、真の自分を見つける助けになるとされています。

禅宗の教えはまた、日常生活に根ざしたものであるため、修行者は山や寺での生活だけではなく、日常のどんな瞬間にも悟りの機会があると捉えます。この「普通の生活がそのまま修行である」という考え方は、多くの人にとって親しみやすく、実践しやすい要素となっています。

1.3 他の仏教派との違い

他の仏教派との大きな違いは、知識への依存を排し、経験を重視するところにあります。たとえば、上座部仏教では経典に基づく教義の学びが重視されますが、禅宗ではその教えを超えた体験の重要性が強調されます。また、坐禅を中心とした修行法も他の派と異なり、非常に特異な位置を占めています。

さらに、禅宗では「即身成仏」という考え方があり、自分が今ここにいることで既に成仏しているという意識を持つことが求められます。この「今」の瞬間に全ての答えがあるという視点は、禅の実践を通じて深まっていきます。このように、禅宗は仏教の中でも特に独創的なアプローチを持つ流派であると言えるでしょう。

2. 坐禅の実践方法

2.1 坐禅の姿勢

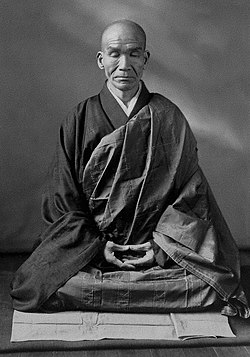

坐禅の基本は、正しい姿勢です。まず、床に座るか、専用の座布団を使用します。足を組む際は、左足を右足の上に乗せる「半坐禅」や、両足を引き込んだ「完全な坐禅」など、さまざまな姿勢がありますが、自分が最も楽に感じる姿勢を選ぶことが大切です。両膝は床につけ、背筋を伸ばし、頭のてっぺんを天井に引き上げるようなイメージを持ちましょう。

次に、手の位置も重要です。一般的には、両手を組み、膝の上に置く「法界定印」という形が用いられます。この手の組み方は、エネルギーの循環を助けるとされています。また、顎を少し引き、視線は下向きにすることで、心を落ち着かせる効果もあります。こうした姿勢をしっかりと整えることが、坐禅の効果を最大化するキーとなります。

さらに、坐禅を始めたばかりの方は、長時間の実践が難しいことがありますので、まずは短い時間から始めることが推奨されます。たとえば、最初は5分から10分程度の坐禅を行い、徐々に時間を延ばしていくのが効果的です。これにより、体が慣れていくと同時に、心も静まりやすくなります。

2.2 呼吸法と注意の集中

坐禅の中では、呼吸法も重要な要素です。深い呼吸をすることで、心拍数が安定し、精神的なリラックス効果が得られます。具体的には、鼻からゆっくりと吸い込み、口からゆっくり吐き出すことが基本です。この際、呼吸に意識を集中させることで、他の雑念が消え去りやすくなります。

注意を集中させるためのテクニックとしては、「数息観」という方法があります。これは、吸う息と吐く息を数えながら行うもので、たとえば5回吸ったら5回吐く、というように数をカウントします。これにより、心が定まり、瞑想に入る準備が整います。最初は数えることで落ち着くかもしれませんが、次第に無念無想の境地へと至ることができるでしょう。

瞑想中は、心に浮かんでくる雑念を排除することが求められますが、無理に排除しようとしても逆効果です。感じるままにただ眺め、再び呼吸に意識を戻すことが重要です。このプロセスが、心の訓練となり、坐禅を通じて内面的な成長を促します。

2.3 環境の整え方

坐禅を行う際には、環境の整備も欠かせません。静かで落ち着いた場所を選ぶことがほとんどの人にとって望ましいです。自宅で行う場合は、部屋の明かりを暗くし、静かな場所を選びましょう。また、アロマやお香を使うことで、リラックスを促す環境を作るのも一つの方法です。香りは、心を落ち着かせる効果があるため、快適な空間を確保することで坐禅の質が向上します。

さらに、坐禅の時間を決めておくことも有効です。毎日同じ時間に坐禅を行うことで、習慣化しやすくなります。早朝や寝る前に実践する人が多いですが、自分のライフスタイルに応じて適切な時間を設定してください。

もちろん、道具も重要です。坐禅用のクッションやマットを使用することで、体への負担を軽減し、より集中した状態で瞑想に臨むことができます。自分に合った道具を使うことで、坐禅自体がより快適な体験となり、心と体の調和を図る助けになります。

3. 坐禅がもたらす心理的効果

3.1 ストレス管理

ストレス社会において、坐禅は多くの人々にとって非常に効果的なストレス管理法となっています。坐禅を行うことで、体がリラックスし、心の緊張が解消されます。実際に、坐禅を行っている間の呼吸が深まることで、リラックスホルモンと呼ばれるセロトニンやオキシトシンが分泌され、ストレスを軽減する助けになります。

例えば、長時間の仕事や家庭のストレスからくる疲れを感じることが多いビジネスマンは、ランチタイムや仕事の合間に数分の坐禅を取り入れることで、心の平穏を取り戻すことができると実感しています。短時間でも定期的に行うことで、ストレス反応を抑え、冷静に物事を判断する能力が向上します。

また、心理的なストレスだけでなく、緊張やイライラといった感情のコントロールにも効果があります。「今この瞬間」に集中することによって、未来や過去の心配から解放され、心が落ち着きを取り戻します。このため、経験を通じて坐禅の効果を実感する人も少なくありません。

3.2 感情の安定

坐禅を通じて得られる感情の安定は、多くの人にとっての大きな利点です。日常生活の中で感じる不安や悲しみ、怒りといった感情に対する許容度が高まり、感情的な反応を抑える助けとなります。坐禅では自身の内面を観察し、感情を客観視することが求められます。これにより、生じた感情に振り回されることなく、冷静に対処する力がついていきます。

実際に、坐禅を続けることで、過去のトラウマやネガティブな経験に対する反応が変わったという声も多く聞かれます。過去の出来事を静かに受け入れることで、感情の解放が進み、心の中に余裕が生まれます。このプロセスは、自己受容の一歩とも言えます。

さらに、坐禅がもたらす感情の安定は、他者との関係にも良い影響を及ぼします。自分の感情を適切に把握し、コントロールする力が身についてくると、他人の感情にも敏感になり、共感を持てるようになるため、人間関係の質が向上する傾向にあります。これは、仕事やプライベートにおいて大きなメリットとなります。

3.3 集中力の向上

坐禅は、集中力の向上に非常に効果的です。瞑想中に呼吸に意識を向けることが求められるため、必然的に集中力が鍛えられます。最初は雑念が絶えませんが、継続的に実践することで、次第に心が静まり、必要なものに焦点を合わせる能力が向上していきます。

集中力の向上は、特に仕事や勉強において大きな利点をもたらします。多忙な日常生活では、思考を整理し、重要な情報にフォーカスすることが求められますが、坐禅を行うことで、その難しさを乗り越える力を養うことができます。たとえば、勉強中に坐禅を取り入れることで、学習効率が高まったと感じる学生も多いです。

また、集中力が向上することで、日常の些細な作業にも丁寧に向き合えるようになります。これにより、仕事の効率も向上し、自身の成長へとつながるのです。坐禅が集中という側面からのパフォーマンス向上にも寄与していることは、多くの研究でも示されています。

4. 坐禅がもたらす身体的効果

4.1 姿勢の改善

坐禅を行うことで、体の姿勢が改善されることが多くの人に実感されています。正しい坐禅の姿勢を維持することで、腰や背中の筋肉が鍛えられ、日常生活における姿勢も自然と良くなります。特に、長時間のデスクワークやスマートフォンを使用することが多い現代人にとって、姿勢の改善は重要な健康効果と言えるでしょう。

座っているだけでなく、坐禅を定期的に行うことで、体のバランスが取れるようになり、疲れやすかった体調も改善される傾向があります。このような身体的な変化は、見た目にも反映され、自信を持ちやすくなるかもしれません。

さらに、坐禅中は体が均等に分散されるため、筋肉がほぐれ、血行が良くなるとの研究結果もあります。これによって、リフレッシュ感を得られるだけでなく、慢性的な症状の緩和にも繋がります。姿勢が改善されること自体が、日常生活全体の質を向上させる要因となります。

4.2 リラクゼーションと疲労回復

坐禅の実践を通じて、心身のリラクゼーションが促され、日々の疲労回復に役立ちます。坐禅を行うことで、深い呼吸と静かな環境が相まって、自律神経を整える効果が期待できます。これにより、心の過緊張やストレスが緩和され、疲れを取り去る助けとなります。

ランニングやヨガと並んで、坐禅はリラクゼーションテクニックとしても評価されています。特に、日常生活に疲れを感じる方や、仕事でのストレスが多い方には、坐禅を通じた自己ケアが欠かせない要素となり得ます。短時間でも、静かに自分自身を見つめることで、心のエネルギーを再充電できる時間を確保することが可能です。

さらに、坐禅を続けることで、心身のコンディションが良くなり、睡眠の質も向上すると言われています。寝る前に数分の坐禅を行うことで、心の準備ができ、よりよい眠りに入ることができるなんて、嬉しい副産物とも言えます。この効果がもたらすリラックス感は、日常生活のパフォーマンスにも好影響を与えます。

4.3 健康への影響

坐禅がもたらす身体的な健康効果は多岐にわたります。特に、定期的な坐禅の実践は、心血管系や免疫系の健康を維持・向上させる役割を果たすとされています。瞑想を通じて免疫機能が向上するという研究もあり、坐禅を行うことで病気への抵抗力が高まる可能性があります。

また、坐禅は血圧を下げる効果も期待されています。リラックスによって心拍数が穏やかになり、血管が拡張することで、血液の流れがスムーズになるのです。日常的に高血圧に悩んでいる方にとって、坐禅が新たな治療法として注目されることもあるでしょう。

さらに、慢性的な痛みの緩和にも効果があるとされています。坐禅によって意識が体に向かうことで、不快な感覚を受け入れることができ、痛みそのものを和らげる助けとなります。このような身体への影響を通じて、坐禅は全体的な健康促進に寄与することができるのです。

5. 坐禅の実践による日常生活の変化

5.1 忍耐力の向上

坐禅の実践を続けることで、忍耐力が自然と育まれることがあります。坐禅中には体の痛みや心の雑念に対して向き合う必要がありますが、これを乗り越えることで、自己鍛錬が行われます。たとえば、初めて長時間の坐禅を試みた時に、脚の痛みや不快感に耐えなければなりません。それを乗り越え、心を静めることができたときに、忍耐力が培われます。

この経験は、日常生活においても大いに役立ちます。たとえば、仕事のプレッシャーや人間関係のトラブルに直面した際に、以前よりも冷静に対処できるようになるでしょう。自身の感情をコントロールし、短期的なストレスに耐える力がつくことで、困難な状況でも前向きに進む力になるのです。

また、忍耐力は、長期的な目標に対する取り組みの質にも影響を与えます。生きていく中でさまざまな挑戦に直面することがありますが、坐禅を通して得た忍耐力が、その挑戦を乗り越える際の大きな支えとなります。

5.2 人間関係への好影響

坐禅は、自己と向き合う時間を提供するだけでなく、他者との関係にも良い影響を与えます。自己的な内面的成長を促すことで、他人に対する理解や共感が深まるからです。自己を理解することで、人間関係におけるコミュニケーションが改善され、よりオープンな態度で人と接することができるようになります。

たとえば、以前はイライラしたり、感情的な反応を示したりしていたシチュエーションでも、坐禅の実践によって冷静さを保てるようになることがあります。こうした変化により、家庭や職場での人間関係が円滑になり、ストレスの少ない環境を生み出す役割を果たします。

また、坐禅を通じて得た感情の安定は、パートナーとのコミュニケーションにも良い影響を与えます。自身の心が整うことで、相手に対しても優しさや理解をもって接することができるのです。この結果、より良い関係が築かれたり、サポートし合える環境が生まれることもあります。

5.3 生活の質の向上

坐禅を定期的に行うことで、全体的な生活の質が向上するということが、多くの実践者によって報告されています。心が整った状態で日々の生活に臨むことで、余裕を持って物事に取り組むことができ、ストレスの影響を軽減することが可能です。

また、日常生活における細かな瞬間に気づく力も向上します。たとえば、食事や散歩をするときに、その瞬間を楽しむ意識が強まり、感謝の気持ちを持てるようになります。これによって、日常的な小さな喜びを見つける力が育まれ、生活そのものが豊かになるのです。

さらに、自身の成長を感じることで、自己肯定感が高まります。生活の中でトラブルや挑戦に直面したときに、以前よりも強い自信を持って立ち向かえるようになるため、充実感のある日々を過ごす助けとなります。結果として、坐禅が生活全般の質を高め、より満たされた人生を送るきっかけとなります。

6. まとめと今後の課題

6.1 坐禅イントロダクションの重要性

坐禅の実践がもたらすさまざまな効果を考慮すると、非常に価値のある修行法であると言えます。しかし、坐禅が持つ良さを多くの人々に伝えることが重要です。そのためには、坐禅を初めて体験するためのイントロダクションを用意し、手軽に始めることができる環境を整える必要があります。

初めて坐禅に挑戦する方にとって、難しさや抵抗感を感じることが多いため、導入時のサポートが不可欠です。例えば、初心者向けのワークショップや教室を設けることで、実践方法や効果を理解する手助けができるでしょう。こうした取り組みが、より多くの人々に坐禅を広めるきっかけとなります。

6.2 さらなる研究の必要性

坐禅の効果については、多くの経験談や実践者の声が存在しますが、科学的な研究はまだまだ発展の余地があります。瞑想や坐禅の持つ心理的・身体的効果を明確に示す研究が進むことで、広く社会に認知される手助けとなるでしょう。

特に、坐禅がもたらすストレス緩和や健康維持の効果についての研究が進められ、医療の分野との連携が強化されることも期待されます。科学的根拠が明確に示されることで、坐禅の適用範囲や教育プログラムの中でも取り入れやすくなるでしょう。

6.3 禅の実践の普及について

坐禅は単なる精神的な修行に留まらず、心と体、さらには社会とのつながりを強調する素晴らしい手段です。これを踏まえ、より多くの人々が日常生活の中で坐禅を実践できるように、コミュニティでのワークショップやセミナーの開催を通じて、普及活動を行っていくことが肝要です。

また、オンラインでの瞑想クラスやアプリを通じた実践も有効です。現代社会の多様化に応じた形で、坐禅を取り入れやすい環境を整えることで、より多くの人々がその恩恵を受けることができるでしょう。それが、やがては心の豊かさをもたらし、社会全体の健康と幸福へとつながることが期待されます。

「終わりに」

坐禅は、心と体、さらには社会とのつながりを強調する素晴らしい手段であり、その実践は多くの心理的な効果や身体的な効果をもたらします。これらの効果を通じて、自己の成長や人間関係の改善、生活全般の質の向上が実現されるのです。今後も坐禅の普及や研究が進むことで、より多くの人々にその素晴らしさが伝わることを願います。