はじめに、禅宗は中国の仏教の一派であり、その教義や実践は中国文化に深い影響を与えてきました。特に、禅宗は書道、茶道、庭園といった美学的な要素を通じて、その精神性や哲学を体現しています。これらの要素はそれぞれ独自のアプローチで、心の平穏や内面的な成長を促す手段として広く受け入れられています。本記事では、禅宗の美学を「書道」、「茶道」、そして「庭園」という観点から詳しく探究していきます。

1. 禅宗の基本概念

1.1 禅宗の歴史

禅宗の起源は、中国の隋代(581-618年)にまで遡ることができます。最初の禅師である達磨(ダルマ)は、インドから中国に渡ってきた僧侶で、瞑想や直接的な体験を重視しました。彼は「心のままに生きる」ことを教え、内面的な覚醒を促しました。その後、唐代には個々の禅僧の教えが広がり、禅宗のさまざまな流派が生まれました。日本に伝わる際には、特に臨済宗や曹洞宗などが重要な役割を果たしました。

また、禅宗はその発展の過程で、伝統的な仏教の教義とは異なるアプローチを取るようになります。特に「直感的な教え」として、直接的な体験や瞬間的な悟りを強調します。このようなスタイルは、後の芸術や文化にも深く根付くことになります。

1.2 禅宗の教義

禅宗では、教えを受けることよりも、実際に体験することが重んじられます。「無心」という概念は、禅の教義の中心にあり、煩悩を超えた状態を目指すことが求められます。心を静め、自己を見つめ直すことで、本来の自分と出会うことができるとされています。そのため、瞑想や座禅は日常的な修行方法として重視されています。

さらに、禅宗の教義には「今回」の瞬間を大切にすることも含まれます。この瞬間に意識を集中させることで、過去や未来に対する執着を手放し、現在を生きることが可能になります。この考え方は、書道や茶道、庭園の美学においても反映され、作品や所作の一つ一つが「今」に根ざしています。

1.3 禅の修行方法

禅宗の修行方法は主に座禅と呼ばれる瞑想法で構成されています。座禅は、静かに座り、呼吸に意識を集中させることで行われます。この時、思考がめぐることは避けられませんが、それを否定するのではなく、ただ受け入れ、流さなければなりません。このような修行を重ねることで、心の平穏が得られ、内面的な成長が促進されるのです。

また、近年ではこうした座禅がメンタルヘルスやストレス緩和の手段としても注目されています。多忙な現代社会において、禅の教えや実践がどのように役立つかを考えることが重要です。禅の修行は、ただの宗教的な活動に留まらず、ライフスタイルの中で実践できるものになっています。

次に、禅宗の美学の一部を形成する書道について詳しく見ていきましょう。

2. 書道の美学

2.1 書道の歴史と起源

書道は、その起源を古代中国に持ち、文字の美しさを追求する文化的な表現方法として発展してきました。初めて筆が登場したのは、紀元前4000年ごろとされ、もともは神聖な儀式で使用されていました。その後、漢字の普及と共に、多くの流派やスタイルが生まれ、書道は中国文化の重要な一部となりました。

また、書道と禅宗の関係は深く、書道を通じて禅の精神が表現されます。書の線や形、筆遣いには、作者の内面的な感情や心の動きが反映されます。特に、禅の教えに基づく即興的な書き方が功を奏し、自己の存在を表現する際に大切な要素とされています。

2.2 書道の技法とスタイル

書道にはさまざまな技法やスタイルがありますが、最も知られているものとして「楷書」、「行書」、「草書」などがあります。楷書は文字がはっきりと書かれており、正式な文書や書簡に使われます。一方、行書や草書は、より流れるような筆致が特徴で、作者の個性が反映されやすいです。

書道の技法では、筆運びや墨の濃淡が重要なポイントです。筆を持つ手の力加減や、紙の状態、墨の仕上がりなどが、作品の完成度に直結します。特に、墨の穂先をどのように扱うかによって、全く異なる印象を与えることができます。そして、書道において大切なのは、単に美しく書くことではなく、心の状態をどう表現するかです。

2.3 書道と禅の関係

書道と禅の深い関係は、禅の修行方法が書道にどのように影響を与えているかを考えることで理解できます。書道家たちは、座禅を通じて培った「無心」の状態で筆を動かすことが求められます。この無心の状態こそが、書道の美しさを引き出すのです。

また、書道においても「瞬間」に集中することが重要です。完成を急ぐあまりに雑な仕上がりになってしまうことが多い中で、ゆっくりとした時間を取りながら、一筆一筆を大切にしていくという心掛けが求められます。こうした心の状態が、書道を通じて見られる美学として表現されます。

次に、茶道の美学について探っていきましょう。

3. 茶道の美学

3.1 茶道の歴史と理念

茶道は、中国の唐代に始まり、後に日本において独自の発展を遂げました。初めは貴族や文人の嗜みとして広がり、後に「和敬清寂」といった茶道の基本理念が形成されます。この理念は、調和、敬意、清潔、静寂という四つの要素から成り立っており、茶道の実践にはこれらを意識することが求められます。

さらに、茶道はただのお茶を楽しむこと以上の意味を持ちます。特に、禅宗の影響を受けているため、精神を集中させ、内面的な静けさを持って仕事に臨むことが重視されます。このため、茶道は単なる茶の儀式ではなく、自己を見つめ直すための大切な時間とされています。

3.2 茶道の道具と空間

茶道を実践する際には、道具や空間も非常に重要です。特に、茶器の選定や配置、空間の雰囲気などが茶の体験を大きく左右します。例えば、茶碗はその形状や質感によって、飲む際の感覚を豊かにします。

また、茶室の設計も興味深い点です。茶室はシンプルでありながら、静寂や清潔さを重視した作りになっています。一般的には、土壁や草葺きの屋根が使われ、自然と調和した空間が作られます。茶室の設計において重要なのは、訪れる人が心を落ち着け、茶道の精神を体験できる環境を提供することです。

3.3 茶道における禅の影響

茶道における禅の影響は顕著であり、特に作品や動作に現れる美しさは、禅の精神を反映したものです。茶の点て方や出し方、さらにはお茶を飲む姿勢など、全ての動作には禅のエッセンスが集約されています。

さらに、茶道の実践を通じて、心の持ち方や他者に対する敬意が育まれます。これにより、一杯の茶を介して、心と心が通じ合う瞬間が生まれます。禅の教えに基づく茶道は、単なる飲み物の提供にとどまらず、内面的な交流を生む手段としても機能します。

次に、庭園の美学について考察してみましょう。

4. 庭園の美学

4.1 禅庭の構成要素

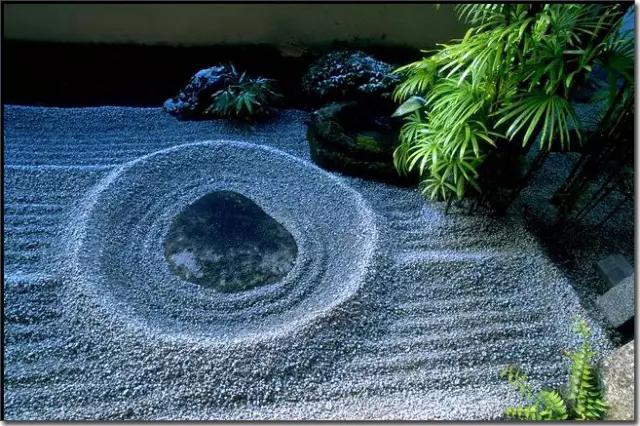

禅庭は、静寂と自然との調和を具現化した空間として知られています。典型的な禅庭には砂利、岩、溶岩、植物などが巧みに配置され、視覚的な美しさだけでなく、精神的な安らぎを提供します。特に、石や岩は、自然の力強さや存在感を象徴し、庭全体に落ち着いた雰囲気を与えます。

また、禅庭には「影」と「光」の要素も重要です。日によって変わる光の入り方や影の動きによって、庭の印象は大きく変わります。この変化は、一瞬一瞬を大切に生きる禅の思想を体現しています。

4.2 禅庭の象徴と意味

禅庭の各要素は、特定の象徴や意味を持っています。たとえば、砂利は海を表し、岩は山を象徴します。このように、禅庭全体が自然を模しているのです。一見すると簡素な構成に見える庭ですが、実はその背後に深遠な仏教の教えが息づいています。

さらに、各要素が調和をもたらすことで、訪れる人が内面的な平和を感じることができます。禅庭は、視覚的な美しさだけでなく、精神的な安定を提供する空間として、大きな意味を持っています。

4.3 禅庭の作り方と体験

禅庭を作る際の基本的なステップには、土地の選定、設計、そして要素の配置があります。特に、設計においては、全体的なバランスを考慮し、訪れる人が自然と心を落ち着けられるような配置が求められます。

また、自分自身で禅庭の作り方を体験することも重要です。実際に手を動かすことで、心の静けさを感じられる瞬間が得られるでしょう。砂をかき混ぜたり、石を配置したりする作業自体が、瞑想に似た効果をもたらします。自分の手で作り上げた庭は、他の人にとってだけでなく、自分自身の心にも帰属する空間となります。

最後に、禅宗の美学の現代的意義について考えてみましょう。

5. 禅宗の美学の現代的意義

5.1 現代社会における禅の意義

現代社会は忙しく、ストレスに満ちています。このような中で、禅の教えや実践が再び注目されています。特に、ストレス緩和やメンタルヘルスの観点から、瞑想や座禅が広まりつつあります。実際に、多くの企業や学校で、禅のワークショップが行われています。

また、禅の美学は、シンプルさや自然との調和を重視しているため、現代のライフスタイルに応じて応用しやすいです。日々の生活に忙しさを感じる中でも、小さな瞬間を大切にすることで、精神的なバランスを保つことが可能になります。

5.2 禅の美学と日常生活

禅の美学は、日常生活の中で実践可能です。たとえば、食事の際に、食材を大切にし、ゆっくりと味わうことや、掃除の際に心を込めて行うことは、屋内外の空間を整えるだけでなく、心の整理にもつながります。

また、禅の教えには、「今を生きる」ことが求められています。これを踏まえれば、日常の中でも瞬間を楽しむ方法が見えてきます。一杯の飲み物、一枚の絵、何気ない日常の中にある美を感じ取ることで、心の豊かさを実感できるのです。

5.3 禅思想の未来展望

禅思想は、未来においても重要な役割を果たすでしょう。グローバル化や情報社会の進展に伴い、物質主義的な価値観が主流となっていますが、その反動として、内面的な充実や精神的な平和を求める動きも顕在化しています。禅の教えは、そんな現代の人々にとっての道標となっていくものと考えられます。

また、現代のアートやデザインにも禅の影響が見られるようになっています。ミニマリストなデザインや、自然素材を使用した製品など、禅的な要素が取り入れられつつあります。これにより、より多くの人々が禅の美学に触れる機会が増えていくことでしょう。

終わりに、禅宗の美学は書道、茶道、そして庭園という具体的な実践を通じて、現代の私たちにも豊かな心理的安定と内面的な成長をもたらします。そのため、これからの社会において、禅の教えや美学を意識的に取り入れていくことが重要です。内面の静けさを求める旅は、複雑な現代社会において非常に価値あるものであると言えるでしょう。