禅宗は、中国の仏教の一派であり、その根本的な考え方と実践は今日の私たちの生活にとても深く結びついています。禅の教えは、特に日常生活における調和をもたらす方法として多くの人に受け入れられてきました。心の平穏や内面的な成長を求める現代人にとって、禅宗の教えは非常に貴重なものであると言えるでしょう。この記事では、禅宗と日常生活の調和について詳しく探っていきます。

1. 禅宗の歴史

1.1 禅宗の起源

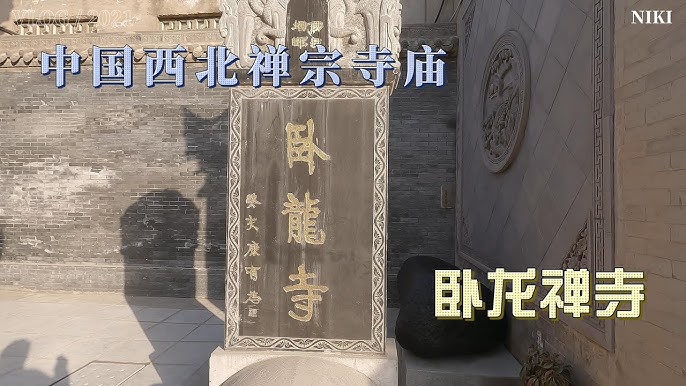

禅宗は、6世紀頃から中国で生まれました。その起源は、インドの仏教から直接的に影響を受けましたが、中国の道教や儒教の思想とも深く関連しています。特に、道教の「無為自然」の概念は、禅が生まれる土壌となったと言われています。禅宗は、直感や体験を重視し、言葉や理論よりも直接的な気づきが重要視されている点に特徴があります。この点が、多くの人にとっての「禅の魅力」となっています。

最初の禅宗の指導者として知られる達磨(ダルマ)は、禅の教えを広め、自身の瞑想の体験を通じて「心の内にこそ真理がある」と教えました。彼の教えは、後の禅僧たちに引き継がれ、様々な流派が生まれるきっかけとなります。禅宗はその後、南方の臨済宗や北方の曹洞宗など、さまざまな流派を形成しながら発展しました。

1.2 禅宗の発展と変遷

禅宗は、中国において広がる中で、様々な歴史的な背景や社会的な変化に影響を受けてきました。特に、唐代や宋代には、禅僧たちが多くの弟子を持ち、禅の思想が広まるとともに、文学や芸術にも大きな影響を与えました。この時期、禅宗と詩や書道は密接に結びつき、詩人や画家たちが禅の考え方を作品に反映させるようになりました。例えば、王維などの詩人は、禅の影響を受けた作品を残しました。

また、禅宗はさまざまな政治的状況にも影響を与えました。特に元代や明代においては、禅は人々の心を癒す手段として重視され、寺院も賑わいを見せました。その一方で、外来の宗教や思想に対しても強い抵抗を示す場面があり、禅僧たちは自らの信念を貫くために奮闘したのです。

1.3 日本への禅宗の伝来

禅宗が日本に伝わったのは、鎌倉時代の12世紀から13世紀初頭にかけてのことです。この時期、禅宗は特に武士階級に支持され、日本文化に深く根付いていきました。最初に日本に渡ったとされるのは、南宋から来た僧・栄西や、曹洞宗の開祖である道元です。彼らは、日本の仏教に禅の思想を持ち込み、その後の日本文化に大きな影響を与えました。

日本における禅は、特に茶道や花道、武道などと密接に関連しています。例えば、千利休が茶道を完成させた際には、禅のシンプルさと自然さが重視され、精神的な落ち着きや瞑想的な要素が取り入れられました。また、武士たちにとっては、剣道や弓道などの武道が禅の考え方を全面に打ち出し、精神を鍛える手段として発展していったのです。

2. 禅宗の基本概念

2.1 「空」の思想

禅宗の中心的な思想の一つに「空」という概念があります。これは、物事が固定的な実体を持たないということを意味します。禅においては、すべてのことが常に変化しており、我々はそれを受け入れ、執着から解放されることが重要視されます。この概念は、日常生活の中でも非常に役立ちます。たとえば、仕事でのストレスや人間関係の悩みも、「空」の思想によって、流れゆくものとして受け止めることで心の軽やかさを得ることができます。

「空」の思想は、私たちの思考パターンにも大きな影響を与えます。固定観念を持たずに物を考えることで、新たな視点を見出すことが可能になるのです。このように、禅の教えは、私たちの日常生活においても応用できる非常に実践的なものです。たとえば、物事の見方を変えることで問題解決の糸口が見つかることも多いでしょう。

2.2 瞑想の重要性

瞑想は禅宗の実践において欠かせない要素です。禅の瞑想は「座禅」として知られ、心を静め、内なる声に耳を傾ける時間を持つことを目的としています。座禅を通じて、心の静けさを得ることができ、日常生活での心の乱れを落ち着かせる効果があります。また、座禅を行うことによって、自己を見つめ直し、本来の自分を取り戻す手助けにもなります。

座禅の実践は、特別な場所や時間を必要とせず、どこでも行うことができます。朝の数分や、夜寝る前のひとときに行うことで、心を整理する習慣をつけることができるのです。日常生活の中で、ちょっとした休憩を挟むことで、ストレスを軽減し、心のスペースを作ることができるうえ、集中力も向上します。

特に忙しい日常を送る現代人にとって、瞑想の実践は解決策の一つとなります。通勤中や仕事の合間に数分間の瞑想を行うだけで、心の健康を維持する大きな助けになります。座禅を取り入れることで、心の平穏を手に入れることができるのです。

2.3 禅と倫理

禅宗には、特有の倫理観や価値観も存在します。禅においては、自己中心的な欲望や執着を手放すことが重要視され、他者との調和や共存が大切にされます。これにより、自己利益を超えた視点を持つことが奨励され、世の中とのつながり実感が重視されるのです。この教えは、現代社会においても非常に価値のあるものです。

例えば、企業のマネジメントにおいても、禅の教えを通じて人間関係を円滑に保ち、共感を持ったコミュニケーションを大切にすることが求められています。これは、組織の中に協力関係を築く上で非常に重要です。他の人と良い関係を築くためには、自我を手放し、相手の気持ちを理解する姿勢が必要です。

このように、禅の倫理観は、私たちの日常生活における行動や選択に影響を与える存在です。他者との調和を大切にし、助け合う関係を築くことで、社会全体がより良い方向に進むことでしょう。

3. 禅宗の実践

3.1 瞑想の技法

禅の瞑想技法はさまざまですが、基本的には「呼吸に集中すること」が重視されます。まず、楽な姿勢で座り、目を閉じて心を落ち着けます。その後、ゆっくりと呼吸を意識し、吸う息や吐く息に注意を向けることで心を集中させていきます。このようにシンプルなプロセスを繰り返すことで、心の中に浮かぶ雑念を手放し、内面的な静けさにアクセスすることができます。

また、視覚や聴覚など、他の感覚を用いた瞑想もあります。例えば、音に耳を傾けることで、周囲の環境を感じ取り、自分との対話を深める手法です。これにより、心の中で過ぎ去る思考を観察し、受け入れることで、より深い自己理解につながるでしょう。

最後に、瞑想の継続が非常に重要です。最初は数分から始め、徐々に時間を延ばしていくことで、徐々に自分の内側に触れることができるようになります。日々のルーティンの一環として組み込むことで、心の安定を得ることができるのです。

3.2 禅堂での生活

禅宗の実践は、禅堂での生活を通じてさらに深まります。禅堂では、煩わしい日常から離れ、心を落ち着ける環境が整えられています。ここでの生活は、朝の座禅から始まり、食事や掃除などの日常行為も厳格に行われます。これによって、日常生活のあらゆる瞬間において禅の教えを実践することができます。

禅堂での生活では、グループでの座禅や修行が行われます。仲間と共に過ごす時間は、相互に影響を与え合い、共に成長するチャンスとなります。また、食事は一緒に準備され、食べる前には感謝の意を表す儀式が行われます。このように日々の行動が禅の実践となり、日常生活に自然と根付いていくのです。

禅堂での生活は、外界からの刺激が少なく、内なる自分に目を向けるための貴重な時間です。ここで得た気づきを日常生活に持ち帰ることで、より深い洞察を持って日々を過ごすことが可能となります。

3.3 日常の中での実践

禅宗の教えは、特別な場所や時間に限られず、日常生活そのものに息づいています。例えば、食事をする際には「いただきます」の精神を持ち、食材の恵みに感謝することが重要です。また、掃除や身の回りの整理整頓も、心を清める行為として捉えることができます。

さらに、日常の中で体験するさまざまなことにも、禅の教えを応用することができます。たとえば、忙しい日々の中で感じるストレスを解消するために、深呼吸をすることや、ちょっとした休憩をとることが挙げられます。これにより、心をリセットし、よりクリアな状態で日常に戻ることができるのです。

このように、禅の実践は、特別な環境だけでなく、私たちの普段の生活の中でも十分に行うことができます。小さな瞬間を大切にすることで、禅の教えを日常生活に取り入れることが可能なのです。

4. 禅宗と日常生活の関係

4.1 禅の教えとストレス管理

現代社会において、ストレス管理はますます重要になっています。禅の教えは、このストレスに対する一つの解決策を提供します。「今ここ」に焦点を当てることで、過去や未来に対する不安から解放され、現在を大切にすることができます。たとえば、仕事のプレッシャーや家庭の問題に対して、禅の考え方を用いてストレスを軽減する方法を知ることで、心の安定を図ることができます。

具体的には、短い瞑想や深呼吸を行うことが有効です。これにより、瞬時に心をリフレッシュさせることができ、結果的にストレスを軽減することができます。また、日常生活の中で、ポジティブな対話を意識することで、周囲のエネルギーが変わり、ストレスの原因を減少させることができるでしょう。

ただし、禅的なストレス管理は、直ちに解決策を見出すことは難しい場合もあります。それでも、日々の小さな実践が積み重なることで、心の柔軟性が増し、ストレスに強くなる自分を育てることができるのです。

4.2 シンプルライフとミニマリズム

禅宗の教えには、シンプルライフやミニマリズムの要素も含まれています。物質的な豊かさよりも、心の豊かさを大切にする姿勢が求められます。この考え方は、現代社会において非常に重要で、多くの人が物に執着するあまり、本当に大切なものを見失っています。

シンプルライフの実践は、物を減らすことから始まりますが、それに止まらず、心の整理を行うことも必要です。無駄な情報や感情を手放すことで、心が軽くなり、より多くの空間を持つことができます。たとえば、身の回りの不要な物を整理し、その分の時間やエネルギーを大切な人との関係に使うことで、本質的な豊かさを手に入れることができるのです。

ミニマリズムは、生活の様々な側面において実践できます。身の回りの環境の整頓や、食事のシンプル化など、あらゆる場面で禅の教えを生かすことができるのです。これにより、物質的な豊かさから解放され、より生き生きとした心の状態を育てることができるでしょう。

4.3 日常行為の中の禅

日常生活の中で毎日行う行動も、禅的な視点で見ることで特別な意味を持つようになります。例えば、料理をする際には、食材の香りや色、味に意識を向けることで、単なる作業から芸術的な体験へと昇華できます。また、洗濯や掃除の際にも、その行為を「心を空にする時間」として大切にすることで、心の中に平穏が広がるのです。

また、日常の中で出会う人たちとのコミュニケーションも、禅の教えを活かすことができます。相手の話をじっくりと聴くことや、一瞬の出会いを大切にすることで、日常生活の中に深い意味が見つかるでしょう。このように、小さな瞬間に心を寄せることで、より豊かな日常を実現することができるのです。

5. 禅宗の影響と文化

5.1 芸術への影響

禅宗は、絵画や詩、音楽、茶道など、さまざまな芸術に深い影響を与えています。特に、日本では禅の思想が庭園や建築、さらには書道や絵画においても見られます。たとえば、禅僧たちが描く水墨画は、シンプルでありながらも深い意味を持つ作品が多く、観る者に深い感銘を与えます。

また、禅と茶道の関係も重要です。茶道は、ただの飲食の儀式にとどまらず、禅の精神を具現化した文化活動です。茶を点てる行為そのものが瞑想と捉えられ、心を整えるための大切な時間となります。このように、禅の教えは芸術を通じて広まり、その深いメッセージを多くの人々に伝えてきたのです。

さらに、禅的なアプローチは、現代美術やデザインの世界にも影響を与えています。シンプルな形状や色彩が、心の静けさや調和を表現するための手段として利用されています。このことからも、禅の思想は時代を超えて我々の文化に根付いていることがわかります。

5.2 教育と禅

教育の分野でも、禅の教えが活かされています。禅的な学びのアプローチは、マインドフルネスや自己認識を育てることに重点を置いており、生徒の心の成長にも貢献しています。例えば、学校教育の中で禅を取り入れることにより、子供たちが自分自身や周りの人との関係について深く考える機会を提供することができます。

また、企業研修やリーダーシップトレーニングにおいても、禅の教えが導入されることがあります。ストレス管理や集中力向上のためのメソッドとして、瞑想やマインドフルネスが評価されています。このように、禅の教えは様々な教育の場面で応用され、新たな発見や成長の機会を提供しています。

子供たちにとっても、禅的な学びは人生の重要な要素となります。礼儀や感謝の念、自己認識は、彼らの成長において欠かせないものです。禅を通じて育まれる心の豊かさは、未来の社会に大きな影響を与えることでしょう。

5.3 禅宗の現代的意義

現代社会において、禅宗の教えはますます重要になっています。テクノロジーが進化する一方で、人々は心の平安や内なる成長を求めることが多くなっています。禅の教えが提供する、ストレス管理や心を整える技法は、ビジネスパーソンや家庭を持つ人々にとってますます価値のあるものとなっています。

禅の実践は、単なる宗教的な行為でなく、自己成長や感情の安定を求める手段として広まっています。個人が職場や家庭で直面する課題を解決するための具体的なアプローチとして、禅の教えが受け入れられているのです。ある研究では、禅的な瞑想を取り入れた企業が社員の生産性を向上させることに成功した例もあります。

このように、禅宗は現代の生活の中においても重要な位置を占めており、人々の心と体の健康を支える役割を果たしています。禅の教えを持ち帰り、日常生活に取り入れることで、より調和の取れた社会を築くための一助となることでしょう。

終わりに

禅宗の教えや実践は、私たちの日常生活と密接に関連しています。ストレス社会において、心の平穏を得るための手段として多くの示唆を与えてくれます。禅の思想を取り入れることで、シンプルで質の高い生活を実現し、周囲との調和を図ることができるのです。皆さんも、ぜひ日常の中に禅の精神を取り入れてみてはいかがでしょうか。心の豊かさが広がるほど、内面的な成長が促進され、幸せな日々を実感できることでしょう。