禅宗は、中国から日本を含む他の文化に大きな影響を与えた重要な宗教的・哲学的な体系です。特に、日本の文化や生活様式において、禅の教えや実践がどのように根付いているのかを探ることで、文化交流の深さを理解することができます。ここでは、禅宗の起源とその発展、特徴、他の宗教との関係や日本文化への影響、そして現代における禅宗の意義について詳しく見ていきます。

1. 禅宗の起源と発展

1.1 禅宗の成立

禅宗は、6世紀頃に中国で誕生しました。その起源は、仏教の中でも特に瞑想に重点を置いた「ダルマ」にあります。伝説によると、インドから中国に伝わった仏教は、釈迦牟尼(しゃかむに)から直接受け継がれた教えを元に発展しました。初期の禅宗の宗祖として知られる達磨(だるま)は、南北朝時代の僧侶であり、彼の教えは、「心を静め、自らの存在を知ること」が基本です。

また、達磨は「無念無想」の境地を教え、これは後の禅の修行法における瞑想の中心的な要素となりました。さらに、禅宗は「直観」や「即身成仏」といった概念を導入し、学問や理論とは異なる実践的なアプローチを強調しました。

1.2 主な教えと理念

禅宗の教えは非常に多様ですが、特に重要なのは「今この瞬間を生きること」です。この考え方は、過去や未来に囚われず、常に現実を直視することを促します。これにより、私たちは日々の生活の中でこそ、真理や自己を理解する手助けとなります。例えば、禅の瞑想法である「座禅」は、ただ座って呼吸を整え、自分自身と向き合うことを重視します。

また、「禅の直感」なるものを通じて、無限の知恵が自分の内に存在することを信じることが奨励されます。“頭で考えること”ではなく、直接体験することが最も重要であるとされ、この価値観は日本の武士道や茶道、さらには芸術にも影響を与えています。

1.3 初期の発展と中国における普及

禅宗は、中国においてさまざまな流派を形成しながら発展しました。特に、唐代から宋代にかけてその影響力が増していきました。この時期、多くの著名な禅僧が登場し、禅寺が全国に広がりました。彼らは、精緻な修行方法や教えを編纂し、多くの弟子たちを育てることで、禅宗の教えを広めていきました。

また、禅宗は、絵画や詩文学などの文化面にも大きく関与し、特に中世中国の文人たちは、その影響を受けた作品を数多く残しています。彼らは禅の理念を背景に持つ作品を生み出し、精神的な追求や自然との一体感を表現しました。このように、禅宗は、中国文化全体に深く根ざしていきました。

2. 禅宗の特徴と実践

2.1 禅の基本的な修行方法

禅宗の修行方法は、主に「座禅」を中心としています。座禅はただの静止ではなく、意識を集中させ、自分の内なる声を聞くための方法です。しっかりとした姿勢を保ち、呼吸を整え、心を無にすることで、自己との対話が始まります。これにより、日常生活でのストレスや困難を乗り越える助けとなります。

さらに、禅では「公案」という教えも重要です。公案は、教師が弟子に与える問いであり、答えが一つではないため、自ら考え、体験を通じて答えを見つけることが求められます。例えば、有名な公案の一つに「一手の拍子は音を持つか?」というものがあります。この問いを通じて、物事の真実を体感するプロセスが奨励されています。

2.2 禅における瞑想の重要性

瞑想は、禅宗の実践において中心的な役割を果たします。瞑想を通じて、心の中の雑念が取り払われ、本質的な自己にアクセスすることができるとされています。特に西洋の心理療法と同様に、禅の瞑想は、ストレスを和らげ、心の平安をもたらすことでも知られています。

最近では、科学的研究でも瞑想の効果が証明されてきています。ストレスの軽減、注意力の向上、情緒の安定といった効果が報告されており、多くの人々が日常生活に取り入れ始めています。禅の瞑想は、単なる宗教的な行為ではなく、普遍的な心のトレーニングであるといえるでしょう。

2.3 禅宗とその生活様式

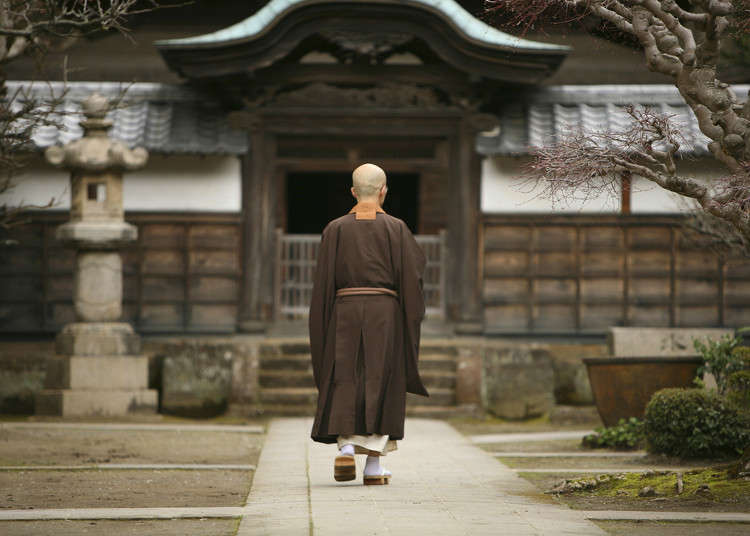

禅宗は、単なる宗教的実践だけでなく、生活様式にも影響を与えています。禅の精神は、シンプルで質素な生活を重視し、物質的な欲望から解放されることを促します。日本の禅僧たちは、庭の手入れや、茶道を通じて、日常の中に禅の思想を取り入れることを大切にしてきました。

例えば、茶道は禅の影響を色濃く受けており、静寂の中で飲むお茶1杯に深い意味と価値が注ぎ込まれています。このような一見簡素な行為が、実は深い哲学的な意味を持ち、豊かな精神的体験を提供しているのです。生活の中で禅を実践することで、人々は心の平穏を得ることができると言えます。

3. 禅宗の哲学と他の宗教との関係

3.1 道教との相互作用

禅宗が成立した当初から、道教との相互作用は見逃せません。道教は自然との調和や内面の探求を重視しており、禅宗の思想とも多くの共通点を持っています。両者の交わりが生まれたのは、中国の宗教文化が多様であったためであり、禅宗は道教の要素を取り入れることで、より多角的な思想を育みました。

たとえば、道教の「無為自然」の考えは、禅の「無」と密接に関連しています。無為自然は、自然の流れに逆らわず、ありのままを受け入れることを意味します。禅においても、物事をあるがままに観察し、受容する姿勢が重視されます。このように、道教と禅のつながりは、東洋哲学の基礎を形成しています。

3.2 儒教との相違点と共通点

儒教は、社会における倫理や道徳を重視する教えですが、禅宗とは異なる視点を持っています。儒教は、主に人間関係や社会制度の中での行動指針を提供しますが、禅は個人の内面的な探求に重きを置いています。それでも、両者には共通点も存在します。たとえば、倫理的な行動や自己修養は、禅にも受け継がれています。

しかし、儒教の教えが人に対立的な利害を持たせるのに対し、禅宗は個々の自己の内面を探求させることで、より深い満足感をもたらします。このような違いは、日本の文化においても現れており、禅と儒教の思想が融合することによって独特の価値観が形成されてきたのです。

3.3 仏教との影響関係

禅宗は仏教の一派であり、仏教の基本的な教義を受け継ぎつつも、独自の発展を遂げてきました。特に、禅宗は「直観的な理解」を重視しており、経典の学習よりも実践を通じて教えを体得することが重要視されます。この姿勢は、仏教の中心的な考え方とは異なるものですが、禅の特徴となっています。

また、禅宗は「非言語的な体験」を促進するため、通常の仏教教義や儀式に囚われない自由な視点を持っています。これが、日本の武道や芸術、特に茶道や庭園文化における美意識に対して重要な影響を及ぼしました。仏教の教えのもと、禅宗は日本の文化に深く根ざし、さまざまな形で表現されています。

4. 禅宗が日本文化に及ぼした影響

4.1 日本の茶道と禅の関係

禅宗は日本文化に多くの影響を及ぼしましたが、特に茶道における禅の影響は顕著です。茶道は、ただお茶を飲むための儀式ではなく、心と精神の修行とされています。茶道の創始者である千利休は、禅の教えを取り入れ、「侘び寂び」という美意識を強調しました。

千利休の茶道は、シンプルな道具や自然の素材を活用し、日常の喧騒から離れた静かな空間を創り出します。このような茶道の実践は、禅の精神そのものであり、参加者は静かに自らの内面と向き合う時間を持つことができます。したがって、茶道は単なる趣味にとどまらず、禅の教えを学ぶ大切な場ともなっています。

4.2 禅思想が日本の美術に与えた影響

禅思想は日本の美術にも多大な影響を与えています。例えば、茶室の設計や庭園のデザインは、禅の「無」や「空」に根ざした概念を体現しています。日本庭園における「借景」や「水の流れ」は、自然との調和を求める禅の思想を反映しており、訪れる人々に深い安らぎを与えます。

また、禅画や水墨画は、禅の精神を視覚的に表現したものです。このジャンルの作品は、余計な装飾を排除し、シンプルな構成と直感的な表現を特徴としています。たとえば、墨一つで表現された山水画や、自然の中の一輪の花は、禅の哲学を視覚的に感じさせ、見た者に瞑想的な体験をもたらします。

4.3 日本語における禅語の採用

日本語の中にも、禅からの影響が顕著に見られます。「無」、「空」、「禅」、「悟り」といった言葉は、日常的な会話の中でもよく使われるようになりました。これらの言葉は、禅宗の教えを通じて発展し、文化的な文脈で深い意味を持っています。

さらに、近年では、心理学や自己啓発の分野でも禅語が多く取り入れられ、特にストレス管理や精神的成長に貢献しています。「今ここにいることを大切にする」といった考え方が、多くの人生観や哲学に影響を与えています。その結果、禅の言葉は、単なる宗教的表現を超え、広範な文化的な影響を持つようになっています。

5. 現代における禅宗の重要性

5.1 現代社会における禅の役割

現代社会では、ストレスや忙しさが常に存在しています。そのため、禅宗が提案する「内面的な静けさ」を求める人々が増えています。禅の教えは、自己を見つめ直し、心の平和を得る手助けとなります。特に都市生活においては、禅の実践がリラクゼーションや調和をもたらし、多くの人々に支持されています。

近年の研究でも、瞑想や禅の実践が心身に良い影響を与えることが証明されています。たとえば、ストレスコーピングの手法として、企業の研修などでも瞑想が取り入れられています。このように、現代社会においても禅は重要な役割を果たしています。

5.2 禅的な生き方とストレス緩和

「禅的な生き方」は、物質主義や競争社会に対する反発としても浸透しています。具体的には、日常生活の中でのミニマリズムやマインドフルネスが脚光を浴びています。禅の教えに従い、重要でないものを削ぎ落とし、必要なものだけに囲まれた生活が理想とされています。

また、ストレス緩和のための実践として、毎日数分間の瞑想や呼吸法が取り入れられています。こうした習慣は、心を落ち着け、日常のストレスと向き合う力を育てます。結果、自己認識が高まり、より充実した生活を送ることができるようになります。

5.3 禅宗の普及と国際化

禅宗は日本国内だけでなく、世界中に広まりつつあります。海外では、特にアメリカやヨーロッパにおいて、禅の教えが注目されています。文化の交流の中で、禅のシンプルさや効能が認識され、多くの人々が禅を学ぶようになりました。

国際的な瞑想リトリートや禅のワークショップが各地で行われ、成功を収めています。この動きは、心の平和を求める現代人にとって、さらなる希望と安らぎをもたらすものとなっています。禅宗は、国や文化を越えて、より深い理解と絆を生み出す力を持つのです。

6. 結論

6.1 禅宗の意義と未来への展望

禅宗はただの宗教的実践ではなく、現代社会における自己認識や心の平安を求めるための深い道筋を提供しています。禅の教えが現代においても多くの人々に影響を与え、心身の健康やそのバランスを大切にする姿勢を育んでいることは特筆すべき点です。

今後さらに、禅の哲学が科学や心理学と結びつくことで、多くの情報をもたらすことでしょう。そして、禅が世界中で広まることによって、異なる文化との交流が進み、共感と思いやりの精神が育まれていくことを期待したいです。

6.2 文化交流の中での禅宗の位置づけ

文化交流の中で、禅宗は他の思想や宗教と協力し合いながら、それぞれの価値観を超えた理解へと導く役割を担っています。禅のシンプルさと明晰さが、さまざまな文化の橋渡しとなり、人々の心をつなぐ役割を果たしています。

このように、禅宗は日本文化のみならず、世界各国においてもその影響を発揮し続けています。禅の教えが、より多様で豊かな未来を築く鍵となることは間違いありません。私たちは、禅がもたらす智慧を通じて、より良い社会を築くための道を探索し続けるべきです。