禅宗は中国に根ざした仏教の一派であり、その哲学や実践は現代社会でも多くの人々に影響を与えています。特に、心の健康やストレス管理といった心理学的視点から、禅は重要な役割を果たすことができます。また、禅の教えは、ビジネスや教育の現場でも活用されており、さらには個人の生活や人間関係においても新しい価値観を提供しています。この文章では、禅宗の心理学的側面と現代における応用について深掘りしていきます。

1. 禅宗の基本概念

1.1 禅とは何か

禅(Zen)とは、心を静め、自己を見つめることを重視する思想や実践のことを指します。禅の基本的な考え方は、「今この瞬間」に集中すること、過去や未来にとらわれず、自らの内面を探求することです。この考え方は、ストレスが多い現代社会においても非常に有効だとされています。

禅の起源は中国にあり、6世紀頃に達磨大師が伝えたとされています。禅は、特にマインドフルネスや瞑想といった形で、多くの人に受け入れられています。また、禅の実践は、技術的なものだけでなく、日常生活の中にも取り入れられ、より多くの人々がその恩恵を受けています。

1.2 禅宗の歴史的背景

禅宗の歴史は、仏教が中国に伝わった時期に遡ります。禅は、インドのアーリヤ教と中国の道教や儒教の影響を受けながら、独自の発展を遂げました。特に、隋唐時代の中国で大いに栄え、さまざまな宗派が生まれました。この背景には、社会の変動や精神的な求めがあったと言われています。

また、禅は僧侶だけでなく一般の人々にも広まり、庭園や書道といった日本文化にも影響を与えました。日本に渡った禅は、特に侘び寂びの美学と結びつき、茶道や武道などに深く根付いています。こうした歴史的背景が、現在の禅宗の実践や思想の基礎を形成しています。

1.3 禅の基本教義

禅の教えは、主に直観や実践を重視します。そのため、言葉や理論に頼ることなく、実際の体験を通じて自己を理解することが求められます。禅の基本教義には、「心即是仏」や「一切唯心造」などの言葉があります。これは、心の持ち方が現実を創造するという考え方を示しています。

実際、一つの具体例として「坐禅」があります。坐禅は、座って瞑想することで心を整え、身心ともに安定させる方法ですが、これを続けることで徐々に直観が鋭くなり、より深い自己理解が得られるとされています。このように、禅は単なる哲学にとどまらず、実際の生活に役立つ道具でもあるのです。

2. 禅宗の特徴

2.1 禅の修行方法

禅の修行方法は多様ですが、最も代表的なのは「坐禅」です。坐禅は静かに座ることによって心を観察し、思考や感情を手放す練習です。具体的には、背筋を伸ばし、呼吸に意識を集中させることで、心のざわめきから解放される体験をします。このプロセスを通じて、人は自己の内面を深く見つめることができるようになります。

さらに、禅の修行には「公案」(こうあん)と呼ばれる具体的な問いや課題も含まれます。これは、研究者が答えようとすることで直感を磨く手法です。一例として、「一手の音は何か?」という問いが挙げられます。この質問は、一見すると答えようがないように思えますが、答えを探す過程が重要なのです。これにより、自己の思考習慣に気づき、発展させることができます。

2.2 禅の瞑想とマインドフルネス

禅の瞑想は、現代の「マインドフルネス」の概念とも深く結びついています。マインドフルネスは、現在の瞬間に注意を向けることを意味し、ストレスや不安の軽減に役立つとされています。禅の瞑想は、マインドフルネスを効果的に実践するための古代からの技術です。

例えば、仕事において短い時間でもマインドフルネスを取り入れることで、集中力が高まり、効率的にタスクをこなせるようになります。実際に、多くの企業がマインドフルネスのプログラムを導入し、生産性向上や従業員の満足度向上を図っています。禅の瞑想が持つこのような効果は、現代の忙しい生活において特に価値があります。

2.3 禅と日常生活の関係

禅は、単なる修行や瞑想だけに限らず、日常生活のあらゆる場面に応用することができます。食事、掃除、運動、すべての行動を「今」に意識を集中することが、禅の実践です。「掃除する時に掃除だけをする」、このように生活の全ての行為に対してマインドフルネスを持つことが、禅の教えの一部です。

日常生活での小さな心がけが、心を穏やかにし、ストレスを軽減する手助けとなります。たとえば、食事をする際に、テレビやスマートフォンから離れ、食事そのものに集中することで、食べ物の美味しさを感じ、満足感も得やすくなります。こうすることで心がリラックスし、日々の生活の質が向上します。

3. 禅宗の心理学的側面

3.1 禅と心の健康

近年、禅の実践が心の健康に与える影響について、多くの研究が進められています。禅の瞑想を取り入れることで、緊張や不安を軽減するだけでなく、メンタルヘルスの改善にも寄与することが確認されています。具体的に言うと、感情のコントロールやストレス管理が容易になり、心の安定を保つ助けとなります。

ある研究では、禅の瞑想を6週間実践した参加者が、心理的ストレスを20%以上減少させたという結果が示されています。これは、驚くべき数字であり、禅がただの精神論ではなく、実際に人々の心の健康に貢献していることを示しています。

3.2 ストレス管理と禅

また、禅はストレス管理が得意な手法でもあります。日常生活におけるさまざまなストレス要因(仕事や人間関係など)に直面した際、禅の瞑想によって心を整え、冷静に対処することが促されます。たとえば、職場でのストレスが溜まったとき、一時的に空いた時間を見つけて短い坐禅を行うことで、気持ちをリセットすることができます。

そして、ストレスを受けても反応を変えるトレーニングが禅の中にはあります。禅では、反応を観察し、どのように受け止めるかを選ぶ力を養います。これにより、ストレスに対する免疫力が向上し、より健全な態度を持って生活することが可能になります。

3.3 禅の心理療法への応用

禅の教えは、心理療法にも応用されています。その一例が、マインドフルネス認知療法(MCBT)です。この療法は、禅の瞑想を取り入れ、心の健康を促進することを目的としています。具体的には、不安や鬱の症状に苦しむ人々に対して、マインドフルネスの技法を用いて感情を冷静に観察することを教えるものです。

研究によれば、この方法によって多くの人が感情のコントロールを学び、自己肯定感を高めることができたと報告されています。禅の教えを活用することで、従来の治療法よりもより一層効果的に心の健康を実現する可能性があります。

4. 現代社会における禅の重要性

4.1 禅がもたらす生き方の変化

現代社会は情報過多やストレスの要因が多い環境ですが、禅が提供する「今を生きる」という視点は、非常に価値があります。この教えを実践することで、自己の内面に目を向け、騒がしい外部からの影響を減らし、心の安定を図ることができます。結果として、「自分自身を知る」ことができ、より充実した生き方を見つけることができます。

たとえば、忙しいビジネスパーソンが昼休みに静かに禅の瞑想を行うことで、心をリセットし、午後の仕事に臨む際の意欲や集中力が向上することがあります。このように、禅は日常生活にポジティブな変化をもたらす手段にもなります。

4.2 企業や教育における禅の導入

最近では、企業や教育機関でも禅の考え方が導入されつつあります。多くの企業が従業員のメンタルヘルスを重視し、ストレス管理の一環としてマインドフルネスプログラムを採用しています。これにより、職場の雰囲気が改善され、社員の生産性向上にも寄与しています。

さらに、教育現場でも禅のマインドフルネスが注目されています。生徒が感情をコントロールし、集中力を高めるための手法として、禅的アプローチが導入されることが増えてきました。たとえば、学校で行う短い瞑想の時間は、生徒たちがリラックスし、授業の理解力を高める助けとなっているのです。

4.3 社会的ストレスとその対策としての禅

現代社会では、様々な社会的ストレスが存在します。このストレスへの対策として、禅の実践がクローズアップされています。多くの人々が禅に触れることで、心の健康が向上し、ストレスへの耐性も高まることが期待されます。これにより、社会全体の健康状態も改善される可能性があるのです。

具体例として、ストレスを抱えた人々が禅を取り入れることで、対人関係が改善し、人間関係の調和を保つ基盤ができることがあります。このように、個人の心の健康が巡り巡って、周囲にも良い影響を与えることになるのです。

5. 禅と他の心理療法との比較

5.1 禅と認知行動療法

禅のアプローチは、従来の認知行動療法(CBT)と相補的な関係にあると言われています。認知行動療法は、思考や行動を変えることで感情を改善する療法ですが、禅はその根底にある感情を受け入れ、観察することから心の健康にアプローチします。両者を組み合わせることで、より深い理解と改善が得られる可能性があります。

例えば、クライアントがネガティブな思考に悩んでいる場合、禅の瞑想を通じてその思考をただ観察することで、無理に変えようとするストレスから解放されることができます。これにより、ストレスの軽減や自己肯定感の向上が期待できるのです。

5.2 禅と人間関係療法

禅はまた、人間関係療法とも非常に相性が良いです。他者との関わりはストレスの原因になることもありますが、禅の教えは自己理解を深め、より良い人間関係を築く手助けをします。特に、禅の実践を通じて、対話を行う際の心の準備が整うため、よりオープンで誠実なコミュニケーションが可能になります。

具体的には、禅の実践者が相手の話をじっくりと聞く姿勢を持つことで、満足のいくコミュニケーションが実現し、対人関係が円滑になります。このように、禅は人間関係の改善にも寄与することができるのです。

5.3 他の東洋思想との比較

禅の教えは、他の東洋思想とも密接に関連しています。たとえば、道教や儒教においても「今を生きる」ことは重視されています。これらの思想との比較をすることで、禅の独自性や共通点を見出すことができます。

道教は、自然との調和や無為の教えを強調しますが、禅は自己の内面に焦点を合わせる点で異なります。しかし、どちらも「今ここ」に意識を集中させる重要性を説いており、ストレス管理や心の健康において共通の基盤を持っています。これにより、自らの心を整える手法として、様々な思想が融合する可能性が開けてきます。

6. 未来の禅と心理学の可能性

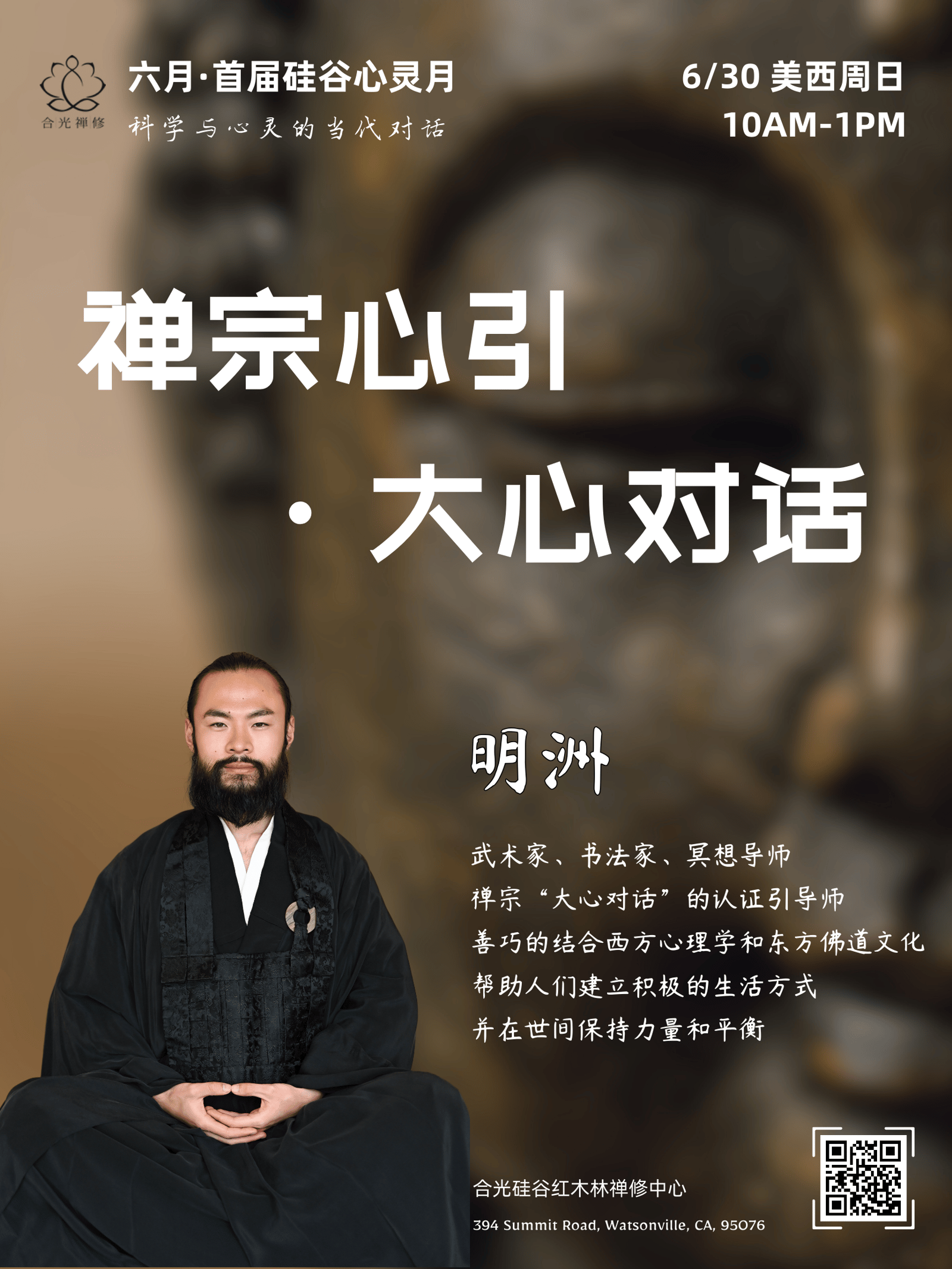

6.1 禅の実践の普及

近年、禅に対する関心が高まっており、さまざまな場面での実践が広がっています。今後も、禅の教えが科学的に裏付けられ、多くの人々がその効果を理解することで、普及がさらに進むでしょう。これにより、禅が心の健康やストレス管理において主流の手法の一つとして定着する可能性があります。

具体的には、雑誌や書籍、オンラインプラットフォームでの情報発信が重要な役割を果たします。特に、SNSや動画サイトを通じて気軽に禅に触れることができる環境が整うことで、若い世代にも広がっていくことでしょう。

6.2 科学的研究と禅の融合

今後、禅と心理学の分野での科学的な研究が進むことで、より深い理解が促進されることが期待されます。研究者が禅のメカニズムを探ることで、実践が心にもたらす影響を明らかにすることができ、サポートツールとしての禅の重要性が評価されるでしょう。

例えば、脳科学の観点から、禅の瞑想中に脳内で起こる変化を観察する研究が進めば、瞑想がどのように心と体に作用するのかが具体的に示される可能性があります。これにより、医療や心理療法に禅の技術を効果的に取り入れる新たな道が開けるかもしれません。

6.3 禅の持続可能な発展

最後に、禅の持続可能な発展が求められています。禅が人々の心に寄り添い、社会全体の幸福度や健康に寄与するためには、その教えや実践方法が継続的に進化し、適応されていく必要があります。定期的なワークショップやリトリート、オンラインプログラムなどが広がることで、禅に触れる機会が増え、より多くの人々が恩恵を受けることができるでしょう。

「禅の心理学と現代における応用」という視点から見ても、禅の可能性は無限大です。未来において、禅がますます多くの人々にとっての心の拠り所となることが期待されます。

これで、禅宗の心理学とその現代における応用に関する記事が完成しました。私たちの日常生活と禅の関係を深く理解することで、より豊かな生き方へとつながることでしょう。