禅宗は中国の伝統的な宗教の一つであり、その深遠な哲学と実践は他の宗教と密接に関連しています。特に、儒教や道教との関係は非常に興味深く、それぞれの宗教が持つ独自の視点や技法が互いに影響し合ってきました。本記事では、禅宗の特徴や実践を確認しながら、儒教や道教との関係について詳しく探究していきます。

1. 禅宗の概要

1.1 禅宗の起源

禅宗は、6世紀に中国で成立した仏教の一派です。初期の禅宗は、インドの釈迦(ブッダ)の教えを基にしつつ、中国の文化や思想に適応して発展しました。日本語で「禅」と呼ばれるこの宗派の根本的な思想は、直接的な体験を重視することにあります。特に、言葉や経典ではなく、個々の内面的な「気づき」を重んじます。

また、禅宗の名は「禅定」に由来し、瞑想の重要性を強調します。初期の伝説において、達磨大師が西の国から中国に渡り、皇帝に無言で教えを伝えたというエピソードがあり、この伝承は禅宗の神秘性と独自性を強調しています。このように、禅宗は単なる信仰体系ではなく、実践を通して自己探求を行う一つの方法とも言えるでしょう。

1.2 禅宗の基本概念

禅宗の中心的な概念には「無」の思想があります。これは、煩悩や執着を排除し、本来の自己を見つけることを目指します。「無」は、ただ単に「何もない」という意味ではなく、全てのものが一つであるという理解を促進します。このような考え方は、儒教や道教にも関連があり、それぞれの宗教で異なる観点から捉えられています。

さらに、禅宗では「今ここ」という意識が非常に重要です。私たちはしばしば過去や未来に心を奪われがちですが、禅は現在の瞬間に完全に存在することを教えます。このような意識の変化は、多くの人々にとって大きな解放をもたらし、ストレスの軽減に寄与します。この点でも、儒教の人間関係や道教の自然との調和と相互に関連しています。

1.3 禅宗の発展の歴史

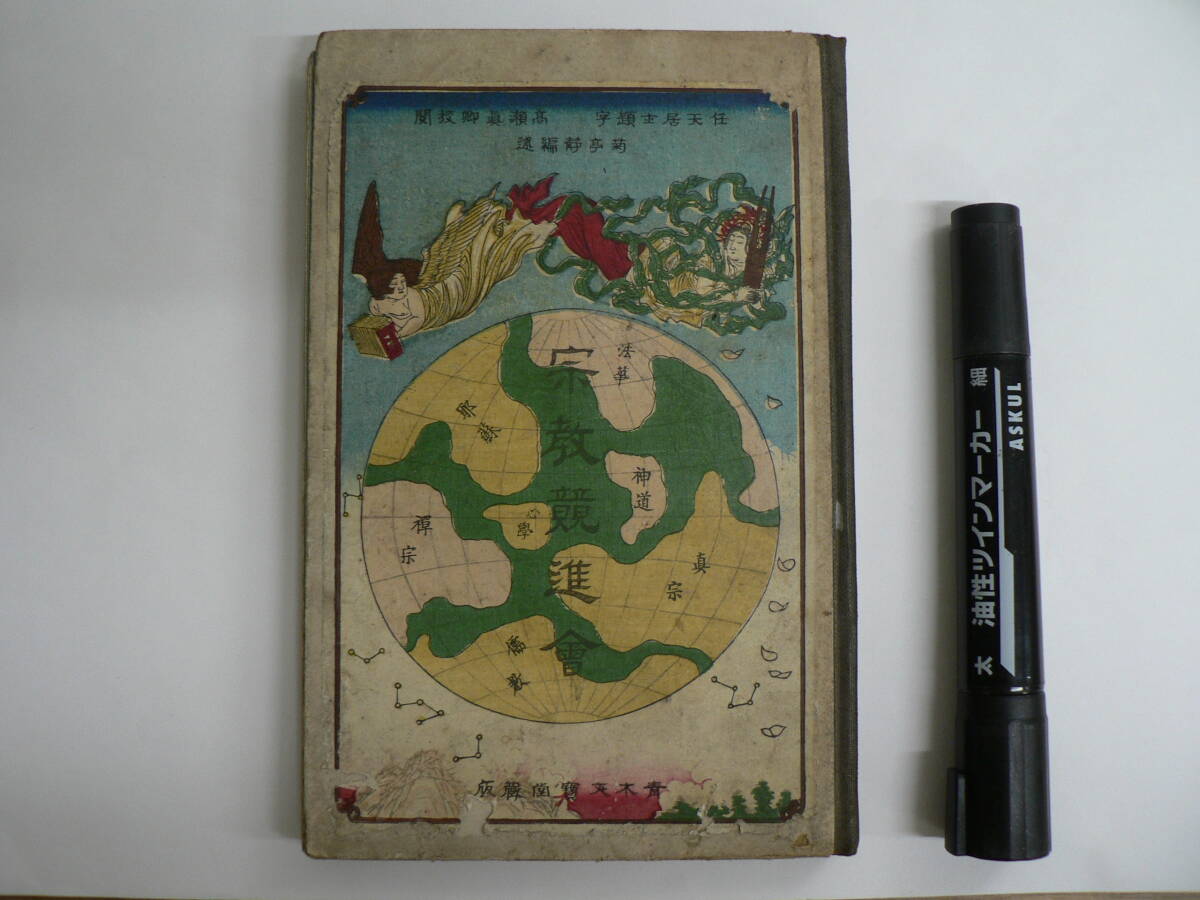

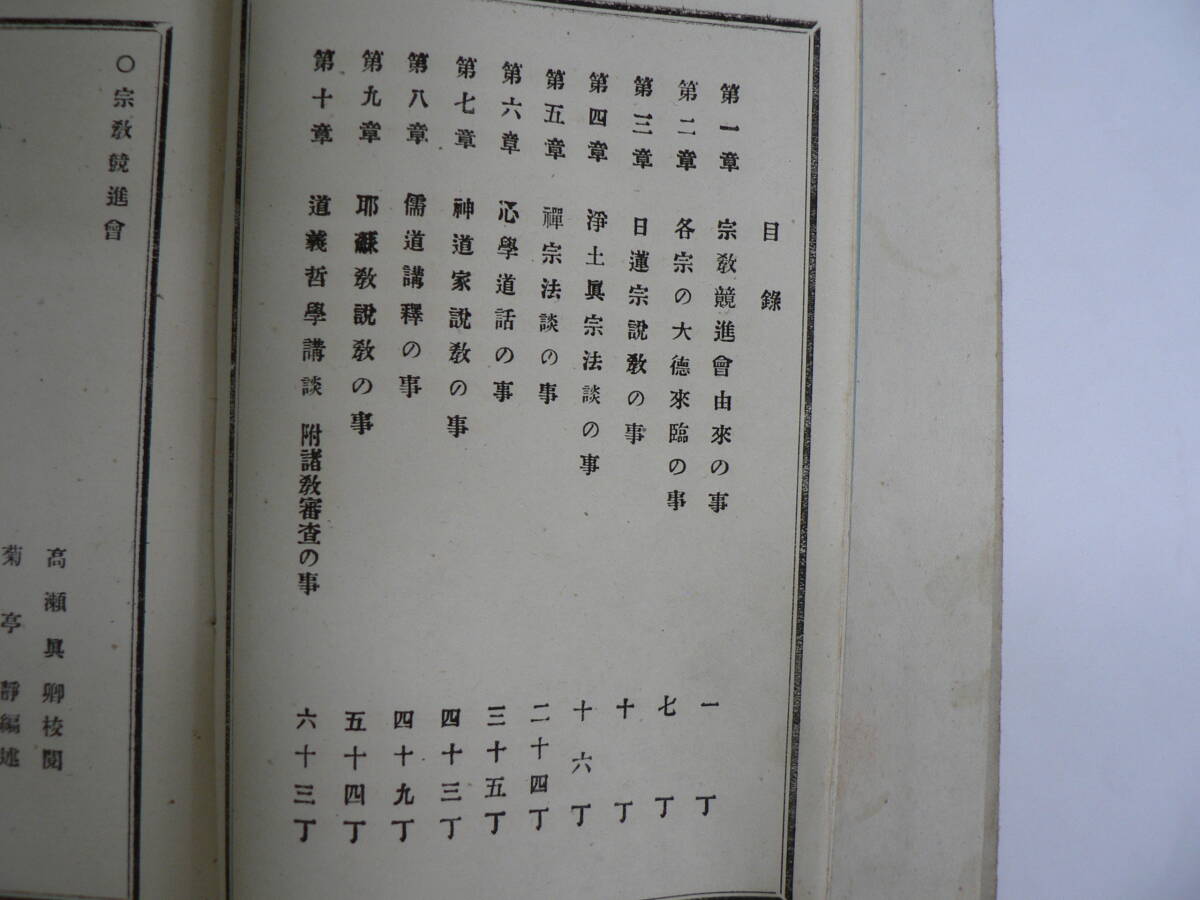

禅宗は中国の歴史の中で様々な変遷を経てきました。唐代には5宗が生まれ、それぞれが独自の視点や実践方法を持っています。特に、南宗と北宗の対立が有名で、南宗を代表するのは慧可や臨済義玄、北宗を代表するのは曹洞宗です。これらの宗派の違いは、禅の実践方法や教義に微妙な影響を及ぼしました。

また、元代や明代には、禅宗が日本に伝わり、そこでも独自の発展を遂げました。武士階級によって支持されることが多く、特に日本の文化や美術において重要な役割を果たしました。たとえば、日本の茶道や庭園設計には、禅の影響が色濃く見えます。このように、禅宗は単なる宗教的伝統にとどまらず、文化全般において大きな役割を果たしてきたのです。

2. 禅宗の特徴

2.1 瞑想の重要性

禅宗において、瞑想は最も重要な実践の一つです。座禅(ざぜん)と呼ばれる瞑想法は、特定の姿勢で静かに心を整えることを目的とします。座禅を通して、心の静けさや内なる平和を体験することができるのです。このプロセスは、自分自身との対話を深め、自己理解を促進します。

瞑想の時間は、人によって異なりますが、初心者でも数分から始めることができます。瞑想中にはさまざまな思考が浮かんできますが、それに対して批判的な態度を持たず、ただ受け流すことが重要です。これにより、「無」や「今ここ」に意識を向けることができ、日常生活のストレスを軽減することに寄与します。

また、瞑想は身体にも良い影響を与えます。リラックスした状態で心が穏やかになると、身体的な緊張が緩和され、全体的な健康状態にもプラスの影響を及ぼします。これに関しては、近年、科学的な研究でもその効果が証明されつつあります。

2.2 「無」の概念

前述の通り、禅宗における「無」の概念は非常に深い意味を持ちます。「無」とは、単に物事が存在しない状態を意味するのではなく、全てのものが互いに絡み合っているという理解を促進します。このような視点は、禅宗だけでなく、儒教や道教とも関連を持ち、多様で豊かな文化の背景を形成しています。

「無」を理解するためには、自我や執着から解放されることが重要です。多くの場合、人は自分自身や自分の作り出した世界に縛られてしまいますが、禅はその枠を外す手助けをしてくれます。物事の本質を見抜くためには、表面にとらわれず、深い洞察力を持つことが求められます。

また、この「無」は、日常生活においても適用されます。何気ない瞬間にも、無は存在しています。たとえば、食事をする際にも、その行為に完全に集中することが「無」を体験する一つの方法です。このように、禅宗は私たちに物事の本質を見つめる視点を提供し、日常生活を豊かにしてくれます。

2.3 禅寺とその環境

禅寺は、禅宗の実践が行われる場所です。それぞれの禅寺は、その環境や設計においても特有の特徴を持っています。禅寺は一般的にシンプルで自然との調和を重視したデザインがされています。庭園や池、石などの自然元素が取り入れられ、訪れる人々にリラックスした気分を与える仕掛けがされています。

禅寺の静けさは、瞑想の効果を高めるための重要な要素です。無駄な装飾や音が排除された環境は、集中力を高め、内面的な探索をサポートします。特に、座禅が行われる道場は、文脈としての重要性が強調され、参加者が没入できる空間が作り出されています。

最近では、禅寺はただの宗教的な場ではなく、リトリートやセミナーの場としても利用されることが増えています。ストレスの多い現代社会において、静寂の中で自己を見つめ直す場所として、多くの人に親しまれています。これにより、禅寺は現代文化の一部にもなっています。

3. 禅宗の実践

3.1 日常生活における禅

禅宗は、特定の環境や時間に限らず、日常生活の中でも実践できます。仕事や家事の合間に短い瞑想を行うことで、心をリセットし、生産性を高める効果があります。たとえば、仕事中に感じるストレスや緊張を和らげるために、数分間の深呼吸やマインドフルネスを実践してみるのも一つの方法です。

また、食事をする際にも禅の実践を取り入れることができます。食べることに集中し、一口一口を味わうことで、日常の単調な行為が深まり、より濃密な体験となります。このように、禅の思想は日々の生活に溶け込み、普段の行動や思考パターンを見直すきっかけとなります。

さらに、「今ここ」を意識することは、ストレスや過去の後悔にとらわれないための重要な手段です。日常の中で少しずつ意識を変えていくことで、自分自身を見つめ直し、心の状態を改善することが可能です。これにより、自己成長を促すことができ、また周囲の人々との関係も改善されるでしょう。

3.2 禅の座禅の方法

座禅は、禅宗の中心的な実践であり、具体的な心身を整える方法です。一般的な姿勢としては、あぐらをかくか、正座の姿勢が取られます。腕は膝の上に置くか、特定の印を結び、目は半閉じにして、呼吸に意識を向けることが求められます。この姿勢により、心身ともに安定した状態を作り出します。

座禅中は、様々な思考や感情が浮かび上がることが普通ですが、それらにとらわれず、ただ見過ごすことが重要です。これにより、思考の流れを観察することで、自己を客観的に理解する機会を得ることができます。また、座禅の時間は初心者から上級者まで様々ですが、短時間からスタートし、徐々に時間を延ばしていく方法が推奨されます。

座禅は単なる心の訓練だけでなく、身体を整える効果もあります。姿勢が良くなることで、背中や首の痛みが軽減されることもあり、精神的な安定をもたらします。このように、座禅は心身の健康を促進するための優れた手段であり、現代人にとっても非常に有益な技法と言えます。

3.3 禅とアート(書道、庭園など)

禅宗は、アートやデザインにおいても大きな影響を与えています。特に、書道や庭園造りは、禅の思想が色濃く反映された形態です。書道では、筆の運びや墨の濃淡が、内面的な世界の表現となり、心を整える一環とされています。自分自身の情熱や感情を紙に表すことで、無の境地に達することが目指されます。

また、日本の禅庭園は、自然に対する深い理解と調和を基にした美的表現です。砂利が一面に敷かれ、苔や岩で構成された庭は、一見シンプルながらも、その背景には深い哲学的な意義が存在します。これらの庭は、禅の瞑想や内省の場として使用され、自らの心を静めるための環境を提供しています。

このようなアートは、禅と人々とのつながりを強める重要な手段となります。観る者は、ただ美を楽しむだけでなく、内面的な探求に導かれるのです。禅は、アートを通じて普遍的なメッセージを伝え、文化的な交流を促進することに貢献しています。

4. 禅宗と他の宗教との関係

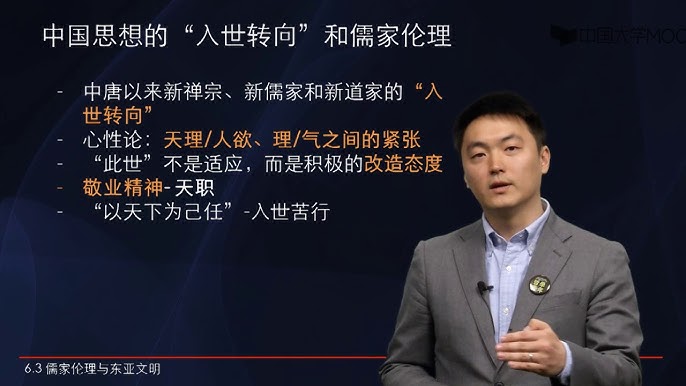

4.1 禅宗と儒教の相互関係

禅宗と儒教は、中国の文化の中で非常に重要な役割を果たしており、相互に影響を与え合っています。例えば、儒教は倫理や道徳に焦点を当てており、社会的な調和を重視します。一方で、禅宗は個人の内面的な体験を重視するため、これらの価値を融合することで、個人と社会の調和を目指すことが可能です。

両者の接点には、特に「人間関係」が挙げられます。儒教が強調する人と人とのつながりは、禅宗の実践にも影響を与えています。たとえば、禅の教えは、他者との関係を深める方法を示唆しています。相手の立場を理解し、心を開くことで、自らの修行も深まるのです。

また、禅宗の考え方は、儒教の形式的な側面を緩和し、より自然体での人間関係を築くことを可能にします。礼儀や儀式を重んじる儒教の中に、禅の自由な視点が交わることで、柔軟な人間関係の構築が促進されます。

4.2 禅宗と道教の相互影響

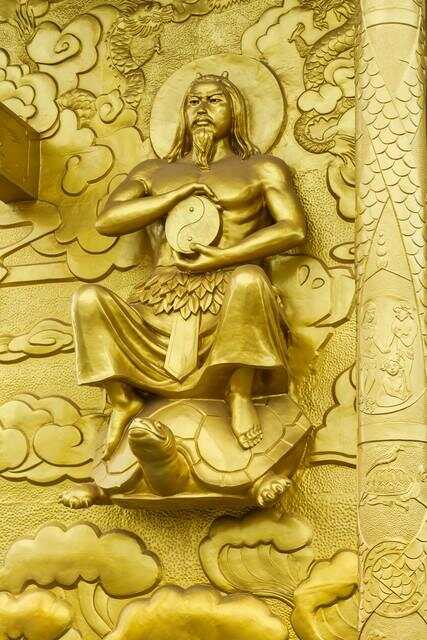

道教と禅宗もまた、密接な関係にあります。道教は自然との融合を強調し、自然の法則に合わせた生き方を追求します。この自然観は、禅宗においても重要視されており、特に「無」や「今ここ」の思想が道教の影響を強く受けた部分と言えるでしょう。

禅宗の実践においても、道教の影響が見られます。例えば、気功や太極拳などの身体的な実践は、道教からの影響を受けています。これらは、心身を調和させるための技法として、禅の修行の一環として利用されることが多いです。

また、禅宗の庭園設計においても、道教の思想が反映されています。自然との調和を重視する設計は、道教の理念を体現する形となっており、訪れる者に対して深い安らぎとインスピレーションを与えます。このように、禅宗は道教の教えを取り入れながら、自らの独自性を確立しています。

4.3 禅宗と仏教の違い

禅宗は仏教の一派ですが、他の仏教宗派とはいくつか異なる特色を持っています。一般的な仏教が経典や教義に重きを置く一方で、禅宗は直接的な体験を重視します。これは、「言葉に頼らない」ことを意味し、教義を超えた気づきや実践が重視されます。

また、禅宗は特に瞑想を通じた自己探求に焦点を当てています。多くの仏教徒が経典の学習や儀式に参加するのに対し、禅宗の実践者は座禅を通じて、個々の内面的な体験を深めることに力を入れています。この違いは、禅の教えを受け入れる際のアプローチが異なることを示しています。

さらに、禅宗はその実践方法において日常生活の中での応用を重視します。強い精神的な経験が日常にどのように適用できるかを示すことで、信者が日常生活での実践を深める助けとなります。これは、仏教全体に共通する要素でもありながら、禅宗特有のアプローチの一つです。

5. 現代における禅宗の意義

5.1 世界への影響

禅宗は、近年、世界中で広がりを見せています。その哲学や実践は、ストレス管理やマインドフルネスの手法として、多くの人に受け入れられています。特に、現代社会ではストレスやプレッシャーが増大しており、精神的な健康を重視する人々にとって、禅の教えは大いに役立っています。

また、禅宗はビジネス界にも影響を及ぼしています。マインドフルネスが企業研修プログラムに取り入れられ、生産性向上や職場環境の改善に寄与する場面が増えています。これにより、禅宗の思想がビジネスの世界でどのように適用されるかが新たな焦点となりつつあります。

さらに、禅の文化やアートは、世界中のアーティストやデザイナーにインスピレーションを与えています。禅の簡素さや深さは、現代アートやデザインにおいて新たな試みを生む源泉となっています。このように、禅宗は単に宗教的な枠を超え、様々な分野において重要な役割を果たしているのです。

5.2 現代人にとっての禅の重要性

現代の私たちは、日々の忙しさや情報の洪水にさらされています。そんな中で、自分自身を見つめ直す時間を持つことは難しいですが、禅の実践を取り入れることで、心の安定を図ることができます。「今ここ」の意識を持つことで、日常生活の中により多くの意味を見出すことができるのです。

また、禅の思想は、物質主義的な価値観を見直すきっかけを提供します。物質的な豊かさが幸せに直結するわけではないことを理解することで、豊かな内面的な生活を追求することが可能になります。これは、精神的な充実感を重視する現代の人々にとって、非常に重要な視点です。

さらに、禅の実践は、社会との関係を深める助けにもなります。他者との関わりを大切にし、共感的に接することで、個人と周囲との調和を促進します。このような視点は、現代社会における人間関係の構築においても重要な意義を持っています。

5.3 禅の普及と教育プログラム

近年、学校や企業、コミュニティにおいて禅の教育プログラムが導入されるようになっています。これにより、子供たちや若者たちにも、禅の実践が広がりつつあります。たとえば、教育現場でのマインドフルネスの普及は、学習の質や集中力を高める効果が期待されています。

また、企業内での禅プログラムは、従業員のストレス軽減や職場環境の改善に役立っています。研修やワークショップを通じて、禅の実践を導入する企業が増え、業績向上に資するケースも見受けられます。これにより、禅は単なる宗教的実践にとどまらず、ビジネスの世界でも実用的な意味を持つようになっています。

このように、禅宗は現代社会においても生き残り、多様な形で適応し続けています。伝統的な教えが、今の時代のニーズに応える形で進化していることは、禅宗の持つ柔軟さや普遍性を示しています。

終わりに

禅宗は、中国の文化や哲学の中で深い影響を持つ宗派であり、他の宗教との関係性も非常に重要です。儒教や道教との相互の影響を通じて、禅宗は多様で豊かな文化の一翼を担ってきました。現代においても、その実践や思想は多くの人々に受け入れられ、精神的な健康や人間関係の改善に寄与しています。これからも禅宗は、時代の変遷に応じて進化し続けることでしょう。