蓮華経は、仏教の中でも特に重要な経典の一つであり、その教えは多くの信者たちに影響を与えてきました。特に「菩薩」の概念は、蓮華経において不可欠な要素です。菩薩とは、自己の成仏を目指しつつも、他者の救済を第一に考える存在です。このように、菩薩の教えは単なる宗教的な概念にとどまらず、現代社会においてもその影響を見つけることができます。この記事では、蓮華経における菩薩の概念について、詳細かつ多角的に解説していきます。

1. 蓮華経の概要

1.1 蓮華経の歴史

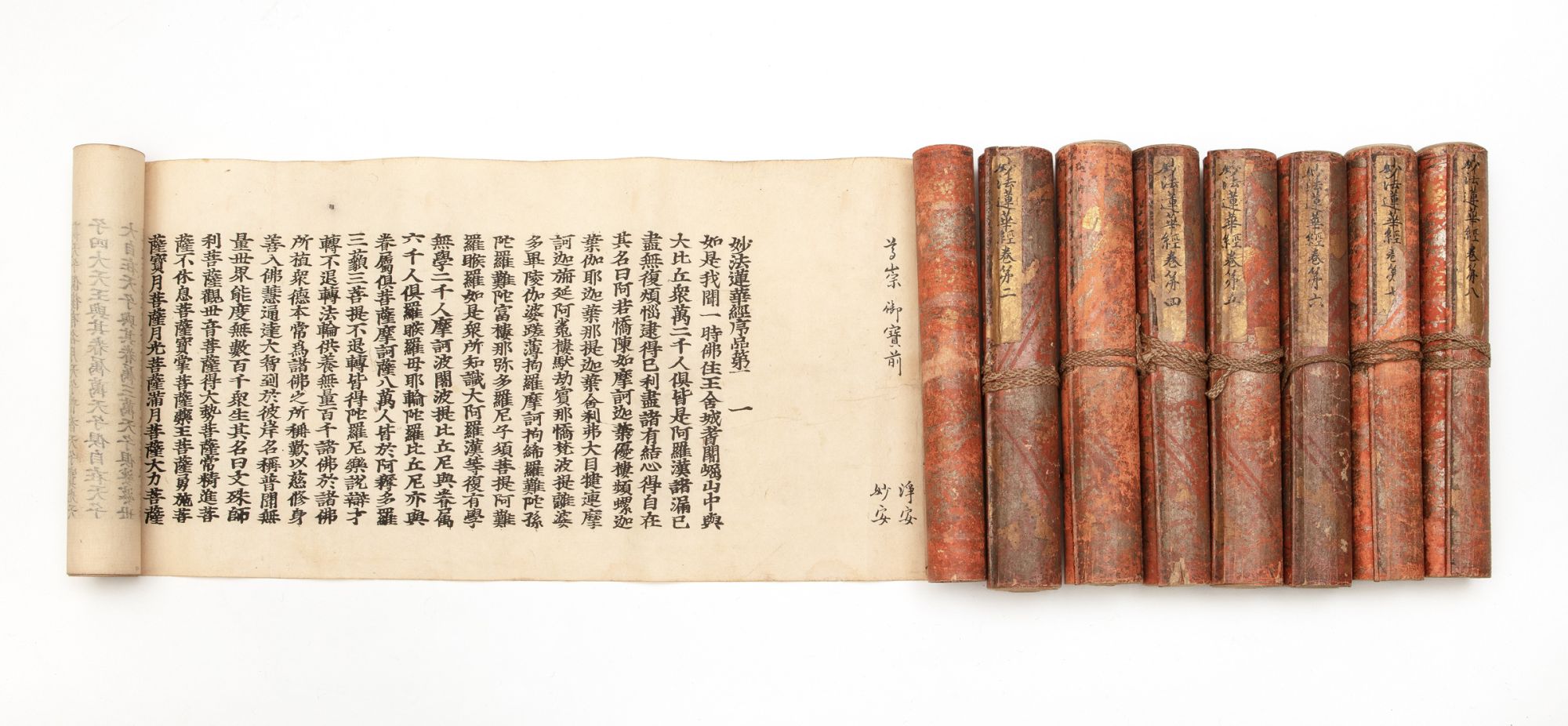

蓮華経(れんげきょう)は、仏教の中でも特に人気のある大乗経典の一つで、一般には「法華経」として知られています。この経典は、中国で発展したもので、初期の段階ではさまざまな異なる経典が存在していましたが、後に一つの形にまとめられました。蓮華経が成文化されたのは、インドで成立した後、約1世紀後のことであり、その後中国、日本、韓国などに広がりました。

蓮華経の成立を巡っては、多くの伝説や物語が語られていますが、最も重要なのはその教えが「すべての人が仏になれる」という普遍的なメッセージを持っていることです。仏教は通常、厳格な修行を要するものとされていたが、蓮華経は「誰でもすぐに仏果に達することができる」という新たな考え方を提唱しました。

このように、蓮華経はその歴史的背景を理解することで、なぜこれほど多くの人々に支持されてきたのかを知ることができます。その教えは、今もなお多くの人々にとって精神的な支えとなっているのです。

1.2 蓮華経の主要なテーマ

蓮華経には、さまざまなテーマが盛り込まれていますが、その中でも特に「菩薩」の教えが中心的な役割を果たしています。菩薩とは、他者のために自らの利益を犠牲にしてでも救済に努める存在を指し、その理念は蓮華経全体に浸透しています。

また、蓮華経では「因果法」や「一切成仏」などの概念も重要視されており、これらはすべてが互いに関連し合い、全宇宙が一つの生命であるという視点に基づいています。ここでの教えは、単なる宗教的な教義にとどまらず、倫理的な指針でもあります。

さらに、蓮華経は信者たちに対して「リーダーシップ」や「社会貢献」の重要性を強調しています。無私の心で他者のために尽くすことが、真の幸福へとつながるのです。このようなテーマが現代にも通じるため、蓮華経は多くの人々にインスピレーションを与え続けています。

1.3 蓮華経の影響

蓮華経は、仏教だけでなく、さまざまな文化や思想に影響を及ぼしてきました。特に、日本では平安時代から鎌倉時代にかけて、多くの文人や宗教家たちによって注目され、さまざまな芸術作品の根源となりました。例えば、武士たちはこの教えを武士道と結び付け、忠義や義理の重要性を再認識しました。

さらに、蓮華経の考え方は、哲学的な議論や倫理的教育にも足跡を残しています。日常生活の中で出会う数々の葛藤や選択において、「他者を思いやる心」が非常に重要であることは、現代人にとっても忘れてはならない教訓です。

もちろん、蓮華経の教えが持つ影響力は宗教的側面だけに限らず、心理学や自己啓発の分野においても広がりを見せています。特に「慈悲の心」や「無私の行動」は、多くの人々にとって善行のバイブルとも言えるものです。このような影響を考えれば、蓮華経が持つ意義は時代を超えて普遍的なものだといえるでしょう。

2. 菩薩の定義

2.1 菩薩の語源

菩薩(ぼさつ)という言葉の語源は、サンスクリット語の「ボーディサットヴァ(Bodhisattva)」に由来しています。「ボーディ」は「覚悟」や「悟り」を意味し、「サットヴァ」は「存在」や「生きる者」意味します。このため、菩薩は「覚悟を持った存在」という深い意味を含んでいます。

そのため、菩薩は単なる仏教の理想像としてだけではなく、一人一人が持つ可能性でもあります。つまり、誰もが菩薩になりうるというメッセージが込められているのです。この点が、蓮華経における菩薩の意義を深く理解する鍵になります。

この概念は、仏教徒にとって自己を省みる非常に大切な教訓であり、「自分がまず救われなければ、他人を救うことはできない」という基本的な考え方とも結びついています。菩薩という名称は、まさにこの意義を象徴していると言えるでしょう。

2.2 菩薩の役割と重要性

菩薩は、佛教において非常に重要な役割を果たします。彼らは自己の成仏を追求しつつも、他者のために尽くす存在です。そのため、菩薩の教えは、自己中心的な考え方ではなく、共感や慈悲の精神が根底にあります。

また、菩薩は「他者を救うための努力」を通して、自らも成長します。これは、成長とは自己の内面的な変革によるものであり、他者を助けることによって生涯学び続けるプロセスでもあります。このため、菩薩の教えはとても実践的で、日常生活に寄り添ったものになっています。

菩薩の存在は、信者たちの心の支えでもあります。他者を助けることが、自分自身を助ける道であるという考え方は、心の安寧をもたらすだけでなく、社会的な調和をも促進します。このため、菩薩の教えを学ぶことは、自己だけでなく社会全体の幸福に寄与するものであるといえます。

2.3 菩薩と仏の関係

菩薩と仏の関係は、仏教の教えにおいて極めて重要なテーマです。一般的に仏は、完全に悟った存在を指しますが、菩薩はそれに対して悟りの途中にある存在として位置づけられています。菩薩は、他者の救いを優先するため、自己の悟りを後回しにすることもあります。

このような関係性の理解は、仏教の教えの核心に迫るものです。菩薩は、自らが完全な悟りに達することを求めると同時に、その経験を通じて他者を支える活動を行います。このため、菩薩の道は自己完結的なものではなく、他者との関係性を重視します。

さらに、菩薩と仏の関係は、最終的には菩薩が仏となる道筋でもあります。つまり、菩薩が他者を助ける行為を重ねることによって、最終的には仏となり、より多くの人々を救済する力を得るという循環的なメッセージがあります。このような教えは、信者たちにとって深い意味を持つものであり、自らの修行の目的を見つける手助けとなります。

3. 蓮華経における菩薩の教え

3.1 菩薩の慈悲と智慧

蓮華経において、菩薩の最も重要な特性は「慈悲」と「智慧」です。慈悲は、他者を思いやり、助ける心を意味しますが、これがなければ菩薩の道を歩むことはできません。一方、智慧は、真実を見極める力であり、物事の本質に気づくために不可欠です。この二つの要素は、菩薩が他者を助けるための基盤となります。

例えば、観世音菩薩は特に「慈悲」の象徴とされています。彼女は、困っている人々の声に耳を傾け、その苦しみを理解する存在です。このような菩薩の教えは、私たちが直面する困難な状況でも、他者を思いやる心を持つことの重要性を教えてくれます。

さらに、智慧によって、菩薩は適切な判断を下し、他者を助ける方法を見つけ出すことが可能となります。これは、決して感情的な判断だけではなく、冷静な視点を持って行動することが求められます。このように、菩薩は「慈悲」と「智慧」という二つの側面を兼ね備えているからこそ、他者の救済に成功するのです。

3.2 菩薩の修行と実践

菩薩の道は、ただの理想論ではありません。蓮華経は、実際に「実践」を重視しており、菩薩たちには特定の修行方法が提唱されています。これには、瞑想や心の浄化、さらには「無私の行動」が含まれます。これらの実践は、慈悲心を育て、他者への理解を深める手段として機能します。

例えば、日常生活においては、他者を助ける行為が「修行」となります。これは、無償の奉仕やボランティア活動などの具体的な行動を通じて行われます。そんな小さな行動の積み重ねが、菩薩としての成長につながります。

また、この修行を通じて、自身も成長していくことでしょう。菩薩は「他者の苦しみを理解する」ことによって、自らも生命の本質に触れることができるからです。つまり、菩薩の道を歩むことは、自らの成長と他者の幸せが密接に結びついているということを示しています。

3.3 菩薩の誓願

菩薩には「誓願」があります。これは、自らが助けたいと願うすべての生命のために誓いを立てることを意味します。蓮華経では、この誓願が特に重要視されており、信者たちも自らの誓願を持つことが強く奨励されています。例えば、多くの菩薩は「生死の苦しみから解放された存在になるまで、他者を助け続ける」という誓願を持っています。

この考えは、信者たちが自らの幸せ以上に、他者の幸福を求めることを促します。たとえば、ある人がボランティア活動を始めるのは、ただ自己満足のためではなく、他者を救う意図を持つからです。こうした活動は、菩薩の誓願を持つことによって、より意味のあるものになるでしょう。

さらに、誓願を持つことは、個人の成長の手助けにもなります。誓願に従って行動することが、結果的に自分自身の心の浄化や成長につながるためです。このように、菩薩の誓願には単なる宗教的な意味に留まらず、人生の指針としての役割が求められています。

4. 菩薩の具体例

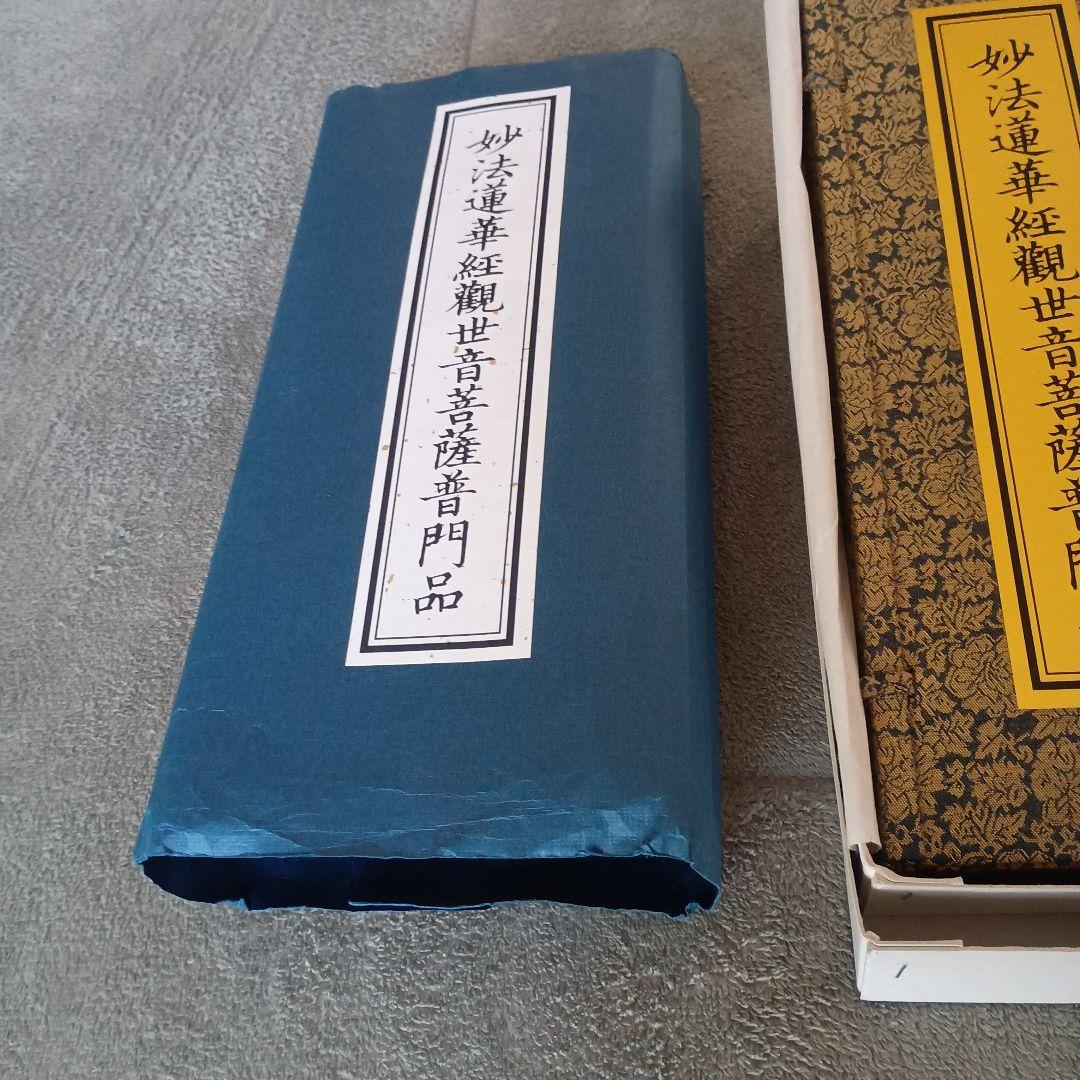

4.1 観世音菩薩

観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)は、特に慈悲の象徴として知られており、その名の通り「音を聞く存在」という意味を持っています。彼女は、苦しむ人々の声を聞き、そのために行動すると言われています。多くの信者は、苦境に立たされた時に彼女を呼びかけ、その助けを求めます。

観世音菩薩は、人々の希望の象徴でもあります。例えば、緊急の事態や病気、困難な状況にある時、彼女の名を唱えることで救いの手が差し伸べられると信じられています。このように、彼女は日常生活の中で多くの人々を支えている存在です。

さらに、彼女の教えは、現代社会のストレスや不安を抱える人々にとっても大いに役立つものです。観世音菩薩が示す慈悲と共感の心は、今の時代にこそ必要な価値観であり、私たちが他者を思いやるきっかけとなるのです。

4.2 文殊菩薩

文殊菩薩(もんじゅぼさつ)は、智慧の菩薩として広く認知されています。彼は、知恵を授ける存在とされ、多くの人々が学問や理解の深化を願って彼に祈ります。文殊菩薩の持つ剣は、無明を断ち切る象徴としても知られ、真理を明らかにするための強力な象徴です。

例えば、受験生や学生が文殊菩薩に祈ることは一般的であり、知識や知恵を求める信者にとって非常に重要な存在です。このように、文殊菩薩は知恵や理解を求める人々にとって、常に寄り添う存在となっています。

また、文殊菩薩が持つ「智慧の言葉」や「教え」は、現代においても重要です。情報が氾濫する現代社会においては、真実を見抜く力が必要となります。このため、文殊菩薩の教えは、私たちが自らの判断を磨くための助けとなるでしょう。

4.3 地蔵菩薩

地蔵菩薩(じぞうぼさつ)は、特に亡者や子どもの守護者として知られています。彼は、霊的な苦しみを抱える存在に寄り添い、安心をもたらす役割を持っています。そのため、彼の存在は多くの家庭や地域にとって大切なものとされています。

例えば、日本では地蔵菩薩を祀るために、地蔵塚が多く設けられています。特に子どもを失った家庭では、地蔵菩薩に祈りを捧げることが一般的です。彼の存在は、心の安らぎや再生の象徴でもあり、多くの人々がその教えを求めるのです。

また、地蔵菩薩の教えは、現代社会においても人々を支える役割を果たしています。特に、喪失感や孤独感を抱える人々にとって、地蔵菩薩の教えを知ることで心の光を見出すことができるでしょう。このような存在は、私たちが互いに支え合う社会を築くためにも必要です。

5. 菩薩の現代的解釈

5.1 菩薩思想の現代社会への影響

菩薩思想は、現代社会においても多くの人々に影響を与えています。「慈悲」や「思いやり」といった価値観は、心の豊かさや人間関係の向上に貢献すると考えられています。特に、SNSやデジタルコミュニケーションが普及した現代では、実践を伴ったこれらの精神が求められています。

例えば、多くの企業や団体が「CSR(企業の社会的責任)」を意識し、ボランティア活動や社会貢献に取り組むようになりました。これは、菩薩の教えに基づく行動として解釈できます。企業が彼らの利益だけを追求するのではなく、社会全体の幸福を考慮しているのです。

さらには、個人レベルでも慈悲の精神が育まれることで、コミュニティでも互いに協力し合う関係が生まれると期待されています。地道な活動が集まり、より大きな変化をもたらすと信じられています。このように、菩薩思想は現代社会の中で新たな価値を提供しています。

5.2 菩薩を模範としたボランティア活動

近年、さまざまなボランティア活動が活発化していますが、これも菩薩の教えに基づくものといえます。多くのボランティア団体やプロジェクトが、無私の心で他者を助けることを目的としています。これはまさに、菩薩の身をもって他者のために尽くす精神を具体的に表現しています。

例えば、自然災害の後に行われるボランティア活動や、地域の清掃活動、孤独な高齢者の支援など、幅広い範囲で行われています。こうした活動は、多くの人々が菩薩の理念を具体化し、実践に移している証拠です。

また、これらの活動を通じて、多くの人々が新たな仲間やつながりを得ることもあります。ボランティア活動が生まれることで、協力と共感の精神が育まれ、より良い社会づくりに寄与するのです。このように、現代においても菩薩の教えは現実のものとして受け入れられ、実践されています。

5.3 菩薩の概念と個人の成長

菩薩の教えは、自己成長にも深くつながっています。自己中心的な考え方を脱し、他者に目を向けることで、より良い人間関係や精神的な豊かさを育むことができます。例えば、聖なる道を歩むことは即ち、自分自身を知ることでもあり、他者との関係を見つめ直すための貴重な手段です。

また、菩薩の教えを実践することで、自身の内面にも変化が訪れます。無私の行動や他者を思いやる心を意識することで、自己肯定感や心の安定を感じる人も多いです。このように、菩薩として生きることは、個人の成長と幸せに直結します。

さらに、菩薩の教えを通じて、現代人はより自己を深く理解することができるでしょう。菩薩の道を歩むことで、過去の経験や自分の価値観を再評価するチャンスが与えられます。このように、菩薩の教えは個人にとっても大変意義深いものとなります。

終わりに

蓮華経における菩薩の概念は、単なる宗教的な理想ではなく、現代社会にも通じる普遍的な教訓となっています。菩薩の慈悲、智慧、修行、誓願は私たちの日常生活において、他者を思いやる心や善行を実践するための指針となります。そして、具体的な菩薩たちの例からも学ぶように、我々は自身の日々の行動を通じてこの教えを実践することができるのです。

現代社会においては、菩薩の教えを通じて個人の成長ばかりでなく、社会全体の調和も促進されることが期待されます。我々一人一人が、他者を思いやることを意識し、行動することでより豊かな社会を築くことができるでしょう。菩薩の概念は、私たちが日々の生活の中で再確認し、実践し続けるべき重要な教えなのです。