蓮華経は、大乗仏教の中で特に重要な経典の一つとして位置づけられています。その教えは、人々に希望や方向性を与え、多様な宗派の中でも広く尊敬されています。本記事では、蓮華経の教えについての紹介を行い、その特性や他の仏教経典との違いを探っていきます。

蓮華経の概要

1.1 蓮華経とは何か

蓮華経、または「法華経」は、仏教の教義を記した重要な経典であり、一般的には信仰の基盤として多くの仏教徒に用いられています。この経典は、仏の教えがどのように人々の生活に影響を与えるかを掘り下げており、特に「すべての人が仏になれる」という概念を強調しています。文字通り「蓮の花」のように、仏教徒は煩悩の泥の中から清らかな存在として成長することができるとされています。

この経典の中での中心的なメッセージは、誰もが本来持っている仏性を認識し、それを活かして生きることの重要性です。この考え方は、心の成長や人間関係の深化に大きな影響を与えると言われています。さまざまな仏教の経典と同様に、蓮華経もまた生命や苦しみ、そして解脱について深く掘り下げた内容を持っています。

1.2 蓮華経の歴史的背景

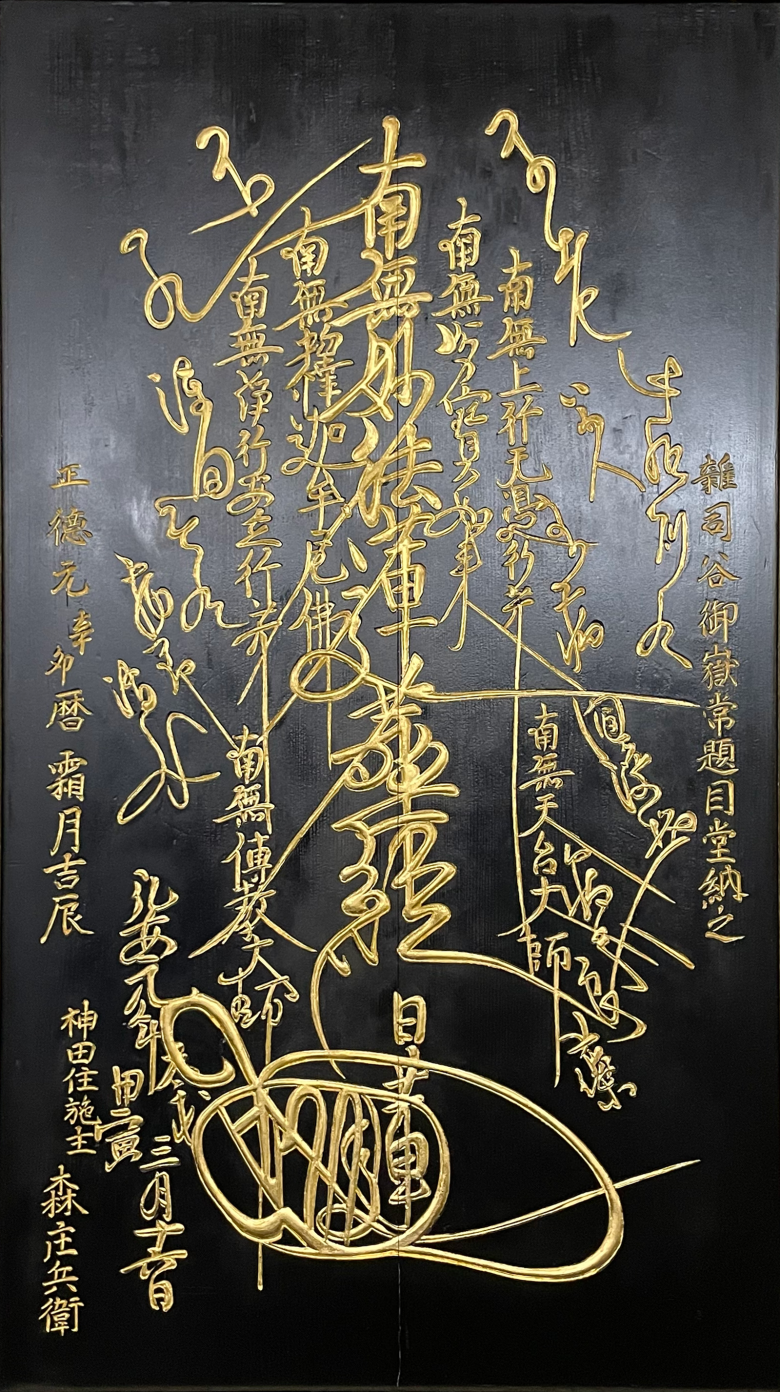

蓮華経の成立は、1世紀から3世紀にかけての中国で行われた仏教の伝播と密接に関連しています。中国においてこの経典は特に大乗仏教の発展とともに重要視され、特に北方の仏教徒によって翻訳され、広まっていきました。多くの宗派がこの経典を尊重し、さらには自らの教義の中に統合していく過程がありました。

また、蓮華経はその後、日本を含む他のアジア諸国へも広がり、特に日本では日蓮宗によって大切にされるようになりました。これは、経典の信仰が地域ごとにどう変化していったかを示す良い例であり、蓮華経が持つ普遍的な価値が各地で理解されていった証拠でもあります。

1.3 蓮華経の主要なテーマ

蓮華経の主要なテーマには、仏性、人々の苦悩、そして菩薩の役割が含まれます。特に「法華経」の中で最も重要な「一切衆生は仏になれる」という教えは、多くの仏教徒にとって希望の象徴となっています。この教えは、どんな環境や状況にいる人でも仏の道に至ることができるとするものです。

また、蓮華経は「菩薩」と呼ばれる存在の重要性についても言及しています。菩薩は、他者を助けながら自らも成仏を目指す存在であり、彼らの行動や思いは私たちにとって非常に大切な教訓です。具体的には、無限の慈悲と智慧によって人々を導くことの重要性が強調されています。

蓮華経と他の仏教経典との比較

2.1 蓮華経と般若心経の違い

蓮華経と般若心経は、大乗仏教の中でも特に有名な経典ですが、それぞれ異なる教義とアプローチを持っています。般若心経は「空」の概念に焦点を当てており、全ての存在が空であるという教えを通じて、苦しみからの解放を促進します。一方、蓮華経はその教義を都合よく変え、より実践的で希望に満ちたメッセージを提供しています。

例えば、般若心経は「色即是空、空即是色」といった深遠な哲学的表現を通じて、物質的な世界の本質を探求しますが、蓮華経では「すべての人が仏になる」という、もっと親しみやすいメッセージが中心です。このメッセージは、特に精神的な成長の過程や人々の道を歩む上での励みとなります。

2.2 蓮華経と大乗仏教の教え

蓮華経は、大乗仏教の核心をなす経典の一つと見なされていますが、特に菩薩道の重要性を強調します。大乗仏教全体に共通する「他者を助ける」という理念が、蓮華経においても強調されている点が特徴的です。菩薩は自らの成仏を後回しにし、他者を助けることが信仰の本質であるとされ、そのための教えや修行が具体的に示されています。

例えば、菩薩の行動は「慈悲」と「智慧」に基づくものであり、その実践が人々にどのように影響を与えるのかが探求されています。この教えは、蓮華経が現実の問題にどう対処するかに直結しており、日常生活の中で他者との関係を築く上での指針となります。

2.3 蓮華経における悟りの概念

蓮華経における悟りの概念は、従来の「仏になる」という目標を越えて、より包括的な視点から探求されます。この経典では、悟りは個々の成就ではなく、他者との関係における調和を重視しており、他者と共に成長し、導くことが重要とされています。

例えば、蓮華経の教えは、単独での悟りを追求するのではなく、周りの人々と共演することで得られる理解や体験に重きを置いています。この点は、他の仏教経典ではあまり強調されない部分であり、蓮華経のユニークさを際立たせています。

蓮華経の主要な教え

3.1 菩薩の役割と意義

蓮華経の中で描かれる菩薩は、他者を助けるために自らの利益を後回しにする存在です。彼らは多くの苦しみを経験しながらも、他者への慈しみをもって活動し続けます。この考え方は、私たちが日常生活においても他者への配慮を持って行動することの重要性を教えており、仏教徒にとって道徳的な指針ともなります。

また、菩薩の役割は、単に宗教的な枠を超えた社会的な意義を持つものとして広く考えられています。具体的には、私たちが日常生活で直面する困難や障害を乗り越えるための力を他者と共に分かち合うことが、より良い社会を構築するための鍵とされています。

3.2 無限の慈悲と智慧

蓮華経が教える「無限の慈悲」と「智慧」は、仏教徒にとっての指導原則です。この慈悲は、他者への限りない思いやりを意味し、時として自己犠牲を伴います。一方で、智慧はその慈悲を正しく使うための能力であり、状況に応じた最適な選択をするための知識でもあります。

実際の生活において、この教えは私たちがどのように他者と接し、そして自らを成長させるかに影響を与えます。例えば、困難な状況に直面した際、無限の慈悲をもって仲間を支えることが、個々人だけでなくコミュニティ全体に大きな影響を及ぼすことになります。

3.3 蓮華経が教える信仰の重要性

蓮華経の教えは、信仰の持つ力とその重要性を強調しています。信仰を持つことで、人々は自己を見つめ直し、より高い目標へと進むことが可能になります。これは単なる精神的な追求であるだけでなく、具体的な行動や人間関係の改善にもつながります。

例えば、信仰を通じて得られる内なる平和は、ストレスや不安に対処する力となります。また、周りの人々を意識し、共に生きるという教えは、より良いコミュニケーションや人間関係の構築に寄与します。信仰の重要性は、個々の人生の質を向上させるだけでなく、社会全体の幸福度にも影響を与えます。

蓮華経の実践方法

4.1 読経の意味と効果

蓮華経を読むことは、仏教の実践の一部として非常に重要です。読経は単に経典の文を声に出して読むことではなく、内面的な修行としての意味を持っています。この行為を通じて、心を静め、自己を見つめ直すことができます。また、読経の音やリズムによって、気持ちが次第に落ち着き、深い瞑想へと導かれることが多いです。

さらに、定期的に蓮華経を読むことで精神的な成長が促進され、信仰を深める助けとなります。例えば、自分自身の悩みや葛藤に直面したとき、読み返すことで新たな視点を得ることができ、心の整理がつくことがあります。このように、読経は日常生活における心の平和を保つための重要な手段となります。

4.2 蓮華経の瞑想法

蓮華経に関連した瞑想法は、多くの人々が実践している方法です。この瞑想法は、経文を思い浮かべながら、そこに描かれる教えを内面化することを目的としています。具体的には、蓮華経の特定の文を意識し、その言葉や意味を反復することで深い内的な気づきを得ることができます。

瞑想を行うことで、心が静まり、感情の波を平静に保つことができると考えられています。これは、ストレスの軽減や、自己理解の深化につながります。また、深い瞑想を通じて、自他を超えた境地にアクセスすることができ、より高い次元の理解を得ることができるとされています。

4.3 日常生活における教えの適用

蓮華経の教えは、宗教的な儀式や瞑想だけにとどまらず、日常生活にも応用できます。例えば、仕事や人間関係でトラブルが発生した際、蓮華経の「無限の慈悲」の教えを思い出すことで、相手への接し方を見直すきっかけとなります。このような教えを日常に取り入れることで、より良い人間関係を築くことが可能となります。

また、自己の成長や周囲への影響についても考慮しながら生活することで、蓮華経が教える「共に成長する意義」を感じることができます。このように、日常生活の中で意識的に蓮華経の教えを実践していくことは、自他にとって大いに良い結果をもたらします。

蓮華経の現代的意義

5.1 現代社会における心の平和

現代社会は、急速に変化し、多くの人々がストレスや不安にさらされています。蓮華経の教えは、そんな現代人に対して心の平和をもたらす重要なツールとなるでしょう。具体的には、心を静めるための読経や瞑想法が、自らの中心を見つける手助けをし、日常生活の中でのトラブルを乗り越える力を提供します。

さらに、蓮華経が教える「他者への慈悲」は、現代社会における人間関係を改善する手助けとなります。人々が互いに助け合うことで、より調和のとれた社会を築くことができるのです。したがって、蓮華経の教えは、現代人にとって大いに意味のあるものであると言えます。

5.2 蓮華経の教えがもたらす人間関係の改善

蓮華経の教えを日常生活に取り入れることで、人間関係が改善される可能性があります。他者に対して無限の慈悲と智慧をもって接することで、より円滑なコミュニケーションが生まれ、誤解や対立が減少します。これは特に、職場や家庭での人間関係において顕著です。

具体的には、相手への理解を深めることで、摩擦を軽減する手助けとなります。また、菩薩の精神を意識することで、自己中心的な考え方から脱却し、他者との共存を大切にする姿勢を持つことが重要です。これにより、より充実した人間関係を育むことができるでしょう。

5.3 蓮華経の普及と影響

アジア各地で広まりを見せる蓮華経の教えは、現代においても多くの人々に影響を与えています。この経典は、宗教を超えた存在として位置づけられ、多くの人々がそのメッセージに触れているのです。そのため、蓮華経の教えが持つ普遍的な価値が、様々な文化や背景を持つ人々に受け入れられている証とも言えます。

特に、現代の心理学や自己啓発の分野でも蓮華経の教えが取り入れられつつあります。これにより、心理的な健康や良好な人間関係の構築に貢献しているのです。このような流れは、蓮華経の持つメッセージが、今後も広く受け入れられる土壌を作るものとして期待されています。

蓮華経を学ぶためのリソース

6.1 おすすめの書籍

蓮華経をより深く理解するためには、さまざまな書籍を参考にすることが重要です。例えば、「法華経の世界」や「法華経の教え」は、蓮華経の基本的な教えを紹介する良書です。また、実践的な視点から蓮華経を解説した作品も多く出版されていますので、自分に合ったスタイルで選ぶことができます。

さらに、蓮華経の解説書に加え、研究書を通じて歴史的な背景を学ぶことも役立ちます。これにより、蓮華経の教えがどのように形成され、発展してきたのかを理解することができ、より深い洞察を得ることができます。

6.2 蓮華経のオンライン講座

最近では、オンラインで蓮華経の教えを学ぶ講座も増えてきています。世界中の人々が参加できる環境が整いつつあり、インターネットを通じて深い知識を得ることが容易になっています。そして、ライブ講座や録画講座を通じて実践方法や瞑想法を学ぶことで、実際の生活にも活かしやすくなります。

また、多くの講師が行うディスカッションやワークショップも有益です。これに参加することで、他の受講生との意見交換や実践的な体験を通じて、理解を深めることができます。

6.3 参拝先の紹介

蓮華経を学ぶために、実際に参拝できる場所も多く存在します。日本国内では、法華経に基づく宗派が多数あり、各地に寺院があります。特に日蓮宗の寺院は、蓮華経の教えを中心に活動しているため、訪れることで直接的な体験が得られます。

中国や他のアジア諸国にも蓮華経に基づく寺院が多くありますので、旅行の際に立ち寄ってみるのもよいでしょう。そこでの生の教えや文化体験を通じて、蓮華経の重要性やその価値を深く体感することができるでしょう。

まとめ

蓮華経は、大乗仏教の中で重要な役割を果たす経典であり、その教えは現代においても多くの人々に影響を与えています。この経典の中心にある「無限の慈悲」や「智慧」を持つことで、人間関係や自己成長に貢献することができます。また、読経や瞑想、日常生活への適用などを通じて、蓮華経の教えを生かしていくことができるでしょう。様々なリソースを活用しながら、蓮華経を学び、そのメッセージを広めていくことが、今後の社会にとって大きな意義を持つのではないでしょうか。