仏教の起源とインドから中国への伝播については、多くの歴史的背景と文化的な文脈が絡んでいます。仏教は、紀元前5世紀頃にインドにおいてゴータマ・シッダールタによって創始され、後に中国を含むアジア全域に広がっていきました。この流れを理解するためには、仏教の起源やその教義、中国における受容過程、さらには中印文化の交流に対する影響を詳しく見ていく必要があります。

1. 仏教の起源

1.1 仏教の創始者:ゴータマ・シッダールタ

仏教の創始者であるゴータマ・シッダールタは、紀元前563年ごろに現在のネパールにあたる地域で誕生しました。彼は王族に生まれ育ち、幼少期から自己の存在や老死についての疑問を抱いていました。29歳の時、彼は王宮を離れ、苦行や瞑想を通じて真理を求める旅に出ます。その結果、35歳の時に「悟り」を開き、「ブッダ」と称されます。この悟りの瞬間に彼は、苦しみの原因とその解消方法についての教えを得たとされています。

これらの教えは「四つの真理」(苦しみの存在、苦しみの原因、苦しみの終焉、苦しみの終焉への道)としてまとめられました。これが仏教の基本的な教義となり、弟子たちと共に教えを広める活動に入ります。彼の教えはシンプルで平易でありながら、深い哲学的な意味を持っていました。

1.2 仏教の基本教義

仏教の基本教義は、輪廻(生死の連鎖)やカルマ(行為の結果)を含みます。すべての存在は苦しみを伴い、それを解消するためには、「八つの正道」(正見、正思、正語、正業、正命、正精進、正念、正定)に従う必要があります。これによって、最終的には涅槃(ニルヴァーナ)という究極の解放に至ることができると教えています。

また、仏教は「無我」の教えも重要視しています。すなわち、個人の固定された自我は幻想であり、すべての存在は相互に依存しているとする考え方です。この考え方は、自己中心的な生き方から解放され、より広い視野で他者との調和を目指すことを促します。

1.3 初期仏教の発展

ゴータマ・シッダールタの死後、彼の教えは最初は口伝で広まりましたが、紀元前3世紀頃に初めて文書として整理され、仏教教典にまとめられました。特に、マウリヤ朝の阿育王の治世において、仏教は国教とされ、大規模な普及活動が行われました。彼は仏教徒の僧院を建て、仏教の教えを広めるための使者を派遣しました。

また、初期の仏教はさまざまな流派に分かれるようになり、特に南方仏教(上座部仏教)と北方仏教(大乗仏教)が形成されます。それぞれの流派は、教義の解釈や実践方法において異なり、時間が経つにつれ、個別の文化に根付いていきました。

2. インドにおける仏教の広がり

2.1 阿育王の時代と仏教の普及

阿育王は、紀元前268年から232年にかけて治めたマウリヤ朝の王であり、仏教の普及において重要な役割を果たしました。彼は自身の出自を大切にしつつも、様々な民族や地域の人々に配慮し、仏教を全インドに広めるために積極的に活動しました。阿育王は碑文を通じて、仏教の教えを広めるだけでなく、仏教徒の信仰を奨励するために様々な施策を講じました。

彼は、パリと呼ばれる石柱を建設し、そこに仏教の教えを書き記しました。これらの碑文は、今や古代インドにおける貴重な歴史的資料となっています。さらに、彼は電車や商業者を通じて、仏教の教えを広める使命を持つ僧侶を派遣し、交流を深めました。

2.2 主な仏教派閥の形成

仏教の発展に伴い、様々な派閥が誕生しました。その中でも、初期の仏教が多くの弟子を持ったため、弟子団体による「スマスティカ派」や「ハイナヤーナ」などが形成され、その後の大乗仏教に影響を与えることとなります。このような多様な流派の誕生は、仏教が各地域の文化や思想と交わり、価値観や実践が異なる形で発展していくことを可能にしました。

また、主な仏教派閥の中でも特に大乗仏教は、慈悲と共感を強調し、より多くの人々を対象とした「救世」の思想を打ち出しました。このように、仏教はさまざまな解釈が生まれる豊かな宗教的土壌を持っています。

2.3 インド社会における仏教の影響

仏教は、単なる宗教の枠を超え、インド社会全体に多大な影響を与えました。特に、仏教は社会的な平等を唱え、カースト制度の抑圧に対する対抗手段として機能しました。仏教徒は、男女や階級に関係なく入信でき、誰もが仏教の教えを受け入れることを許されました。

また、教育や哲学の面でも、僧院が設立され、学問と精神的修養の場となりました。特にナーナンダやタクシシラのような大学では、多くの学者が集まり、仏教の教義や倫理について討論・研究しました。このような場は、仏教思想の深化だけでなく、インド文化全体の発展にも大きく寄与しました。

3. 仏教の中国伝播の背景

3.1 中国の宗教状況

仏教が中国に伝わる以前、中国には道教や儒教などの伝統的な宗教や哲学が存在していました。道教は自然と調和することを重視し、儒教は社会的秩序や倫理を中心とした思想です。これらの宗教や思想は、すでに中国社会に深く根付いており、仏教がどのように受け入れられるのかは、当時の文化的背景に大いに依存していました。

仏教が伝播する過程において、道教との相互作用が重要な要素となりました。仏教の教義に道教の要素が組み合わさることにより、信者たちにとって馴染みのある形で受け入れられました。このような文化の交差点は、その後の仏教の発展にも大きな影響を及ぼします。

3.2 文化交流と商業路

仏教の伝播は、商業路の存在によっても支えられました。特にシルクロードは、インド、中国、中東の間を繋ぐ重要な交易路であり、物資や文化が行き交う場でした。この路を通じて、商人や僧侶が仏教を広める要因ともなりました。

さらに、商業活動を通じて多くの異文化との接触があったため、仏教は様々な地域の文化に吸収されながら、変化・適応を果たしていきました。これにより、仏教は単なる「異国の宗教」としての枠を超え、中国固有の文化とも融合していくことができました。

3.3 仏教を受け入れる土壌

中国には、既に民間信仰や宗教が根付いていたため、仏教を受け入れる土壌は整っていました。人々は超自然的な存在を信じ、祈願や儀礼を行うことが一般的でした。これにより、仏教もザ漢帝国にとって重要な要素となりやすかったのです。

また、仏教の教義には「生死観」や「霊魂」に対する教えが含まれており、中国の人々の心に訴えるものがありました。このような共通点が、仏教の受容を促進し、広がりを見せる要因となっています。

4. 仏教の中国への伝播

4.1 伝播の主要なルート

仏教は、西域を経由して中国に伝播しました。具体的には、シルクロードを通じて中央アジアから入ってきた僧侶たちが、徐々に中国各地へと教えを広めていきました。特に、甘粛省や新疆ウイグル自治区などの地域では、多くの仏教遺跡が発見されています。

また、初期の段階では、僧侶たちが貿易商人と共に移動しながら、教えを広めていきました。彼らの努力によって、仏教は中国の大都市や地方都市に根付くことができたのです。

4.2 初期の仏教徒と僧院の設立

初期には、百余りの僧院が設立され、僧侶たちによって仏教の教えが広められました。これらの僧院は、学問の中心地としても機能し、多くの経典が翻訳・注釈される場ともなりました。特に「竜華山」や「白馬寺」など、最古の僧院となる場所が存在し、多くの信者を集めました。

仏教徒たちは、地方の指導者や貴族層にも支持を受け、国家や地域の権力構造の中でも重要な役割を果たしました。これにより、仏教の教えはさらに多くの人々に広まり、深く浸透することが可能になりました。

4.3 中華文化との融合

仏教が伝わる過程で、中国の伝統的な思想や文化との融合が進みました。特に、道教の影響を受けた「禅宗」や、儒教思想を取り入れた「浄土宗」が誕生しました。このような相互作用は、仏教が中国社会において独自の位置づけを持つ要因となりました。

また、仏教の教えや理念が中国の文学・芸術にも影響を与え、詩人や画家たちに多くのインスピレーションを与えました。これにより、仏教は中国文化の中に根差し、永続的な影響を及ぼします。

5. 仏教を通じた中印文化の交流

5.1 経典の翻訳とその影響

仏教の伝播において、経典の翻訳は極めて重要な役割を果たしました。特に、2世紀から3世紀にかけて、インドから中国への多くの僧侶が、それぞれの経典を翻訳し、解説しました。このプロセスにおいて、インドの哲学や思想に対する中国における理解が深まりました。

特に、法顕(ほうけん)や玄奘(げんじょう)などの僧侶たちが、中国に持ち帰った経典は、後の仏教教義の形成に大きな影響を与えました。彼らの翻訳作業は、ただの言語の変換ではなく、文化や思想の橋渡しをする重要な活動でした。

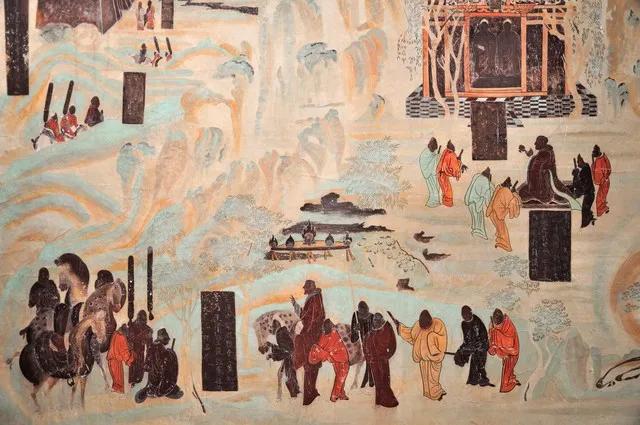

5.2 芸術と建築への影響

仏教が中国に伝わることで、芸術や建築にも新しいスタイルが生まれました。特に、仏教寺院や彫刻は、精巧で美しい作品が多数生み出されました。例えば、敦煌の莫高窟や洛陽の白馬寺は、仏教芸術の頂点とも言える場所です。

これらの場所では、仏像や壁画が描かれ、仏教の教えや物語が視覚的に表現されました。これにより、信者たちが教えをより身近に感じることができ、また、後の世代にも強い影響を与えることになりました。

5.3 中華思想への仏教の影響

仏教の教えは、中華思想とも深く結びつくようになりました。特に、「因果法則」や「無常」の教えは、儒教や道教とも共鳴し、様々な社会的・倫理的観点から受け入れられました。このような融合によって、仏教は単なる宗教にとどまらず、中国の哲学や倫理観にも大きな影響を及ぼしたのです。

さらに、仏教における慈悲や共感の理念は、地域社会や家庭における人間関係をも変えていきました。これにより、中国の人々の生活や価値観において、仏教的な影響が根強く残ることとなりました。

6. 結論

6.1 仏教伝播の全体像

仏教がインドから中国へと伝わる過程は、複雑で多くの要因が絡んでいます。文化の交流、商業的な接触、そして思想の融合が、仏教を中国社会に受け入れられる要素となり、根付く土壌を作っていきました。その後の仏教思想の発展や流派の形成は、歴史的な意味だけでなく、今日に至るまでの影響においても重要な要素です。

6.2 現代における仏教の意義

現代においても、仏教は多くの人々に求められています。特にマインドフルネスの学びや精神的な充足を求める動きは、仏教の教えに基づいたものであり、世界中でその影響力を持ち続けています。仏教の教えは、私たちの生き方や考え方に深い影響を与え続けており、その普遍的なメッセージは、宗教を超えた共感を呼び起こす力を持っています。

6.3 今後の研究課題

これからの研究においては、仏教の伝播過程やその後の発展に関するさらなる理解が求められます。特に、異文化間の交流や、宗教が社会に与える影響についての考察は重要です。また、現代においても関連する新たな課題が生じており、仏教を通じてどのように人間関係や社会が変わっていくのかを探求することは、多くの示唆をもたらすことでしょう。

終わりに、仏教の起源とその伝播に関する知識は、歴史的な視点だけでなく我々の現代社会にも深く根ざしています。仏教から学ぶ事柄は、今後の世代にも受け継がれていくことでしょう。