儒教は中国の伝統的な思想体系であり、人々がどのように生きるべきかを示す指針を提供しています。特に「仁」と「礼」という二つの概念は、儒教の中心的な教えとして重要な役割を果たしています。「仁」は、人間同士の愛や思いやりを意味し、「礼」は社会における秩序や習慣を表します。これらの概念は互いに深く関連し合い、儒教の教えを形成しています。本稿では、「仁」と「礼」の相互関係について詳しく探求します。

1. 儒教の基本概念

1.1 儒教の起源と歴史

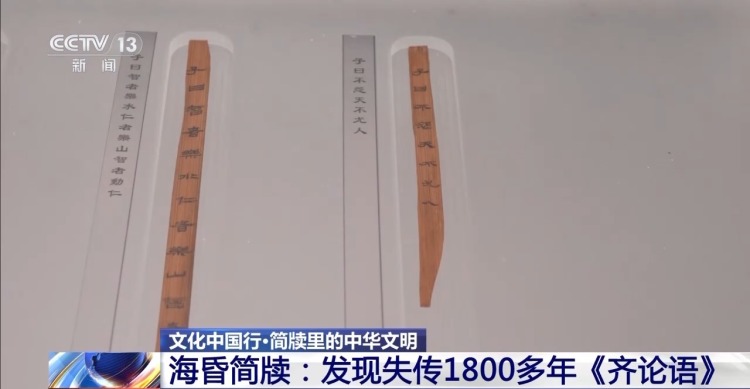

儒教は紀元前6世紀ごろ、孔子によって確立されました。孔子は、当時の社会が直面している道徳的、倫理的な混乱を解決するために、徳を重んじる社会の重要性を説きました。彼の教えは、後に「論語」という書物にまとめられ、教育や行政の基盤として中国全土に広がりました。儒教は中国史の中で何度も復興され、特に漢朝以降の国家の政策や教育システムに深く根付いていきました。

儒教の影響は中国だけに留まらず、韓国、日本、ベトナムなどアジア各地に広がりました。これにより、儒教の概念は各国の文化や社会制度に組み込まれ、代々受け継がれています。特に、儒教は教育、家族、社会の基盤を形成する思想として、東アジアの国々において重要視されています。

1.2 儒教の核心思想

儒教の核心思想は、人間関係における適切な行動や倫理に焦点を当てています。「仁」と「礼」は、この思想の中心に位置しており、個人の内面的な倫理観や社会的な規範を結びつけています。「仁」は情を重んじ、他者に対して思いやりを持つことを要求し、「礼」は社会的な行動様式やまともな振る舞いを定義します。この二つの概念が相互に作用し合うことで、調和のとれた社会が実現されると考えられています。

また、儒教は「中庸」の考え方を大切にしており、極端を避け、均衡を保つことを重視しています。「仁」と「礼」も同様に、互いにバランスを取ることで、個人と社会の調和を保つ役割を果たしています。このように、儒教は倫理的な生活を促進し、社会全体の安定を図る考え方を提唱しています。

1.3 儒教の主要な思想家

儒教の発展には、多くの思想家が関与しました。孔子(公孫鞅、紀元前551年 – 紀元前479年)は、儒教の創始者として最も広く知られていますが、その後も孟子や荀子などの思想家が登場しました。孟子(紀元前372年 – 紀元前289年)は孔子の教えを継承し「仁」をさらに深化させる考え方を展開しました。彼は、人間は本来善であるとし、教育や環境がその性質を引き出すことができると説きました。

荀子(紀元前313年 – 紀元前238年)は、孟子とは異なり、人間の本性は悪であると考えました。彼は、教育や社会制度を通じて「礼」を重視し、人々が正しい行動を学ぶことを強調しました。このように、儒教の思想家たちは「仁」と「礼」の解釈や重視点において異なる見解を持ちながら、相互補完的に儒教の発展に寄与しました。

2. 「仁」とは何か

2.1 「仁」の定義

「仁」は古典儒教の根幹を成す概念であり、孔子の教えの中でも特に重要視されています。「仁」は、通常「人に対する愛」、「思いやり」と訳されますが、その内容は非常に深いものです。孔子は「仁」を、「己の如く人を愛す」と定義し、自分に対する如く、他人への愛情を持つことが求められています。つまり、自分の感情や幸福を他者にも向けることが、「仁」の表現といえるでしょう。

「仁」の実践には、親子の愛情や友人関係、さらには社会全体への責任感が含まれます。このため、儒教の中で「仁」は単なる感情や態度にとどまらず、具体的な行動に結びついた倫理的な規範として重要視されます。例えば、家族や友人への支援、他者への配慮や助け合いは、「仁」が育まれる具体的な場面となります。

2.2 「仁」の重要性と役割

「仁」は、単なる個人の感情や思考に留まらず、社会的な調和を促進するための不可欠な要素です。儒教においては、「仁」が実践されることで、社会全体に良い影響を及ぼし、いわゆる「和」の状況を生み出します。「仁」を基盤とした社会の構築は、様々な対立を減少させ、協力関係を形成する助けとなるのです。

また、「仁」は教育の面にも深く根ざしています。孔子は、教育を通じて「仁」を育むことの重要性を強調しました。具体的には、道徳教育を重視し、家庭や学校での教育が「仁」の形成に貢献するべきだと考えています。これにより、次世代に「仁」を受け継がせることが可能になります。このため、「仁」はただの倫理的な教えであるだけでなく、社会の持続可能性に寄与するものとも言えます。

2.3 事例を通じた「仁」の理解

「仁」の理解を深めるためには、実際の事例を参照することが有効です。例えば、日常生活の中での友人に対するサポートや、家族間での思いやりのある行動は、「仁」の具体例です。高校生が友人の勉強を手伝ったり、年配の親にアドバイスを求めたりする行為は、この「仁」を実践する良い例です。

また、ビジネスの場面でも「仁」の考え方が応用されることがあります。企業が社会貢献活動を行うことや、従業員を大切に扱う姿勢も「仁」の表れです。このように、「仁」は私たちの日常生活のあらゆる側面に影響を与えているのです。ただし、「仁」を実践するには、自分自身の利得を超えて他者を考える姿勢が必要であり、これが容易ではないことも示しています。

3. 「礼」とは何か

3.1 「礼」の定義

「礼」は、儒教において社会的な秩序を維持する重要な概念です。「礼」の基本的な意味は、他者との関係を円滑にするための規範やルールを指します。具体的には、挨拶や礼儀作法、儀式、および社会的な振る舞いに関連する行動が含まれます。孔子は「礼」を通じて、個人が社会の一員として適切な行動をとることを強調しました。

「礼」はまた、「人と人との関係を築くための方法」とも言えます。親と子、先生と生徒、友人同士といった様々な関係が存在し、それらにはそれぞれの役割や期待が伴います。「礼」は、これらの役割を認識し、適切に振る舞うための指針を提供するのです。例えば、目上の人に対して敬意を表すことや、特定のイベントや儀式での行動には「礼」に基づく行動が求められます。

3.2 「礼」の社会的役割

「礼」は、社会の調和と秩序を維持するために不可欠な要素です。例えば、国家やコミュニティにおいて、人々が互いに尊重し合うことが「礼」によって促進されます。人々が適切な「礼」に従うことで、摩擦を軽減し、協力関係を築くことができるのです。特に、ビジネスの場面では、礼儀正しさが信頼を生み出し、取引の円滑化にも寄与します。

また、儀式や伝統的な行事においても「礼」は重要な役割を持っています。婚礼、葬儀、祭りなどは、社会全体の価値観や倫理観を再確認する場でもあります。これにより、参加者同士が共通の意識を持ち、コミュニティの結束を強める効果があります。このように、「礼」は日常生活や社会関係の中で、見えない力として働いているのです。

3.3 「礼」の種類と実践例

「礼」にはさまざまな種類があり、それぞれが異なる状況や文脈に応じて適用されます。例えば、家庭内での「礼」は、親子の関係や兄弟姉妹の絆に深く関わります。家族の中でのコミュニケーションや役割分担が「礼」の実践によって円滑に進むことが期待されます。

また、学校や職場での「礼」は、教育やビジネス環境の中での適切な振る舞いを示します。教師と生徒、同僚同士の関係において、互いに敬意を持ち、適切な行動を取ることが求められます。特に、ビジネスシーンにおいては、顧客や取引先に対する「礼」が企業のイメージや信頼を築く上で非常に重要です。

さらに、伝統的な儀式や行事における「礼」は、文化や宗教的な価値観を表現する場面でもあります。地域ごとの祭りでの伝統的な服装や行動は、その土地の文化を示す重要な要素です。このように、「礼」は社会や文化の中で多様な表現を持ちながら、個々の関係を深める役割を果たしているのです。

4. 「仁」と「礼」の相互関係

4.1 「仁」と「礼」の関連性

「仁」と「礼」は、儒教の教えにおいて密接に関連しています。一方が欠けると、もう一方の概念もその意味や価値を損なうことになります。いわば、両者は一対の関係にあり、個人が道徳的に成長し、社会における調和を築くために必要不可欠です。「仁」は内面的な情や思いやりを基盤としており、「礼」はそれを社会的に表現する手段として機能します。

たとえば、「仁」をもつ人は、他者に対して優しさや思いやりを示すために「礼」を実践します。この関係が成立することで、人々の行動がより善い方向に向かうのです。また、「礼」を実践することで、相手への敬意や感謝の気持ちを表すことができ、これが「仁」をより深化させることになります。このように、「仁」と「礼」は、互いに高め合う関係にあるのです。

4.2 互いに補完する役割

「仁」と「礼」は、互いに補完し合うことで社会の調和を図る役割を果たしています。「仁」が内面的な愛情を促進する一方で、「礼」はその愛情を他者に伝える手段です。たとえば、友人を助けたいと思う「仁」があれば、感謝の言葉や行動を通じて「礼」を示すことが重要になります。この両方が揃って初めて、真の調和が生まれます。

また、社会においては「礼」が浸透することで、「仁」の実践が促進されます。礼儀を重んじる文化が定着することで、個人の「仁」が社会の中でより明確に反映されるのです。例えば、地域社会でのボランティア活動は、「仁」を具体的に表現する良い方法であり、同時に「礼」として社会的に評価されます。このように、自己の内面的な倫理観と社会的な行動が互いに作用し合うことで、より良い社会が形成されます。

4.3 実生活での「仁」と「礼」のバランス

実生活においては、「仁」と「礼」のバランスを保つことが重要です。過剰な「仁」は時に自己犠牲や無理な期待を生むことがあり、一方で「礼」が形式的すぎると、心がこもらない行動として受け取られかねません。このため、両者を適切に調和させることが求められます。

例えば、家族の中で子供に対して思いやりを持ちながらも、同時に規範を守るように指導することが「仁」と「礼」のバランスを示す良い例です。友人との関係では、感謝の気持ちを伝えつつも、相手の気持ちに応じた行動が求められます。このように、個人の内面と社会のルールを織り交ぜることで、より調和のとれた生活ができるのです。

5. 現代における「仁」と「礼」の意義

5.1 現代社会での適用例

現代においても、「仁」と「礼」の概念は重要な意味を持っています。たとえば、SNSやインターネット上でのコミュニケーションにおいて、人々が相手に対して思いやりを持つことが求められます。このようなデジタルの場でも「仁」を発揮することで、温かいコミュニケーションを保つことができ、誤解や対立を避けることが可能です。

企業活動においては、社会的な責任を果たすことが「仁」と「礼」の実践とされます。持続可能なビジネスモデルやCSR(企業の社会的責任)が求められる中で、企業は「仁」の精神をもって社会貢献を行う必要があります。このように、現代において「仁」と「礼」は、個人だけでなく、企業やコミュニティ全体においても重要な理念として位置づけられています。

5.2 学校教育における「仁」と「礼」

学校教育においても、「仁」と「礼」は大変重要な役割を果たします。教育の現場では、教師が生徒に対して「仁」をもって接し、個々の特性やニーズを理解しようと努めます。一方で、学校や授業の中での「礼」の精神も大切であり、生徒たちが互いに敬意を持ち、協力することが望まれます。このように、教育の場が「仁」と「礼」を育む基盤となるのです。

また、学校では「仁」と「礼」を教育するためのプログラムや活動が実施されています。具体的には、ボランティア活動や相互支援グループなどがあります。これらの活動を通じて、生徒たちは「仁」を実践し、同時に「礼」を学ぶことができるのです。このような教育は、将来の社会に貢献するための基礎となります。

5.3 グローバル化と儒教の価値

グローバル化が進む現代社会において、中国文化や儒教の価値が再評価されています。他国との交流が進む中で、異文化理解や相互尊重がますます重要視されるようになりました。「仁」と「礼」は、国境を越えて人々が理解し合うための重要な手段となります。相手への思いやりや礼儀正しさは、グローバルなコミュニケーションにおいて非常に重要です。

また、儒教の原則はビジネスや政治など、さまざまな場面で役立ちます。特に、国際的なビジネスにおいては、相手国の文化や習慣を理解し、適切に「礼」を示すことが、信頼関係を築くための鍵です。このように、「仁」と「礼」が持つ価値は、ますます広がっており、現代の多様な社会においても貴重な指針となっています。

終わりに

「仁」と「礼」は、儒教の核心的な概念であり、個人と社会の調和を図るための重要な指針です。これらの概念は、古代から現代に至るまで、さまざまな場面で強い影響を持っており、今日でもその価値が再認識されています。特に、現代社会における人々のつながりやコミュニケーションの中で、「仁」と「礼」を重視することで、より豊かな人間関係を築くことができるでしょう。

儒教の教えは、単なる古い思想に留まらず、現代生活でも実践可能な有用な知恵を提供しています。私たちは、日常生活の中で「仁」と「礼」を意識し、お互いを理解し合う努力をすることで、よりよい社会を築くことができるのです。これからの時代においても、儒教の教えが私たちの行動や考え方に大いに貢献することを期待しています。