儒教は中国の文化や社会に深く根ざした哲学であり、その核心には「仁」と「礼」があります。「仁」は人間の愛や思いやりを象徴し、「礼」は社会的秩序や規範としての役割を果たします。この2つの概念は互いに補完し合い、個人と社会の調和をもたらすものとして儒教の教えの中で重要視されています。本記事では、儒教における「仁」と「礼」の具体的な実践例や歴史的背景を詳しく探ります。

1. 儒教における「仁」と「礼」

1.1 儒教の歴史的背景

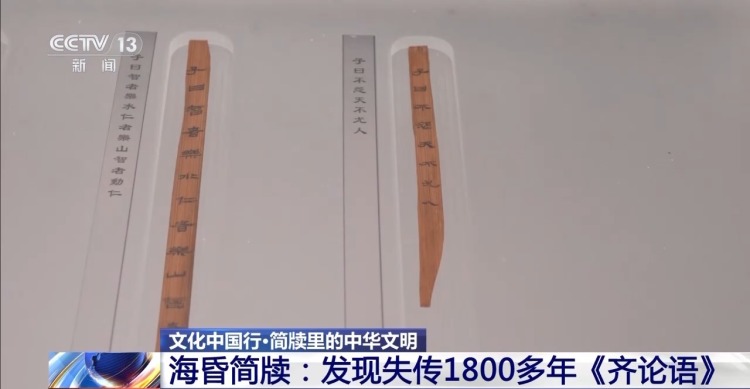

儒教は春秋戦国時代(紀元前770年~紀元前221年)に孔子によって創始されました。孔子は道徳的な教えを通じて、個人と社会の調和を目指しました。この時代、中国は戦乱と混乱の真っただ中にあり、社会的価値観が崩壊していました。その中で、孔子は人々が互いに支え合う社会を築くための倫理的な基盤として儒教を定義しました。

儒教の発展は、漢代に入ってからも続きました。漢の明帝(公元前28年~公元前75年)は儒教を国教と宣言し、学校を設立して儒教の教育を奨励しました。これによって儒教は中国社会の中心的な価値観となり、数千年にわたって影響を与えることになります。儒教の教えは、家族や社会の絆を重視し、個人の倫理的な行動を奨励するものでした。

1.2 儒教の主な教義

儒教の主な教義は「仁」、「礼」、「義」、「智」などに集約されますが、その中でも「仁」と「礼」は特に重要な要素です。「仁」は人間としての愛情や思いやりを意味し、それは他者との関係の中で生きる人々にとって不可欠です。一方、「礼」は社会の規範や礼儀作法を指し、個人の行動が集団にどのように影響するかを考慮し、社会全体の調和を目指します。

儒教における教育は、これらの基本的な教義を通じて、個人を育てるだけでなく、社会全体を良好な関係に導くことを目的としています。例えば、家庭内での教育が重視され、子供たちには「仁」を理解し、「礼」を実践することで、より良い大人へと成長させることが求められます。これらの教えは、単なる道徳的な教えではなく、社会的な依存関係に基づくものです。

1.3 儒教と他の哲学との違い

儒教は道教や仏教といった他の中国の哲学と異なる点があります。道教は自然との調和を強調し、個人の内面や自然の力を重視する一方、儒教は社会的責任や倫理的行動を優先します。また、仏教は生死や輪廻をテーマにし、個人の解脱を求める宗教であるのに対し、儒教は日常生活における人間関係や社会的義務に焦点を当てています。

また、儒教には「和を以て貴しと為す」という考え方があり、調和を重んじる社会の構築を目指す点でも他の哲学と異なります。このような観点から、儒教は個人の倫理を基に、社会全体の調和を築く道を示しています。これは、家庭や学校、さらには国家の制度の中にも浸透し、中国の伝統的文化の根本的な部分を形成しています。

2. 「仁」の概念

2.1 「仁」の定義

「仁」という言葉は、一般に「愛」と訳されますが、儒教における「仁」はさらに深い意味を持ちます。孔子は「仁」を「他者を愛する心」と定義し、「仁」を実践することが道徳的であると教えました。この概念は、他者との良好な関係を築くための基本的な姿勢ともなるのです。具体的には、他者に対する思いやりや手助けを行うことが「仁」の実践として位置づけられています。

「仁」は、個人が持つ資質だけでなく、社会全体の中での関係性にも関わります。例えば、親が子供に対して抱く愛情や、友人同士の助け合いも「仁」とみなされます。孔子は「仁者は仁を求め、仁者は礼を学ぶ」と述べており、仁は礼の実践にも密接に関連しています。このように、「仁」は人間関係の本質を成し、個人の行動が他人にどのように影響するかを再認識させる重要な概念です。

2.2 「仁」の重要性

「仁」が持つ重要性は、単に倫理的な教えだけでなく、社会の根幹をなすものである点にあります。「仁」を重視することで、殺伐とした社会を和らげ、人々の関係がより温かく、協力的なものになります。孔子は「仁」の実践が、リーダーシップにおいても重要であることを説いています。リーダーが「仁」を持つことで、民衆はその影響を受け、信頼や尊敬を以てリーダーに従うようになるのです。

歴史的にも、「仁」の教えは多くの国家や家族の倫理基盤となってきました。儒教が国教とされた時代、政治家や権力者は「仁」を基本原則とし、国民の幸福を第一に考えるという姿勢を求められました。この倫理観が社会の安定をもたらし、長期にわたって繁栄する国づくりに寄与したとされています。日本でも影響を与え、多くの道徳的価値観が儒教の「仁」に根ざしています。

2.3 歴史的な「仁」の実践例

「仁」の実践は古代から近代にかけて多くの具体例が存在します。例えば、中国の唐代においては、唐の太宗(618年~646年)は「仁政」を掲げ、民衆のための政治を推進しました。彼は民の声を重視し、無理な税を課すことなく、生活を向上させる政策を選びました。このような「仁」の実践は、国の繁栄と安定をもたらしたと言われています。

また、儒教の教えに基づいた家庭内での「仁」の実践も見逃せません。例えば、親が子どもに対して博愛を持って接することが、子どもに愛情深さを伝える手段となります。そしてこの愛情は、子供の将来の人間関係にも良い影響を及ぼすのです。親から子への愛情が「仁」として示され、次世代がその価値観を受け継いでいくことが期待されます。

3. 「礼」の概念

3.1 「礼」の定義

「礼」は儒教における重要な概念であり、社会的秩序やマナー、礼儀作法を指します。孔子は「礼」を人間関係を円滑に保つためのルールや規範と考え、社会的な調和を実現するためには「礼」を身につけて実践することが不可欠であると説きました。「礼」という言葉には、儀式や礼儀といった多面的な意味がありますが、基本的には他者に対する配慮や敬意を持った行動を指します。

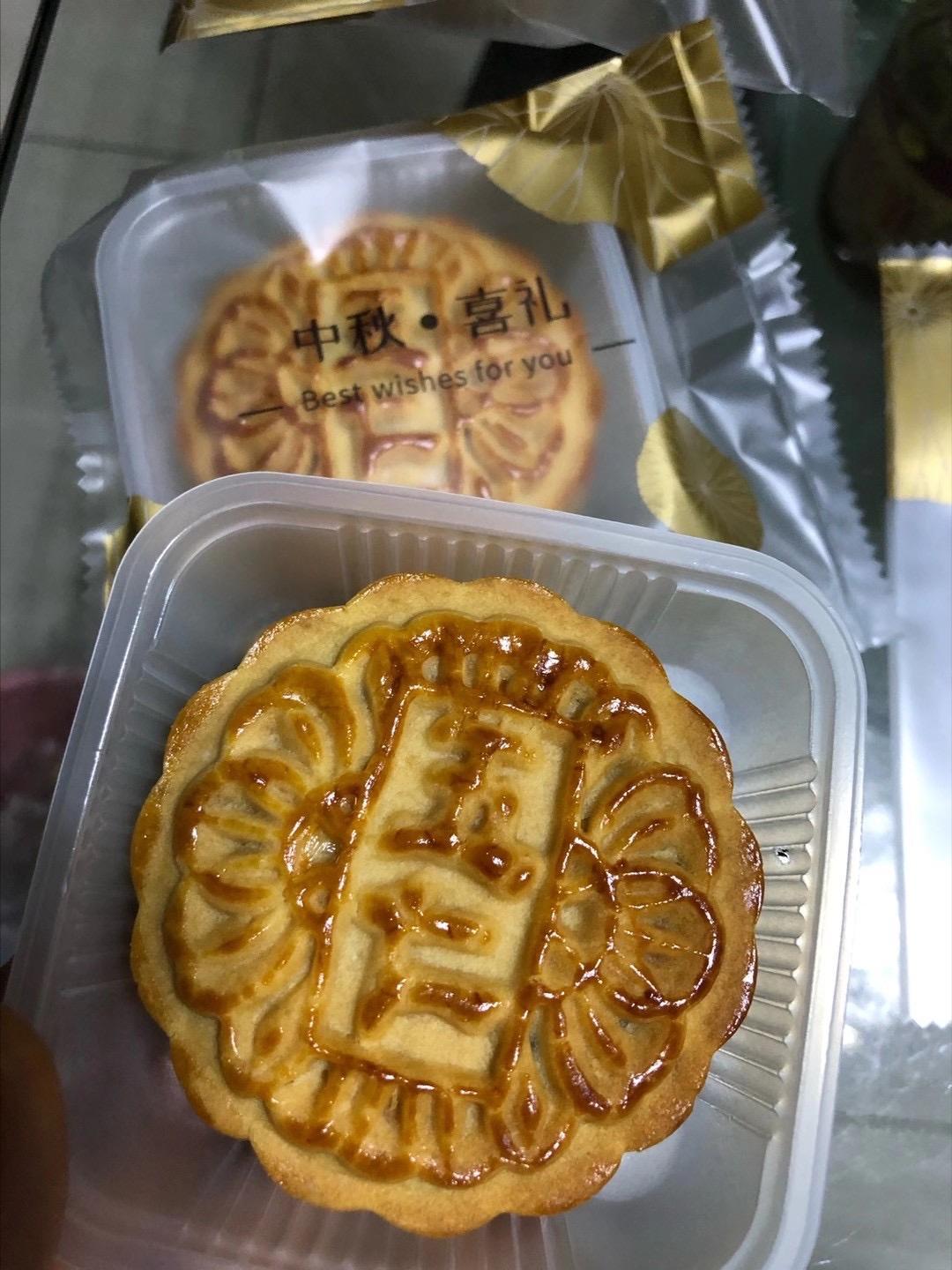

「礼」の実践は家庭や学校、さらには職場においても求められます。例えば、ビジネスシーンにおける敬語の使い方や、挨拶、贈答品の交換といった行為は「礼」を体現しています。これにより、個人と個人の間に良好な関係を築くことができ、社会全体が調和するのです。

3.2 「礼」の社会的役割

「礼」は社会において非常に重大な役割を果たしています。それは、個人の行動に規範を与え、社会全体の調和を促す力を持っています。「礼」を重んじる社会では、相手に対する敬意が表れ、信頼関係が生まれやすくなります。礼儀を守ることで、個人の思いやりや配慮が強調され、他者との衝突を避けることが可能になります。

また、儒教の教えに基づく「礼」は、リーダーシップにおいても重要です。指導者が「礼」を大切にすることで、部下や民衆の信頼を得やすくなります。そして、この「礼」によって築かれた関係は、長期にわたる安定的な社会を形成する基盤となるのです。例えば、歴史的には、多くの漢詩や文献に、儒教の「礼」に基づく倫理が強調されています。

3.3 歴史的な「礼」の実践例

歴史を振り返ると、多くの偉人が「礼」を実践し、評価されています。孔子自身は「礼」を大切にし、教えを広める中で礼儀を守る重要性を説きました。彼の教えは、後の中国の皇帝や政府にも受け継がれ、礼政の実践が強調されるようになります。例えば、清代の康熙帝は「礼は治国の根本である」と説き、国家を治める上で「礼」を重視しました。

また、武道や茶道など日本の伝統文化にも「礼」の精神が根付いています。茶道は、緊張感のある儀式を通じて相手に敬意を表すことを目的とし、「礼」を体現する手段とされています。このように、歴史的・文化的背景においても「礼」の重要性は強調され、社会が円滑に機能するための礎となってきました。

4. 仁と礼の関係

4.1 仁と礼の相互作用

「仁」と「礼」は儒教の中で密接に結びついており、互いに補完し合う関係にあります。「仁」は内面的な思いやりや愛情を示し、「礼」はその思いやりを外部に表現する手段とも言えるでしょう。つまり、「仁」が内面的な感情を表すのに対し、「礼」はそれを実践に移すための方法なのです。この関係性が、個人と社会の調和を形成します。

例えば、親が子供に対して持つ愛情(仁)は、子供に対する思いやりのある行動(礼)を通じて具体化されます。親が子供に対して感謝の気持ちを込めて言葉をかけたり、礼儀作法を教えることで、子供はその愛情を感じ取り、自分も同じように他者に対する「仁」を持つようになります。このように、「仁」と「礼」は日常生活の中で自然に相互作用しながら、より良い人間関係を築いていくのです。

4.2 仁と礼のバランスの重要性

「仁」と「礼」のバランスを保つことは、儒教における重要な教えの一つです。過度に「仁」を強調しすぎると、時には自己中心的な行動や無秩序な状況を生む可能性があります。一方で、「礼」に偏りすぎると、冷たく無機質な人間関係になりかねません。そのため、どちらか一方に偏らないようにすることが求められます。

社会が幸福であるためには、個人の「仁」と社会の「礼」が適切に調和することが必要です。例えば、ビジネスの場面において、信頼関係を築くためには誠実さ(仁)とそれを示すためのマナー(礼)の両方が欠かせません。もし、どちらかが欠けると、人間関係が損なわれ、ストレスや不満が生じることになります。これにより、組織や社会全体が影響を受けるため、バランスが取れた「仁」と「礼」の重要性が強調されます。

4.3 現代における仁と礼の解釈

現代社会においても、「仁」と「礼」の概念は重要視されていますが、その解釈や実践の方法は時代と共に進化しています。例えば、現代のビジネスシーンにおいては、相手への敬意や感謝を表現することがますます重要とされています。顧客や同僚に対する思いやり(仁)を示し、それを適切な表現(礼)で行うことで、関係が強化されるのです。

また、現代の若者の中には、伝統的な「礼」をいかにして科学的に理解し、新しい形で「仁」の精神を生かそうとする動きも見えます。SNSの発展により、遠くの人とも関係性を持つことができるようになり、「仁」と「礼」が国境を越えて広まる機会が増えています。このような背景の中で、儒教が持つ普遍的な価値が再評価され、現代社会における人間関係に新しい視点を提供しています。

5. 仁と礼の実践に関する儒教の教え

5.1 日常生活における仁の実践

日常生活において「仁」を実践することは、思いやりや愛情を日常的に表現することに他なりません。たとえば、家庭内でのコミュニケーションにおいて、家族一人ひとりが互いに感謝や理解を示すことが「仁」の実践となります。子供が親のことを気遣ったり、配偶者が相手の気持ちを理解しようとする姿勢が、日々の生活において「仁」を育んでいくのです。

また、友人関係においても「仁」を実践することができます。友人の悩みを聞いたり、困っているときに手を差し伸べることは、他者に対する思いやりを示す行動です。こうした小さな行動が、友人関係を深め、さらには周囲の人々にも良い影響を与えます。例えば、コミュニティ活動に参加し、地元の人たちを支援することも「仁」の実践の一環です。

5.2 社会における礼の実践

「礼」は社会において非常に重要な役割を果たします。それは、個人の行動が他者にどのように影響するかを考慮に入れることが求められるためです。たとえば、公共の場でのマナーや、相手への敬意を表す言動が「礼」として重要視されます。日常の挨拶や、環境に配慮した行動が社会全体の調和を促します。

具体的な例として、職場での礼儀や敬語の使い方があります。上司や同僚に対して適切な言葉を使うことで、信頼関係を築くことができます。また、ビジネスの交渉で「礼」を重んじることで、相手との良好な関係を維持しやすくなるでしょう。礼儀を重んじる姿勢は、企業のブランドイメージにも影響を与え、社会的責任を果たすことにも繋がります。

5.3 仁と礼がもたらす社会的調和

「仁」と「礼」が実践されることで、社会全体に調和がもたらされます。個々が思いやりを持ち、それを社会に反映させることによって、健全な人間関係が築かれ、お互いが助け合う社会が形成されます。特に公正で公平な社会を構築するためには、個々の行動が重要です。

例えば、地域社会でのボランティア活動や協力によって、「仁」が具現化されます。そして、集団での活動においては「礼」が求められ、チームの団結力を高める要素となります。このように、個人の「仁」と社会の「礼」が円滑に機能することで、より良い社会が形成されるのです。

終わりに

儒教における「仁」と「礼」は、単なる倫理や道徳の枠を超え、社会全体に深い影響をもたらす重要な概念です。歴史的背景や具体的な実践例を通じて、これらの価値がいかにして現代社会にも適用されているかを探りました。

今後も、「仁」と「礼」の教えを忘れず、自らの行動に反映させることで、より良い人間関係と幸せな社会を築いていくことが重要です。人々がお互いを思いやり、敬意を払うことで、今の社会に必要な調和が生まれることでしょう。儒教の教えは、古代中国だけでなく、現代においても色褪せることなく、私たちの生活に色鮮やかな影響を与え続けています。