水墨画は、中国の伝統的な絵画スタイルであり、墨と水を使って表現される詩的で繊細なアートです。この芸術形式は、中国から日本に伝わり、日本独自の文化と相まって発展してきました。日本における水墨画の受容と影響は、単なる技術の伝播にとどまらず、文化や思想にまで深く浸透し、現代に至るまで多くのアーティストにインスピレーションを与えています。本記事では、日本における水墨画の歴史的背景、受容、特徴、現代における役割、そして日本と中国の水墨画の比較を通じて、その魅力と重要性を探ります。

1. 水墨画の歴史的背景

1.1 水墨画の起源

水墨画の起源は、中国の古代に遡ります。紀元前5世紀頃にはすでに筆と墨を用いた絵画が存在しており、徐々にこのスタイルが発展していきました。特に、唐代(618-907年)になると、水墨画は正式な絵画形式として確立され、さまざまな技法が生まれました。絵画の中に詩歌を散りばめることで、視覚的だけでなく心理的な深みを持つ作品が評価されるようになりました。

この時期の水墨画は、自然や風景をテーマにしたものが多く、作家の感情や思考が反映された作品が多数存在します。代表的な画家としては、王維(おうい)や李白(りはく)などが挙げられます。彼らは、風景を描くことで自然との調和を追求し、精神的な境地を表現しました。このように、初期の水墨画は、哲学的な要素が色濃く反映されており、後のアーティストたちに多大な影響を与えることになります。

1.2 中国における水墨画の発展

水墨画は、中国の宋代(960-1279年)に最も重要な発展を迎えます。この時代、技術的な革新が進み、より高度な技術が生まれました。特に、山水画が人気を博し、風景を描くことで人間と自然の関係を探求する作品が多く見られました。新たな技法として、湿筆と乾筆が導入され、そのバリエーションが豊かになりました。

また、宋代には詩と絵画の融合が進み、絵画の中に詩を添えることが一般的になりました。これにより、水墨画は文学的な側面をも持つ芸術形式となり、視覚的な美しさだけでなく、読者の感情に訴える力を得ました。この融合的なアプローチは、後の日本の水墨画にも大きな影響を与え、詩的な要素が組み込まれるようになりました。

1.3 日本への水墨画の伝来

日本への水墨画は、鎌倉時代(1185-1333年)に中国から直接伝来しました。特に、明代の水墨画が日本に影響を与え、茶道や禅の文化の中でその重要性が増していきました。日本の禅僧たちが中国に渡り、修行しながら水墨画の技法を学び、自国に持ち帰ったのです。特に、雪舟(せっしゅう)や巨勢絵(こせえ)などの画家は、中国で学んだ技術を日本流に昇華させ、日本独自の水墨画スタイルを確立しました。

また、日本では、室町時代(1336-1573年)から水墨画が広まり、特に寺院や僧侶の中で人気を博しました。水墨画は、禅の教えや哲学と深く結びついており、静寂や内省をテーマにする作品が多く見られました。この流れは戦国時代や江戸時代に続き、日本の文化に定着していくことになります。

2. 日本での水墨画の受容

2.1 江戸時代の水墨画の流行

江戸時代(1603-1868年)に入ると、水墨画はますます広がりを見せました。この時代の画家たちは、中国の技法を参考にしつつも、日本の自然や文化を取り入れた作品を多く描きました。特に、風景画や動物画が人気を集め、日常の景色や生活をテーマにした作品が数多く生まれました。

江戸時代には、書画一体の思想が浸透し、絵画と書の両方を兼ね備えた作品が多く見られるようになります。代表的な画家としては、池大雅(いけたいが)や勝川春章(かちかわはるあき)などが登場し、それぞれ独自のスタイルを確立していきました。彼らは、墨の濃淡を駆使して細やかな表現を行い、視覚的な楽しさを提供しました。

さらに、この時期には、水墨画を学ぶための画塾や教室が増え、一般の人々もこの芸術形式に触れる機会が増加しました。これにより、水墨画はより多くの人々に親しまれるようになり、民間の文化として定着していきました。

2.2 明治時代の近代化と水墨画

明治時代(1868-1912年)に入ると、急速な西洋化の波が日本を襲いました。この時期、多くの伝統的な芸術形式が西洋の影響を受け、新たな展開を遂げていきます。しかし、水墨画は独自の道を歩み続けました。西洋の技法や材料が導入される中でも、伝統的な水墨画の技法は守られ、多くのアーティストがその技法を使い続けました。

特に、近代化の中で、西洋の美術と融合した新しいスタイルが生まれました。この時期、多くの日本人アーティストが水墨画を取り入れ、西洋のアートと融合させる試みを行いました。竹内義郎(たけうちよしお)や藤田嗣治(ふじたつぐはる)などは、西洋画の要素を取り入れることで、新たな表現が生まれました。

水墨画の近代化は、教育機関や美術館の設立とも深く関連しています。美術教育が普及する中で、若い世代のアーティストが水墨画を学び、独自のスタイルを形成していくことが奨励されました。こうした流れは、日本における水墨画の発展と変容を引き起こしました。

2.3 水墨画における日本人アーティストの影響

日本人アーティストたちは、中国の水墨画の技法を学ぶだけでなく、日本独自の文化や自然を反映させた作品を生み出しました。特に、水墨画は、自然と調和した表現が求められるため、日本の四季や風景をテーマにした作品が多く誕生しました。例えば、竹内栖鳳(たけうちせいほう)は、彼の作品に日本の風景や景物を描きこみ、独自の風合いを持つ水墨画を生み出しました。

また、アーティストたちの中には、抽象的な表現を取り入れる者も増え、伝統的な水墨画の枠を超えた作品が登場しました。これにより、現代の水墨画は、技術の継承と新しい表現の模索を両立させているのです。特に、20世紀後半から21世紀にかけて、若手アーティストたちは水墨画の可能性を広げるため、さまざまな試みを行っています。

このように、日本の水墨画は多様な影響を受けながら進化しており、未来への可能性を広げています。アーティストたちの創造性が、水墨画を新たな境地に導いているのです。

3. 日本の水墨画の特徴

3.1 材料と技法

日本の水墨画では、伝統的な材料と技法が守られています。墨は、特にこだわりがあり、良質な墨を使用することで作品に深い色合いと表現力を与えます。筆や和紙も重要な要素であり、その用途に応じて選ばれます。日本では、特に和紙が好まれ、筆による柔らかな表現を引き立てています。

技法においても、日本独自の工夫がなされています。例えば、墨の濃淡や筆使いによる表現が強調され、細やかなタッチや大胆なラインが際立つ作品が多いのです。水の使用方法にも工夫があり、意図的なぼかしや滲みを利用することで、作品に独特の深みを加えています。

また、日本人アーティストは、水墨画に禅の精神を取り入れ、静けさや内面の探求を重視した作品を創作します。これにより、技法は単なる手段にとどまらず、精神的な表現としての側面も持つようになりました。

3.2 色彩とテーマの違い

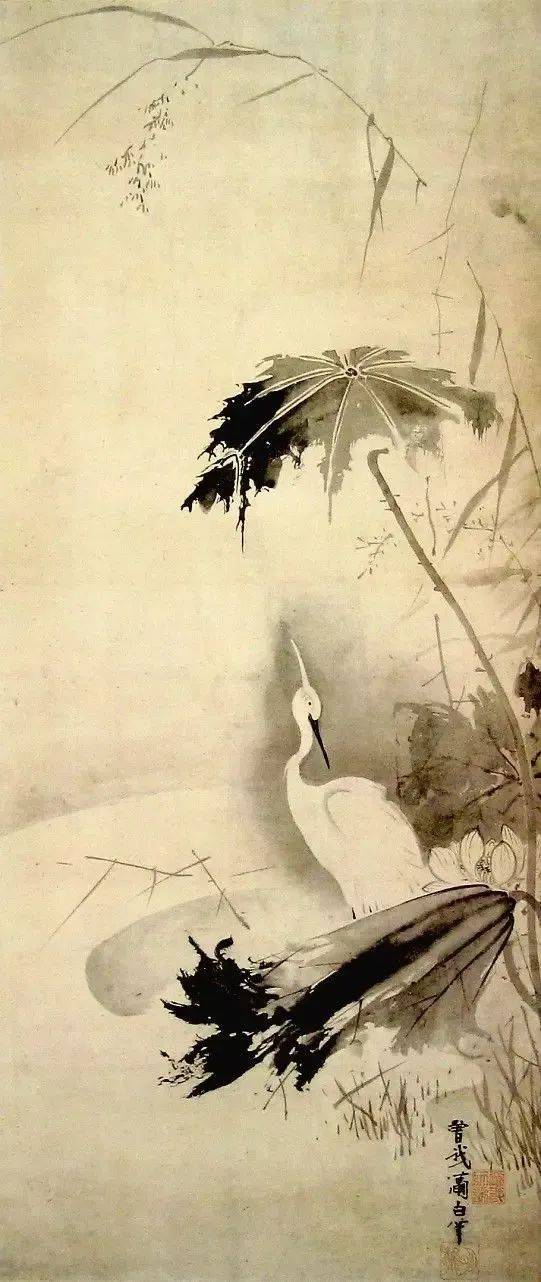

日本の水墨画は、色彩に関しても独自の特徴を持っています。中国の水墨画に比べ、色彩は控えめで、墨と水の濃淡が主役となる傾向があります。そのため、作品全体が柔らかな印象を与え、観る者に静謐な空間を提供します。また、日本の四季や自然をテーマとする作品が多く見られ、風景や動植物からインスピレーションを得た作品が多数存在します。

さらに、テーマに関して、日本人アーティストは身近な風景や日常の出来事を反映させた作品を描くことが多いです。例えば、日本の四季をテーマにした作品では、桜や紅葉、雪などの自然を描くことで、季節の移り変わりを表現します。これにより、作品は視覚的に美しいだけでなく、観る者に日本の文化や感性を伝える役割を果たしています。

このように、日本の水墨画は、色彩とテーマにおいて独自の特徴を持ち、そのスタイルは従来の中国の水墨画とは一線を画しています。

3.3 日本独自の表現方法

日本の水墨画は、表現方法においても独自の工夫が施されています。日本のアーティストは、その自然環境や文化を反映させるため、特有の視点を持って作品を描きます。例えば、透視法によらず、水平線や垂直線を用いた形で構成される作品が一般的であり、独自の構図が生まれます。

また、日本の水墨画は、表現において余白の使い方が非常に重要です。余白を効果的に活用することで、見る側に想像力を働かせる余地を与え、精神的な深みを演出します。このような余白の使い方は、日本文化特有の「間(ま)」を意識した表現法といえるでしょう。

さらに、アーティストによっては、現代的な要素や抽象表現を取り入れた作品も増えており、水墨画の表現方法は常に進化し続けています。この革新性が、日本の水墨画を魅力的なものにしているのです。

4. 現代における水墨画の役割

4.1 水墨画の教育と普及

現代の日本において、伝統的な水墨画は教育機関で広く教えられており、将来のアーティストを育成する重要な役割を果たしています。多くの美術大学や専門学校で、水墨画の技法や理論を学ぶ機会が提供されており、若い世代にその魅力が広まっています。特に、大学の授業やワークショップを通じて、実技だけでなく、歴史や文化についても学ぶ場が設けられています。

さらに、地域のコミュニティセンターや市民講座でも水墨画が取り上げられており、幅広い年齢層の人々が参加しています。これにより、伝統的なアートが単なる技術としてではなく、文化的な価値や心の豊かさを育む活動として普及していくことに寄与しています。

教育を通じて、水墨画の感性や技術を身につけた若者たちが、次世代のアーティストとして活躍することに期待が寄せられています。こうした取り組みは、日本における水墨画の存続と発展に大きく貢献しています。

4.2 現代アートにおける水墨画の影響

近年、現代アートへの関心が高まる中で、水墨画もまた新たな潮流を迎えています。多くの現代アーティストが水墨画の技法や理念を取り入れ、独自の作品を生み出すことで、新たなアートの表現が開かれています。例えば、風景画や人物画だけでなく、抽象的な表現やインスタレーションアートなどとの融合が見られます。

このように、水墨画は単なる伝統的な技術だけでなく、現代的な視点を取り入れた多様性を持つアートとして再評価されています。現代アートの文脈で水墨画が生き続けることにより、その魅力はより多くの人々に伝わり続けることでしょう。

また、国際的なアートシーンでも、日本の水墨画が注目されることが増えています。多くの国際展やアートフェスティバルで、日本の水墨画の技術や美学が紹介され、国外のアート愛好者たちにも評価されています。これにより、水墨画は国境を越えた文化的交流を推進する役割を担っています。

4.3 国際的な水墨画展の開催

国際的な水墨画展は、アーティストたちにとって作品を発表する重要な機会となっています。日本国内だけでなく、国外でも多くの展覧会が開催され、水墨画の国際的な普及に寄与しています。これにより、日本の水墨画の独自のスタイルや技法が、世界中のアート愛好者に知られるようになりました。

例えば、東京や京都をはじめとする都市で行われるアートフェアや展覧会では、多くの国際的なアーティストが参加し、互いの技術や考え方を共有しています。また、国外の美術館やギャラリーでも、日本の水墨画が特集された展覧会が開催され、海外の観客に新たな視点を提供しています。

国際的な水墨画展は、アーティストたちが互いの文化や技術を取り入れ合い、創造的なネットワークを構築する場でもあります。このような交流が水墨画の進化を促し、新たな表現を生むきっかけとなるのです。多様性に富んだアートとしての水墨画の役割は、今後ますます重要になってくることでしょう。

5. 日本と中国の水墨画の比較

5.1 美術スタイルの違い

日本と中国の水墨画には、スタイルにおいて顕著な違いがあります。中国の水墨画は、細やかな描写や豊かな色彩を特徴とし、細部にまでこだわった風景画や歴史的な場面を描くことが多いです。一方で、日本の水墨画は、余白を重要視し、シンプルであるがゆえに深い表現を追求します。この違いは、各国の文化や哲学が美術に影響を及ぼしていることを如実に示しています。

また、色彩の使い方にも違いがあります。中国の水墨画は、様々な色味を使用し、特に多彩な風景を楽しむことが求められますが、日本では、墨の濃淡や陰影によって表現することが重視されます。これにより、日本の作品は「余白」を活かした構成が生まれ、観る者の想像力を引き出す要素を含んでいます。

5.2 文化的意義の違い

文化的な背景も水墨画の表現に大きく影響しています。中国では、水墨画は長い歴史の中で文人たちの間で評価され、禅の思想や儒教の影響を受けながらも発展してきました。水墨画は教養の象徴として位置づけられ、文人たちによって洗練された表現が追求されました。

一方、日本では、禅の精神が色濃く反映された水墨画が、日常の生活に密接に結びついていました。アーティストたちは、自然や身近な風景を描くことで、日常生活の中に美を見出し、精神的な豊かさを求める表現を行っていました。このような日本独自の文化に根ざしたアプローチが、作品に独自の深みを生んでいるのです。

5.3 相互影響の考察

日本と中国の水墨画は、長い歴史の中で相互に影響を与え合っています。日本の水墨画が中国から伝来した際、初期の段階ではその技法やスタイルは忠実に再現されました。しかし、時代を経るごとに日本独自の文化や感性が色濃く反映されるようになり、その結果、現代の水墨画においては、各国それぞれの独自性が際立つようになっています。

また、中国の現代アーティストが日本の水墨画に興味を示すことで、再び相互交流が生まれる場面も増えています。こうした影響は、国際的な展覧会などを通じて加速し、世界中のアーティストたちが水墨画を通じて新たな表現を模索する姿が見受けられます。

このように、歴史的な流れとともに、日本と中国の水墨画は常に互いに影響を与え合い、新しい形を模索し続けています。

6. まとめと今後の展望

6.1 水墨画の未来の可能性

現代において、水墨画はその伝統を受け継ぎつつも、革新を続けています。日本のアーティストは、伝統的な技法を基にしながらも、現代の感性や技術を取り入れて新たな作品を創出しています。これにより、水墨画は次世代のアートとしての可能性を秘めており、将来の展望が広がっています。

さらに、水墨画は国際的な場での認知度が高まっており、世界中のアートを愛する人々に新しいメッセージを伝えています。このような文化の融合は、今後さらなるアートの発展に寄与することでしょう。

6.2 日本における水墨画の位置づけ

日本における水墨画は、長い歴史と豊かな文化に支えられており、今日でも重要なアート形式として存在しています。教育や普及活動を通じて、次世代にその技術や理念を伝えていくことは、今後も重要な課題です。

また、水墨画は日本の文化や精神を映し出す存在であり、国際的な視点からも評価されていることは、アートの多様性を示しています。これにより、水墨画は、日本文化の象徴として、国内外での地位を確立し続けることでしょう。

6.3 グローバルな視点での水墨画の重要性

水墨画は、その美しさや深さだけでなく、文化交流の媒体としても非常に重要です。国際的な展覧会や交流イベントを通じて、異なる文化や技術が融合し、新たなアートの形が生まれることがあります。これにより、水墨画は単なる伝統の枠を超え、国際的なアートシーンでもヘテロジニアスな存在となっていくのです。

結論として、水墨画は日本の文化に深く根ざしながらも、その可能性は無限大です。今後の展望として、新たな世代のアーティストがこの伝統を守りつつ、創造的な可能性を拓いていくことが期待されます。水墨画は、過去と未来をつなぐ架け橋として、これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。

終わりに、伝統が革新を生む瞬間に立ち会うことは、私たちにとっても喜びの一つです。水墨画の進化は、見る者、描く者に新たな視点を提供し、アートを通じて深い理解や感動を与える可能性を秘めています。