中国文化は深い歴史を背景に持ち、その中でも水墨画(すいぼくが)は非常に重要な位置を占めています。この伝統的な絵画技法は、中国の美術や文化の中で長い間発展してきました。そして近年、国際的なアートシーンにおいてもその影響力を強めており、現代アートとの融合が進行中です。本稿では、水墨画と現代アートの相互作用や、融合作品について詳しく探っていきます。

1. 水墨画の歴史と基本概念

1.1 水墨画の起源

水墨画は、古代中国に遡ることができ、その起源は約1300年前の唐王朝時代にまでさかのぼります。最初は主に詩の表現を美しく引き立てるための絵画作品として使用され、徐々に独立した芸術形式として発展していきました。特に宋王朝時代になると、自然を題材とした風景画が盛んになり、水墨画はその名声を高めました。

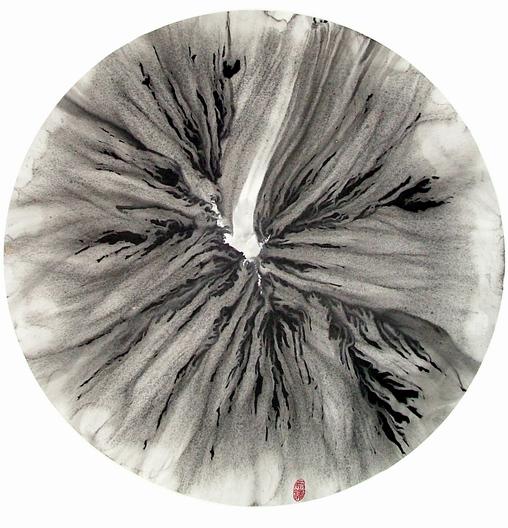

水墨画の基本概念は、墨(インク)を主な材料として用いる点にあります。この技法では、淡墨や濃墨を使い分け、色彩を最小限に抑え、主に黒で表現します。これにより、筆使いや水の使用によって無限の表現が可能になり、見る者に深い静けさや自然の美を感じさせる作品が生まれます。

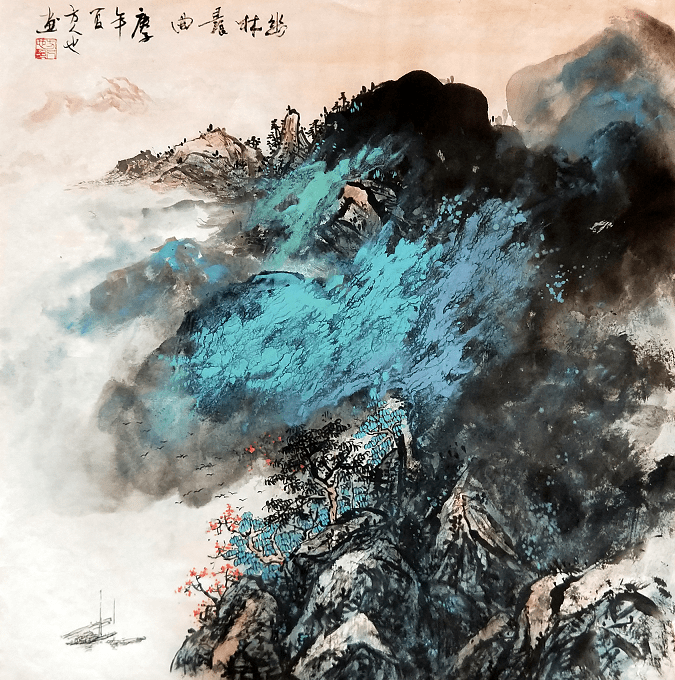

また、水墨画のスタイルは地域によっても異なります。例えば、北方の水墨画は力強い筆致と形成を強調し、南方のものは柔らかい描写が特徴です。これら地域ごとの個性が、その後の国際的な受容においても重要な要素となりました。

1.2 技法と特徴

水墨画の技法は非常に多様です。基本的には、筆を使って墨を塗ることで表現されますが、技法としては「点景法」や「えんじょう法」などがあります。これらの技法により、画家は一つの画面に多様な表現を施すことができます。

また、水墨画の特徴の一つとして、余白の効果が挙げられます。余白は単に未使用の部分ではなく、そこに自然の要素や空気感を感じさせる重要な役割を果たします。このようにして、水墨画は観る人に想像の余地を与え、想像力を刺激します。

現代においては、水墨画の技法が新しい解釈を受け入れることも可能です。技術の進化とともにデジタル技術が導入され、従来の技法に新たな視点が与えられています。これにより、現代アートとの融合も進んでいるのです。

1.3 主な作家と作品

水墨画には、歴史上多くの著名な作家がいます。例えば、王維(おうい)や李白(りはく)といった詩人画家は、水墨画の発展に大きく寄与しています。彼らの作品は、詩と絵画の融合を体現しており、後世の画家たちにも影響を与え続けています。

また、近代では徐悲鴎(じょひおう)のようなアーティストが有名です。彼は西洋の技法も取り入れた革新的な作風を持ち、水墨画の枠を超えた新しい表現を開拓しました。彼の作品は、今でも高く評価され、国際的な展覧会でも多く展示されています。

これらの作家が手掛けた作品は、技術だけでなく精神性や文化的背景も反映されています。いわば、画家の内面を映し出す鏡としての役割を果たしています。

2. 水墨画の国際的な受容

2.1 海外への伝播の歴史

水墨画が国際的に認知されるようになったのは、主に19世紀の西洋との接触が大きく影響しています。当時、西洋のアーティストは中国文化に強く魅了され、中国の技術や美的感覚を研究し始めました。特に、印象派の画家たちは水墨画の独特の表現手法に感銘を受けました。

その後、20世紀に入ると、更なる国際的な交流が進んでいきます。特にアメリカでは、アジア文化への関心が高まり、ニューヨークなどの大都市では水墨画をテーマにした展覧会が開催されるようになりました。これにより、アメリカのアーティストたちが水墨画に挑戦する流れが生まれました。

また、文化的な交流が進む中で、多くの西洋の画家が水墨画の技術を取り入れ、独自の作品を生み出しています。これにより、水墨画は単なる伝統的な中国の絵画手法という枠を超えて、より広範なアートの一形態として受け入れられるようになりました。

2.2 世界的な水墨画展覧会の影響

水墨画の国際的受容には、数多くの展覧会が果たした役割があります。国際的な美術館やギャラリーでは、水墨画の特別展が開催され、その歴史や技術、作家たちの貢献を深く掘り下げています。これにより、観客は水墨画の魅力を直接体験できる機会が増えました。

特に、1960年代から1970年代にかけて開催された展覧会は、水墨画の国際的評価を大きく高めるものでした。これらの展示は、参加国のアーティスト間で新しい視点を交換し、相互に影響を与える良い機会となりました。観客は、従来の中国水墨画にとどまらず、それを基にした現代アーティストの作品にも触れることができ、その魅力を再確認しました。

また、最近ではインターネットやSNSを通じて、水墨画に関する情報が瞬時に世界中に広がっています。これにより、リアルタイムで作品や技法を学ぶ機会が増え、国際的なアートシーンでの水墨画の位置づけがさらに強化されています。

2.3 国際的なアーティストによる水墨画の解釈

国際的なアーティストたちは、水墨画を再解釈し、それぞれの視点やスタイルで新たな作品を生み出す活動をしています。たとえば、日本のアーティストである草間彌生は、水墨画の伝統的な要素を取り入れつつ、彼女自身の独自の宇宙観を描き出しました。彼女の作品は、アジアと西洋の橋渡しをする重要な役割を果たしています。

また、アフリカ系アメリカ人アーティストのロッキー・バンクスは、水墨画の筆使いを取り入れた抽象表現を行い、地域の文化とも融合させる作品を制作しています。彼の作品は、伝統的な技法を現代的な脈絡で表現することに成功しており、多くの注目を集めています。

このように、国際的な解釈は視覚的な表現だけでなく、文化的な融合や交流の重要性をも示しています。水墨画の技法を通じて、多様な文化が交わり、新しい可能性が広がっているのです。

3. 現代アートとの融合の背景

3.1 現代アートの潮流

現代アートは、従来の芸術の境界を越えた多様性を持つジャンルです。20世紀後半から続くこの潮流は、従来の技法を再評価し、幅広いスタイルやメディウムの実験を許容しています。特に、パフォーマンスアートやインスタレーションアート、デジタルアートなど、形式に囚われない表現が注目されています。

こうした現代アートの潮流は、水墨画にも影響を与えました。現代のアーティストたちは、伝統的な水墨画の技法を踏襲しながら、現代のテーマや技術と組み合わせ、新たな表現を模索しています。これにより、水墨画はただの伝統的技法に留まらず、現代アートにおける重要な一要素として存在感を示しています。

また、アートフェアや国際的な展覧会における混合メディアの作品は、水墨画の現代的な解釈を推進し、観客に新しい視点を提供しています。この流れが水墨画の国際的な地位を高め、現代に即した形での再評価につながっています。

3.2 水墨画の現代的解釈

水墨画の現代的解釈は、多くのアーティストによってさまざまに表現されています。たとえば、西洋の抽象画と水墨画を融合させた作品を手掛けるアーティストも多く、筆致やインクの流れをデジタル技術で表現する試みも見られます。これにより、視覚的なインパクトを強めつつ、伝統技法の持つエモーションを伝えることができるのです。

また、さまざまな素材や技法を取り入れることにより、水墨画はますますオープンになってきています。例えば、キャンバスではなく、木材や金属などの異なる表面に描かれることで、視覚的な新鮮さとともに、触覚的な体験が生まれます。こうしたアプローチは、現代アートの多様性を表現すると同時に、水墨画の技法に新たな命を吹き込みます。

さらに、環境問題や社会的なテーマを扱った作品も多く、アーティストは水墨画の伝統的手法を通して、現代社会における接続を模索しています。このような作品は、ただ美しいだけでなく、深いメッセージを込めている点が特徴です。

3.3 融合作品の特徴と意義

水墨画と現代アートの融合作品には、数多くの特徴があります。まず一つ目は、技術的な革新です。水墨画に新しいメディウムを取り入れることで、質感や色彩が広がり、視覚的なインパクトが増します。たとえば、デジタル印刷技術を用いて水墨画のデザインを再構築した作品は、見る者に新たな視点を提供します。

第二の特徴は、テーマの多様性です。融合作品は、単に技法を組み合わせるだけでなく、社会問題や個人的な体験を反映したテーマが多く見られます。これにより、観る者は見るだけでなく、作品を通じて多様な感情や考えを体験することができるのです。

最後に、自己表現の手段としての意義です。融合作品が生まれることにより、アーティストは伝統技法を使用しながらも自身のストーリーを語る場を持ちます。これにより、文化や社会的なコネクションが深化し、作品が持つメッセージがより強く伝達されるのです。

4. 融合作品の代表例

4.1 重要なアーティストの作品紹介

水墨画と現代アートの融合を体現する重要なアーティストには、徐冰(じょひょう)が挙げられます。彼の作品は、伝統的な水墨画の技法を用いながらも、現代の社会や文化と対話するテーマを探求しています。「水墨画を用いて現代の難題を描く」という彼のスタンスは、多くの評価を得ています。特に、彼のデジタルアートと水墨画を組み合わせた作品は、観客に強い印象を与えます。

また、サラ・マクモーリーは、アメリカのアーティストであり、彼女の作品には水墨画の伝統が色濃く反映されています。彼女は、インスタレーションアートの技法を使い、大胆なスケールで水墨画を再構築しました。これにより、観客は大きな空間で水墨画を体験でき、作品への没入感が生まれます。

他にも、多くのアーティストがこのジャンルで作品を手がけており、それぞれが異なる文化的背景を持っているため、作品には多様な視点が反映されています。こうした作品は、観る者に新たな気づきをもたらし、水墨画の可能性を広げています。

4.2 展覧会と作品の評価

近年、さまざまな展覧会が開催され、水墨画と現代アートの融合作品が多くの注目を集めています。特に、アジアや西洋をテーマにした国際的なアートフェアでは、多くのアーティストが融合作品を展示し、評価されています。

たとえば、フランス・パリで開催された「アジアの声展」では、伝統的な水墨画と現代アートを融合させた作品が数多く展示され、アジア文化の独自性が再確認されました。この展覧会における作品は、伝統を尊重しつつも現代性を加味した内容であったため、観覧者からの高い評価を得ました。

さらに、アート評論家たちはこのような融合作品に対して、重要性を強調することが増えてきています。水墨画という伝統技法が現代アートとどのように関わり合い、観客にどんなメッセージを伝えているのかを分析する評論も多く出ています。これにより、作品への理解が深まり、さらなる新しい視点がもたらされています。

4.3 融合作品がもたらす新たな視点

水墨画と現代アートの融合作品は、文化的、社会的な新たな視点を提供しています。特に、異なる文化的背景を持つアーティストがともに水墨画を使用することで、生まれるコミュニケーションの形は非常に面白いものです。このような作品は、グローバル社会における理解や共感を促し、多様性を引き立てる重要な役割を果たします。

また、融合作品は観客に新しい感覚をもたらすだけでなく、視覚的な体験を通じて感情を喚起します。これにより、観客は作品に自身のストーリーを重ね合わせ、深い感動を得ることができます。現在の状況や感情、思いを反映させた作品が多く、観客は心を動かされることがしばしばです。

さらに、融合作品は、アートの枠を越えた議論を促進する要因ともなります。社会の問題に対する表現が多く見られるため、観る者はアートを通じて自身の価値観や現実を考えさせられる機会が増えます。このようにして、融合作品は単なる視覚的な楽しみだけでなく、より深い思索を促すものとなっています。

5. 水墨画と現代アートの未来

5.1 グローバル化による影響

今後、水墨画と現代アートの関係は、グローバル化の進展と共にますます重要になるでしょう。国境を越えた交流が進み、さまざまな文化が混ざり合うことで、新たな表現が生まれることが期待されます。特にデジタルアートは、アーティストが国や地域に関係なく、情報を発信できるため、多様な表現を不断に生み出します。

また、国際的なアートフェアが増加することで、水墨画の現代アートへの影響も広がります。アジアの文化が再評価される中で、国際的な舞台で水墨画の重要性が認識され、未来のアーティストはこれを活用しながら新しい作品を創造することが期待されます。

5.2 新たな表現方法の探求

水墨画と現代アートの融合は、新たな表現方法の探求を促進します。アーティストたちは、テクノロジーや新しいメディウムを利用し、伝統技法に現代の要素を加えることで、より豊かな作品を生み出すことができます。また、これにより、観客とのコミュニケーションや情感表現が多様化します。

さらに、融合作品を通じて、持続可能な社会に対するメッセージや環境問題、社会的な課題に対する意識が強化されていくでしょう。アートを通じた社会的なメッセージは、多くの人々に影響を及ぼし、新しい価値観を育む一助となるでしょう。

5.3 水墨画の現代アートへのさらなる貢献

今後の水墨画と現代アートの融合は、過去の伝統を重んじるだけでなく、新しい価値を創出することに寄与します。特に若いアーティストがこの分野に進出し、独自の視点や技法を持ち込むことで、新たな可能性が広がるでしょう。

また、水墨画の技術は他のアートジャンルと組み合わせることで、未来のアートシーンにおいても独自の存在感を保てるでしょう。これにより、伝統だけにとどまらず、現代の視覚文化に貢献し続けることが期待されています。

新たな視点からのアプローチが進む中で、水墨画はただの歴史的な技法というだけでなく、現代アートの重要な一部として、これからも発展し続けていくことでしょう。

終わりに

水墨画と現代アートの融合は、多様な文化、視点、技法が交錯する魅力的な領域です。伝統と革新の狭間で、新たな表現が生まれていく様子は、アートの未来を予感させるものとなります。今後も多様な視点からの作品が生まれることによって、私たちはさらに多くの感動や思索を得ることができるでしょう。水墨画が現代アートに与える影響は大きく、これからの動向を注視していくことが求められています。