中国の仏教美術は、長い歴史を持つ豊かな文化遺産であり、日本を含む多くの国々に大きな影響を与えてきました。日本における中国仏教美術の受容は、単なる美術的な模倣に留まらず、文化的、宗教的な側面でも深い関係性を築いています。本記事では、まず中国の美術館を紹介し、続いて中国の仏教美術の重要性、その後に日本への伝来と影響、そして現在の状況を詳しく説明します。

1. 中国の美術館

1.1 中国文化の中心としての美術館

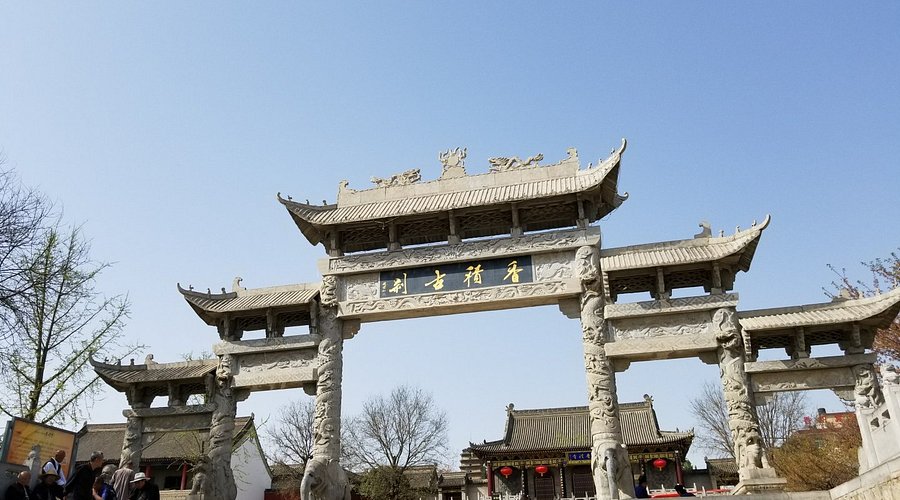

中国の美術館は、単なる展示空間を超えて、中国文化の中心的な役割を果たしています。特に歴史的な美術館は、中国の豊かな歴史と文化を伝える重要な場となっており、全国各地に点在しています。例えば、北京の故宮博物院は、世界最大の宮殿博物館として知られ、歴代の皇帝が収集した宝物や芸術作品が展示されています。このような美術館は、中国の文化的アイデンティティの形成に寄与しており、国際的な観点からも重要な役割を果たしています。

加えて、中国の美術館は文化交流の場としても機能しています。国内外のアーティストや研究者とのコラボレーションを通じて、新たな芸術形態や表現方法を模索する場となっています。こうした活動は、仏教美術に限らず、幅広いジャンルの美術に影響を与えています。美術館の催し物や展覧会は、過去と現在を繋ぐ重要な架け橋となるでしょう。

さらに、中国の美術館はその収蔵品の多様性においても注目されており、地域毎の特色や時代による変化を反映しています。山西省の大同市にある大同博物館は、その収蔵品に仏教美術が豊富であり、さまざまな時代の仏像や壁画などが展示されています。こうした多様な収蔵品は、中国の仏教美術の歴史的な保全と理解に寄与していることが示されています。

1.2 主要な美術館の紹介

具体的に、いくつかの主要な美術館を挙げると、まずは西安の陕西歴史博物館があります。この博物館には、唐代の仏教美術作品が多数収蔵されており、その中には美しい仏頭や仏像が含まれています。西安はかつてシルクロードの起点として栄え、西洋文化と東方文化の交流地点であり、仏教美術においても重要な地となりました。これらの作品は、当時の仏教信仰とその社会的背景を知る上で欠かせないものです。

次に、上海の上海博物館は、国際的な視点からも評価の高い美術館です。ここでは、中国の歴史や文化を体感できる多様な展示が行われており、特に仏教美術のセクションでは、華麗な金銅仏や陶製の仏像などが展示されています。上海博物館は海外の観客を迎え入れ、国際的な文化交流の場でもあるため、日本から訪れる観光客にも相応の価値があります。

また、広州の広州博物館も忘れてはなりません。この博物館では、南宋時代の仏教美術が中心に展示されており、その優れた技術と美しさが観覧者の心を捉えます。広州は古い時代から貿易の中心地だったため、外国文化との融合がみられることから、中国仏教美術の歴史を探るための重要な拠点と言えます。

1.3 収蔵品と展示内容の多様性

中国の美術館では、その収蔵品のバリエーションが非常に豊かです。いずれの美術館も、中国国内外のさまざまな時代の作品を幅広く収蔵しており、特に仏教美術に関しては多様なスタイルや影響を反映しています。例えば、漢代の古代仏教美術から、唐代の洗練された作品、さらには宋代の繊細な表現に至るまで、各時代の特色を知ることができます。

さらに、展示内容も定期的に刷新されることで、観覧者には新鮮な体験が提供されます。たとえば、ある美術館では特定のテーマに基づく回顧展が行われ、時代ごとの変遷やスタイルの変化がわかりやすい形で展示されています。これにより、観覧者は仏教美術の進化を直接視覚的に理解することができます。

また、教育プログラムやワークショップも充実しており、訪問者がさらに深く中国仏教美術を理解できるようサポートしています。これらの活動は、中国の美術館が単なる展示スペースにとどまらず、文化的な教育の場としての役割を持つことが示されています。

2. 中国の仏教美術の重要性

2.1 仏教美術の歴史的背景

中国の仏教美術は、仏教がインドから中国に伝来した時期に始まりました。紀元前1世紀頃に仏教が伝来して以降、中国の社会や文化に深く根付くようになりました。この過程で、中国の哲学や宗教との融合が見られ、仏教美術は独自の進化を遂げていきました。特に、東漢時代に仏教が広まり始めたとされ、その後の唐代には最盛期を迎えました。

歴史的には、仏教美術は中国の美術における重要なジャンルであるだけでなく、社会的な変化を映し出すものでもあります。宗教はもちろん、農業や商業の発展、さらには政権交代など、様々な要因が仏教美術に影響を与えてきました。例えば、唐代には仏教が広く受け入れられ、その影響が絵画や彫刻、建築に広がりました。

また、仏教美術は、古代中国の人々の精神文化や倫理観を表す重要な手段でもあります。仏教の教義や信仰に基づく美術作品は、単なる装飾や視覚的快楽を提供するものではなく、観る者に思想や価値観を伝え、共感を呼び起こす役割も果たしています。これが、仏教美術が長い歴史の中で生き続けている理由の一つでしょう。

2.2 仏教美術の特徴とスタイル

中国の仏教美術にはいくつかの特徴的なスタイルが存在します。その中でも特に顕著なのは、仏像の表現に見られる顔立ちや体型の違いです。初期の仏教美術では、インドの影響を受けた仏像が多く見られましたが、時間が経つにつれて中国の美学が反映されるようになりました。たとえば、唐代の仏像は、より写実的で力強い表現が特徴的で、身体のプロポーションや顔の表情においても明るい性格が表れています。

また、絵画においても、仏教のテーマを扱ったものが多く、特に壁画が重要な役割を果たしています。敦煌莫高窟の壁画は、その美しさと詳細さから世界的に有名で、仏教の教義や神話を色鮮やかに表現しています。これらの壁画は、宗教的なメッセージを視覚的に伝え、信者に対して教義を重んじるよう促す効果があります。

さらに、仏教美術はその形式において多様性があります。彫刻、絵画、書道、さらには陶器や金属細工といったさまざまな媒体で表現されており、それぞれの地域や歴史的背景が反映されています。この様々な形態は、仏教の広がりとその受容の過程を示すものとも言えるでしょう。

2.3 仏教美術の社会的・文化的役割

仏教美術は、単なる宗教的表現に留まらず、社会的・文化的な役割を果たしています。特に、仏教は多くの人々にとって心の支えであり、倫理観を形成する重要視されてきました。そのため、仏教美術は信者としてのアイデンティティを強化する役割も果たしています。多くの仏教徒が、美術作品を通して教義を学び、実践する重要な手段としているのです。

また、仏教美術はコミュニティの結束感を高める要素でもあります。寺院や仏教施設では、仏像や壁画が安置され、多くの人々がそこで信仰を深め、共に礼拝を捧げます。このような共同の経験は、地域社会を強くし、相互理解と連携を促進することでしょう。仏教美術は、その美しさのみならず、宗教的な儀式や習慣とも密接に結びついています。

さらに、仏教美術は中国文化の他の側面とも深く関わっています。特に、儒教や道教との相互作用は興味深いもので、仏教美術の中にそれぞれの宗教的なモチーフや思想が融合されています。これにより、中国文化全体がより豊かになり、多様性を持つものとなっているのです。

3. 日本における中国仏教美術の伝来

3.1 早期の伝来経路

日本における中国仏教美術の伝来は、古代に遡ります。読み書きの漢字が導入されたのもこの頃で、仏教も同様にインドから中国を経由して日本に伝わってきました。6世紀の飛鳥時代には、中国からの文化が根付くきっかけとなる出来事がいくつかありました。特に、百済からの仏教伝来が重要であり、この時期に中国からの仏教美術の影響を受けた様々な仏像が制作されるようになりました。

初期の日本は中国の文化を強く意識しており、中国の建築や絵画、仏教美術が日本に持ち込まれました。具体的には、中国の唐代に影響を受けた仏像や建築様式が、日本の古代寺院に多く見られることがその証拠です。このように、仏教は、宗教的な意義を超えて日本の社会における文化の発展に寄与しました。

また、中国と日本は海を隔てた隣国であるため、貿易や交流が盛んに行われていました。この経済的・文化的な繋がりもまた、中国の仏教美術が日本に流入する重要な要因と言えるでしょう。長い航路を経て日本に持ち込まれた美術作品は、当初から多くの影響を与えました。

3.2 重要なChinaとの文化交流の時期

日本と中国との文化交流は、飛鳥時代から平安時代にかけて特に活発に行われました。この時期には、中国からの使者が日本に訪れ、さらに多くの書物や技術が持ち込まれました。これに伴って、仏教美術も急速に発展し、中国の影響を強く受けた作品が制作されるようになりました。例えば、仏像の製作に関する技術やスタイルは、直接中国から伝わったものが多く、いくつかの名作がこの時期に生まれました。

その中でも、国宝に指定されるような作品も多く、奈良の東大寺にある大仏像はその象徴的な例です。この大仏は、当時の中国・唐からの影響を色濃く受けたデザインであり、その迫力と美しさは多くの人々を魅了しています。このような作品は、仏教信仰の象徴となり続けているのです。

また、この時期には、僧侶たちが中国に渡り、仏教の教義や技術を学んでくることも盛んでした。これにより、日本で制作される仏教美術は、より洗練された技術と深い思想が反映されるようになりました。中国における文化や哲学を背景に持つ僧侶たちは、帰国後その知識を普及させ、後の日本の仏教美術に多大な影響を与えました。

3.3 日本の仏教美術への影響

日本の仏教美術における中国の影響は、様々な形で表れています。例えば、仏像のデザインにおいては、中国のスタイルからインスパイアされた作品が多くあります。具体的には、木製の仏像に見られる細部の彫りや、衣の表現など、非常に精密であり、これらの技術は中国からの影響を大いに受けています。

また、絵画作品においても、中国からの影響が色濃く残っています。平安時代には、障壁画や仏教絵画が盛んに制作され、多くの作品が今でも現存しています。特に、閻魔大王や阿弥陀如来を描いた絵画は、中国のスタイルを引き継いだものであり、今でも多くの寺院で供養されています。

さらに、建築様式には、中国の仏教寺院の影響が強く現れています。日本の古い寺院は、中国の唐風建築を反映していることが多く、屋根の形状や柱のデザインなどがその特徴です。特に、奈良や京都に多く見られる寺院は、中国からの影響を受けた重要な建築物として位置づけられています。

4. 日本の仏教美術における中国の影響

4.1 仏像のデザインと技法

日本における仏教美術で特に注目すべきは、仏像のデザインと制作技法です。唐代の中国において高められた技術を受け継ぎ、日本でもそのスタイルが模倣され、独自に発展しました。特に、木彫りの技術は非常に高く、日本独自の表現が見られます。たとえば、法隆寺の釈迦三尊像は、その表情やポーズにおいて、中国の影響を色濃く感じさせますが、同時に日本独自のやわらかな表現が加わっています。

また、仏像の配置や構図においても、中国の影響が evident です。中国では仏像が左右対称に配置されるのに対し、日本では、より自由な配置が見られることがあります。このような違いは、信仰心に基づく考え方の違いを反映しているとも言えるでしょう。日本の仏像には、観る者に親しみを感じさせる要素が多く盛り込まれているのです。

さらに、日本の仏教美術には、宗派ごとの特性も見られます。例えば、浄土宗系の仏教美術には、特に阿弥陀如来の表現が多く、それは中国から伝わった阿弥陀信仰とも関係しています。こうした多様性は、中国仏教美術の影響に対する日本の独自の解釈を示す重要な要素です。

4.2 絵画作品への影響

仏教美術の中でも、絵画における中国の影響は顕著です。特に、仏教画に見られるテーマやモチーフは、中国から多くの影響を受けています。平安時代において仏教画が盛んに制作された背景には、中国から輸入された典籍や絵画技術の影響がありました。日本における仏教絵画の代表的な作品の一つとして、法隆寺の壁画や千手観音像があります。これらの作品は、非常に緻密で、色彩や表現法において中国美術の影響が色濃く感じられます。

また、中国の山水画や花鳥画の技法が、日本の仏教画に影響を与え、独自のスタイルが生まれる要因ともなりました。日本特有の風景や情景を描いた作品においても、仏教の教義や信仰が表現されており、これにより観客は仏教的なメッセージを受け取りやすくなっています。こうした作品は、単なる宗教的な象徴を超えて、自然や人間生活の調和を表現するものとなっています。

さらに、仏教絵画は、地域ごとの特色も強く反映されており、例えば、京都や奈良における作品は伝統を重んじる一方、江戸時代にはより自由な表現が見られるようになります。このように、日本の仏教美術は、中国からの伝来を基にしながらも、時代と地域に応じた変化を遂げてきたことがよく理解できます。

4.3 建築様式の融合

日本の仏教寺院の建築様式も、中国の影響を受けて発展しました。例えば、奈良の東大寺や京都の清水寺は、唐風建築のスタイルを色濃く残しています。特に、屋根の形状や柱のデザインは、唐代のものを模倣したものであり、その優雅さや壮大さは、当時の日本人にとって驚きと敬意をもたらしました。日本における仏教建築は、仏教の理念を具現化したものであり、建物そのものが信仰の対象でもあります。

また、寺院の設計には、自然との調和が重要視されています。これは、特に中国の山水思想が影響を与えていると考えられています。寺院は、多くの場合、四季折々の美しい風景と共に設計されており、訪れる者に精神的な安らぎを提供します。これにより、信者を魅了し、宗教的な体験を深める空間として機能しています。

さらに、建物内の配置や空間の使い方にも独自の美意識が反映されています。仏殿や鐘楼の配置は、信者にとっての礼拝のしやすさや、精神的な意味合いが重視されており、こうした配慮があるために多くの人々が訪れ、心を打たれます。

5. 現在の中国仏教美術とその受容

5.1 中国仏教美術の現代的解釈

現在、中国の文化界では、仏教美術が新たな視点で再評価されています。近年、モダニズムやポストモダニズムの影響を受けたアーティストたちが、中国仏教美術の要素を取り入れた作品を制作するようになりました。これにより、従来の仏教美術とは異なる新しい表現が生まれています。この更新は、若い世代のアーティストたちにとって、東洋の伝統を模索する一環となっています。

中国国内においても、仏教美術が持つ歴史的価値や文化的意義を見直そうとする動きが広まっています。美術館やギャラリーでは、現代のアーティストによる仏教をテーマにした展覧会が開催され、若者たちが興味を持つ内容となっています。これにより、仏教美術が単なる過去の遺物に留まらず、現代の文脈で新しい命を吹き込まれているのです。

さらに、技術の進化により、デジタルアートとの融合も進んでいます。3D映像やVRを用いた仏教美術の展示は、新たな体験を提供し、観覧者にとってもインタラクティブなものとなっています。このような試みは、仏教美術の理解を深めるだけでなく、より多くの人々が仏教文化に興味を持つきっかけになっています。

5.2 日本国内での展覧会と評価

日本においても、中国仏教美術に対する評価は高まっています。多くの博物館や美術館で中国からの仏教美術品を集めた展覧会が開催され、来場者はその美しさと歴史的価値を堪能しています。特に、中国の仏像や壁画を特集した展覧会は、非常に人気があり、多くの人々が興味を持って訪れています。

これらの展覧会では、作品の背後にあるストーリーや制作過程を知ることができ、単なる視覚的な体験だけではなく、文化的な理解を深める機会を提供しています。また、専門家による講演会やワークショップも併催されることが多く、これにより観客との対話が生まれ、より深い理解が育まれる環境が整っています。

さらに、日本のアーティストも中国仏教美術に触発されることで、新たな作品を生み出すきっかけとなっている場合もあります。結果として、文化的な交流が進む中で、両国のアーティスト同士が相互に刺激し合う環境が形成されていることがわかります。このように、展覧会を通じた受容は、日本の文化的風土にさらなる多様性をもたらしています。

5.3 文化交流の未来展望

今後、文化交流の展望として、中国と日本の仏教美術の交流はますます深化していくと考えられます。中国のアーティストが日本に招かれ、逆に日本のアーティストが中国で展示を行う機会も増えています。こうした交流は、ただ作品を展示するだけでなく、アーティスト同士のトークセッションや共同制作のワークショップが行われることで、より個人的な関係が築かれることを意味しています。

また、デジタル技術の進化により、バーチャルリアリティ(VR)など新たな技術を使った国際的な展示も増加しています。これにより、地理的な制約が取り払われ、世界中がつながりを感じられる環境が構築されています。この変化は、観覧者に新たな体験を提供するだけでなく、両国の文化をさらに深く理解するための橋渡しになるでしょう。

さらに、仏教美術の教育プログラムも拡充されることで、次世代に向けて仏教美術の重要性が伝えられる機会が増えていくことでしょう。学校や大学での授業、地域の文化活動などを通じて、仏教美術が次世代のアーティストや研究者に受け継がれていくことが期待されます。

終わりに

日本における中国仏教美術の受容は、単なる模倣に留まらず、文化的な融合と独自の発展を遂げる結果となりました。故に、仏教美術は日本の文化の基盤に深く根付いています。今後も、中国と日本の連携がさらなる発展を遂げ、両国の文化がますます豊かに育まれることを願っています。これからの文化交流が、両国にとって有意義で深い意味を持つことになるでしょう。