漢字の音訓から見る言語の進化は、非常に興味深いテーマです。漢字の音読みや訓読みは、単に文字の読み方にとどまらず、それぞれの言語の発展や文化、さらには異なる言語との接触を通じた交流を映し出す鏡と言えます。この文章では、漢字の起源から現代に至るまでの音訓の役割や、それらが日本語を含む言語の進化に与えた影響について詳しく探ります。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の誕生

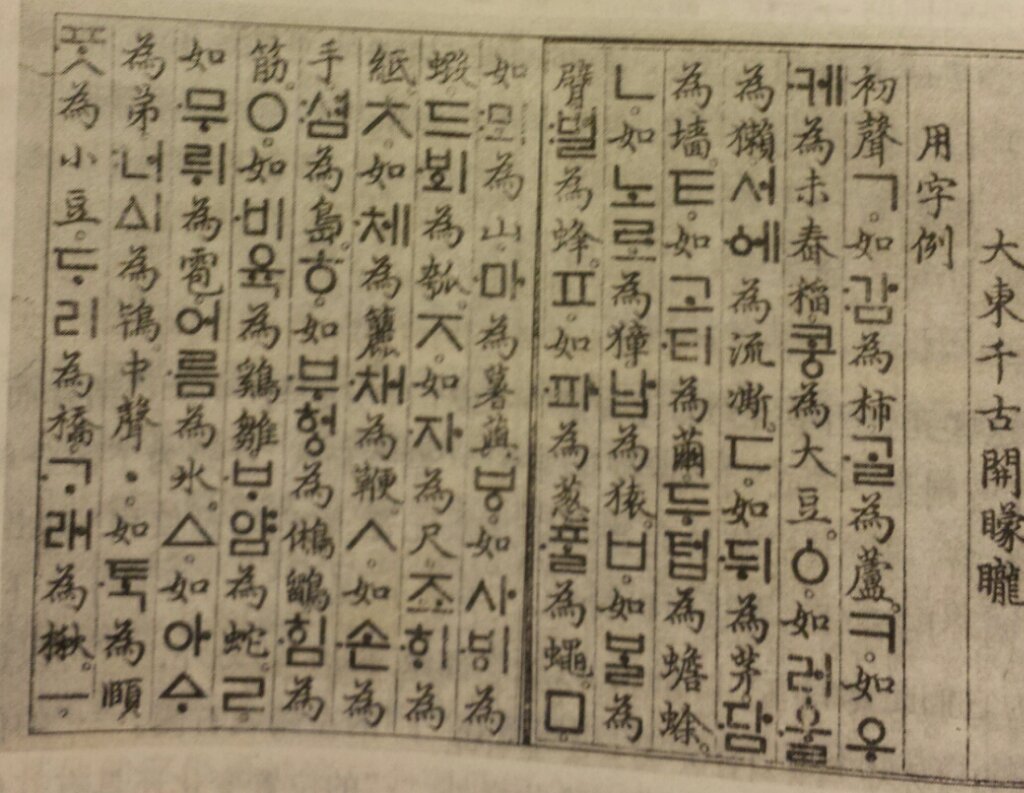

漢字の起源は、中国の古代文明にさかのぼります。紀元前3000年頃の殷・商時代に、絵文字や象形文字を基にした甲骨文字が発見され、この時期に初めて文字と音の関係が形成され始めました。この文字は、具体的な物の形を表現しており、視覚的に理解しやすいものでした。例えば、「日」や「月」という字は、それぞれ太陽と月の形を象ったもので、古代の人々にとって非常に魅力的な表現でした。

漢字は、音声言語との結びつきが強いため、発音が重要な役割を果たします。その後、漢字はさまざまな時代や地域で変化を遂げていきました。例えば、漢字の進化と共に登場した典籍や文学作品は、古典中国語の発展に寄与し、音の変化をもたらしました。このような音声と言語の進化の関係は、他の言語でも見られる共通の現象です。

また、漢字の発展においては、時間の経過とともにさまざまな派生形が生まれました。例えば、新しい意味や概念が生じると、それに合わせて新たな漢字が作られたり、既存の漢字が新たな読みを持つようになったりしました。これにより漢字は、単なる文字にとどまらず、文化や思想を表現する重要なツールへと進化しました。

1.2 漢字の歴史的な変遷

漢字の歴史的な変遷を考える上で、周時代や秦統一時代の影響は非常に重要です。周時代では、さまざまな地方の方言や言語が共存しており、その中で統一された漢字の使用が試みられました。秦の始皇帝の時代には、漢字が全国的に統一され、国民が共通の文字を用いることで、文化の一体感が強化されました。この時期に目的に応じた簡略化が進められ、現代の漢字に繋がる重要な基盤が築かれました。

また、漢字が日本に伝わったのは、飛鳥時代(7世紀頃)とされています。この時、日本では漢字とともに音読みや訓読みが取り入れられ、独自の言語体系が形成されました。日本語は、漢字を音読みすることで中国語に影響を受けながらも、訓読みを通じて日本独自の語彙と文法を構築しました。このように、漢字は単なる文字にとどまらず、日本語の根幹を成す重要な要素となりました。

漢字の歴史的な変遷には、また文化的な影響が色濃く現れています。さまざまな書道流派や文学の発展は、漢字の変化に伴って進行し、書道作品にはその時代の文化や思想が色濃く反映されています。例えば、宋代の書道は、漢字の美しさや表現力を極めたものであり、その影響は現代の日本の書道にも見られます。

1.3 漢字とその派生形

漢字の派生形は、さまざまな用途に応じて生まれました。例えば、既存の漢字に新たな部首や偏を付け加えることによって、新しい漢字が生まれることがあります。「森」(木が三つ)や「明」(日と月を合わせる)などのように、視覚的な元素を足すことで、意味が明確になるケースが多いです。こうした派生形は、漢字の表現力をさらに豊かにし、様々な必要を満たす役割を果たしています。

また、地域による漢字の使い方に差異が生まれることも珍しくありません。中国国内でも方言によって音の変化が見られるが、日本や韓国、ベトナムなど、漢字を借用した国々でも異なる発音や意味が生じることがあります。日本では、漢字が音読みされることで中国語の音とは異なる発音が形成され、訓読みによって日本語の新たな語彙が定義されてきました。

さらに、現代においても新しい漢字や表現が生まれ続けています。インターネットやSNSの普及とともに、略語や新語が流行し、漢字を用いた新たな書き方や表現方法が生まれています。このように漢字は常に進化を続け、現代社会においても重要なコミュニケーション手段であり続けています。

2. 漢字の音読みと訓読み

2.1 音読みの特徴

音読みは、漢字が中国から伝わる過程で、音をそのまま日本語に取り入れたもので、中国語の音を模倣しています。音読みの特徴は、通常、漢字が持つ概念や言葉をそのまま日本語に翻訳するのではなく、その音を直接的に借用する点にあります。例えば、「学」(がく)や「言」(げん)などが典型的な音読みの例です。

音読みは、特に漢字が組み合わさることで新しい意味を作り出す場合によく用いられます。「学校」や「言語」のように、音読みを組み合わせることで意味が変わることもあります。このような音読みの特性は、漢字が持つ多様な意味を日本語に取り入れる上で重要な役割を果たしています。

また、音読みは教育や学問の発展にも寄与しています。日本の学校教育では、音読みを使った漢字の学習が行われ、学生は漢字を通じて日本語の文法や語彙を学んでいきます。音読みを理解することで、多くの漢字を学ぶことができ、広範な語彙を身につける基礎となるのです。

2.2 訓読みの特徴

訓読みは、漢字が日本に伝来する際に、日本語の語彙や文化に合わせて当てはめられた読み方です。これは日本語独自の意味や発音を担うもので、音読みとは異なり、日本語の文法や語彙に基づくものです。例えば、「見る」(みる)や「食べる」(たべる)などのように、特定の意味を持つ動詞が漢字に訓読みとして当てはめられています。

訓読みの特徴は、日本語の文化や日常生活に密接に関連している点です。例えば、特定の文化や自然に関する表現には訓読みが多く含まれており、「山」(やま)や「川」(かわ)のような自然に関連する漢字は、訓読みを通じて日本人の環境や思想が反映されています。このように、訓読みは日本語のアイデンティティを形成するための重要な要素です。

また、訓読みは日常生活での使用頻度が高く、特に会話や文章でよく使われます。音読みが学術的な文脈で用いられることが多いのに対し、訓読みは、感情や情景を豊かに表現できるため、文学作品や詩などにおいても重宝されます。このため、訓読みは日本語の多様性やリズムを生み出す要因ともなっているのです。

2.3 音読みと訓読みの比較

音読みと訓読みを比較することで、漢字が日本語に与えた影響の違いを理解することができます。音読みは、主に漢字の音そのものを重視し、中国語の音を取り入れることで日本語に新たな語彙をもたらしました。これに対し、訓読みは日本の文化や言語特有の文脈に基づいており、日本人の生活や思想を反映しています。

例えば、「行」や「来」といった漢字は、音読みでは「こう」や「らい」と読みますが、訓読みでは「いく」や「くる」となります。この違いは、漢字が日本語と異なる言語文化とどのように相互作用してきたかを示しています。音読みがよりフォーマルな文脈で使われやすい一方、訓読みは日常生活の中での会話や文章で用いられることが多いのです。

さらに、音読みと訓読みは、漢字の意味を理解するうえでも重要な役割を担っています。音読みを知ることで漢字の漢語的な意味を把握できる一方で、訓読みを通じて日本語の持つ具体的な情景や文脈を理解できるのです。このように、音読みと訓読みは互いに補完し合いながら、日本語の進化に寄与しています。

3. 漢字の音訓の重要性

3.1 音訓の役割と機能

漢字の音訓は、言語の構造における重要な役割を果たしています。音訓は、漢字を学ぶ上での基本的な情報を提供し、漢字の正しい発音や読み方を理解するための枠組みを形成します。これにより、学ぶ側は漢字とその意味を把握しやすくなり、言語を効果的に使うことができるのです。

さらに、音訓は言語の進化を促進する要因ともなっています。漢字は、時間の経過とともに新たな意味を持つようになりますが、その中で音訓が果たす役割は大きいです。新たな概念が登場すると、その概念に合った音訓が生まれることで、言語は柔軟に変化し続けるのです。音訓が言語の変化を支えることで、コミュニケーションが円滑に行える環境が整います。

また、音訓は国際的な言語交流にも重要な影響を与えています。特に日本語は、中国語との接触を通じて多くの漢字を取り入れ、多様な言語的背景を持つコミュニティを形成しました。このような言語交流は、国際的な場面での理解を深め、異なる文化同士のコミュニケーションを促進する要因となります。

3.2 音訓を通じた意味理解

音訓は、漢字の持つ意味を理解するための鍵とも言えます。音読みは、主に漢字の概念や意味を科学的に理解させるのに役立ちます。一方、訓読みは、特定の文脈や文化的背景に基づいた具体的な意味を提供します。このように、音訓を理解することで、学習者は漢字をより深く理解し、意味を掴むことができるのです。

また、音訓を通じて他の言語と比較することができます。例えば、「火」という漢字は、中国語では「huǒ」と呼ばれ、火に関連する多くの語彙に用いられます。一方、日本語では音訓によって「ひ」とも読み、日常生活の中で用いられることも多いのです。このように、音訓を通じて異なる言語間の類似性や相違点を明らかにすることができ、多言語の理解を深める手助けとなります。

音訓による意味理解は、特に異なる文化や言語の交流において重要です。例えば、日本における中国語の授業では、音訓を通じて漢字の実際の用法や文化的なコンテクストを教えることが一般的です。これにより、学生たちは言語を学ぶだけでなく、その背後にある文化や思想についても学ぶことができ、より深い理解と共感を得ることができます。

3.3 対照的な言語への影響

漢字の音訓は、他の言語に対しても影響を与える要素として機能しています。特に、日本語だけでなく、韓国語やベトナム語など、漢字を取り入れた言語では、音訓が言語の発展に大きな役割を果たしました。これらの言語では、漢字の導入を通じて文化的な交流が進み、各国の言語体系や語彙に多くの影響を与えています。

例えば、韓国語における「한자読み」(漢字音読み)は、韓国語の発音や言語構造に大きな影響を及ぼしています。同様に、ベトナム語でも漢字が音訓を通じて普及し、漢字を基にした語彙が豊富に根付いています。これにより、各国の言語は漢字を介して互いに影響を与え合い、文化的な共通点を持つことになります。

また、音訓が国際的なコミュニケーションの中でも重要な役割を果たすことがあります。特に国際会議やビジネスにおいて、共通の漢字を用いた言語での意思疎通が円滑に進むことがあります。このように、音訓は国を越えた言語の理解や交流のための架け橋ともなっており、その重要性は時代とともに増しているのです。

4. 漢字の音訓と日本語の進化

4.1 日本語における音訓の適用

日本語における音訓の適用は、言語の進化において重要なステップでした。漢字が日本に導入される際、音訓は日本語の音と結びつき、新たな言語的な環境を作り出しました。この過程で特筆すべきは、日本語の音を表すために漢字が応用された点です。音訓によって、日本人は音声と漢字の視覚的な結びつきを感じることができ、言語の表現力を高めました。

音訓の導入によって、特に動詞や形容詞といった発展的な表現が増加しました。「動く」(うごく)や「美しい」(うつくしい)などの動詞や形容詞は、訓読みによって日本語独自のリズムや意味を持ち、表現が豊かになりました。このように音訓は、個々の漢字が持つ多様な意味や感情を引き出す手助けとなっています。

また、日本語の音訓は、教育現場においても重要な役割を果たしています。学生は音訓を学ぶことで漢字を通じた表現力を磨き、歌や文学、日常生活に至るまでの豊かな言語体験を得ることができます。このように、日本語における音訓の適用は、言語教育だけでなく、文化や社会への理解を深めるための基盤とも言えるのです。

4.2 漢字の音訓がもたらした言語の変化

漢字の音訓が日本語に与えた影響は、言語の構造や運用に大きな変化をもたらしました。音訓の導入によって、これまでの日本語に新たな語彙が加わり、発展的なコミュニケーションが可能となりました。例えば、漢字の音訓を取り入れた語彙は、より高度な抽象的概念を表現するための豊富な手段を提供しました。

音訓によって形成された語彙は、特にビジネスや学問の分野で重視されるようになり、専門用語や学術用語が増加しました。例えば、経済用語や科学の用語に見られるように、音訓を経由して新たな概念が日本語に取り込まれることで、学術的な文脈に対応するための言語の柔軟性が高まりました。この変化により、言語は常に進化し、新しい時代や文化に適応する必要性に応えているのです。

また、音訓による言語の変化は、他の言語との接触にも影響を与えています。特に、近年では英語やその他の外国語の影響を受けて、新たな言葉や表現が漢字の音訓と結びついて生まれることがあります。これにより、日本語は多様性を持ちながらも、漢字が依然として重要な役割を果たしていることが明確になっています。

4.3 言語の多様性と漢字の関係

言語の多様性は、漢字の音訓を通じてさらに広がりを見せています。日本語以外でも、漢字を使用する国々や地域においても同様のプロセスが見られ、各国の文化や言語の個性が反映されています。韓国語やベトナム語においても、音訓が言語の多様性を生む重要な要因となり、多様な表現方法が育まれています。

日本語においても、漢字の音訓を通じて新しい文脈が形成され、様々な表現方法が出現しています。例えば、現代日本語におけるカタカナやひらがなの積極的な使用は、音訓の影響により新たなスタイルを生み出し、言語の多様性を一層豊かにしています。このように、漢字の音訓を通じて、日本語は常に進化し続けるという特性を持っています。

さらに、言語の多様性は、国際的な場面でも重要な要素となります。他国との交流や文化的な理解が進むことで、漢字を介したコミュニケーションが促され、さまざまな文化に対する理解が深まります。このように、音訓は国際的な交流の架け橋となり、言語の多様性を支える重要な役割を果たしています。

5. 現代における漢字の音訓の役割

5.1 教育における音訓の重要性

現代の教育において、漢字の音訓は非常に重要な役割を果たしています。漢字を学ぶプロセスにおいて、音読みと訓読みの両方を理解することが求められます。音訓を学ぶことで、生徒たちは漢字の読み方だけでなく、それに関連する語彙や文法を容易に習得することができます。これにより、より豊かな表現力を身に付けることができるのです。

また、音訓は暗記の手助けにもなります。音読みと訓読みをそれぞれ音声として記憶することで、脳内での結びつきが強化され、漢字をスムーズに使うことができるようになります。漢字がどのように用いられるべきか、どの局面で音読みや訓読みを使用するかを学ぶことで、実生活に即した言語運用が身につくのです。

加えて、音訓は今日の教育においても連続して議論されており、教授法やカリキュラムの改善に寄与しています。音訓教育のアプローチによって、生徒たちは言語を楽しみながら学ぶ機会が増えます。このような取り組みが、言語習得における自信を高め、生徒たちの学びを一層豊かにするのです。

5.2 日常生活における漢字の使用例

現代の日本において、漢字は日常生活の中で非常に多く使用されています。特に、看板、ポスター、広告など、さまざまな場面で漢字を目にすることが多く、音訓を意識しながら消費者は情報を受け取っています。日常の中で漢字を意識することが、言語のスキルを向上させる要因となっています。

ユーザーが漢字と音訓を理解することによって、情報処理がスムーズに行えるようになります。例えば、看板に表記された漢字がどういった読み方をするのかを知っていることで、より早く意味を理解し、行動に移すことができます。また、音訓を知ることで、広告やプロモーションの意図やメッセージをより深く理解することができるようになります。

さらに、現代社会ではデジタルメディアの普及により、漢字の音訓がますます重要になっています。LINEやSNSなどのメッセージングアプリでは、漢字を用いたコミュニケーションが一般化しています。音訓を通じて正確な表現を行うことが求められており、特に若者の間でも音訓を意識した使用方法が広がっています。これにより、言語の運用がよりダイナミックに進化しています。

5.3 漢字と外国語の交流

漢字は、現代においても外国語との交流の中で大きな役割を果たしています。特に、英語やその他の外国語との接触が進む中で、新たな語彙や表現が生まれ、漢字の音訓が関連づけられることがあります。このような視点から、漢字は文化の交流の場としても機能しているのです。

例えば、ビジネスや国際交流の場面では、漢字の音訓を用いて多国籍なコミュニケーションが行われることがあります。特に、漢字が共通の基盤として用いられることで、言語の壁を越える手段としての機能が強まっています。また、多言語環境では、漢字を知ることが異なる文化との橋渡し役になり、スムーズなやり取りが可能となります。

さらに、漢字と外国語の融合により、新たな言語的表現が生まれることもあります。特に最近の傾向として、多くの外国語に漢字を取り入れた術語が生まれ、それが新たな学問やビジネスの場面で使用されています。このように、漢字は国際的な文脈でも重要な役割を果たし、言語と文化の交流を促進しているのです。

6. まとめと今後の展望

6.1 漢字の音訓に関する研究の現状

漢字の音訓は、言語学や文化研究の中で非常に重要なテーマとして注目されています。研究者たちは、漢字が日本語にどのように取り入れられ、音訓がどのように言語の進化に寄与してきたのかを探求しています。これにより、漢字が持つ多様な役割やその重要性が明らかになってきています。

音訓に関する研究は、教育現場においても新しい教授法の開発に結びつき、学習者が効率的に漢字を習得できるような環境が整いつつあります。また、音訓を利用したコミュニケーションのあり方や、その背景にある文化的な側面についての理解も、今後ますます深まっていくことでしょう。

これに伴い、音訓の理解が、国際的な場や異文化間のコミュニケーションにおいても重要な要素となることが期待されます。研究が進むことで、漢字を介した国際的な交流がより円滑になり、多様性を持つ言語社会の発展に寄与することが求められています。

6.2 将来の言語進化への影響

将来において、漢字の音訓は言語の進化にさらなる影響を与えると考えられます。特に、技術の進化やグローバル化が進む現代において、言語はさらに変化し続けています。このような状況下で、漢字の音訓も新たな表現や用法に適応していくことが求められます。

また、音訓は国際的な交流の環境を整える役割も果たすでしょう。異なる言語と文化との接触が増えることにより、新たな音訓が生まれ、さらなる多様性が言語に加わることが期待されます。このように、漢字の音訓は言語進化への重要な礎となり、未来の社会においても引き続き重要な存在であるでしょう。

6.3 漢字文化の持続的な重要性

最終的に、漢字文化は日本をはじめとする多くの国々にとって、歴史的な遺産であるだけでなく、現代社会においても非常に重要な要素です。音訓は、言語の理解や文化的な交流を深めるための鍵となり、漢字を通じてその文化的な価値が継承されています。将来的にも、漢字文化は日本語や他の言語にとっての重要な軸として存在し続けるでしょう。

音訓が持つ役割は、単に言語にとどまらず、文化活動や教育、さらには国際的な交流にも影響を及ぼします。今後、漢字文化がどのように進化し続けるかは、言語学的な観点からも注視されるべきです。「終わりに」、漢字の音訓はその文化や社会における活用を示す重要な指標であり、これからもその価値と意義は一層際立つことでしょう。