漢字は中国の文化、言語、歴史を深く反映した文字体系であり、その地域差と方言における使用は、非常に興味深く重要なテーマです。漢字は単に言葉を表す手段ではなく、地域ごとの文化や習慣、考え方をも映し出しています。本稿では、漢字の地域差と方言の使用について詳述し、漢字の起源や使用頻度の変化、中国の多様な方言と漢字との関係、そして地域差についての具体的な事例を挙げて考察します。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の成立

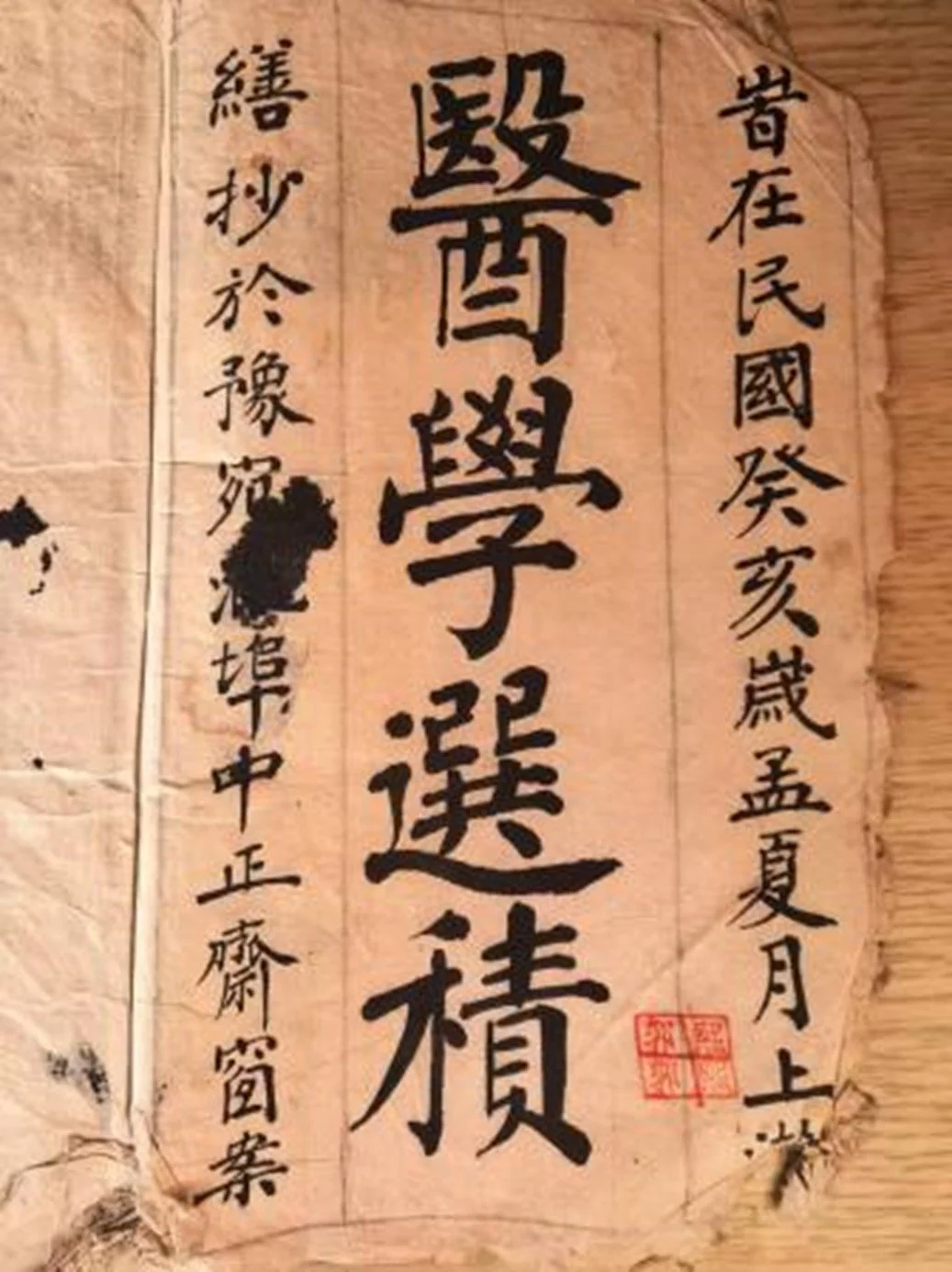

漢字は約3500年前に遡る象形文字として成立しました。このような象形文字は、自然界の事物や現象を描く形で表現されており、例えば「山」はその形を関して表し、視覚的に理解しやすい文字として功能していました。当初は簡単な線と形で構成されていたものの、時間の経過とともに複雑化し、数多くの漢字が生まれました。

また、漢字の成立過程には、祭事や記録、商業活動における需要も大きな影響を与えました。商業が発展するにつれて、数値や取引内容の記録が必要となり、初期の漢字が進化していくきっかけとなったのです。こうして、漢字は単なる表意文字から、抽象的な概念を表現できる文字体系へと成長しました。

1.2 漢字の進化

漢字は歴史を通じて様々な変化を遂げてきました。特に、漢代から唐代にかけて、漢字の形は標準化され、様々な書体が生まれました。行書や草書、楷書といった異なる書体が発展し、それぞれが異なる美しさを持っていることが特徴です。特に楷書は、現在の印刷物や日常生活において最も広く使用されている書体として重要な地位を占めています。

さらに、漢字の進化には多くの人物が関与しています。例えば、王羲之はその草書で知られ、多くの書道家に影響を与えました。彼の作として知られる「蘭亭序」は、その美しい文字と独特のスタイルで、今もなお愛されています。このように、漢字は単なる文字ではなく、文化の発展や書道の重要性をも示す存在です。

1.3 漢字の書き方の変遷

漢字の書き方には、時代とともに変わる特徴があります。例えば、古代の篆書から楷書への移行は、書く際の利便性や可読性の向上に寄与しました。これにより、漢字は次第に黎明期の複雑さを克服し、より多くの人々に受け入れられるようになりました。

また、デジタル技術の進化も、漢字の書き方に影響を与えています。手書きではなく、デジタル端末での入力が普及するにつれて、漢字を正確に書くことが難しくなっています。これは漢字の基本的な構造や書き方に対する関心が薄れつつあることを示唆しています。漢字の書き方は、まさに文化と技術の交差点に位置しています。

2. 漢字の使用頻度とその変化

2.1 現代中国語における漢字の使用

現代中国語では、漢字は依然として中心的な役割を果たしています。日常会話、文学、新聞、インターネット上のコミュニケーションなど、あらゆる場面で漢字が用いられています。漢字はその構造的な特性から、短い文の中に多くの情報を詰め込むことができ、特に詩や歌などの表現においてその特性がよく見られます。

ただし、現代ではアルファベットやローマ字の使用も増えてきており、特に若い世代では、英語の単語やフレーズが漢字と混在して使われることが一般的です。これは国際社会でのコミュニケーションの必要性を反映していますが、一方で若者が漢字に対する理解を深めなくなる懸念も存在します。

2.2 歴史的な使用頻度の変化

漢字の使用頻度は、歴史的な背景や政治的変動によっても影響を受けてきました。例えば、文化大革命の時期には、漢字の簡略化が進められ、伝統的な漢字は一時的に使用が制限されました。現在では簡体字と繁体字の二つの体系が併存し、地域によって使用頻度が異なります。

このような歴史を踏まえると、漢字が持つ多様性の重要性が浮き彫りになります。特に、地域によって異なる漢字の使用は、文化的なアイデンティティの形成において重要な役割を果たしています。したがって、漢字の使用頻度の変化は、単なる文字の問題を超え、地域の文化や歴史に根ざした深い意味を持つのです。

2.3 漢字教育における現状

漢字教育の現状は、地域や学校によって異なりますが、共通して言えるのは、学習者にとって漢字は難解な部分が多いということです。特に、初学者は漢字の形、発音、意味を同時に学ばなければならず、多くの時間と労力を要します。このため、効果的な教育方法の確立が求められています。

また、最近ではデジタル教材やアプリの利用が進んでおり、漢字学習のスタイルも変わりつつあります。インタラクティブな学習を通じて、楽しみながら漢字を学ぶ機会が増えていることは、ポジティブな変化といえるでしょう。これにより、漢字に対する関心も高まり、将来の世代への継承が期待されます。

3. 中国の方言と漢字

3.1 方言の種類と分布

中国には八大方言があり、それぞれに独自の言語体系と文化があります。広東語、上海語、福建語、北京語など、それぞれの方言は地域ごとに異なる特性を持ち、漢字の発音や使用方法にも影響を与えています。例えば、広東語では「好」(hǎo)という漢字が「hóu」と発音される一方で、標準語では「hǎo」と発音されることから、それぞれ異なる言語的背景を反映しています。

また、各方言が持つ独自の語彙や表現方法は、地域の文化や習慣を映し出しています。このため、同じ漢字が方言ごとに異なる意味を持つことも少なくなく、言語の奥深さを感じさせます。方言と漢字の関係性を理解することは、中国文化の理解に不可欠です。

3.2 方言における漢字の使用例

方言における漢字の使用例として、広東語圏では「食」(shí)という漢字が「食べる」という意味に加え、特定の食べ物や料理を指すことがあります。例えば、「食米」(shí mǐ)は「ご飯を食べる」という意味になります。このように漢字が地域ごとに意味を持ち変わることは、言語的な多様性を反映しています。

さらに、方言特有の単語には、主に漢字を用いているものも多いです。例えば、福建語では「食飯」(chi̍h-pn̄g)が「ご飯を食べる」という意味ですが、これは一般的な漢字の発音とは異なる文化的な特色を示しています。このような方言に特有の漢字使用は、地域文化の重要な一部分となっています。

3.3 方言特有の漢字の変化

方言特有の漢字の変化は、時代とともに変わる社会的背景を反映しています。例えば、農村部の方言では、農業に関連する漢字が頻繁に使われており、都市部では近代的な表現や借用語が増えているように見受けられます。これにより、漢字の使用が方言や地域文化と密接に結びついていることが理解できます。

また、漢字の使用が変化しつつある現在では、若者がSNSや他のオンラインプラットフォームを通じて、新たな漢字の使い方を模索しています。このような変化は、漢字の地域差をさらに広げる要因となりつつあります。方言と漢字の関係は、常に変わりゆく社会の中で進化しているのです。

4. 漢字の地域差

4.1 地域ごとの漢字の発音の違い

漢字の地域差は発音においても顕著です。中国の主要な方言間では、同じ漢字であっても発音が全く異なることがよくあります。例えば、「行」と書く漢字は、北京語では「xíng」と発音されるのに対し、広東語では「haang4」となります。このような違いは、地方ごとの歴史的背景や文化の影響を反映しています。

さらに、発音の違いは意味の解釈にも影響を与えることがあります。特定の地域では、同じ漢字でも異なる意味で使用されることがあるため、全国的な普及が進んだ現代においても、地域ごとの特色を理解することが重要です。これは、漢字の理解に対する深い考察を求められることを意味しています。

4.2 地域固有の漢字の意味

地域固有の漢字の意味は、文字の使用において地域の文化や生活様式を反映しています。例えば、南方地域では、歌や祭りに関連する漢字が多く使われることが観察されています。これに対して北方地域では、農業や工業に関連する漢字が多くなる傾向があります。このような文化の違いは、漢字の意味を通じて理解できるのです。

さらに、地域によっては、漢字が独特の意味を持つこともあります。例えば、ある地域では「土」という漢字が「家」を意味することがあり、これはその地域の伝統的な価値観を示しています。このような意味の地域差は、言語学的な研究にとっても興味深いテーマとなっています。

4.3 地域差による理解の問題

漢字には地域差があるため、同じ漢字が地域によって異なる意味や発音を持つことは、コミュニケーション上の課題を引き起こすことがあります。例えば、同じ漢字を用いて文章を読んだ場合、異なる方言を持つ人々が異なる解釈をすることがあります。これにより、お互いのコミュニケーションが難しくなる場合があります。

特に、中国はいくつもの方言が共存する国であるため、相互理解が求められる場面は多々あります。そのため、教育現場や社会全体で方言のメリットとデメリットについて学ぶことが重要です。このように地域差による理解の問題は、単に言語の枠を超え、文化的な理解を深める必要があることも示しています。

5. 漢字の未来

5.1 グローバル化と漢字の役割

グローバル化が進む現代において、漢字は国境を超えて重要な役割を果たしています。日本や韓国をはじめとする国々では、漢字が言語の一部として使われています。このため、漢字の価値は国際的にも増しており、個々の国や地域間での交流を深めるための重要な手段となっています。

例えば、日本の漢字は中国の漢字と多くの類似性を有しており、互いの言語において文化的な共通点を可能にしています。特に、アジアの他の国々との関係が深まる中で、漢字は文化的な橋渡しの役割を果たすことが期待されています。このように漢字は、国際文化交流の中でますます重要な位置を占めることでしょう。

5.2 デジタル時代における漢字の変化

デジタル時代の到来に伴い、漢字の使用方法も変化しています。テキストメッセージやSNSの普及により、短い表現が好まれる傾向が強まり、漢字の省略や略語が増えています。これにより、漢字の伝統的な使い方が薄れつつあるという懸念もあります。

ただし、デジタル技術の利点も多く、漢字の学習や普及において大きな役割を果たしています。アプリやオンラインコースを通じて、漢字を学ぶことが容易になり、従来の教育方法に変化をもたらしています。このように、デジタル環境は漢字の未来に多くの可能性を秘めているといえるでしょう。

5.3 漢字保護と伝承の重要性

これからの時代において、漢字の保護と伝承はますます重要になります。特に、漢字の学習や教育において、地域の方言や文化との結びつきを意識することが大切です。次世代に漢字の魅力を伝えるためには、工夫を凝らした教育方法が求められます。

また、漢字は単なる文字ではなく、文化や歴史を物語る重要な要素です。そのため、漢字を守ることは文化を守ることでもあり、地域のアイデンティティを維持するためにも必要不可欠です。このように、漢字の継承と保護は、未来の社会においても非常に重要な課題として浮上しています。

まとめ

漢字は中国文化の中で深い意味を持つものであり、その地域差と方言における使用は、言語だけでなく文化全体を理解するための重要な鍵です。漢字の起源、発展、使用頻度の変化、そして方言との関係を探ることで、私たちはより豊かな文化的な視点を得ることができます。今後、グローバル化やデジタル化が進む中で、漢字の保護と伝承は不可欠であり、その未来に対する責任を分かち合うことが必要です。