日本語における送り仮名の文化的意義について、ここではその重要性を考察し、日本の言語文化への影響を探ります。送り仮名は、日本語特有の表記方法の一つであり、漢字と平仮名を組み合わせることで、言葉の意味や読みをより明確にしています。漢字の普及に伴い、送り仮名の役割が高まったことは、日本語の発展にとって欠かせない要素となっています。本記事では、送り仮名の起源や役割、文化的背景、さらには現代における変化について詳細に述べていきます。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の歴史

漢字は、紀元前約1600年から300年の間に中国で始まりました。当初、漢字は絵文字のような形で、物の形を模した象形文字や、物の音を表す単語音として用いられていました。このような初期の漢字は、さまざまな文化や社会状況に影響されながら発展していきました。漢字の形成と発展は、古代中国の思想や宗教とも密接に関連しており、「易経」や「詩経」などの古典文学にも多くの漢字が見られます。

日本に漢字が伝わったのは、5世紀頃とされています。当時、日本は漢字を直接中国から輸入し、その符号を用いて言語を表現しようとしました。初めは漢字をそのまま使っていましたが、やがて日本語の音韻体系にあった平仮名や片仮名が生まれ、漢字と平仮名の融合が進みました。この過程で、日本語特有の表記法が確立していきました。

1.2 漢字の構造

漢字はその特性上、音と意味が結びついており、1つの漢字が持つ意味は多岐にわたります。例えば、「行」という漢字は「行く」という動作を表すだけでなく、「場所を変える」「行動する」という抽象的な意味も持っています。このような多義性や表記の仕方が、言語の豊かさを生んでいます。

また、漢字は部首という意味のまとまりに基づいて構成されています。例えば、「水」という部首を持つ漢字は「河」「海」「泪」など、水に関係する言葉が多く見られます。この構造により、漢字同士が意味的に結びつき、日本人は漢字を通じて言語を学ぶ際に、相互に理解しやすくなっています。これにより、新しい言葉や概念が漢字を借りて定着していくことが容易になりました。

1.3 漢字の中国文化への影響

漢字は日本だけでなく、中国文化にも大きな影響を及ぼしています。漢字は中国において記述のメディアとして重要な役割を持ち、歴史や科学、政治、文芸などの発展に寄与しました。古代中国の思想家たちは、漢字を用いて哲学的な概念を表現し、その影響は日本の儒教や仏教といった宗教・哲学にも浸透しています。

たとえば、漢字の「仁」は、「人」を中心に人間関係の重要性を示す概念です。このような漢字は、宗教的な教義や倫理観に基づく価値観が日本でも広まりました。このため、日本語においても漢字の表記は文化的意義を持ち、言葉を通じて文化が受け継がれる枠組みとなっています。

2. 漢字の送り仮名の重要性

2.1 送り仮名とは何か

送り仮名は、漢字の読みを補足するために用いる平仮名のことです。漢字と平仮名を組み合わせることで、文章の意味を読みやすくし、特に文法構造や動詞の活用形などを明示する役割を果たします。例えば、「食べる」という動詞は、漢字の「食」に送り仮名の「べる」を付け加えることによって完全に意味を成すわけです。

送り仮名はまた、同じ漢字であっても異なる意味や読み方がある場合に、明確にその使い分けを示す役割も持っています。このため、送り仮名は日本語において非常に重要な要素となっています。

2.2 送り仮名の役割

送り仮名は日本語における文法的な役割を果たし、文を構成するうえでの不可欠な要素です。例えば、動詞や形容詞には一定の活用があり、その旺盛に使われる送り仮名を正確に使うことで、文章の意味が明確になります。送り仮名がない場合、例えば「行く」という動詞はそのままだと、動詞としての活用を示せないため、文章の意味があいまいになってしまうことがあります。

さらに、送り仮名は敬語や丁寧語においても重要な役割を果たします。相手への敬意を示すために、正しい送り仮名を用いることが礼儀とされるため、言語表現における文化的な規範とも言えるでしょう。これは特にビジネスシーンやフォーマルな場面で顕著に表れます。

2.3 送り仮名による意味の明確化

文中において送り仮名を適切に使うことで、言葉の意味を正確に理解することができます。たとえば、「見る」という言葉は、漢字の「見」に送り仮名「る」を加えることで動詞の形にし、「見る」という意味になります。しかし、送り仮名を間違えたり、省略したりすることで、意味が全く異なってしまう場合もあります。

また、送り仮名の使い方には微妙なニュアンスが含まれることがあります。「行かせる」という言葉は、動詞「行く」に「せる」という送り仮名を加えることで、「誰かを行かせる」という使役の意味になります。このように、送り仮名によって表現される意味のバリエーションは、豊かな日本語の特性を示しています。

3. 日本語における送り仮名の使い方

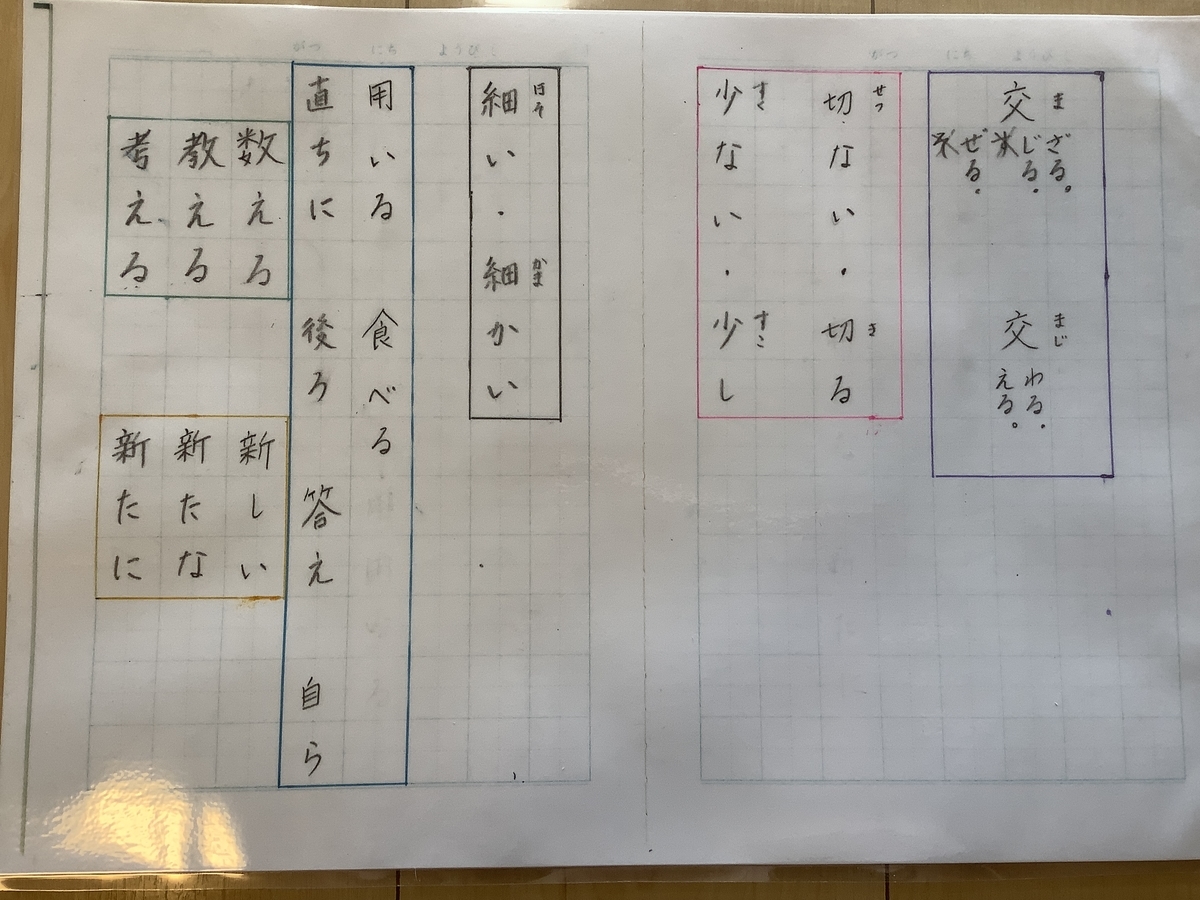

3.1 基本的なルール

日本語における送り仮名の使い方にはいくつかの基本的なルールがあります。動詞の場合、未然形、連用形、終止形などの活用によって異なる送り仮名が必要です。例えば、「行く」は「行き」「行った」「行く」といった形で活用しますが、すべてにおいて送り仮名の使い方が異なるため、文脈によって理解が変わります。

形容詞の場合、語尾に応じた送り仮名が必要です。「美しい」という形容詞は、活用形によって「美しかった」「美しくない」といった形に変化します。ここで、送り仮名の変化が、形容詞の持つ意味を正確に伝える大切な役割を果たします。

また、送り仮名は文の構造を乱さないために、文末に基本的な形が存在しない場合、送り仮名を使用する必要があります。つまり、送り仮名は文法的な整合性を確保するためにも不可欠なのです。

3.2 送り仮名の例とその効果

送り仮名の具体的な使い方を見ていくと、様々な効果があることがわかります。たとえば、「歩く」という動詞において、「歩かせる」とすることで使役に変わり、「誰かを歩かせる」という意味を作り出します。このように、送り仮名があることで、単一の漢字では表現できない多様な意味が生まれていきます。

また、送り仮名の効果として、文章にリズムや抑揚を与える役割もあります。たとえば、「読む」という漢字に「む」を送り仮名として付けると、短い形式を避けることができ、リズム感が出るのです。このように、送り仮名を使うことで文章の美しさや躍動感を引き立てることができます。

さらに、送り仮名は特定の表現を強調することにも寄与します。「行ってみる」という表現は、単なる「行く」よりも試みの意味を添えることができ、行動に対する興味や好奇心を表現することができます。これにより、文章のデリケートなニュアンスが豊かに表現されます。

3.3 送り仮名の誤用とその影響

送り仮名を誤用すると、文の意味が大きく変わる可能性があります。例えば、「教える」という動詞を「教え」という形で省略してしまった場合、文の意図が曖昧になる可能性があります。誤った送り仮名の使い方は、発話者のメッセージを誤解されたり、理解されなかったりするリスクを伴います。

特にビジネスや公共の場において、送り仮名の誤用はプロフェッショナリズムや信頼性に影響を与えかねません。「住んでいる」という表現を「住」ですべて書いた場合、相手には正式に伝えたい意図が伝わらないことになります。このため、送り仮名の正確な使用が求められます。

また、送り仮名の誤用は文化的な文脈にも影響を及ぼします。日本語は特に敬意を重んじる言語であり、正しい表現を使用することが礼儀です。送り仮名の間違いは、その場に相応しくない印象や失礼な態度として受け取られることもあるため、注意が必要です。

4. 送り仮名の文化的背景

4.1 日本語と漢字の関係

日本語は、漢字を用いることで中国文化や思想の影響を強く受けています。漢字は音声表現と意味を持つため、日本語の表記において非常に便利な役割を果たします。しかし、日本語は平仮名や片仮名のような音声記号も持っているため、漢字だけでなくこれらの音韻システムと共存しています。

この共存により、日本語独自の言語文化が形成されました。漢字と平仮名の組み合わせによって、より豊かな表現が可能になり、文法的なニュアンスを持たせることができるのです。また、日本語においては「送り仮名」が特に重要視されており、これにより文の輪郭を明確にする文化が育まれています。

4.2 送り仮名に見られる日本文化の特徴

送り仮名には、日本文化の特徴が表れています。日本語においては、相手への敬意や感謝の気持ちを込めた表現が多く見られ、送り仮名を使うことでこうしたニュアンスを強化することができます。例えば、敬語や丁寧語の使用は日本文化に根付いたものですが、送り仮名はそれを助ける要素となります。

また、送り仮名は日本人特有の繊細な思考様式を反映しているとも考えられます。多様な状況や文脈に応じて言葉を選ぶ日本人は、送り仮名を通じて明確な意味を伝え、振る舞いの中に礼儀を感じさせることができます。このデリケートさは、日本人同士のコミュニケーションにおいて非常に重要な役割を果たしています。

4.3 送り仮名と日本人の思考様式

送り仮名の使い方には、日本人の思考様式が色濃く反映されています。日本語は、文脈や状況に応じた表現が重視されるため、送り仮名によって言葉のニュアンスを調整することが求められます。たとえば、「行く」に「行こう」と宛てることで、相手に提案する形を示します。これによって、単なる事実の伝達が、相手との関係を重視した提案へと変化します。

また、送り仮名は人間関係の親密さや距離感も示しています。例えば、親しい間柄では、送り仮名を省略しても意味が通じることが多いため、状況に応じた使い方が求められます。送り仮名を正確に使うことで、相手との関係性をより明確にし、意図するメッセージを伝えやすくなります。

5. 現代における送り仮名の変化

5.1 技術の進化と影響

近年、技術の進化は日本語の使い方にも影響を与えています。特に、スマートフォンやパソコンの普及により、入力方法が多様化しました。これに伴い、送り仮名の入力方法も変化しており、短縮したり変換したりすることで、便利さを追求しています。しかし、これが送り仮名の省略を促進してしまう懸念もあります。

たとえば、音声入力を用いる場合、話し言葉で送り仮名を意識しないことが多く、誤った表現が生まれる場合があります。これは文法的な正確性に影響を与えるだけでなく、文化的な意味合いにも影響を及ぼすことがあります。送り仮名を適切に使うことが大切だと考えられていますが、技術の面からは混乱も招く要因となるでしょう。

5.2 教育における送り仮名の変化

教育現場でも、送り仮名の使い方についての指導が変化しています。以前は、書き言葉としての送り仮名に重点が置かれていましたが、最近では口語表現やメール、SNSなど、さまざまなコミュニケーション手段に対する指導が増えています。このように、実生活での使い方が重要視されるようになったことで、送り仮名に対する理解が広がっています。

また、教育機関では、正しい送り仮名の使い方を学ぶ機会を提供し、文法的な基礎知識を身につけることが求められています。この結果、学生たちは自身の言葉を意識的に使えるようになります。送り仮名に対する理解が深まることで、日常会話におけるメッセージ性や意味の伝わり方にも変化が見られます。

5.3 送り仮名の未来展望

今後、送り仮名はどのように変化していくのでしょうか。技術の進化や教育の変化は、送り仮名の使い方にも影響を与え続けるでしょう。また、国際化が進む中で、英語や他言語との接触が増えることによって、日本語の表記や使い方に新しいトレンドが生まれる可能性もあります。

例えば、カタカナ英語や外来語の増加に伴い、それに応じて送り仮名の使い方も変わるかもしれません。これにより、日本語が持つ独自の表現力がさらに変化し、豊かなものになる一方で、ある種の標準化が進む可能性も否めません。

終わりに

送り仮名は、日本語の中でも重要な役割を果たしており、その文化的意義は非常に深いものがあります。漢字と平仮名の組み合わせによって生まれる言葉の豊かさや、送り仮名を通じて表現される文化的価値は、今後も受け継がれていくでしょう。技術の進化や教育の変化に伴い、送り仮名の使い方が変わることがあっても、その本質は変わらずに、日本語の持つ魅力を引き立てていくことでしょう。日本語を取り巻く環境の変化は、我々にとって新しい思考や表現能力を育む契機となることでしょう。