はじめに

漢字は中国の文化における重要な要素であり、その影響は日本語や他の言語にも広がっています。漢字はただの文字ではなく、深い歴史と音韻的な特性を持っています。本記事では、漢字の音韻論が日本語に与える影響について探求し、その関連性を詳しく解説します。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の歴史

漢字の起源は、中国の甲骨文にさかのぼります。甲骨文は紀元前14世紀頃のもので、亀の甲や動物の骨に刻まれた文字です。これにより、漢字が物語や記録を表すための重要な道具であることが分かります。その後、漢字は次第に体系化され、周代には「金文」と呼ばれる形式が登場しました。この時代には、儀式や記録のために漢字が使われ、リーダビリティも向上しました。

いずれにしても、漢字は「象形文字」として始まりました。最初は、図形そのものが意味を伝えるものでしたが、時代が進むにつれて、音や意味を組み合わせる複雑な形になりました。このような変遷は、漢字の発展に重要な役割を果たしました。漢字が地域ごとの方言に合わせて変化していく過程も、歴史的には非常に興味深いものです。

また、漢字は多くの種類を持ち、その中には「形声字」、「会意字」、「指事字」などがあります。このような分類によって漢字の理解が進み、特定の音や意味を持つ漢字を効果的に学ぶことができるようになります。

1.2 漢字の構造と種類

漢字は、その構造によってさまざまなタイプに分けられます。「象形文字」は物の形を表す文字であり、例えば「山」や「水」のように自然や日常の物体を描写しています。一方、「会意字」は二つ以上の部首や要素が結びついて新しい意味を生む漢字です。たとえば、「林」は「木」が二つ並ぶことで「森林」を意味します。

さらに、「形声字」は、音と意味を持つ漢字の代表的な種類です。「河」という漢字は、「水」という意味を持つ部首と、「可」という音を表す部分から成り立っています。このように、漢字の音と意味の関係についての研究は、音韻論における基本的な要素となります。

このように漢字の構造を理解することは、音韻論の探求において重要です。特に、漢字の発音が時代や地域によってどのように変わるかという問題は、日本語との関係性においても極めて重要です。音韻論を通じて、漢字の奥深い音の世界を探ることができます。

1.3 漢字の発展過程

漢字はその歴史を通じて常に変化してきました。初期の漢字は直感的で分かりやすいものでしたが、時が経つに連れて形が複雑化し、多様な音韻構造を持つようになりました。例えば、漢字には部首が含まれ、それが音や意味を導く手助けをします。この構造は、漢字の発展を理解する上での鍵となります。

また、漢字の普及は、文字を使う文化や社会の進展と密接に関連しています。唐代や宋代には、漢字が国家の公式な文字として広がり、それに伴って教育制度も整備されていきました。この時期、漢字は知識の象徴としての地位を確立し、学問や文学の発達に寄与しました。

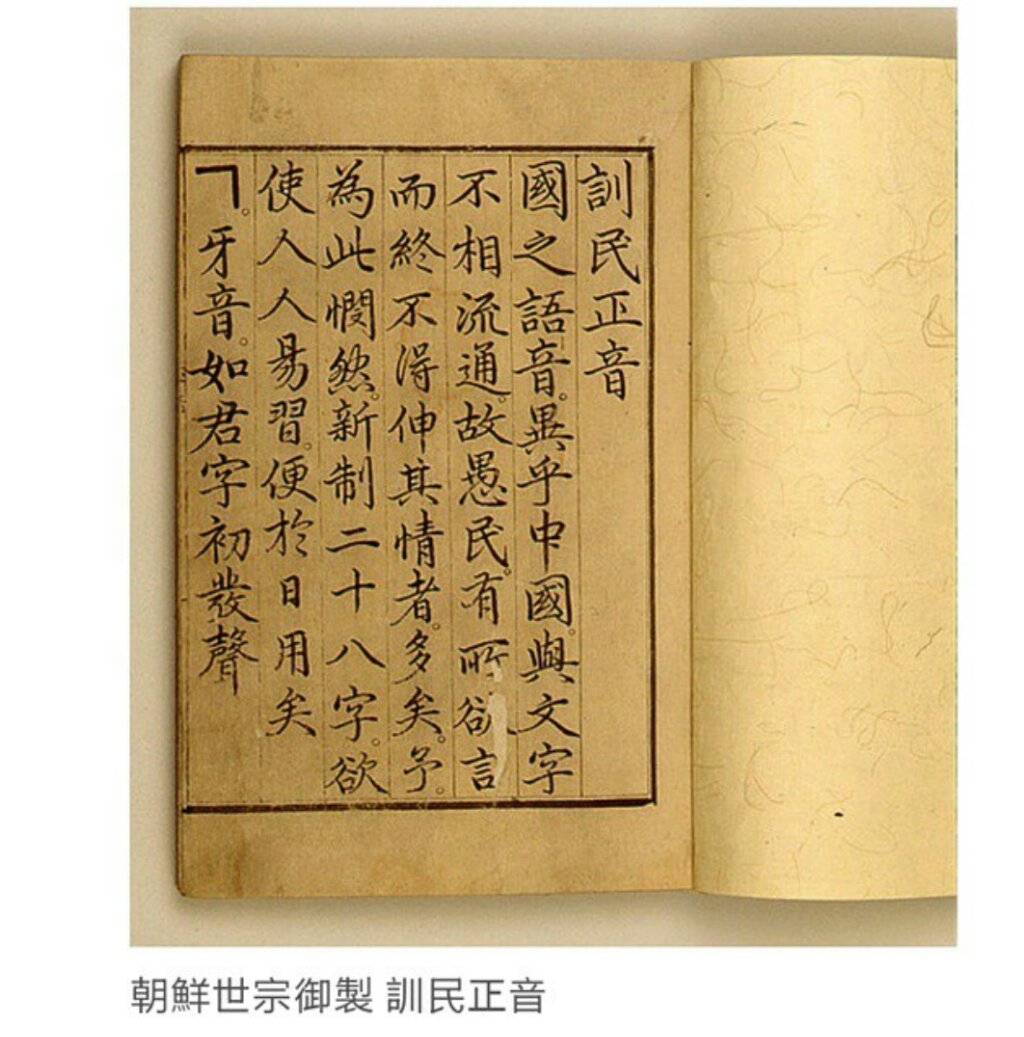

さらに、近代に入ると、漢字は他の言語に影響を与えるようになります。特に、日本語や朝鮮語などの言語が漢字を取り入れることで、新たな音韻体系が築かれてきました。そのため、漢字の発展過程は、他の文化や言語との関わりを含めて考える必要があります。

2. 漢字の音韻論的分析

2.1 音韻論の基本概念

音韻論は、音の構造やパターンを記述する言語学の一分野です。特に、漢字の音韻論においては、漢字が持つ音の変化や、その背景にある音の法則が重要です。音韻体系においては、音素、音調、音節などの要素が考慮され、これにより音の変化や特徴が明らかにされます。

漢字の音韻論では、声母や韻母の区分が重要な役割を果たします。声母は音節の初めに来る子音を指し、韻母は音節の残りの部分を構成する母音や子音を指します。このような構造によって、漢字の音を分析し、どのように音が形成されるのかを理解する手助けとなります。

さらに、声調の役割も重要です。中国語は声調を持つ言語であり、一つの音が異なる声調によって異なる意味を持つことがあります。このように、音韻論は単に音の構造を分析するだけではなく、意味との関係性についても探求することが必要です。

2.2 漢字の音の変遷

漢字の音は、時代や地域によって変化してきました。古代の漢字には、音が固定化されていないものも多く存在しました。例えば、同じ漢字でも時代によって異なる発音をされることがあり、その変遷を追うことが音韻論の面白さの一部です。音韻の変遷は、言語の歴史や文化と密接に関わっており、その過程を理解することで、漢字の音の持つ意味がより明確になります。

また、地方の方言や言語接触によって、漢字の発音が変わることがあります。例えば、中国の南北方の方言は、同じ漢字でも異なる発音を持つことが多いです。このような多様性は、漢字の音韻論的分析にとって興味深いテーマです。

加えて、漢字の音韻体系は、日本語への影響や音の受容といった現象を分析する際にも重要です。日本語における漢字の導入や発音の転用に関する研究は、音の変遷をたどる上で非常に有意義です。

2.3 漢字の音韻構造

漢字の音韻構造は、その音の特徴を明らかにする鍵となります。例えば、韻母に基づいて漢字を分類すると、同じ韻母を持つ漢字同士が音韻的に関連しやすいことが分かります。そのため、音韻論的アプローチは、漢字の学習や音を正確に理解するための強力なツールとなります。

音韻論における重要な概念の一つに「音韻対立」があります。同じ声母や韻母を持つ漢字でも、声調や音の長さが異なることで意味が変わることがあります。このような特性を捉えることで、音韻体系の理解が深まります。

さらに、漢字の音韻構造は、日本語との関係を考える上でも重要な要素です。音韻論的な視点から、日本語における漢字の発音、特に音の抜け落ちや変形について考察することができます。この視点から、なぜ特定の漢字が日本語でその音で表現されるのかを探ることができるのです。

3. 漢字音韻論の日本語における影響

3.1 日本語の漢字使用の歴史

日本語における漢字の使用は、古代から始まります。古代日本は漢字を導入する際、中国からの影響を受けました。最初は、漢字を音読みして日本語の音に合わせる形で取り入れられました。この音読みの影響は、その後の日本語の発展に大きく寄与しました。

飛鳥時代や奈良時代には、漢字とともに漢詩や漢文が盛んに読まれるようになり、漢字の使用が日本の文学に深く根付くこととなりました。このころ、漢字の音は日本語に適応され、例えば「日」という漢字は中国語の「リツ」に由来する音読みが使われるようになります。

江戸時代には、さらに漢字の使い方が多様化します。この時代の文学や教育において、漢字だけでなく仮名も使われるようになり、漢字音韻の理解が一層深まります。此のように、漢字は日本語の発展に欠かせない要素としてその地位を確立しました。

3.2 漢字と仮名の関係

日本語には、漢字と仮名という二つの文字体系が共存しています。漢字は主に名詞や動詞を表現し、仮名は助詞や接続詞などの文法的な役割を果たします。このような組み合わせにより、日本語の文はより豊かで表現力のあるものとなります。

仮名の使用は、漢字と深く結びついています。日本語を学ぶ際、漢字だけでなく仮名の理解も重要であり、特に漢字の音韻論的な知識は仮名の用法を理解する上で役立ちます。たとえば、一部の漢字は特定の仮名と結びついて特定の発音を持つことが一般的です。

また、仮名の発音も漢字の音韻に影響されることがあります。このため、漢字の音の変遷や音韻構造を理解することで、日本語の音声的な特徴も把握できるでしょう。これにより、漢字と仮名の関係をより深く理解する機会が得られます。

3.3 漢字音韻の日本語への影響

漢字音韻論は、日本語の発音や音韻的な特性に大きな影響を与えています。日本語の多くの単語は、音読みの漢字に由来しており、その発音は中国語の音韻に基づいています。つまり、日本語の音韻構造は、漢字音韻によって形成され、そのため日本語特有の音声的特徴が生まれたのです。

さらに、日本語の中に取り入れられた漢字によって、単語の音の更新や音の変化が触発されました。たとえば、同じ漢字が日本語では異なる読み方を持つことが多く、それが日本語にリズムや変化をもたらしています。このような点で、漢字音韻論は日本語の音声体系に対し重要な役割を果たしています。

最後に、漢字音韻論の研究は、言語学だけでなく、文化や文学の理解にも寄与します。日本語における漢字の使用、音韻の変遷、およびそれが文化的に持つ意味を知ることで、日本語の特異性や美しさを一層深く理解できるでしょう。

4. 現代日本語における漢字の役割

4.1 現代語における漢字の使用状況

現代日本語において、漢字は依然として重要な役割を果たしています。日常生活で目にする新聞や書籍、交通標識など、さまざまな場面で漢字が利用されており、特に名詞や動詞、形容詞の表現に頻繁に使用されます。例えば、「化学」や「自然」といった言葉は、漢字を用いることでその意味が直感的に伝わります。

最近では、情報技術の発展に伴い、漢字の使い方にも変化が見られます。スマートフォンやパソコンでの入力方法が変わったことにより、漢字の学習や使用が異なる方法で行われるようになりました。このような技術の革新が、漢字の表記や音韻の理解にどのように影響を与えているのかは、興味深いテーマです。

また、現代においては生活に密接に関わるため、漢字教育の重要性が再認識されています。子供たちが漢字を学ぶことで、日本語の理解や文化的背景を深めることができます。このように、漢字は日本語の中心的要素であると同時に、教育の重要な側面でもあります。

4.2 漢字教育の重要性

漢字教育は、特に日本の教育システムにおいて重要な位置を占めています。小学校から始まる漢字の学習は、子供たちにとって言語の基礎を築く重要なプロセスです。この過程で、漢字の音、形、意味を同時に学ぶことができるため、言語理解が深まります。

教育現場では、漢字の書き方や読み方だけでなく、意味や使用例についても指導が行われます。たとえば、「学校」という漢字が示すように、特定の環境や文脈でどのように使われるのかを学ぶことで、実際のコミュニケーション能力の向上につながります。

さらに、漢字教育は日本文化や歴史を学ぶ上でも欠かせない要素です。漢字の背後にある語源や成り立ちを知ることで、言語が持つ深さを実感することができます。このように、漢字教育は単なる文字認識を超え、文化理解の一環としての役割を果たしています。

4.3 漢字の未来

現代のグローバル化とデジタル化は、漢字の未来に影響を与えています。多くの人々が今後、漢字を学ぶことに対してどのようにアプローチするのかが注目されています。特に、異文化交流や言語学習の場において、漢字の知識が求められることは間違いありません。

また、漢字が他の言語に与える影響も見逃せません。国外でも漢字に興味を持つ人が増え、漢字を学ぶための教育プログラムや教材が増えてきています。国際的な視点から見た漢字の位置付けは、今後ますます重要になるでしょう。

加えて、AIの進化により漢字の使用方法や学習法も変わってきています。自動校正や翻訳機能が進化する中で、漢字の役割は新たに再定義されるかもしれません。このような技術革新が、漢字の未来にどのように影響するのか少しでも理解することは、有意義な試みとなるでしょう。

5. 漢字音韻論研究の展望

5.1 研究の現状

漢字音韻論の研究は、言語学の中でも活発に進められています。特に、音韻論的な視点からの研究には、古代中国語との比較や地域変異を考慮した音の変遷の分析が含まれます。現在、多くの研究者がこの分野での新たな発見を求めて取り組んでおり、様々なアプローチが取られています。

漢字音韻論は音の特徴を記述するだけでなく、社会文化的な背景を考慮することも重要です。漢字の発音がどのように変化してきたのかを理解するために、過去の文化や社会状況を参照することは、研究者にとって有効な方法の一つです。また、さまざまな地域の方言の研究も進行中であり、音声学的な視点から音韻論を発展させています。

さらに、国際的な視点からも幅広い研究が行われており、漢字音韻論に関連する国際シンポジウムやワークショップが開催されています。これにより、異なる文化圏からの知見が集まり、漢字音韻論に新たな視角を加えることが期待されています。

5.2 今後の研究課題

漢字音韻論の今後の研究においては、いくつかの重要な課題があります。一つは、漢字の音と意味の関係をさらに深く掘り下げることです。具体的には、どのようにして音が意味を伝えるのか、また逆に意味が音にどのような影響を与えるのかについての研究が進むべきです。

また、現代の技術と連携した方法論の開発も大いに期待されます。人工知能を用いた音韻分析やデータベースを利用した音韻類型の比較など、新たな技術を利用することで、従来の手法では難しかった音韻の特性を解明することができます。これにより、より多角的かつ包括的な理解が得られるでしょう。

さらに、漢字音韻論と他の言語学的分野との統合も大切です。言語接触や社会言語学的な要素と組み合わせることで、漢字の音韻にまつわるより複雑な現象を説明できるかもしれません。このように、他の学問分野と連携することで、より充実した研究が可能になるでしょう。

5.3 国際的な視点からの漢字研究

漢字音韻論は国際的な視点からも注目されています。特に、アジアや西洋の学者たちは、漢字の音韻や意味に関する研究を行い、国際的な論文や学会でその成果を発表しています。このように、多様な文化からの視点を取り入れることで、漢字の音韻論は一層豊かさを増し、深い理解が得られるでしょう。

また、言語の多様性が認識される中で、他文化における漢字の受容や適応も研究の焦点となっています。日本語や韓国語における漢字の発音の変化を学ぶことで、漢字が持つ音韻の特徴が理解でき、それが他の言語にもどう影響を与えたかを解析することができます。

これらの研究は、言語学や文化研究にとっても新たな見地を提供します。漢字音韻論を通じて、言語の音の背後にある文化的な意味を示すことができれば、より多くの学生や研究者が興味を持つことになり、国際的な学術交流が進むでしょう。

終わりに

漢字音韻論と日本語の関係は、多面的で深いものです。音韻論的な分析を通じて、漢字の持つ音の特性やその進化を理解することは、日本語や文化、さらには他の言語との関連を深める上で不可欠な要素です。これからの研究が進むにつれて、漢字音韻論は新たな知見を提供し、日本語を学ぶ際の重要なツールとなることは間違いありません。