漢字の音韻的変化と社会的要因

中国語の漢字は、数千年にわたって文化と歴史の中で大きな役割を果たしてきました。漢字は、単なる文字ではなく、思想や文化を表現する重要なツールです。その音韻的変化は、社会の変化や歴史的背景に大きく影響されています。本記事では、漢字の音韻的変化とその背景にある社会的要因について詳しく解説します。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の歴史的背景

漢字は、約3500年前に遡るとされ、中国の商代にその起源があります。当初は、神託や祭祀のための記号として使用され、後に日常生活の中でも広く用いられるようになりました。甲骨文字や金文は、漢字の最古の形態であり、古代の社会構造や信仰を知る手がかりとなります。商代から周代にかけて、漢字は徐々に洗練され、基本的な形が確立されました。

歴史の中で、漢字は政治的、文化的な変遷と深く結びついています。特に、秦の始皇帝による文字の統一は、漢字の普及を促し、その後の漢代において文化や学問が大いに発展しました。この時期、漢字は文学と科学の記録としても重要視され、成長を続けました。漢字の発展は、単に文字が増えるだけでなく、音韻体系の変化や文化的影響も伴っていました。

1.2 漢字の基本構造

漢字は、部首と呼ばれる主要部分と音を示す部分、そして意味を表す部分から構成されています。例えば、「語」という字は「言」という部首と「吾」という部分から成り立っています。このような構造により、漢字は表語的(意味を持つ)が、同時に音響的(音を持つ)な特性を併せ持っています。この構造は、日本語や韓国語などの他の言語にも影響を与えています。

また、漢字の基本構造には音韻と意味の関係が存在します。漢字の発音は、しばしば古代の音に基づいており、その変化を追うことで、言語の発展過程を知る手がかりとなります。漢字の基本構造を理解することは、音韻的変化を考える上で非常に重要です。

1.3 漢字の発展過程

漢字の発展は、時代ごとの文化的、社会的背景に強く影響を受けています。唐代以降、漢字はその使用範囲を広げ、東アジア全体に広がりました。特に、日本や韓国では、漢字が古代から導入され、その国々の言語に取り入れられました。これにより、漢字の音韻的な変化が各地域で独自の進化を遂げました。

漢字はまた、文学や哲学の発展とともにその形態が変化しました。宋代には、漢字の音韻体系が整備され、韻文や詩の作成において音韻が重視されました。このような文学的活動は、漢字の音韻的な変化に多大な影響を与えました。音韻が洗練されることで、詩のリズムや音楽性が強調され、漢字の文学的価値が高まりました。

2. 漢字の音韻論的分析

2.1 音韻論の基本概念

音韻論は、言語における音の構造や機能を研究する学問です。漢字の場合、音韻論は音の変化、音の組み合わせ、音の歴史といった多くの側面を含みます。例えば、ある音がどのように変化していくのか、またその変化が意味にどのような影響を与えるかを研究します。この音韻論的分析は、漢字の音韻的変化の理解に不可欠です。

音韻論では、音素、音節、母音、子音などの基本的な単位が重要視されます。これらの音がどのように結びつき、意味を伝えるかを探ることで、言語と文化の関係性を理解することができます。また、音韻論は他の言語との比較にも重要です。他の言語と比較することで、漢字の特異性や普遍性を見出すことができます。

2.2 漢字の音韻体系

漢字の音韻体系は、古代中国語から現代中国語までの幅広い変化を含みます。古典中国語では、声母(音の始まりの部分)と韻母(音の終わりの部分)によって構成されており、この二つの要素が組み合わさって音が形成されます。近世になると、方言の発展や借用語の影響で、音韻体系がさらに複雑になりました。

例えば、北方方言と南方方言間での音韻の違いは非常に顕著です。北京語と広東語は、同じ漢字を使っていても発音が全く異なります。これが地域による音韻の多様性を示しており、音韻論的分析から「漢字の音はどのように変わるか」という問題を考える重要な材料となります。

2.3 音韻論の重要性

音韻論は漢字の音韻的変化を理解するだけでなく、言語の発展全体を解明するための基盤を提供します。音韻の変化は、単に言語内部の要因だけでなく、外部要因、つまり社会・文化・歴史の影響を受けています。したがって、音韻論は言語学の奥深さを探求するための鍵です。

音韻論の研究は、教育や言語政策にも影響を与えます。例えば、新しい漢字を導入する際には、その音韻的な特性や背景を考慮する必要があります。現代の言語教育において、音韻論を理解することは、母国語の教育においても重要な要素となっています。音韻がどのように変化したかを学ぶことは、学習者の理解を深め、より豊かな言語体験を提供します。

3. 漢字の音韻的変化

3.1 音韻的変化の種類

漢字の音韻的変化には、音の変化、声調の変化、音素の喪失など、さまざまな種類があります。音の変化は、新しい方言の形成や言語接触の結果として発生します。例えば、古典中国語の声母が時間とともに変化し、現代の普通話では異なる音を持つようになっています。

声調も漢字の音韻的変化において重要な役割を果たします。中国語には四つの声調がありますが、伝統的な音韻論では、漢字の音となる声調がどのように変遷してきたかを研究する必要があります。この声調の変化は、意味の理解にも影響を与え、同じ漢字でも異なる意味を持つことがあります。

音素の喪失もまた音韻的変化の一例です。古代の漢字には多くの音素が含まれていましたが、現代の言語では、この音素の一部が失われていることがあります。音素の変化は言語の進化を示す重要な指標となりえます。

3.2 漢字の音価の変遷

漢字の音価は、時間の経過とともに変化してきました。音価の変遷は、時代によって異なる音がどのように発音されるかを示しています。例えば、古代の「日」という漢字は、現代では「リス」と発音されますが、昔は「イチ」や「ニチ」とも発音されていました。このような音価の変遷は、漢字の使われ方や意味に影響を与える場合があります。

音価の変遷は、何世代にもわたり、祖先から受け継がれた言語の変化を示すものです。この変化は、漢字とその意味に対する理解を深めるだけでなく、文化的アイデンティティにも影響を与えています。音価の変遷は、言語が時間とともにどのように発展してきたかの証拠であり、それを理解することは重要です。

3.3 音韻的変化の具体例

音韻的変化の具体例として、漢字の音がどのように異なるかを考えてみましょう。「好」という漢字は、昔は「ハオ」と発音されていましたが、現代では「ハオ」や「ハオウ」と発音されることがあります。この変化は、地域の方言や交流の結果として見られます。

また、音の変化は、借用語や外来語が加わることで加速することもあります。例えば、近年の英語からの影響を受け、漢字の発音の一部が変わることがあります。これにより、漢字の音価が多様化し、また新たな言語的変化を引き起こす要因ともなっています。

音韻的変化は、漢字の理解に豊かな視点を提供し、言語がどのように進化してきたのかを探るための手段でもあります。この変化を追跡することで、私たちは漢字の音に関連する様々な文化的側面をより深く理解することができるのです。

4. 社会的要因と音韻の変化

4.1 言語接触と音韻変化

言語接触は、音韻的変化において非常に重要な要因です。異なる言語や方言が接触することで、音や言葉の使用に影響を与えます。特に、中国は多様な民族と地域を抱えており、その言語接触は音韻変化を促進してきました。例えば、漢族と少数民族との接触によって、いくつかの音韻が相互に影響を及ぼしました。

言語接触の一例として、アモイ語と広東語の関係があります。両者の接触が進むことで、いくつかの漢字の発音が変化し、その地域特有の音韻が形成されてきました。このような変化は、単に音の違いだけでなく、文化交流や社会的相互作用の影響も含まれています。

音韻的変化は、グローバリゼーションの進展とも無関係ではありません。外国語が流入し、特に若い世代がその語彙や発音を取り入れることが一般化しています。例えば、現代の若者の間では、英語由来の言葉が頻繁に使われ、その影響が音に及んでいます。

4.2 社会的変革と音韻の変遷

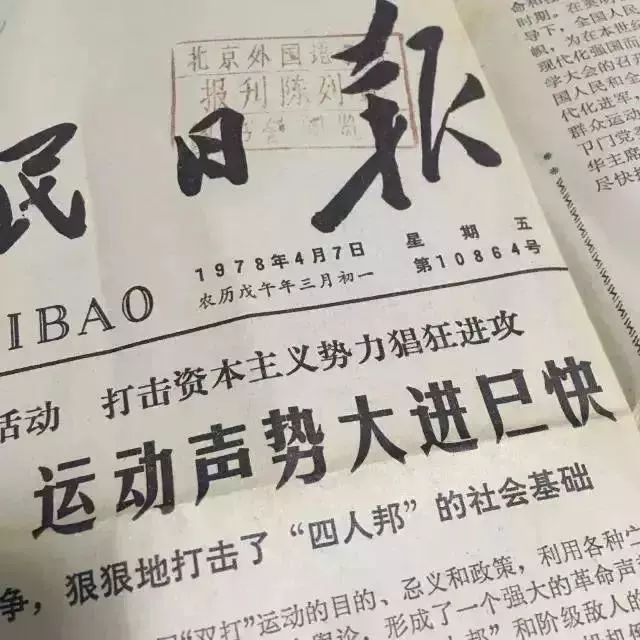

社会的変革は、音韻的変化を促進する要因の一つです。政治的な変動、経済的な変化、また文化の変容が、言語の音韻に直接的な影響を及ぼします。特に、近代以降の中国では、さまざまな社会的変革が音韻の変化をもたらしました。

例えば、清朝から中華民国にかけての時代は、言語教育や標準語の普及が進み、音韻体系に大きな変化を与えました。この時期には、教育方針や社会運動の影響を受けて、標準語が普及したことで方言の使用が制約を受けました。こうした社会的変革は、音韻の均一化をもたらす一方で、異なる地域での音韻の分化も促しました。

また、文化的な変化も音韻的な変遷に影響を与えます。映画や音楽といったメディアの発展は、言語の使用法や流行語を生み出します。これにより、新しい音韻的変化が生まれ、特定の若者文化や流行を反映する音の変容が起こります。

4.3 メディアと音韻の影響

メディアの影響は、音韻的変化をもたらす強力な要因です。テレビ、映画、インターネットなどのメディアは、言葉や音に関する認識を変える要素となります。特に、音の正しい発音や流行語を広めることで、音韻の変化を加速させています。

最近の例として、SNSや動画配信サイトでの流行語が挙げられます。それらのプラットフォームでは、特定のフレーズや言葉が瞬時に広がるため、音韻が変化する素早いプロセスを見せています。新しい言葉や発音が普及することで、現代の音韻的な変化が生じやすくなります。

また、メディアによる新たな表現方法の導入は、音韻のバリエーションを増やし、地域の言語や方言の特色を強調する役割も果たしています。特に、テレビドラマや映画において使われる独自の言い回しや発音が、若い世代の間で流行し、その結果、音韻の変化が見られることが多くなっています。

5. 漢字音韻の未来

5.1 現代社会における漢字の役割

現代社会における漢字は、依然として重要な役割を担っています。情報化社会において、漢字は文化的アイデンティティを形成する一部であり、またグローバルな文脈でもその存在感を示しています。例えば、中国語の学習が世界中で広まり、漢字の理解が国際的な交流を促進しています。

とはいえ、デジタル化の進展やモバイル機器の普及により、手書きよりもタイピングの機会が増えています。これにより、漢字の音韻や意味についての理解が薄れる可能性もあります。社会がデジタルへと移行する中で、漢字がどのように発展していくかは、今後の課題といえるでしょう。

さらに、国際化が進む中で、日本語や韓国語など他の言語への影響も目立ちます。漢字は、日本や韓国の言語に影響を与え、その音の使い方や発音を変える要因となる一方で、他の言語の要素を取り入れることで新しい変化を生む可能性も秘めています。

5.2 国際化と音韻変化

国際化に伴い、漢字の音韻変化はますます多様化しています。言語は文化の表現であり、他国との交流が進むことで、新たな音韻の変化が生じています。在外中国人や漢字を学ぶ外国人の増加は、音の使われ方に直接的な影響を与えています。

外来語や新たな言葉が流入し、それらが漢字音韻に新しい刺激を与えることはよくあります。多くの学者たちは、国際化の影響を受けた音韻の変化を注意深く観察し、新たな音韻体系が形成される可能性を期待しています。この状況は、音韻論の進展にも寄与していくことが予測されます。

また、国際的な言語教育の場でも、漢字の音韻に対する興味が高まっています。特に中国語を学ぶ学生たちは、漢字の音韻だけでなく、文化的背景や文脈を理解することが求められています。このように、漢字の音韻の未来は、国際的な視点からの交流によって新たな局面を迎えることでしょう。

5.3 漢字音韻の保存と変革

漢字音韻の保存と変革は、今後の言語研究において重要な焦点です。音韻の多様性を保持しながら、現代の社会において適応する方法を見つけることが求められています。例えば、教育課程において、伝統的な音韻と現代の使われ方を結びつけることが重要です。

また、音韻の保存は、文化の豊かさを伝え、次世代に受け継ぐためにも不可欠です。近年、地方の方言や伝統的な言い回しが再評価される中、これらの音韻的特性を大切にする文化的活動も盛んになっています。音韻を保存することで、文化の多様性を尊重し、音韻の変化を進める方法を考えることが求められています。

終わりに、漢字の音韻的変化とその社会的要因は、常に進化し続けるテーマです。それは、文化的背景、社会的変化、国際化の影響を受けながら、新たな形を取るでしょう。このような変化を理解し、受け入れながら、漢字の未来を築いていくことが重要です。音韻的変化を通して、漢字が持つ豊かな文化と歴史を次世代に伝えていく努力が望まれます。