中国文化の中でも特に興味深い分野の一つが中医学(中医)であり、その中でも中薬(漢方薬)は非常に重要な役割を果たしています。中薬は、自然の中から得られる植物、動物、鉱物などから作られる薬であり、数千年の歴史があります。この文章では、中薬の基礎知識を出発点に、主要成分とその作用、さらには実践と応用、最近の研究に至るまで幅広く探求していきます。

中薬の主要成分とその作用

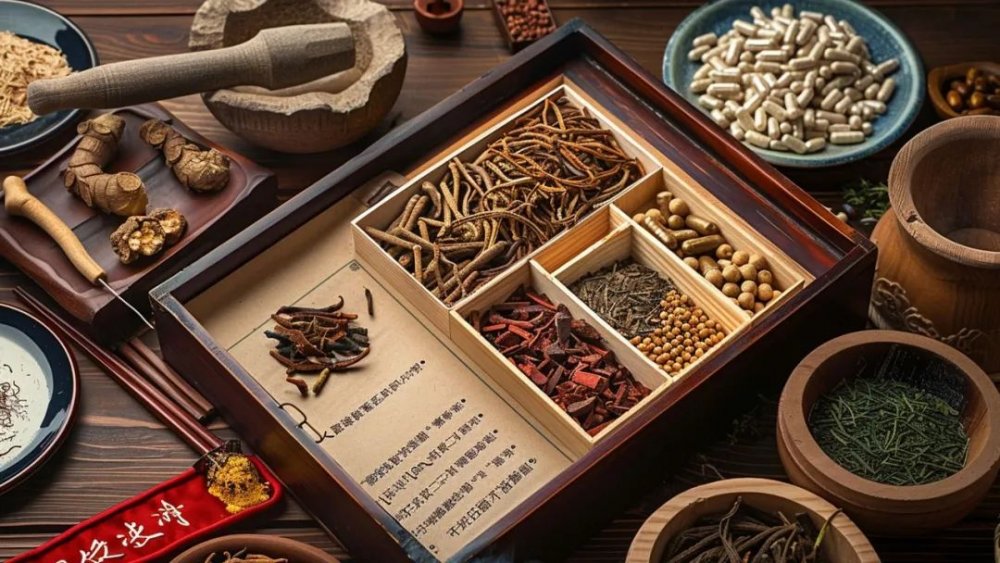

1. 中薬の基礎知識

1.1 中薬とは何か

中薬は、伝統的な中国医学に基づき、体のバランスを整え、病気の予防や治療を目的とした薬剤です。一般的には、植物由来の成分が多く使用されますが、動物由来のものや鉱物、さらにはそれらの組み合わせも含まれます。中薬は、体内における「気」「血」「陰」「陽」の調和を重視し、それぞれの状態に応じた適切な薬を選定します。

中薬は、漢方の理論だけでなく、古代中国の哲学や自然観に基づいています。たとえば、季節や地域、さらには個々の体質に応じて、効果が異なる点が特徴的です。このため、西洋医学と比較して、個別化されたアプローチが求められることがよくあります。

更に、中薬はその効果が即効性を持つものから、じわじわと効いてくるものまでさまざまです。この多様性は、中薬を用いた治療の魅力の一つです。

1.2 中薬の歴史

中薬の歴史は、約3000年前に遡ることができます。古代中国では、「神農本草経」と呼ばれる最古の薬草書が編纂され、多くの薬草やその効能が記録されました。例えば、当時から使用されていた「人参」や「甘草」などは、今でもよく使われる中薬の一部です。

中薬の成長と発展は、中国の歴史的な動きとも密接に関係しています。戦国時代や漢代には、多くの医者が著書を残し、治療法や薬の知識を広めました。これにより、中薬は単なる治療法に留まらず、文化や哲学と結びつくようになりました。

近年では、世界中で中薬への関心が高まっており、中国以外の国でも研究が進んでいます。特に西洋医学と併用する「統合医療」の形で実践されることが増えてきています。

1.3 中薬の分類

中薬は、その起源や目的に基づき、いくつかのカテゴリに分類されます。たとえば、植物系の中薬には、根、茎、葉、花果、種子などがあり、それぞれ異なる成分が含まれています。一方、動物系や鉱物系の中薬も存在し、これらも治療において特定の役割を果たします。

可能な限り、各薬材には「性質」や「味」があり、これが分類の基準となっています。性質には「寒」「熱」「温」「涼」があり、味には「甘」「酸」「苦」「辛」「塩」があります。たとえば、甘草は「甘」味を持ち、体を和らげる効果があります。逆に、苦味を持つ薬材は、冷やす効果を持つことが多いです。

中薬を選択する際には、このような分類と特性を理解した上で、個々の体調や病状に応じて適切なものを選ぶことが重要です。

2. 中薬の主要成分

2.1 有効成分の種類

中薬に含まれる有効成分は、化学的な構造が多様であり、主にアルカロイド、フラボノイド、サポニン、ポリフェノール、タンニンなどが挙げられます。これらの成分はそれぞれ異なる生理的な効果を持ち、病状に応じて多様な治療効果を発揮します。

例えば、アルカロイドを含む薬材は、抗炎症作用や鎮痛作用が期待できることがあります。タツナミソウやイチョウ葉に含まれるフラボノイドは、血流改善や抗酸化作用があり、心血管系の健康を維持するためによく使用されます。

また、サポニンは免疫系の機能を高めることが知られており、体全体のバランスを整えるのに役立ちます。このように、各成分の作用を理解することで、より効果的な中薬の使用方法を学ぶことができるのです。

2.2 生物活性化合物について

中薬に含まれる生物活性化合物は、特定の生物学的な効果を持っており、これが中薬の治療効果につながります。これらの化合物はしばしば複数の作用を同時に持つため、幅広い症状に対して効果を発揮することができます。

たとえば、「当帰」は血液の循環を促進する一方で、女性特有の疾患にも効果があるとされる中薬です。生物活性化合物として、当帰に含まれる「当帰酸」は、抗炎症作用や抗酸化作用を持っており、細胞を守る働きがあります。

また、近年の研究により、これらの化合物が持つメカニズムや相互作用が明らかになってきています。たとえば、特定の化合物が体内のホルモンバランスに影響を与えることで、精神的なサポートやストレス軽減に寄与することが示されています。

2.3 中薬と現代科学

中薬と現代科学の関係は、最近ますます明確になってきています。中薬の効果の背後にある生理学的方法や化学的なデータが、研究を通じて解明され、多くの西洋医学における治療法にインスピレーションを与えています。

たとえば、漢方で有名な「釣藤鈎」は、抗うつ作用があることが科学的に証明されています。この中薬に含まれるフラボノイドは、神経伝達物質に影響を与え、気分を安定させることが分かっています。こうした研究は、今後の中薬の位置付けをより確かなものにするでしょう。

さらに、現代医学との統合は、中薬の効果を科学的に評価するための新しい試みも生まれています。臨床試験を通じて有効性の確認が進み、現在では多くの国で中薬を用いた治療法が実践されています。

3. 中薬の作用メカニズム

3.1 作用の原理

中薬の作用は、個々の成分の働きだけでなく、それらが相互に作用することで生まれます。中薬の中には、相乗効果を持ち、複数の成分が組み合わさることでより強力な効果を発揮するものも多く存在します。

たとえば、桂枝湯などの中薬方剤は、さまざまな薬材が組み合わさって全身的な作用を生み出します。特定の成分が血行を促進し、他の成分が冷えを和らげるなど、各成分が協力し合うことで結果として患者の状態を改善します。

このような作用の原理は、単に化学的な反応に留まらず、体のバランスを整体的に捉えるという中医学の哲学に基づいています。病気の原因を特定の成分の不足や過剰とするのではなく、体全体の調和に焦点を当てているのです。

3.2 体内での代謝と相互作用

中薬は、体内に取り入れられると代謝を経て効果を発揮します。重要なことは、このプロセスにおいて中薬の成分がどのように体内で働くかという点です。中薬に含まれる成分は、消化吸収され、肝臓や腎臓で代謝され、その後血液を通じて全身に運ばれます。

たとえば、「生姜」は消化を促進する作用がありますが、その成分は腸内での吸収を助ける役割を果たします。また、生姜が体を温めることで代謝が促進され、心身の状態が改善されるのです。

さらに、薬剤間の相互作用も重要です。中薬の中には、特定の成分同士が協調して作用し、より高い効果を生むものもあります。これにより、複雑な症状にも対応可能となるのが中薬の強みです。

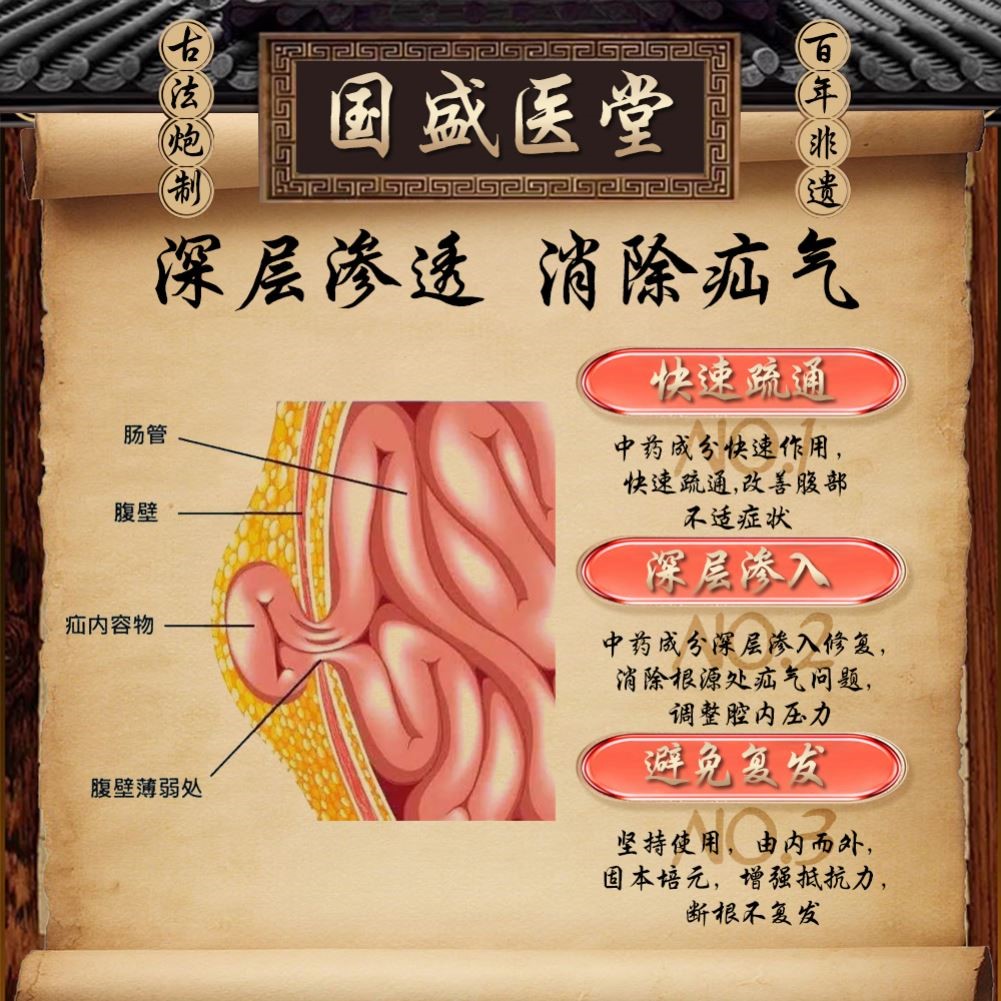

3.3 特定の病状に対する作用

中薬は、特定の病状に対しても効能を発揮します。風邪やインフルエンザなど、環境因子による症状には、風邪を治す「葛根湯」や、咳を和らげる「止咳薬」が有名です。これらはそれぞれ、体調に応じた成分の組み合わせから成り立っています。

また、中薬は慢性疾患にも効果があります。たとえば、糖尿病や高血圧に対しては、「丹参」や「枸杞子」といった中薬が有効とされており、これらは長期間使用することで、症状の改善や体の調子を整えるのに役立ちます。

さらに、ストレスやメンタルヘルスに関連する症状も中薬で改善が期待されます。「菊花」や「セリ」は、心を落ち着ける効果があり、現代のストレス社会においても注目されています。このように中薬は、身体的な治療だけでなく、精神的なサポートにも強力な効能を持っているのです。

4. 中薬の実践と応用

4.1 中薬の調合方法

中薬の調合は、非常に奥深い藝術であり、熟練した技術が必要です。一般的には、症状や体質に応じて数種類の薬材を組み合わせ、適切な割合で調合します。このプロセスでは、個々の成分の性質を考慮し、全体の調和を意識することが重要です。

多くの中薬方剤は、古い文献にその調合方法が記されていますが、実際には経験を積んだ医師の判断が大きく影響します。たとえば、「八珍湯」は、貧血や疲労に対処するための調合薬ですが、その調整は医師の裁量に委ねられています。

中薬を使用する際には、単に調合するだけではなく、煮出し方や飲み方、適切なタイミングなども考慮しなければなりません。これにより、最大限の効果を引き出すことができます。正しい調合とその実践は、患者の健康を維持するために欠かせない要素です。

4.2 中薬の使用例

中薬は、実際の臨床において多岐にわたる疾患に対して使用されています。具体的な使用例としては、風邪やインフルエンザ、小児の発熱、婦人科系の疾患、消化不良、そして慢性疾患などが挙げられます。

たとえば、風邪に対して用いられる「荊芥連翹湯」は、風邪の初期症状を軽減することで知られています。この方剤に含まれる成分は、発汗や解熱作用があるため、体温調節を助け、ウイルスの排除を促します。

また、「四物湯」は、婦人科のトラブルに特に有効とされ、月経不順や冷え性の改善に用いられています。こうした具体的な例からも分かる通り、中薬は日常の健康管理においても大変重要な位置を占めています。

4.3 患者のケーススタディ

実際の患者のケーススタディを通じて、中薬の実践的な効果を証明できます。例えば、慢性的な腰痛に悩まされていた患者が、「牛膝」や「杜仲」を用いた中薬療法を受けた結果、症状が大幅に改善されたケースがあります。

この患者は、数ヶ月にわたり定期的に中薬を服用し、徐々に痛みが軽減。担当医師の指導により、適切な生活習慣や食事指導も行った結果、より効果的に症状が改善されました。このような事例は、実際に中薬の効能を示す良い例となります。

患者ごとに症状や体質が異なるため、個別化された治療が求められますが、この点において中薬は非常に柔軟性があります。お互いに影響しあう成分群の組み合わせによって、最も効果的な治療が可能になるのです。

5. 中薬に関する最新の研究

5.1 現代医療との統合

現代医療と中薬の統合は、医療界で注目を集めています。多くの国で、伝統医学と現代医学の知識を統合することで、患者にとって最良の治療を提供しようとする取り組みが進行中です。具体的には、漢方クリニックや統合医療センターでの研究が行われています。

例えば、慢性的な痛みに対する治療において、鍼灸と中薬を組み合わせることで、患者の痛みの緩和を実現しました。このような事例は、現代医学における治療法を補完する形での中薬の重要性を示しています。

さらに、国際的な学会やシンポジウムにおいても、中薬の有効性に関する研究発表が行われており、世界中で中薬の科学的な検証が進められています。これにより、中薬の信頼性がますます高まることが期待されています。

5.2 新しい中薬成分の発見

中薬の研究が進む中で、新たな中薬成分の発見が報告されています。特に、植物の中に存在する未発見の化合物が、病気の治療に有効である可能性が示唆されています。最近の研究では、特定の植物から得られる新しい成分が抗癌作用を示すことが明らかとなり、今後の治療法への応用が期待されています。

これらの新しい成分は、従来の治療法を補完するだけでなく、独自の効果を持つことで、新たな治療の可能性を開くかもしれません。また、特定の疾患に対する新しい治療法が評価される中で、エビデンスに基づいた中薬の利用が進んでいます。

5.3 中薬の未来展望

中薬の未来は非常に明るいと考えられています。多様な症状に対して効果を示す中薬は、現代社会における健康問題への解決策となるかもしれません。特に、ストレスや生活習慣病が蔓延する現代において、心身の調和を重視する中薬の哲学が再評価されています。

デジタル技術の進化も、中薬の研究や実践に新たな風を吹き込んでいます。AIによる薬剤の分析や、新しい調合方法の開発が進んでおり、今後はさらに個別化された治療が実現するでしょう。

終わりに

中薬は、中国の伝統医学に基づいた独特の治療法であり、その効果やメカニズムは、現代科学でも次第に解明されつつあります。中薬に含まれる成分やその相互作用、作用メカニズム、また実践的な応用といった要素は、患者の健康管理において重要な役割を担っています。

さらに、最近の研究により、中薬と現代医療の統合が進んでおり、今後の発展が期待されています。中薬の持つ力を理解し、適切に活用することで、より健康的な生活を実現できるでしょう。中薬の魅力はその奥深さにあり、今後もさらなる研究と実践が求められています。