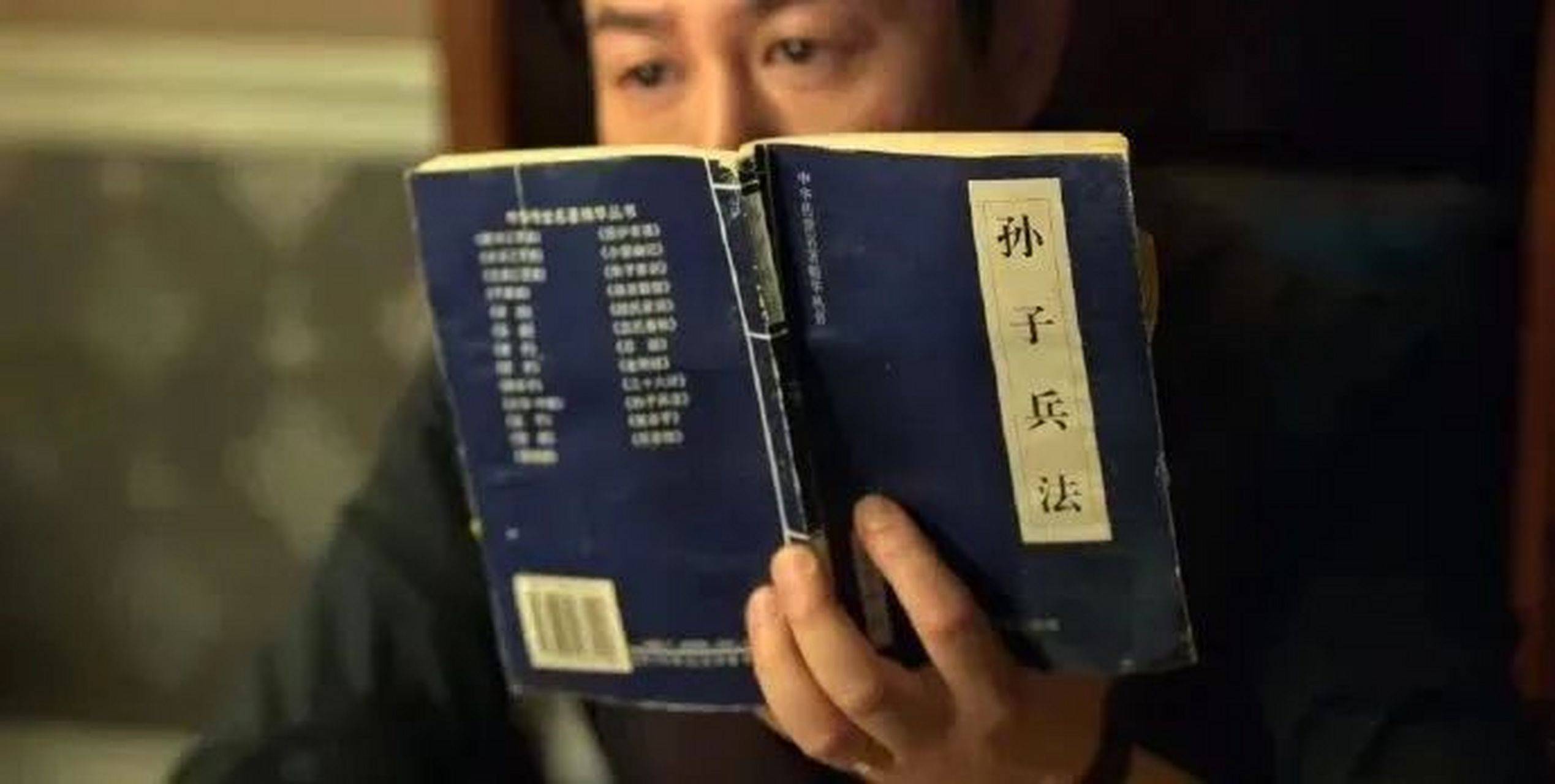

孫子の兵法は古代中国の戦略の知恵を集めた著作であり、単に戦争のための指南にとどまらず、私たちの日常生活や人間関係の構築においても重要な教訓を提供してくれます。この文章では、孫子の知恵をもとに、競争と協力の関係について深掘りし、現代人間関係の進化においてどのように活用できるかを探っていきます。競争と協力は一見対照的な概念ですが、実は互いに補完し合う側面を持っています。孫子の兵法を通して、これらの関係をより良く理解し、活用する方法を見ていきましょう。

1. 孫子の兵法と人間関係の基礎

1.1 孫子の兵法とは

孫子の兵法は、紀元前5世紀ごろに成立したとされる中国の古典的な軍事書で、戦略や戦術について記されています。その中でも特に重要なテーマは「戦わずして勝つ」という考え方です。これは、敵と対峙することなく、自らの立場を強化したり、相手を説得したりすることで勝利を収めることを意味します。この理論は、ビジネスや人間関係の構築においても適用されます。

また、孫子は「道」「天」「地」「将」「法」の5つの要素を挙げ、戦略的思考の基本を示しています。この考え方は、日常における人間関係にも応用でき、相手の気持ちや周囲の環境を考慮することが重要な戦略となります。自分だけではなく、相手の理解を深めることでより効果的なコミュニケーションが可能になります。

1.2 孫子が教える戦略の本質

孫子の兵法の中で特に注目すべきは、情報の重要性です。「敵を知り己を知れば百戦殆うからず」という言葉が示すように、相手や状況をしっかりと把握することが、成功の鍵を握ります。この原則は、競争の場面でも協力の場面でも言えることです。競争相手の特性や、自分自身の強み・弱みを知ることで、適切なアプローチを見つけることができます。

さらに、戦略は固定されたものではなく、状況によって変化するべきだという考え方も重要です。何事も柔軟に対応することで、有利な結果を得やすくなります。この柔軟性は、ビジネスや人間関係においても重要で、変化する状況に応じた対応が、信頼関係や競争力の向上につながります。

1.3 人間関係における戦略的思考

孫子の知識を人間関係に応用する際、最も重要なのは、自分自身の立ち位置や周囲の状況を理解することです。この理解を深めることで、相手との信頼関係を築く基礎となり、円滑なコミュニケーションが実現します。実際のビジネスシーンやプライベートにおいても、相手のニーズや感情を察知する能力が、成功に大きく寄与します。

また、相手を尊重し、その意見や感情に配慮することで、より良い関係を築くことができます。孫子の教えは、単に勝ち負けを考えるのではなく、互いの関係を良好に保ちつつ、共に成長することを重視しています。これによって、競争が生まれる場合でも、建設的な形での対立が可能となり、より深い絆が形成されます。

2. 競争の概念とその意義

2.1 競争がもたらすプラスの側面

競争は、時に刺激的で創造的な結果を生む要素になることがあります。特に、ビジネスの領域においては、競争が新しいアイデアや製品の開発を促進することが知られています。例えば、テクノロジー業界においては、複数の企業が競った結果、革新的な商品やサービスが生まれました。このように、競争は相互に進化を促進し、より良い結果を生む原動力となることがあります。

また、競争は個人の成長を促す要素でもあります。例えば、スポーツの世界では、選手たちが競い合うことで自らの限界を超えようと努力します。この競争によって、自己のスキルや能力を高めることができ、最終的には個人レベルでの成長にもつながります。

2.2 競争が引き起こす負の影響

しかし競争には、負の側面も存在します。過度な競争は、ストレスやプレッシャーを生む要因となり、個人や組織に悪影響を与えてしまいます。特に、ビジネスの場においては、競争が非倫理的な行動や派閥争いを引き起こすこともあります。これが組織全体の雰囲気を悪化させることがあるため注意が必要です。

また、競争による分断も避けられない問題です。特に利害関係が対立する場面では、お互いを尊重することが難しくなりがちです。このような状況では、ビジネスパートナーや人間関係が損なわれるリスクが高まります。利害の対立が顕在化すると、解決策を見つけることが難しくなり、最終的には誰もが損をする結果になり得ます。

2.3 競争と利害関係の調整

こうした競争による利害関係の調整は、孫子の教えを活用することでスムーズになります。「敵を知り己を知れば百戦殆うからず」という理念を基に、競争相手との関係を分析することで、相互理解を促進し、自然な形での調整が可能になるでしょう。

具体的には、定期的なミーティングや意見交換を通じて、利害関係を調整する方法が効果的です。例えば、ビジネスパートナーと定期的にコミュニケーションを取ることで、双方の必要や状況を把握し、それによって関係を維持・向上させることが可能です。このような取り組みがあれば、競争の中でもお互いを尊重し合う関係が築けます。

3. 協力の重要性

3.1 協力による相乗効果

協力は競争と同様、現代の人間関係において非常に重要な要素です。特に、協力することで得られる相乗効果は、多くの場面で有益です。例えば、チームワークを活かしてプロジェクトを進める際、メンバーそれぞれのスキルを組み合わせることで、より高い成果を上げることができます。

また、協力関係においては、信頼が築かれることが重要です。信頼関係に基づく協力は、時間や労力を割く価値があり、長期的な利益を生む土台ともなります。特に、組織内での協力が強化されることで、全体の生産性や効率が向上し、結果的に競争力の向上にも寄与します。

3.2 協力と信頼関係の築き方

信頼関係を築くためには、まず正直でオープンなコミュニケーションが必要です。相手に対するリスペクトを持ち、相手の意見や気持ちを理解しようとする姿勢が信頼を醸成します。具体的には、意見の食い違いが生じた際に、感情的にならずに冷静に話し合うことが求められます。

さらに、相手の成功を祝うことや、困難な状況の際に支援を申し出ることも信頼を築く要素です。こうした姿勢が普及すると、組織内やチーム内での協力が促進され、お互いが助け合う文化が形成されます。これにより、効果的な協力関係が作られ、個人だけでなく組織全体の成長につながります。

3.3 組織内での協力の促進

組織内での協力を促進するためには、明確な目標設定と役割分担が不可欠です。全員が同じ方向を向いて進むためには、共通のビジョンや目標に基づく協力が重要です。役割分担を明確にすることで、それぞれが自分の責任を果たしやすくなり、自然に協力関係が生まれます。

また、成果を共有する場を設けることも効果的です。定期的な評価や振り返りの機会を通じて、チーム全体での成功や課題を確認し合うことで、協力意識を高めることができます。これによって、メンバー一人一人の努力が全体にどう影響を与えているかを再認識し、さらなる協力を生み出すきっかけとなるでしょう。

4. 孫子の知恵を生かした競争と協力の融合

4.1 「敵を知り己を知れば百戦殆うからず」の応用

孫子の言葉が示す通り、競争と協力を上手に融合させることが成功への鍵となります。実際には、競争する相手を知ることがまず大前提です。相手の戦略や行動を理解することで、競争の中でもどのように協力するかの視点を持つことができます。

この応用は、ビジネスの交渉やパートナーシップの形成にも役立ちます。例えば、競合企業と協力関係を築くことで、新しい市場を開拓するケースがあります。互いに欠けているリソースを補完し合い、共通の目的に向かうことで、双方に利益をもたらすことが可能です。

4.2 競争と協力のバランスの取り方

競争と協力のバランスを取るためには、明確な戦略が必要です。状況に応じて、どの場面で競争にシフトし、どのタイミングで協力を強化するかの判断が重要です。このためには、フィードバックを活用することが効果的です。

定期的に成果や課題を振り返り、次のステップに向けての戦略を見直すことで、スムーズなバランス調整が可能になります。孫子の兵法を基にした戦略再評価は、現場の状況に応じた柔軟さを持つことができ、競争と協力の最適な関係を維持する手助けとなります。

4.3 孫子の教えによる実践事例

具体的な実践事例としては、グローバル企業の戦略が挙げられます。あるテクノロジー企業が、新興市場に進出する際、競合と提携し、リソースを共有して効果的に市場にアプローチしたケースがあります。この場合、互いの強みを生かし、競争力を高めながらも協力を通じて成功を収めました。

このように、孫子の教えは競争と協力の関係を再定義する手助けをしてくれます。市場の変化に応じて柔軟に対応しつつ、利害関係の調整やパートナーシップの形成を行うことで、新たなビジネスチャンスを生み出すことが期待できます。

5. 現代における孫子の教えの活用

5.1 企業戦略における孫子の知恵

現代においても、孫子の兵法の教えは企業戦略に直結します。特に、競争の激しいビジネス環境では、「敵を知る」ことが成功のポイントです。市場調査を行い、競合の動向や顧客のニーズを理解することで、より効果的な戦略を立てることが可能になります。

実際には、データ分析ツールを活用し、リアルタイムで競合の動きを把握する企業が増えています。これにより、競合よりも一歩先を行く戦略を採用できるようになります。また、業界のトレンドや顧客の価値観を理解することで、戦略の見直しや新しい価値の提供ができるのです。

5.2 社会的なつながりの深化

孫子の教えは、企業の枠を超え、社会的なつながりの強化にも寄与します。人々が協力し合うことで、より良いコミュニティが形成されるのです。特に、地域社会の問題解決に向けた協力が求められています。この場合、各団体や個人が持つリソースを結集し、協力することが重要です。

例えば、環境保護活動において各地の団体が連携し、情報を共有し合うことで、より大きな影響を与えることができるでしょう。孫子の教えを活用したこのような取り組みは、地域の発展を促進し、持続可能な社会を築く手助けともなります。

5.3 孫子の教えを生かした未来の人間関係

未来の人間関係においても、孫子の教えがどのように活かされるのかが注目されます。デジタル化が進む現代において、人間関係の構築には新しいコミュニケーション手段が必要です。しかし、根本的には人間同士の信頼や理解が基盤であり、そのためには孫子の戦略的思考や協力の重要性を忘れてはいけません。

特にソーシャルメディアやオンラインでのコミュニケーションが普及する中で、相手の意見に耳を傾け、互いをリスペクトする姿勢がより求められます。この環境下でも、孫子の兵法が示す「敵を知り己を知る」という教えを活用することで、より良い人間関係が築けるでしょう。

6. 結論:競争と協力の新たな関係のビジョン

6.1 未来の人間関係の可能性

これからの未来においては、競争と協力の関係がさらに進化することが見込まれます。特に、テクノロジーの進化や国際化が進む中で、競争環境が複雑になっています。その中で、競争だけでなく、協力を通じて新たな価値を生み出す重要性が高まるでしょう。

協力の重要性を理解し、相互に支え合う関係を構築することが、将来的な人間関係をより良いものへと導くはずです。競争を恐れず、他者との関係を深めることで、より豊かで多様な社会が実現することが期待されます。

6.2 孫子の知恵が示す道筋

孫子の教えは、競争と協力の関係を新たに見つめ直すヒントとなります。これからの時代において、競争と協力をうまくバランスさせることで、個人や組織は成長し続ける運命にあります。孫子の知恵を活用し、柔軟な思考と持続可能な関係性を持つことで、未来に向けた希望溢れる人間関係を築いていくことができるに違いありません。

終わりに、孫子の兵法が示唆する教訓を基に、多様な人間関係を築くことは個人の成長に資するだけでなく、社会全体の進化につながると信じています。競争と協力のバランスを取りつつ、より良い未来を目指していきましょう。