孫子の兵法は、古代中国の戦略家である孫子によって書かれた兵法書であり、その教えは戦争だけでなく、日常生活の中でも多くの有用な知恵を提供してくれます。特に紛争解決において、孫子のアプローチは非常に重要で、その原則を理解することで、私たちはより円滑な人間関係を築くことが可能になります。本記事では、孫子の兵法に基づいた紛争解決のアプローチについて、詳しく見ていきたいと思います。

1. 孫子の兵法の基本概念

1.1 孫子の生涯と背景

孫子は、紀元前5世紀頃の中国に生きた軍事戦略家で、彼の本名は実際には「孫武」と言います。彼は、戦争の知識を持つことで、国を守り、より平和な社会を実現できると信じていました。孫子の生涯についての具体的な記録は少ないものの、彼は当時の多くの戦争において戦術を駆使して直面した問題を解決し、その影響力は後世にも大きく残りました。

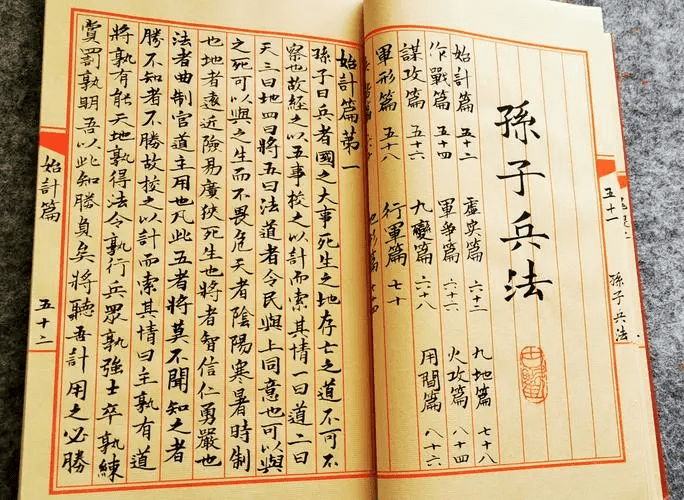

彼の兵法書「孫子兵法」は、戦争における戦略や戦術、さらに心理戦や情報戦など、非常に多くの知恵を提供しています。特に、道徳や倫理も重要視されており、単なる勝利を追求するだけではなく、長期的に平和を維持するための術を教えてくれます。

1.2 孫子兵法の主要なテーマ

「孫子兵法」には、いくつかの主要なテーマが存在します。まず第一に、「知己知彼(自分と相手を知る)」という概念があります。これは、勝利の鍵は相手の状況を理解することにあるという考え方です。また、情報の重要性も強調されており、状況を正確に把握することで適切な決断を下すことが可能になります。

次に、「戦わずして勝つ」という考え方も挙げられます。これは、敵と戦わずに勝利を収めることが最も望ましいという教えであり、心理的なアプローチや交渉を重視しています。これらのテーマは、単なる戦争に限らず、あらゆる人間関係における紛争解決にも通じます。

1.3 紛争の本質とは

紛争の本質を理解することは、その解決に向けた第一歩です。孫子の兵法における紛争とは、対立や意見の相違だけでなく、信頼の欠如やコミュニケーション不足から生じることも多いです。例えば、職場での意見の衝突は、単なる意見の違い以上に、互いの価値観や信念の違いが背景にあることがよくあります。

このように、紛争の本質を見極めることができれば、単なる表面的な問題解決ではなく、根本的な信頼関係の構築にもつながります。孫子の教えに基づけば、相手を理解し、共感することで、真の意味での解決策を得ることができるのです。

2. 紛争の種類とその特性

2.1 内部紛争と外部紛争

紛争は大きく分けて内部紛争と外部紛争に分類されます。内部紛争は、同じ組織やグループ内で生じる問題を指します。例えば、企業内でのプロジェクトメンバー間の意見の不一致や、役職者間の利害対立がこれに該当します。これらは、信頼関係やチームワークの低下を招く恐れがありますが、適切なアプローチを用いることで、内部の結束が深まる契機ともなります。

一方、外部紛争は、異なる組織やグループ間で発生する問題です。例えば、異なる企業間の競争や、国際関係における外交問題が該当します。これらの紛争は、しばしば力関係や利益の対立から生じるため、解決には巧みな戦略が求められます。

2.2 短期的紛争と長期的紛争

紛争の性質には、短期的なものと長期的なものがあります。短期的紛争は、具体的な出来事や状況に基づくもので、迅速な解決が必要です。例えば、会議中での意見の相違や、プロジェクトの進行に関する問題がこれにあたります。短期的な問題は、適切なコミュニケーションを通じて解決しやすいですが、放置すると長期的な対立に発展する可能性もあります。

対照的に、長期的な紛争は、根深い問題や価値観に関わる場合が多いです。例えば、人種差別や国同士の歴史的な対立などが該当します。このような紛争は、単なる話し合いや妥協では解決が難しいため、慎重かつ継続的な努力が必要です。

2.3 戦略的紛争と非戦略的紛争

また、紛争には戦略的紛争と非戦略的紛争が存在します。戦略的紛争は、長期的な利益を追求するための競争であり、企業間の競争や外交政策がこれに該当します。戦略的なアプローチを取ることで、持続可能な関係を築く可能性が高まります。

一方、非戦略的紛争は、感情や偶発的な出来事によって引き起こされることが多く、個人的な争いがこれに含まれます。例えば、友人同士の些細な誤解や、家族間の衝突がそれです。このような紛争は、時間が経つにつれて深刻化しやすいため、早期解決が求められます。

3. 孫子の兵法に基づく紛争解決のステップ

3.1 情報収集と分析

紛争解決の第一歩は、適切な情報を収集し、分析することです。孫子は「知己知彼」と説いたように、自分の状況だけでなく、相手の情報も理解することが重要です。例えば、相手の立場や期待を理解するためには、直接のコミュニケーションや観察が有効です。また、情報源が信頼できるかどうかの確認も重要です。

さらに、収集した情報を基に状況を分析し、自分たちにとってのリスクや機会を明確にすることが必要です。この分析を通じて、どのようなアプローチが最も効果的かを見極めることができるのです。

3.2 相手方の理解と尊重

紛争解決には、相手を理解し、尊重する態度が不可欠です。相手の意見や考え方に耳を傾け、その背景にある理由を理解しようとする姿勢が重要です。例えば、職場での意見の相違について話し合う際には、相手の経験や価値観を考慮に入れることで、より建設的な対話を促進できます。

また、相手を理解することのメリットは、相手からも自分の意見が理解されやすくなる点です。互いに理解し合うことで、信頼関係が構築され、より円滑なコミュニケーションが築かれるでしょう。このプロセスは、双方の意見を尊重しながら進めることが成功のカギです。

3.3 精密な計画の策定

情報収集と分析、相手の理解が進んだ後は、紛争に対する明確な計画を策定する必要があります。孫子は、戦略を立てることが重要であると述べています。計画は、具体的なゴールを設定し、その達成のための手段を考えることから始まります。

例えば、ビジネスの場面で競合を相手にする場合、競合が強みと弱みを考慮に入れ、どのような差別化が図れるかを計画することが求められます。行動計画を立てる際には、柔軟性を持たせ、状況に応じて調整できる余地を残しておくことも重要です。

4. 孫子の教えを活かした実践方法

4.1 騙し合いの技術とその倫理

孫子の教えには、時には駆け引きや騙し合いの技術も含まれています。ただし、これは単なる不正行為とは異なり、相手を出し抜く際には倫理的な基盤が必要です。戦略的に相手の心理を操るということは、相手の選択肢を制限し、自己の利益を最大化するための知識と技術を駆使することを意味します。

例えば、商談において相手の意図や期待を読み取り、あえて相手方の意見に賛同しつつ、自分の提案を巧みに織り交ぜることで、相手にとっても納得のいく結果を引き出すことができるでしょう。これにより、互いに利益を享受する関係を築くことができます。

4.2 ウィンウィンの解決策を見つける

紛争解決においては、単に自分の要求を通すだけでなく、相手も納得できる解決策を見つけることが大切です。「ウィンウィンの解決策」とは、双方が得られるものがある状況を指します。この考え方は、長期的な関係を築く上で必須です。

例えば、ビジネスの交渉において互いに利益をあげるような妥協点を見つけることができれば、関係の深化と将来的な協力が期待できます。これにより、今後の紛争を未然に防ぎ、信頼関係を強化することにもつながります。

4.3 定期的なコミュニケーションの重要性

紛争を解決した後も、定期的なコミュニケーションを続けることが重要です。互いの意見や感情を共有することで、誤解が生じることを防ぎ、関係をより健全に保つことができます。孫子は、情報が戦略において重要であることを強調しており、適切なコミュニケーションは情報の流れを円滑にします。

たとえば、定期的に行われるミーティングや、カジュアルな交流の場を設けることで、オープンな対話を促進し、意見の相違が生じても迅速に対応できる土壌を作ることが大切です。このようにすることで、信頼関係が一層深まります。

5. 孫子のアプローチを現代に応用する

5.1 企業内の紛争解決

現代のビジネスシーンにおいて、孫子のアプローチは非常に有効です。企業内での紛争解決には、戦略的な思考と共感力が求められます。例えば、部門間の対立が生じた場合、各部門のニーズや目標を把握し、双方にとっての利益を考慮した解決策を模索することが必要です。これにより、企業全体の士気も高まり、効率的な業務運営が実現します。

また、企業文化としてコミュニケーションを重視し、意見を自由に出し合える環境を作ることも重要です。効果的なトレーニングプログラムやワークショップを通じて、孫子の教えを実践することで、従業員の士気を上げ、職場の雰囲気を改善することができるでしょう。

5.2 国際関係における孫子の思想

国際関係においても、孫子のアプローチはそのまま応用可能です。国家間の紛争や外交問題においては、自国の利益を守りながらも相手国の立場を理解し、調和のある解決を図ることが求められます。これは、交渉や外交の場で特に重要です。

例えば、国際的な貿易交渉では、各国の利害がぶつかりますが、互いのニーズを満たす妥協点を見出すことで、長期的な連携が可能になります。このように、孫子の兵法は国際政治においても大いに活用されているのです。

5.3 日常生活における人間関係の構築

日常生活においても、孫子の教えを活かすことができます。友人や家族との関係において、相手を理解し、尊重する態度が必要です。意見の相違が生じた場合も、焦らずに冷静に話し合うことで、より良い関係を築くことができます。

また、上記でも触れたように、定期的なコミュニケーションを持つことがkeyです。例えば、家族の週末の会話や友人とのスケジュール調整など、相手の意見に耳を傾けることで、良好な関係を維持できます。これが、紛争を未然に防ぐための重要な要素となります。

6. 結論

6.1 孫子の教えの現代的意義

孫子の教えは、現代社会においても依然として重要です。紛争解決のためのアプローチは、古代の知恵が現代に応用されることで、より豊かな人間関係を生み出す助けとなります。知識、理解、戦略的思考は、個人の成長や組織の発展に寄与することでしょう。

6.2 今後の研究課題

今後の研究課題としては、孫子の教えが日本の文化やビジネスにどのように役立てられるかの検討が挙げられます。特に、最新のビジネスモデルや国際情勢における孫子の理論の実用化について、さらなる調査が必要です。さまざまな事例を通じて、孫子の教えを具体的に適用できる方法を追求していくべきです。

6.3 最後に思うこと

孫子の兵法の教えを学ぶことで、私たちは単なる戦争や紛争解決にとどまらず、より良い人間関係を築くための方法を見いだすことができるでしょう。教えを実際の生活にどのように取り入れるかが、私たち自身の成長にもつながります。この古い知恵が今もなお、私たちを導いてくれることを忘れずにいたいものです。「知己知彼」、そして「戦わずして勝つ」ことを目指し、日々の対話を大切にしていきましょう。