文化大革命は、1966年から1976年の間に中国で起きた社会的、政治的な動乱であり、その影響は広範囲に及びました。この時期、中国は内部の混乱と外部との摩擦により、国際社会から孤立しました。この背景の中で、中国の映画産業も大きな影響を受け、その国際的な交流においても劇的な変化がもたらされました。今回は、文化大革命が映画と国際的な交流に与えた影響を詳しく見ていきます。

1. 文化大革命の概観

1.1 文化大革命の背景

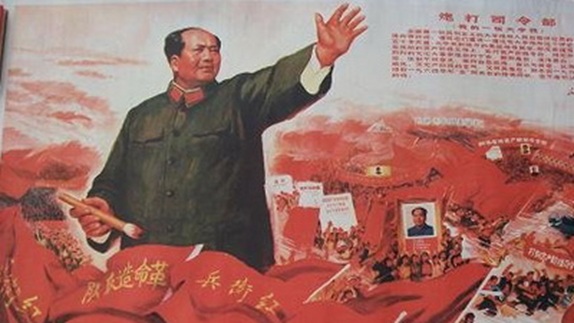

文化大革命は、毛沢東の指導の下で始まりました。彼は、社会主義の理想を実現するためには、「四旧」(旧思想、旧文化、旧風習、旧習慣)を打破する必要があると考えました。結果的に、知識人や文化人が標的にされ、多くの映画制作者や芸術家が迫害されることとなりました。このような背景が、映画産業に大きな影響を及ぼしたのです。

社会の混乱が進む中、教育機関は閉鎖され、社会全体が不安定な状態に陥りました。このため、映画は政治的に利用される道具となり、多くの映画が「革命的な思想」をテーマにしたプロパガンダ的な作品へと変貌しました。このように、文化大革命は、中国の文化全体を変えてしまう要因となったのです。

1.2 文化大革命の主要な出来事

文化大革命の間、特に注目すべき出来事には、紅衛兵の結成や「四旧」の廃止があります。紅衛兵は、毛沢東の支持を受けた学生たちで、旧来の文化や思想を排斥する活動を行いました。この結果、数多くの映画のフィルムが破壊され、映画館も閉鎖される事態に至ります。このような状況は、映画が持つ本来の力を抑え込むこととなりました。

また、1971年には、中国共産党の「文化大革命綱領」が発表され、映画を含む所有の文化活動が一括して「社会主義文化」に再編成されました。これにより、映画はますます政治的な枠にはめられ、「正しい思想」を表現する手段に変わってしまいました。この時期には、映画が持つ多様性や創造性は失われていったと言えるでしょう。

1.3 文化大革命の影響

文化大革命は、映画だけでなく、中国全体に大きな影響を与えました。知識人やアーティストたちは厳しい弾圧を受け、表現の自由が奪われました。このことは、映画制作者たちにも多大な影響を与えました。彼らは、政府の意向に逆らうことができず、自由な発想で作品を作ることが難しくなったのです。

また、国民の意識にも変化がもたらされました。映画はもはや娯楽としての存在を失い、教育的な役割やプロパガンダの手段として機能するようになりました。このことは、映画が一般市民の文化的な感受性を形成する力を失わせ、多くの人々が映画を楽しむことから遠ざかる結果となりました。

2. 映画産業への影響

2.1 中国映画の変容

文化大革命の間、中国映画は極端な変容を遂げました。これまでのような多様なジャンルやスタイルは消失し、政治的メッセージを届けるための手段としてのみ存在することになりました。たとえば、「毛主席語録」をテーマにした作品や、農民や兵士を主人公とした「革命映画」が次々と制作されました。これらの作品は、毛沢東の理論を広めるための手段であり、観客の心に響くものとは言い難いものでした。

また、この時期の映画制作では、俳優やスタッフが政府の意向に従わざるを得ず、創造性の喪失が深刻化しました。映画監督は、物語の筋やキャラクター設定に自由を持たず、与えられた枠の中でしか表現することができませんでした。このような状況下では、本来の映画の持つ力が大きく損なわれていったのです。

2.2 政治的プロパガンダとしての映画

文化大革命中の映画は、まさに政治的プロパガンダの一環として機能しました。映画は、単なるエンターテインメントとしてではなく、教育ツールとしての役割を果たすようになりました。毛沢東の理論を広めるための教材としての映画が数多く制作され、一般市民がその内容を受け入れることを求められました。

例えば、「紅色母子」をテーマにした映画は、母親の愛情と共産主義の理想を融合させた作品であり、学校や公の場での上映が推奨されました。このような映画は、観客に強いメッセージを与え、政府の意向に沿った思想を広める役割を果たしました。一方で、こうした映画はあまりに一方的で、観客の共感を得ることが難しいものでした。

2.3 映画制作の制約と創造性の喪失

文化大革命の影響を受けて、映画制作はさまざまな制約に直面しました。作品作りにおいて、政治的なメッセージが最優先され、個々のクリエイターの意見やアイデアが排除される状況が続きました。映画を通じて表現する自由が大きく制限され、創造的な発想が育まれる余地が減少していったのです。

このような環境下で、多くの才能ある映画監督や脚本家がその能力を発揮することができませんでした。結果として、質の高い作品が生まれにくくなり、映画産業自体の成長が妨げられました。また、国際的な評価も低下し、中国映画は国際社会での存在感を失うこととなったのです。

3. 映画の国際的交流の変化

3.1 文化大革命前の国際交流

文化大革命が始まる前の中国映画は、他国との交流が比較的活発でした。1960年代には、中国映画はソ連や東欧諸国といった社会主義国との交流が行われ、映画祭への参加や共同制作が行われていました。例えば、1957年に公開された映画「白毛女」は、すでに日本やソ連などで話題となり、中国映画の国際的な地位を高めることに寄与しました。

この時期、中国は映画制作の技術や資金来から観客の関心を惹くことができる魅力的な作品を生み出し、他国との文化的な交流を深めていました。それによって、中国映画は国際的な舞台でも一定の評価を受ける機会が増えていったのです。しかし、文化大革命の開幕と共にその流れは一変します。

3.2 文化大革命中の国際的孤立

文化大革命が進行する中で、中国は国際的に孤立していきました。国内の政治情勢が不安定になり、国際的には外交関係を断絶する動きが高まりました。このため、中国映画は外国の市場にアクセスすることが一層難しくなり、昨今の情報の自由交換も阻害されました。多くの国で中国映画は上映できず、中華人民共和国は映画に限らず文化的な情報を外部へ伝えることができなくなりました。

また、文化大革命の影響で、国家が映画の内容やメッセージを厳しく検閲するようになったため、国際的な映画祭への参加も難しくなりました。この結果、中国映画が海外で評価される機会は大幅に減少し、中国の映画産業は衰退の一途をたどりました。このように、国際的な交流の変化は、映画を通じての文化的な発信を困難にしました。

3.3 文化大革命後の国際的再接続

文化大革命が終息し、1978年以降、改革開放政策が実施されると、中国の映画産業は徐々に国際的な交流を再開しました。この時期には、海外からの映画が再び流入し、中国映画も国際市場に果敢に挑戦することができました。国際映画祭への参加や、海外での上映も増え、映画を媒介にした文化交流が活発化しました。

例えば、1986年に公開された映画「芙蓉鎮」は、国際映画祭で高く評価され、海外の観客にも受け入れられることとなりました。これにより、中国映画の国際的な地位が再び高まるきっかけとなったのです。また、映画制作においても外国の技術を取り入れ、共同制作を行うことで質の向上が図られました。

このような再接続は、中国映画に新たな活力をもたらし、国際的な評価を受けるための基盤を築くことにつながりました。ただし、依然として国内の映画制作における制約は残っており、自由な表現が求められる場面においては依然として闘いが続いているのも現実です。

4. 文化大革命と映画内容の変化

4.1 社会主義リアリズムの導入

文化大革命の期間中、社会主義リアリズムが中国映画において重要な地位を占めるようになりました。社会主義リアリズムは、共産主義の理想や革命的なテーマを強調した作品を指します。映画制作者たちは、毛沢東イデオロギーに基づいた作品を制作することが求められ、生活や文化の描写は、社会主義的な美徳に従う必要がありました。このため、本来の人間ドラマや感情の表現が抑圧されてしまったのです。

例えば、「忠臣蔵」に触発された映画「大闹天宫」は、正義と忠誠のテーマを強調し、社会主義的な価値観を表現しました。このような映画は、当時の観客にとっては重要な教育的要素を持っていましたが、観客の多様性や文化的背景が無視されているとも言えました。社会主義リアリズムの影響で、観客の心に響く作品が減少し、映画が一方的なメッセージを発信する道具として扱われるようになってしまいました。

4.2 外国映画への影響と禁止

文化大革命の影響で、外国映画はほぼ完全に禁止されていました。この禁止措置により、中国の映画人は海外の映画作品から影響を受けることができず、創造的な刺激が大きく制限されました。外国映画は、彼らの視野を広げる貴重な資源であったはずですが、政治的な理由からその受容が拒否されてしまったのです。

また、映画制作において外国映画の影響を排除し、自国の作品を優位に立たせようとする動きもありました。このため、映画は技術的には単調化し、ストーリーやキャラクターの魅力も失われがちでした。一方で、海外の映画人たちは、中国映画に対して無関心を示すようになり、中国映画は国際的な評価を受けることができなかったのです。

4.3 考え方の多様性の再浮上

文化大革命の終息に伴い、考え方の多様性が徐々に再浮上してきました。1980年代以降、映画制作においても多様な視点やテーマが見られるようになり、様々なストーリーやジャンルの作品が生まれる環境が整ってきたのです。これにより、多くの創造的な映画作品が生まれ、観客は多彩な映画体験を楽しむことができるようになりました。

例えば、1989年に公開された「地下鉄の人々」は、個人の物語や複雑な人間関係をテーマにした作品であり、文化大革命の影響から解放された自由さを示していました。このように、映画が持つ多様さが復活し、観客の心に響く作品が次々と生まれるようになりました。結果として、中国映画は国際社会での再評価を受けるようになったのです。

5. 映画を通じた国際交流の展望

5.1 文化交流の重要性

映画は、文化交流において非常に重要な役割を果たします。異なる国や地域の文化や価値観を理解し合うための手段として、映画は最も効果的に機能します。映画を通じて人々が共感し、理解を得ることで、国際的な交流が深まるのです。

たとえば、最近の中国映画「罪の声」は、中国の文化や社会問題を扱いながらも、普遍的なテーマである友情や信頼を描いています。このような作品が国際的に評価されることにより、異なる文化背景を持つ人々が共感を得られる機会が広がります。映画を通じた交流は、中国と他国との関係を深化させる鍵となるでしょう。

5.2 現代映画に見る国際交流の新しい形

現代映画では、国際的な交流の新たな形が見られます。特に、共同制作や国際的な映画祭への参加が増え、多様な文化が融合した作品が生まれています。中国と他国の映画制作チームが協力し、共同で作品を制作することで、より多様で豊かな映画体験が提供されています。

最近の例としては、米中共同制作の「アベンジャーズ」が挙げられます。この映画は、両国の文化を融合させながら、幅広い観客に楽しんでもらうことを目指しています。このような国際的な協力により、映画の世界観が広がり、文化交流も進んでいるのです。

5.3 映画がもたらす未来の可能性

映画は、未来の国際交流においても重要な可能性を秘めています。新しい技術の発展により、国境を越えた情報の共有が容易になり、異なる文化や思想に接する機会が増えています。これにより、映画はより多くの人々に影響を与える存在となり、人々の心をつなぐ役割を果たすことが期待されています。

今後、中国映画がさらに国際的な舞台で活躍することが望まれます。文化大革命を経て、さまざまな制約から解除された中国映画は、世界の大衆に受け入れられる作品を生み出すことができるでしょう。映画が国際的な交流の架け橋となり、多様な文化が共生する社会が実現されることを願います。

終わりに

文化大革命は、中国の映画産業に多大な影響を与えましたが、その後の復活と国際的な交流の再生は、映画の可能性を広げる結果につながりました。映画は単なる娯楽にとどまらず、文化交流の重要な手段となることを改めて実感させられます。今後、映画を通じてますます多様な文化が交流し、より豊かな未来が築かれることを期待しています。