文化大革命(1966年 – 1976年)は、中国の映画産業に多大な影響を及ぼしました。大革命の期間中、政府は一切の文化活動を厳しく制限し、映画産業は特にその影響を受けました。この時期は、映画の制作が止まり、表現は硬直化し、深刻な衰退を迎えることになりました。しかし、文化大革命の終焉にすぐに続いて、映画産業の復興と再構築が始まりました。この文章では、文化大革命後の中国映画産業の再生過程を探っていきます。

文化大革命の影響

映画産業の衰退

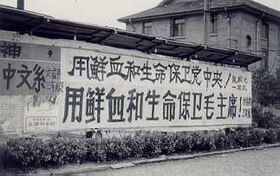

文化大革命が始まると、政府は映画を含むあらゆる文化的表現を支配し、プロパガンダの道具として利用しようとしました。その結果、娯楽映画やドラマは排除され、「革命」に基づく「教育的」な映画のみが制作されるようになりました。この期間中、多くの映画制作スタジオが閉鎖し、映画監督や脚本家はその職を失いました。そのため、映画産業全体が深刻な衰退を迎えました。

特に、映画の上映回数が減少し、観客もテレビやその他の娯楽に流れていくことになりました。この時期、映画は厳格なイデオロギーに基づく内容に制約され、観客は映画から乖離していくことになりました。観客層の減少は、映画スチュディオの財政的困難を引き起こし、それがさらに衰退に拍車をかけたのです。

文化的抑圧と創造性の喪失

文化大革命での抑圧は、映画だけでなく他の文化的活動にも影響を与えました。この時期、著名な映画監督や俳優は逮捕され、批判にさらされることも珍しくありませんでした。このような状況下では、創造的なアイデアや新しい試みはすべて否定され、工業的な創作が求められる環境が形成されました。これにより、映画製作者は自身の表現を犠牲にせざるを得なくなりました。

特に、映画制作の場での多様性や革新性は失われ、結果的に非常に似通った内容の映画が量産されました。映画も単調になり、観客の興味を引くことが難しくなりました。映画産業の衰退は、文化的な創造性の重要性を浮き彫りにし、後の再生に向けた強い動機付けとなるのです。

映画表現の変化

文化大革命後の映画表現は、非常に制約の多いものでした。しかし、時間が経つにつれ、映画製作者たちは新たな表現方法を模索し始めます。初めは、厳しいイデオロギーから少しずつ解放され、徐々に自由な発想が戻ってきました。映画のテーマや視点が多様化する兆しが見え始めたのです。

例えば、労働者や農民の生活を描くことで大衆の共感を得る試みが行われるようになりました。これにより、観客は自身の生活と結びつけて映画を楽しむことができるようになり、映画館に足を運ぶ人が増えていきました。新たな表現方法が生まれることで、映画は再び文化的な意義を持つようになりつつありました。

政策の転換

経済改革と映画政策

文化大革命の終わりを迎えた後、中国では経済改革が進められました。この改革は映画産業にも大きな影響を与えました。1980年代には、政府が映画産業に対する政策を見直し、自由な表現が可能となる方向へと進んでいきます。特に、映画制作の自由度が増し、製作者たちは自身のビジョンを追求できるようになりました。

経済改革に伴い、映画産業の資金調達の方法も多様化しました。民間資本や外国からの投資が増加し、制作スタジオは新しい作品を生み出すための十分な資金を確保できるようになりました。このような背景から、映画制作は次第に活性化し、映画の質も向上していったのです。

映画産業の再編成

経済改革後、映画産業は再編成され、新たなスタジオや制作会社が設立されました。例えば、中国国家映画グループ(China Film Group)は、政府の支援を受けて大規模な制作を行い、国際的な映画市場にも挑戦する姿勢を見せました。新しいスタジオの設立により、映画の多様性も増し、様々なジャンルやスタイルの映画が制作されるようになりました。

また、映画産業の再編成には国際交流の促進も欠かせない要素でした。海外の映画制作会社と連携し、共同制作を行うことで、技術や視点の異なる作品が生まれました。このような国際的な連携は、中国映画の質を向上させるだけでなく、国際的な評価を高めることにも寄与しました。

国際交流の促進

映画産業の再構築には、国際的な交流が重要な役割を果たしました。映画祭や国際的なイベントに参加することで、中国の映画は世界に知られるようになりました。特に、2000年代の初めに、数々の中国映画がカンヌ国際映画祭やベルリン国際映画祭で高い評価を受け、一躍注目を浴びました。

これらの映画祭での成功は、中国映画界におけるアーティストたちの自信を高め、さらなる創作意欲をかき立てる結果となりました。また、中国の映画が国際的な場面で評価されることによって、国内の観客もまた新しい視点で映画に接するようになり、国内映画の理解と関心が高まることにつながりました。

映画制作の復興

新世代の映画人の台頭

文化大革命後、中国の映画界には新世代の映画監督や脚本家が次々と台頭しました。彼らは従来の価値観から解放され、自分たちの視点で物語を語り始めました。特に、張芸謀(チャン・イーモウ)や賀歳(ホー・サイ)などの監督は、独自のスタイルで国内外の観客を魅了しました。

彼らの作品は、個人の感情や社会の問題を扱いながらも、視覚的に美しい映像を追求しています。例えば、張芸謀の『のちの世代(1987年)』や『紅いコーリャン(1986年)』は、技術的にも高く評価され、国際的な名声を得ました。これらの作品は、中国の伝統文化や現代の社会問題を巧みに織り交ぜ、観客に深いメッセージを届けました。

主題とジャンルの多様化

新世代映画人の台頭に伴い、中国映画の主題やジャンルも多様化しました。これにより、観客はさまざまなタイプの映画を楽しむことができるようになりました。シリアスなドラマからコメディ、さらにはSF映画やホラー映画まで、多彩なジャンルが広がっています。

例えば、王家衛(ウォン・カーウァイ)の作品は、感情的なテーマを持ち、独特の映像美を追求しています。『花様年華(2000年)』や『春光乍洩(1997年)』などは、恋愛の複雑さや孤独感を描き出し、とても多くのファンを持っています。このように、主題の多様化は観客に新しい視点を提供し、より多くの人々が映画に親しむきっかけとなりました。

技術革新と制作方法の変化

映画制作における技術革新も、映画産業の復興に大きな貢献を果たしました。デジタル技術の進化により、制作コストの削減や映像品質の向上が実現し、映画製作者たちは新しいアイデアを具現化しやすくなりました。また、若い映画人たちは、インターネットやスマートフォンを利用した短編動画の制作にも取り組み、新しい形での表現方法を模索しています。

INESEによるCG技術の導入は、映像制作の幅を広げ、観客を驚かせることができる新たな視覚体験を提供しました。例えば、『長江7号(2008年)』は、CG技術を駆使して可愛らしいキャラクターを生み出し、全世代の観客に愛情をもって観られる作品となりました。

文化的アイデンティティの再構築

民族文化の表現

文化大革命後、中国の映画産業は民族文化を再び表現する大きな機会を得ました。映画製作者たちは、自国の歴史や伝統をテーマにした作品を制作することで、観客に深いインパクトを与えることに成功しました。例えば、『大闹天宫(1965年、リメイク作品:2014年)』は、中国の古典文学『西遊記』を基にした作品で、視覚的に華やかな映像とキャラクターの魅力で観客を惹きつけました。

民族色豊かな物語を描くことで、観客は自らの文化やアイデンティティについて考えるきっかけを得ました。このような映画は、国内外の観客に中国文化の美しさを直接伝える役割を果たしています。

社会問題と映画の関係

映画は社会問題を扱う重要なメディアとしても機能しています。近年、中国社会における急速な変化や格差、環境問題など、様々な社会的なテーマが作品で取り上げられるようになりました。例えば、映画『至福の時(2013年)』では、都市への移住に伴う家族の分断や孤独感がリアルに描かれ、多くの視聴者に共鳴を呼び起こしました。

こうした映画は、観客に社会問題を考えるきっかけを与え、問題意識の醸成にも寄与しています。また、映画が社会の潜在的な課題を描写することで、視聴者は自らの生活や社会について深く考えるようになります。

映画を通じた国民意識の形成

映画は国民意識を形成するうえでも重要な役割を果たしています。特に、中国の歴史や文化を題材にした作品は、観客の民族的アイデンティティを強化することに寄与しています。例えば、映画『建国大業(2009年)』は、中華人民共和国の建国に関する歴史を描いた作品で、多くの学生や若者たちの間で再評価されました。このような映画は、中国の歴史を振り返る機会を提供するだけでなく、新世代に対しても国を愛する気持ちを育てる力を持っています。

国民意識の形成においては、映画のストーリーテリングとキャラクターの親近感が大切です。観客が共感できるキャラクターを通じて、志や理想を具体的に描くことで、映画はそのメッセージを強く伝えることができます。

現代映画産業の展望

国内市場の成長

中国の映画産業は、近年で驚異的な成長を見せています。国内映画の市場規模は急速に拡大し、観客動員数も増加の一途をたどっています。例えば、2019年には中国映画市場の興行収入が北米を上回るとの報道もあり、まさに「映画大国」としての地位が確立されつつあります。

この成長は、劇場の数が増え、地方都市でも映画館が充実してきたことも一因です。特に、都市部における若年層は映画鑑賞の習慣が浸透しており、SNSの発展により映画の情報が広まりやすくなったことが、大きな利点となっています。

海外進出と国際的評価

中国映画の国際展開は、国内市場の成長と共に加速しています。最近では、ハリウッドと共同制作を行った作品や、国際映画祭で高く評価された作品が増えており、中国映画のリーダーシップが台頭しています。映画『偽りの隣人(2019年)』は、アメリカの監督とのコラボレーションによって国際的な評判を得ることができ、さらなる共同制作の道を開く契機となったと言えます。

また、中国映画は国際的な映画祭で受賞を果たすことで、その質の向上が認められています。これにより、海外市場でも中国映画が注目され、興行収入の面でも貢献を果たすことが期待されます。中国映画の国際的なプレゼンスは、今後の映画市場において重要な要素となるでしょう。

今後の課題と可能性

しかし、急成長を遂げる中国映画産業には多くの課題も存在します。映画の商業化が進む中で、創造性の喪失や、利益追求のための内容の画一化が懸念されています。観客の期待に応えながらも、映画製作者は独自の視点や個性を追求する必要があります。

さらに、国内市場の競争が激化する中で、国際的な評価を高めるためには、より高い質の映画制作や国際的なパートナーシップの深化が求められます。技術の進化や視覚的な表現が重要視される中、独自の物語と視点を持った作品を創り出すことが、新たな可能性を切り開く鍵となるでしょう。

まとめ

文化大革命後の中国映画の復興は、政策の転換や新世代映画人の登場を通じて、多様な表現が生まれ、映画産業が再生したことを示しています。現在、中国映画は国内外で注目を集め、その成長とともに文化的アイデンティティを再構築し続けています。今後の課題を乗り越えながら、さらなる発展を期待したいところです。中国映画の未来には、無限の可能性が広がっています。