漢方の道具と文化的背景の関係について、深く掘り下げてみましょう。このテーマは、漢方薬の効果や利用方法を理解するだけでなく、そこに関わる道具の重要性とその背後にある文化的な要素を考えるための良い出発点となります。それでは、第1章から順に見ていきましょう。

1. 漢方薬の基本概念

1.1 漢方薬とは

漢方薬は、中国の伝統医療で用いられる薬草や自然素材を用いた治療法です。身体のバランスを整え、病気を予防し、治療するための方法として、何千年もの歴史を持つこの医療体系は、東アジア全域で広く受け入れられています。漢方薬は、個々の症状に応じて組み合わせや粉砕、煎じることで、効果を最大限引き出すことができます。

具体的な漢方薬の例としては、例えば「葛根湯」があります。これは風邪の初期症状や肩こりなどの改善に使用され、主に葛根、桂皮、甘草などの成分で構成されています。これらの成分が相乗効果を生み出し、体調を整えるのです。

漢方薬はまた、「陰陽」や「五行」といった哲学的な考え方に基づいています。これにより、単に病気を治すのではなく、身体全体の調和を重視しています。たとえば、寒さによる風邪には温かい性質の薬草が選ばれることが多く、個々の体質に応じた処方が重要視されます。

1.2 漢方薬の歴史

漢方薬の歴史は非常に古く、約2000年以上前にさかのぼります。古代中国では、医師が自然の素材を用いて病気を治療してきた記録があり、これが現在の漢方医学の基礎を築いたと言われています。漢方の古典的な医学書である『黄帝内経』には、疾病の原因や治療法について詳しく記載されており、その影響は今日まで続いています。

唐代や宋代には、漢方薬がさらに発展し、多くの文献や技術が発表されました。これにより、漢方の理論や実践が体系化され、医療としての地位が確立されていきました。また、この時期には多くの薬草が中国以外の地域から輸入され、漢方薬の材料として用いられるようになりました。これによって、漢方薬の種類が増え、効果の幅も広がりました。

近年、漢方薬は西洋医学と共存しながら、新たな展開を見せています。特に、現代のストレス社会において、漢方のバランス重視のアプローチが注目されています。多くの研究が行われ、漢方薬の有効成分の解明も進んでいるため、今後の発展が期待されます。

1.3 漢方薬の種類

漢方薬は大きく分けて「方剤」と「生薬」に分類されます。「方剤」は複数の生薬を組み合わせたもので、特定の症状や体質に合わせて調合されたものです。一方、「生薬」は単体の薬草や植物のことで、これはそのまま使用されたり、煎じて飲まれたりします。

例えば、よく知られている「八味地黄丸」は、八種類の生薬を組み合わせた方剤です。この方剤は滋養強壮に優れ、老化の進行を抑える効果があります。使用される生薬の中には、山薬(ヤマイモ)、枸杞子(クコ)、芍薬(シャクヤク)などがあります。

また、漢方薬には「冷」や「熱」といった性質があります。これにより、使用する季節や体調によって選択されることがあります。たとえば、夏場の暑い日には、体を冷やす効果のある生薬が好まれる一方、冬場には体を温める生薬が重視されるのです。これらの特徴からも、漢方薬は非常に多様性豊かなものであることが分かります。

2. 漢方の道具の種類

2.1 基本的な器具(臼、杵、計量器)

漢方を活用するにあたって欠かせないのが、各種器具です。まず、基本的な器具として「臼」や「杵」があることが挙げられます。これらは、薬草を粉砕したり、混ぜたりするために使われます。古くからの家庭薬として、これらの器具は多くの家庭に存在していました。

臼は通常、我々がよく知っている形のものですが、材質や大きさもさまざまです。例えば、木製の臼は温かみがあり、粉砕した薬草の香りをしっかりと保つ役割を果たします。特に、この臼で粉砕された薬草は、効能が高まるとされています。

計量器も重要な器具の一つです。漢方薬は、きちんとした分量で処方しないと、その効果が薄れてしまうことがあります。昔から、草木の量り方として「升」や「尺」が用いられ、正確な計量が行われていました。これにより、治療の精度が高まり、患者への信頼感も得られたのです。

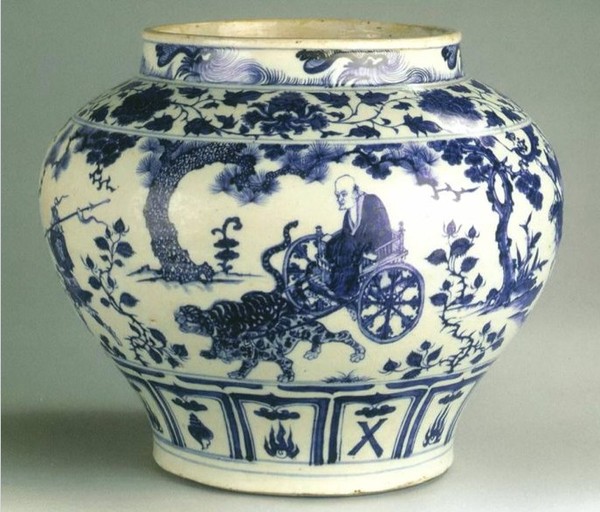

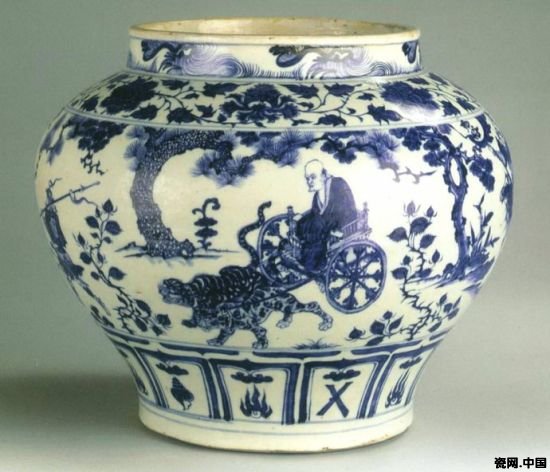

2.2 特殊な器具(煎じ器、薬缶)

さらに、漢方特有の器具として「煎じ器」や「薬缶」が存在します。煎じ器は生薬を水と共に煮込むための器具で、その形状や材質は様々です。伝統的な煎じ器は、耐熱性のある陶器や鋳物で作られ、火にかけた際にムラなく熱が伝わるよう工夫されています。

薬缶は、煎じた薬液を保温したり、保存したりするための器具です。これにより、漢方薬の飲み頃を見計らうことができます。多くの場合、デザインに凝ったものもあり、装飾性が高い物が好まれる場合もあります。これらの道具は、単なる機能的なものではなく、使う人の美意識を反映する文化的な産物でもあります。

これらの特殊な器具は、漢方薬の製造過程において非常に重要な役割を果たします。そのため、これらの器具を扱う職人が存在し、彼らの技術や知識は代々受け継がれてきました。これにより、漢方薬の品質が維持され、より高い効果を持つものとなっています。

2.3 道具の製造方法

古来より、漢方道具は職人の手によって丁寧に作られてきました。特に、器具の製造には厳密な技術が求められ、長い年月をかけてその技術は磨かれてきました。器具を作る際には、使用する素材の選定が重要であり、多くの場合、現地で採れる天然素材が使用されます。

例えば、陶器の煎じ器は、泥を練るところから始まり、成形、焼成、釉薬の塗布など複数の工程が必要です。これらの工程を経て、ようやく完成された煎じ器が誕生します。職人がこだわって作った器具は、使うたびにその效果が実感でき、愛着も湧いてくるものです。

また、最近では現代的な処理技術が加わることで、より効果的な道具が製造されるようになっています。伝統を重んじつつも、新しい素材や技術を取り入れることで、漢方道具のさらなる進化が期待されています。このように、伝統と革新が共存することで、漢方道具の魅力は今後も続いていくことでしょう。

3. 漢方道具の文化的背景

3.1 道具に込められた思想

漢方道具は単なる使用目的を超えて、深い思想や哲学的背景を背負っています。特に「天人合一」という考え方が根底にあり、自然界の法則に従い、調和を保つことが重要視されています。道具は自然から得たものであり、その素材や製造方法にも環境への配慮が求められます。

たとえば、木製の臼や杵は、木の温もりを感じるだけでなく、その製造過程においても生態系を大切にする思考が体現されています。これにより、使う人が自然との一体感を得ることができ、漢方を通して心身の健康だけでなく、精神的な豊かさも得られるのです。

また、一つの道具が持つ意味や価値が、使う人の手によって変わることも興味深い点です。同じ道具でも、使用する人がどのように使用するかによって、その効果や意義は大きく変わります。そのため、道具に対する愛情や理解を深めることが、漢方をより深く楽しむための鍵となります。

3.2 地域ごとの道具の違い

漢方道具は地域によっても多様性が見られます。たとえば、北方地域では寒冷地に適した温かみのある素材が好まれる一方、南方地域では湿気に強い素材が重視されることがあります。これにより、道具のデザインや機能も各地域の気候や風土に合わせて発展してきました。

また、地域ごとの文化や習慣も影響を及ぼしています。例として、福建省では薬草の煎じ方が独自に進化し、そこに特有の調理器具が生まれました。こうした地域文化に支えられた道具は、単なる器具としての役割に留まらず、地域のアイデンティティや文化的伝承の重要な一部を形成しています。

このように見ていくと、漢方道具は単なる医療器具以上のものであり、それぞれの文化的背景や地域の特徴が色濃く反映されていることが分かります。道具を通じて、歴史や人々の生活様式を感じることができ、漢方の理解がより深まるのです。

3.3 漢方とマテリアルカルチャー

漢方道具の存在は、力強いマテリアルカルチャーを築いています。つまり、道具自体が物質的な価値を超えて、文化や社会的な価値を持つという考え方です。薬を煎じるための器具だけでなく、使う人々の知恵や教訓も含まれた道具となります。

特に、家庭で使う器具は、家族の健康を支えるためのものであり、その背後には愛情が込められています。祖母から受け継いだ煎じ器や、親から渡された計量器は、単なる道具ではなく、家族の歴史や思い出が詰まったものとなります。こうしたマテリアルカルチャーは、漢方を使う人々にとって、精神的なつながりを強固にする大切な要素です。

漢方道具が持つ意味を理解することで、私たちの生活の中での位置づけを再確認することができます。日常生活の一部としての道具が、単なる物質的存在から文化的価値をもった存在へと昇華し、漢方の知恵を活かすための大切なパートナーとなるのです。

4. 漢方道具の現代的な役割

4.1 現代の医療における漢方の地位

現代医療においても、漢方薬の重要性は増しています。特に、ストレスや生活習慣病が問題視される現代社会において、漢方のアプローチが注目されています。漢方は「予防療法」としての側面を持ち、ただ病気を治すだけではなく、日々の健康管理にも寄与しています。

また、漢方薬は西洋薬に比べ、副作用が少なく、体に優しい治療法とされているため、スキンケアやヘルスケアの分野でも多く利用されています。多くの問題に対抗するために、漢方薬が選択肢として有効であることが、現代医療の中でも認知されつつあります。

これらの理由から、現代の医療機関においても、漢方の専門家が基盤を持つようになり、その地位が確立されつつあります。病院と漢方の連携が進むことで、患者はより多角的なアプローチが受けられるようになっています。

4.2 教育と普及活動

漢方の知識や技術を次世代に継承するためには、教育や普及活動の重要性が増しています。近年では多くの学校や大学で、漢方薬や漢方の理論を学べるプログラムが設けられ、若い世代にその知識が広がっています。これにより、漢方が新たな視点から再評価される機会が増えています。

さらに、地域に根ざしたイベントやワークショップも行われており、多くの人々が漢方の世界に触れることができる機会が増えています。例えば、地元の祭りや健康イベントにおいて、漢方薬の体験ブースが設置され、多くの人が興味を持つきっかけとなっています。

このような普及活動は、漢方薬そのものを広めるだけでなく、それに関連する道具や文化的背景についても人々の理解を深める役割を果たしています。若者たちが漢方に対する理解を深めることで、未来の漢方文化が育まれていくのです。

4.3 漢方道具のデザインと商品化

現代のデザインの流行の中で、漢方道具も新たな進化を遂げています。従来の工芸品としての美しさに加え、機能性や利便性が追求され、多様なデザインが登場しています。これにより、より多くの人々が漢方道具を手に入れやすくなり、日常生活の中に取り入れることができるようになりました。

最近では、ADhdなどの症状に困難を抱える方のための漢方アプローチが注目され、特に子供向けの漢方薬やそれに関連する道具には、美しいデザインや可愛らしい形状が取り入れられています。このように、道具のデザインが利用者の心を引きつける要因の一つとなっています。

また、商品化が進むことで、製品の品質や製造過程も透明化されています。厳格な基準を持つ企業が漢方道具を手掛けることで、安心して使用できる製品が市場に溢れるようになり、消費者の信頼を得ています。これにより、伝統的な漢方の良さと、現代のニーズがうまく融合した形が生まれています。

5. 漢方道具と日本文化の関係

5.1 日本における漢方の受容

日本においても、漢方は古くから受け入れられてきました。特に江戸時代には、西洋医学が広まりつつあった中で、伝統的な漢方の良さが再評価され、多くの人々に受け入れられるようになったのです。日本の漢方は、中国の漢方とは異なるアプローチを取り入れ、日本らしい独自性を持っています。

日本の漢方も、個々の体質や症状に合わせた治療法が重視されます。特に、漢方の考え方は「未病を治す」という理念に基づいており、日常生活に漢方を取り入れることが推奨されています。これにより、病気になってから治療するのではなく、未病の段階で健康を維持することが重要視されます。

また、日本伝統の医学書や文献にも、漢方の影響を受けた記述が多く見られます。例えば、「本草綱目」には、漢方に関する知識や実践が書かれており、日本の医者たちはこれを参考にしながら独自の治療法を発展させてきました。

5.2 漢方道具の日本での発展

日本でも漢方道具は多くの人々に利用されており、その発展は目覚ましいものがあります。特に、近年では伝統的な漢方道具に加えて、現代的なデザインや機能を持った器具が登場し、若者たちにも支持されています。これにより、漢方道具がより身近な存在となり、家庭での利用が容易になりました。

たとえば、日本の家庭でも使われる煎じ器や薬缶は、伝統的なデザインに現代の素材をとり入れたものが多く見られます。これにより、使いやすさが向上し、日常生活に溶け込む形で漢方が取り入れられるようになっています。

さらに、日本ならではの工芸技術が加わることで、漢方道具はユニークな魅力を持つ製品となっています。これにより、日本の工芸品に新たな価値が加わり、国内外での評価も高まっています。

5.3 文化交流の現状と未来

漢方の道具や薬は、中国だけでなく、アジアを中心に他の国々にも影響を与えてきました。特に、日本と中国の間には、お互いの文化や医学が交流し合う歴史があります。この文化交流は、今でも続いており、その広がりによって新しいスタイルの漢方が登場しています。

最近では、健康志向の高まりを受けて、漢方的なアプローチが世界的なトレンドとして注目されています。雑誌やSNSを通じて、漢方の知識や道具が共有され、国内外の人々に広まりつつあります。これにより、国を超えて漢方の良さが伝わることは、文化の交流として非常に意義深いものです。

未来に向けて、漢方道具やその文化がどのように発展していくのか、ますます楽しみですね。より多くの国や地域で、漢方道具が日常生活に根付いて行くことで、国際的な健康や出会いの場が広がり、互いの文化を尊重し共存する未来が築かれることを期待しています。

6. まとめ

6.1 漢方道具の重要性

漢方道具は、単なる医療器具ではなく、深い文化的背景を持つ重要な存在です。漢方薬の製法や文化的理念、地域性が根付く中で、道具が持つ意味や役割は多岐にわたります。これにより、漢方が日常生活に溶け込むことで、より健康的なライフスタイルを実現することが可能です。

6.2 文化の継承と未来の展望

漢方道具の重要性を理解することで、その文化や知識を次世代に伝えていくことが求められます。教育や普及活動を通じて、漢方の持つ智慧がより多くの人々に届き、生活の一部として取り入れられ続けることが重要です。

これからも、漢方道具が持つ文化的価値やその進化が期待されます。私たちが日々の生活の中で漢方道具を大切にし、その背後にある思想を理解することで、漢方文化がより豊かになり、未来へとつながっていくでしょう。