儒教は、古代中国に起源を持つ思想体系であり、数千年にわたって中国社会の基盤を形成してきました。この思想は、倫理や道徳、社会的な秩序に重きを置き、人々の行動や価値観に深い影響を与えました。本記事では、儒教の文化的影響とその芸術表現について、多角的に探求していきます。儒教がどのように文学や視覚芸術に現れ、また現代における再評価とその意義についても考察します。

1. 儒教の基本概念

1.1 儒教の起源と歴史

儒教は紀元前6世紀から5世紀にかけて、孔子によって体系化されました。孔子は、人間関係の調和を重視し、「仁」や「義」といった概念を通じて道徳的な教育を行い、その思想は弟子たちによって広められました。孔子の死後、彼の教えは多くの学派に影響を与え、特に孟子や荀子といった哲学者によって発展しました。特に、漢の時代には中央集権的な国家の理念に合わせて儒教が国教として採用され、その後の中国社会における思想的基盤となりました。

儒教は時代とともに変化し、さまざまな解釈が生まれました。例えば、宋代の朱子学は儒教の教義に理学的な要素を加え、自然や宇宙との調和を重視しました。これにより、儒教は単なる倫理学にとどまらず、深い哲学的思考を含む思想体系へと成長しました。

1.2 孟子と荀子の思想の違い

孟子と荀子は、儒教の主要な学派を代表する人物ですが、その思想には明確な違いがあります。孟子は「性善説」を主張し、人間の本性は善であると考えました。彼は「仁」を重要視し、教育を通じて人間の本来の善を引き出すことが可能であると信じていました。孟子の考えは、感情と道徳の重要性を強調し、家族や社会における愛の連鎖を讃えました。

一方、荀子は「性悪説」を唱え、人間の本性は悪であるとする立場を取りました。彼は教育や社会制度の重要性を強調し、厳格な礼儀や法治を通じて人々を導かなければならないと主張しました。この違いは、儒教における倫理観の多様性を示しており、両者の議論は後の儒教の発展に大きな影響を与えました。

1.3 儒教の主要な教義

儒教の核心には「仁」、「義」、「礼」、「智」、「信」といった五つの教義があります。これらは人間関係や社会的な行動を導く基盤となっています。「仁」は他者を思いやる感情を意味し、「義」は正義感を表します。「礼」は適切な行動や儀式を重んじること、「智」は知恵や洞察力を、「信」は誠実さを指します。

これらの教義は、学校教育や家庭教育の中で重視されており、特に「礼」は儒教の中で非常に重要な位置を占めています。礼を守ることで人々は社会における調和を生み出し、秩序ある生活を送ることができるとされます。これにより、儒教は単なる思想体系ではなく、実生活に密接に関連した倫理的な指針となっています。

2. 儒教と中国文化の関係

2.1 社会と家族の価値観

儒教は家族を基本単位として捉え、親子や夫婦、兄弟の関係における倫理を重視します。特に「孝」の概念は、家族内での尊敬や愛情の重要性を強調し、親の世代から子の世代に継承されます。孝行は、儒教において最も基本的な美徳であり、これが家庭だけでなく、社会全体の調和にも寄与すると考えられています。

このような価値観は、現代中国でも根強く残っており、例えば中国の旧正月や中秋節などの行事では、家族が集まり共に食事をすることが重要視されています。こうした伝統的な行事は、家族間の絆を深め、孝の精神を再確認する機会となっています。

2.2 身分と礼の概念

儒教は、社会的な身分や役割を厳格に定めることで知られています。士農工商という身分制度は、儒教の教義に基づく社会秩序を反映しています。この制度においては、各々の役割を果たすことが重要視されており、特に士(学者)は知識と道徳を身に付け、社会を導く役割を担います。

礼の概念もこの身分制度と深く絡み合っています。礼は、身分や地位に応じた行動様式を規定し、それによって人々が適切な行動を取れるように導きます。例えば、年上の人に対しては敬意を表し、言葉遣いや行動に配慮が必要です。このような礼儀は、個人の行動だけでなく、社会全体の秩序を保つためにも重要です。

2.3 儒教の影響を受けた伝統的行事

儒教が中国の伝統的行事にも大きな影響を与えています。例えば、春節(旧正月)は、家族が一堂に会する重要なイベントであり、儒教の教義に基づく「孝」を重んじる文化が色濃く表れています。家族全員が集まり、古い世代への感謝や新しい年への希望を語り合う場となります。

また、清明節は先祖を敬う日として知られ、墓参りが行われます。これは、儒教における「孝」の概念が社会の中で具体的な形を取り、現代でも受け継がれていることを示しています。このように、儒教の影響は日常生活の中で息づいており、特別な行事を通じて人々の心に根付いています。

3. 儒教の文学的表現

3.1 古典文学における儒教の影響

儒教は中国の古典文学に深く影響を与えてきました。その中でも『論語』は孔子の言行を基にした重要な文献であり、儒教の思想を文学的に展開しています。ここでは、孔子の教えが美しい文学的表現を通じて語られ、その教えの普遍性がどのように表現されているかを見ることができます。

また、『詩経』や『楚辞』といった古典文学も儒教の影響を受けており、倫理や道徳に関するテーマが数多く取り上げられています。これらの作品は、当時の社会情勢や人々の心情を反映しながら、儒教の理念がどのように生き続けているのかを示しています。

3.2 詩と儒教の結びつき

中国の詩壇でも、儒教が強い影響を与えています。唐詩、宋詞の中には、儒教的なテーマが多く見られます。例えば、杜甫の詩には、社会の不正を批判し、正義を求める姿勢が明確に表れています。このような詩は、道徳的価値観を読み取る手がかりとなり、詩人自身の倫理観を形成する要素となっています。

また、詩の中で表現される感情や思考は、儒教的な価値観と相互に作用し合っています。その結果、詩は単なる芸術形式ではなく、人々にとっての道徳的な指針でもあるのです。詩は儒教の教えを広め、社会の中での人間関係を円滑にする役割を果たしてきました。

3.3 儒教的テーマを持つ近現代の作品

近現代においても、儒教のテーマを扱った作品が多く存在します。例えば、魯迅の『阿Q正伝』では、従来の社会秩序や儒教の道徳に対する批判がなされており、儒教の理念が現実社会にどのように影響を与えているのかを問い直しています。このように儒教は、時代背景によってその解釈が変わりつつも、文学の中で重要な位置を占めています。

また、現代の小説や映画でも儒教の要素が織り交ぜられることが多く、家族の絆や倫理観をテーマにした作品が多く見られます。これにより、儒教の教えは新たな形で表現され、現代の文化の中でも生き続けています。

4. 儒教と視覚芸術

4.1 絵画における儒教的象徴

中国の伝統的な絵画にも、儒教の影響が色濃く反映されています。特に山水画では、自然との調和や人間の生き方が重要視されています。儒教の理念に則り、自然を崇高なものとし、それに対する敬意を表すことで、作品は精神的な深みを持つものとなります。

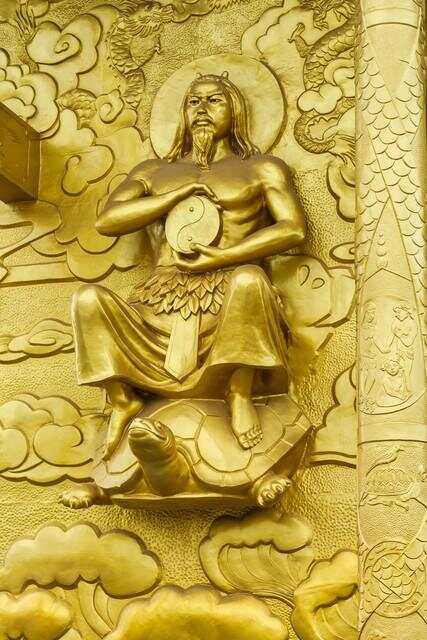

また、儒教的な象徴が描かれることも多く、例えば、鶴や亀は長寿や徳を象徴するためしばしば用いられます。これらは観る者に道徳的な教訓を与える作用があり、作品を通じて儒教の理念を広める手段となっています。

4.2 書道と儒教の関係

書道は儒教の理念と深い関係があります。儒教では「学」を重視し、学びを通じて自己を高めることが求められるため、文字を書くこと自体が道徳的な行為として捉えられます。書道を通じて、心情や思考を美しく表現することは、儒教的な生き方の一部とされています。

また、書の内容には儒教の教義が反映されることが多く、名文や教訓的な言葉が書かれることが一般的です。これによって、書道は単なる芸術ではなく、学びや倫理観を表現する手段として大切にされてきました。

4.3 彫刻と陶芸に見る儒教の影響

彫刻や陶芸においても、儒教の影響は見られます。例えば、仏教や道教の彫刻と比較して、儒教に基づく彫刻は人間の姿や日常生活のひとコマを描くことが多いです。これにより、人々の倫理や美徳が具現化され、伝えられる役割を果たしています。

陶芸に関しても、歴史的背景が儒教の理念に基づくデザインや意匠が多く見られます。例えば、陶器に描かれる文様や模様は、儒教の倫理観や美的感覚を反映しており、時間を超えてその意義を伝えています。

5. 儒教の現代的再評価

5.1 グローバル化における儒教の位置

現代社会において、儒教の再評価が進んでいます。グローバル化が進む中で、その普遍的な価値が見直される機会が増えています。特に、人間関係の大切さや社会的な責任感、倫理観が重視される中で、儒教の教えが新たな形で注目を浴びています。

また、儒教の基本理念は、他の文化とも共通する側面が多く、国を超えてのコミュニケーションを促進する要素となることもあります。例えば、人間関係を重視する姿勢や、教育に力を入れることは、多くの国々で共通する価値観です。

5.2 現代社会における儒教の適用

現代社会では、儒教の教えが少しずつ取り入れられています。企業の経営においても、儒教的な価値観が生かされ、社員間の信頼関係やコミュニケーション強化が重要視されています。このように、儒教の理念を現代のビジネスシーンにも応用しようとする動きが見受けられます。

さらに、教育現場でも儒教的な価値観が取り入れられ、生徒の道徳教育や倫理教育が行われています。このような取り組みは、学生たちに対して人間性や社会性を育むために欠かせない要素とされています。

5.3 日本における儒教の影響と受容

日本においても、儒教は多くの影響を与えています。特に江戸時代には儒教が広まり、多くの学者や武士・商人たちに支持されました。徳川幕府の理念には儒教的な考え方が反映されており、政治や倫理観において重要な役割を果たしました。

また、明治時代に入ると、西洋の思想と共に儒教も再評価され、教育制度や道徳教育の中に取り入れられることが増えました。これらの影響は現代にも続いており、日本における家族や社会の在り方に儒教の精神が表れています。

6. 結論

6.1 儒教の文化的価値の再確認

儒教は、中国のみならず、日本や東アジア全体にわたる文化に多大な影響を与えてきました。人間関係や社会秩序、道徳観において、儒教の教えは今なお重要な役割を果たしています。時代が変わっても、その教えが持つ普遍的な価値は失われていません。

また、儒教は単に古代の思想にとどまらず、現代社会においても新たな意義を持っています。社会の変化に応じて、儒教の理念を再検討し、現代の課題に対する解決策として活用することが求められています。

6.2 未来に向けた儒教の可能性

儒教の未来においては、その教えを地域や文化を超えた普遍的な価値として再評価し、活用することが重要です。特に、現代社会における人間関係や環境問題、倫理観の確立に関する議論において、儒教の教えが新たな見解を提供することが期待されます。

今後も、儒教の文化的な影響力を考え、その理念を現代社会への適用を進めることで、より良い未来を築くための指針となることでしょう。儒教の教えは、私たちにとっての道標であり、その価値はこれからも変わらず、私たちの思考や行動に影響を与え続けます。

終わりに、儒教の教えは古代の思想にとどまらず、現代に生きる私たちに対しても多くの示唆を与えてくれます。この豊かな思想を未来に向かって受け継いでいくことが、私たちの課題です。