酒と仏教の影響について探る旅を始めましょう。中国における酒の文化は、古くから根付いており、宗教や哲学とも深く結びついています。特に仏教は、酒の取り扱いについて多くの教えを持っており、信者の日常生活や精神性に大きな影響を及ぼしています。本記事では、中国における酒の歴史や文化、仏教の基本概念、そしてこれら二つの関係を詳細に見ていきます。

1. 酒の歴史と文化

1.1 中国における酒の起源

中国における酒の起源は、紀元前7000年頃に遡ると言われています。考古学者たちは、河南省の遺跡から米や小麦を原料とした酒の製造に使われていた道具を発見しています。これにより、初期の農耕社会において、酒が重要な存在であったことが示されています。さらに、古代の文献にも、皇帝や貴族たちが祭りや祝宴で酒を楽しむ様子が描かれています。酒は、単なる飲み物ではなく、社会的な役割や文化的なアイデンティティの象徴としても認識されていました。

酒の製造技術は時代とともに進化し、さまざまな種類の酒が登場しました。例えば、米を主成分とした「黄酒」や、穀物を発酵させて作る「白酒」などがあります。地域ごとに異なる特性を持った酒が作られ、飲まれる文化が育まれました。習慣や好みによって、酒は飲み方や場面によって多様に楽しまれることとなります。

1.2 酒の種類と特徴

中国の酒には多くの種類があり、それぞれに特有の製造方法と風味があります。最もよく知られるのは、「白酒」と呼ばれる強い酒で、アルコール度数は一般的に40度以上です。白酒は穀物を基にしており、特に粟や米、麦を用います。この酒は、中国のさまざまな地域で生産されており、それぞれの地域で独自の風味や香りがあります。

一方、「黄酒」は、主に米を発酵させて作られ、比較的低いアルコール度数(約10~20度)を持っています。甘味やまろやかさが特徴で、料理と一緒に飲まれることが多いです。また、黄酒は中国の伝統的な飲料として、特に南部地域での人気が高いです。お祝いの席や食事の際には、黄酒が欠かせない存在となっています。

1.3 酒文化の発展

中国の酒文化は、古代から現代にかけて大きく発展してきました。古代の祭りや儀式において、酒は神々への捧げ物として重要視されていました。特に、春節や中秋節などの伝統的な行事では、家族全員が集まり、酒を飲みながら祝う習慣が根付いています。これは、単に飲むことだけでなく、家族や友人との絆を深める機会でもあります。

さらに、酒文化は文人たちによっても育まれました。詩や絵画において、酒を楽しむ姿がしばしば描かれ、文化的な象徴となりました。例えば、李白や杜甫といった著名な詩人は、酒を題材にした作品を数多く残しています。彼らの詩は、酒を通じた感情や友情の大切さを表現しており、今でも多くの人々に愛読されています。

このように、酒は中国文化において多面的な役割を果たしてきました。それは、単なる嗜好品ではなく、人々の生活や文化、そして精神性にまで深く関わっています。

2. 仏教の基本概念

2.1 仏教の誕生と伝播

仏教は、紀元前5世紀頃にインドで釈迦(シッダールタ・ゴータマ)によって創始されました。彼は苦しみからの解脱を求め、瞑想を通じて悟りを開き、その教えを広めました。仏教は、後に中国を含むアジアの多くの地域に伝わります。特に、中国への伝播は、1世紀頃から始まり、主にシルクロードを通じて多くの僧侶たちが往来しました。

中国仏教は、道教や儒教といった他の宗教思想と融合し、独自の発展を遂げました。この中で、様々な派閥が生まれ、それぞれの地域で異なる解釈や実践が見られます。例えば、禅宗は実践重視のスタンスを取り、心の内面に焦点を当てる教えが特徴です。一方で、浄土宗は阿弥陀仏への信仰を中心に据え、来世の救済を強調します。

2.2 仏教の教義と実践

仏教の教義の中心には「四つの聖諦」があります。これにより、人生の苦しみの本質や、それを克服するための道筋が示されています。「八正道」も、仏教の実践における指南として重要です。正しい見解、意志、言葉、行為、生活、努力、念(ねん)、定(じょう)を通じて、苦からの解放を目指します。

また、仏教は慈悲の教えを重視します。一切の生き物に対する慈しみを持つことが求められ、これが実践的な行動につながります。日々の生活において、禅の瞑想や、経典の朗読、僧侶との交流などが行われ、信者たちは心の平安を追求します。これにより、個人の内面的な成長が促されるのです。

2.3 仏教儀礼と日常生活

仏教の教えは、単に精神的な側面だけでなく、日常生活にも深く浸透しています。例えば、家族の中での祭りや葬儀において、仏教の儀礼が行われます。仏教徒は故人を供養するために、お経を唱えたり、線香を焚いたりします。これにより、故人の魂が安らかに成仏できることを願うわけです。

また、仏教徒の日常生活においては、倫理的な行動や他者への配慮が重視されます。自分や他者の幸せを追求するための行動が求められ、結果的に社会全体の調和を図ることが目指されています。多くの仏教徒が日々の行動において、慈悲や思いやりを実践しているのです。

このように、仏教は単なる宗教にとどまらず、生活全般にわたって影響を及ぼしていることがわかります。人々がより良い生き方を求める中で、仏教の教義や実践は重要な指針となるのです。

3. 酒と仏教の関係

3.1 酒の位置づけとその役割

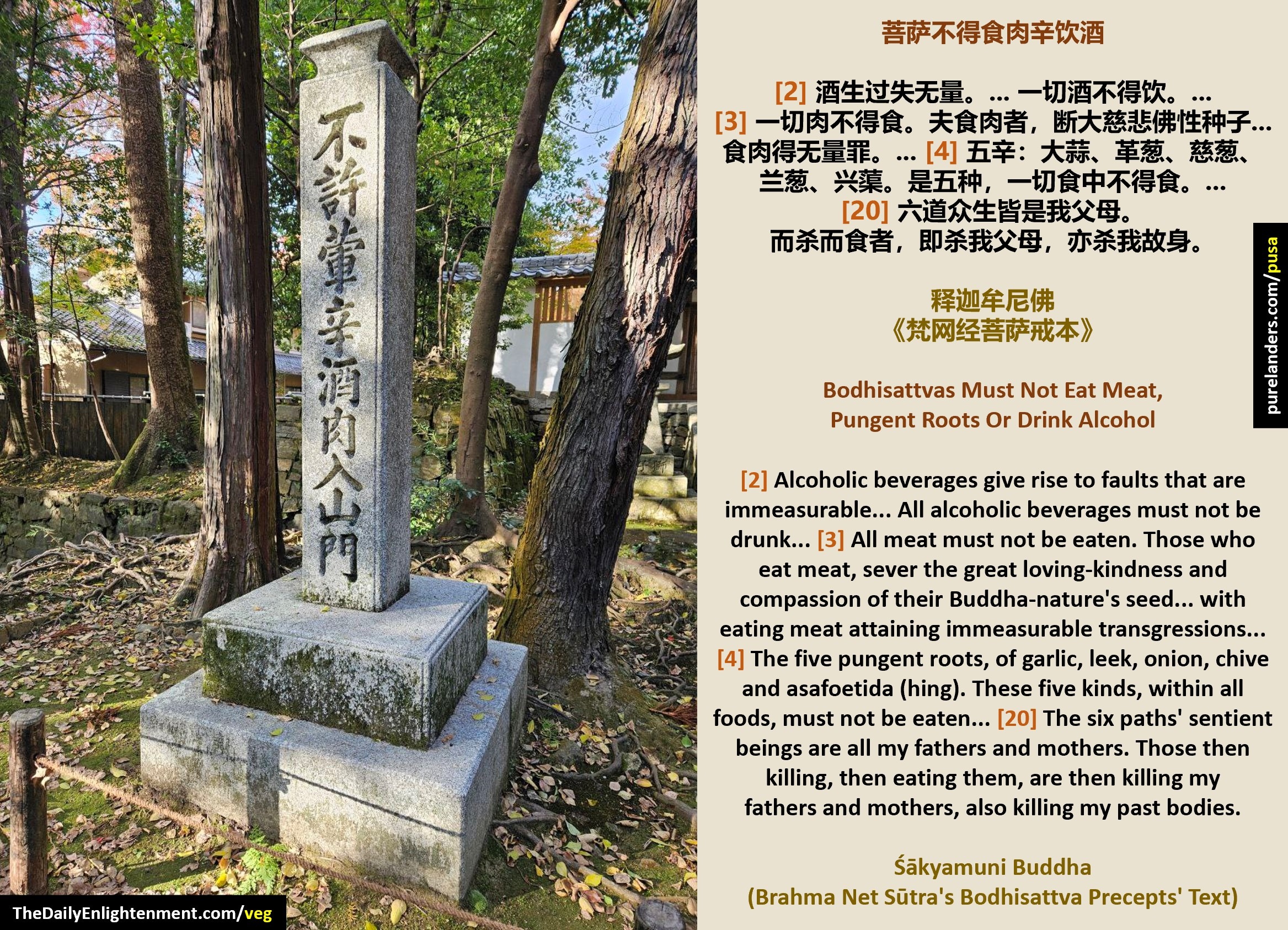

酒と仏教の関係は一見すると矛盾していますが、実際には多くの側面が存在します。仏教においては、基本的に飲酒は控えるべきだとされており、「五戒」の一つに「意識を曇らせること(酗酒)」が含まれています。これは、酒が精神を乱し、倫理的な判断を鈍らせる可能性があるためです。しかし、実際には酒が全ての場面で禁じられているわけではなく、一定の場面での飲酒は許可されています。

例えば、祭りや祝いの席においては酒が重要な役割を果たします。例えば中国の伝統的な行事「中秋節」などでは、家族が集まり、酒を酌み交わすことで絆を深めます。このような場面においては、酒がコミュニケーションの一環として機能するのです。仏教の精神を大切にしつつも、酒が人々の心を豊かにする場面も存在するのです。

3.2 仏教行事における酒の使用

様々な仏教行事において、酒の存在は欠かせません。例えば、農作物の豊穣を祈願する「稲作祭り」では、神様への感謝の意を示すために、酒が供えられることが多いです。これにより、酒は神聖な意味を持つことになります。また、結婚式や初盆などの儀式でも、酒が重要な役割を果たします。祝い事において酒が用いられることは、祝福や繁栄を象徴しています。

一方で、仏教の儀式において酒の役割は単なる嗜好品にとどまらず、精神的な浄化やコミュニケーションのツールとしても機能します。酒を酌み交わすことで、参加者同士の心の距離が縮まり、相互理解を深めることができるのです。こうした側面が、仏教と酒の関係をより複雑で興味深いものにしています。

3.3 酒と仏教の象徴的意味

酒は、「忘却」や「戦いと享楽」を象徴する側面を持っています。仏教の教えでは、苦しみからの解放を求めるプロセスが強調されますが、酒は一時的な逃避手段として捉えられることもあります。しかし、酒を通じて得られる一時的な快楽は、持続的な幸福感にはつながりません。これは、仏教が教える「無常」や「苦」の理解に結びつきます。

このように、酒は仏教における重要な要素ではあるものの、常に矛盾した存在でもあります。酒を楽しむことは文化的な慣習であり、その中でどのように酒と向き合うかが問われています。酒を通じて人々が集まり、絆を深める一方で、自己の内面と向き合うことも促されるのです。このような二面性が、酒と仏教との関係をより深く理解するための鍵となります。

4. 酒と仏教の影響の事例

4.1 古代文献における記述

古代中国の文献には、酒と仏教の関係に関する記述が数多く存在します。特に、『大乗起信論』や『法華経』などの宗教的文書には、酒の役割やその影響についての記述が見受けられます。これらの文献は、酒が社会的な慣習や儀式における重要性を認識しており、時として戒律と矛盾する存在として描写されています。

また、古代の詩人たちも酒を題材にした多くの作品を残しています。彼らは酒を通じて人間の感情を表現し、時には哲学的な考察を行いました。このような詩は、酒が人間の生活においてどれほど重要な役割を果たしていたかを物語っています。酒を通じた友情や愛情、喜びや悲しみが、詩の中で生き生きと表現されています。

4.2 伝説や神話の中の酒と仏教

中国の伝説や神話の中には、酒にまつわる物語が数多く存在します。例えば「醇酒の神」である「トンノウ」は、豊作や繁栄をもたらす神として信仰されています。彼の伝説には、酒を通じて人々が結束し、困難を乗り越える姿が描かれています。このように、酒は単なる飲み物ではなく、文化や神話の中で重要な役割を果たしているのです。

また、仏教にまつわる伝説の中でも、酒が象徴的な存在として登場することがあります。物語の中で、酒は決断を下す勇気や、心の開放を象徴するものとして描かれることが多いです。こうしたストーリーを通して、酒は人生の教訓や哲学的な思索の要素を含んでいることがわかります。

4.3 現代社会における影響

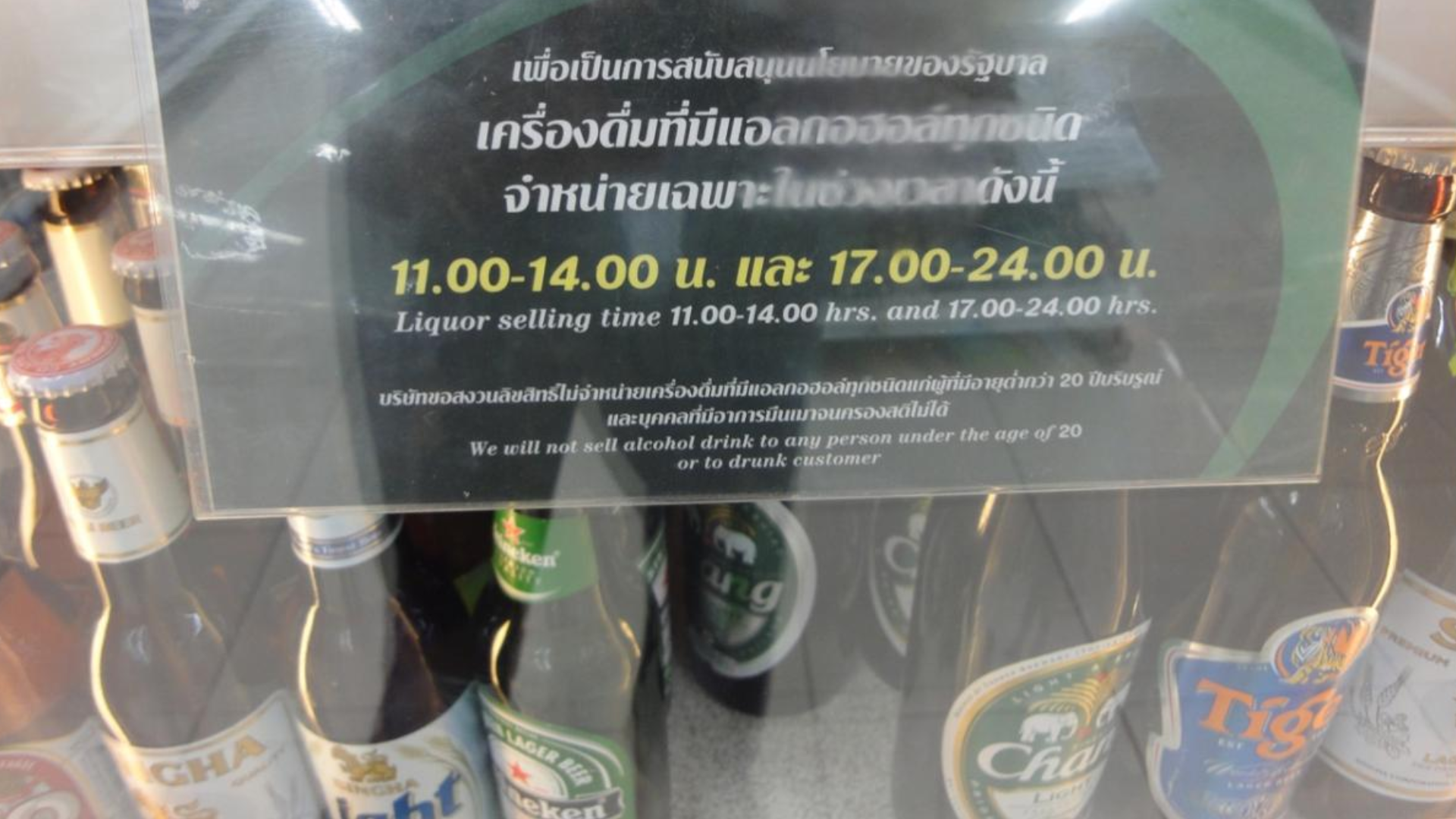

現代社会においても、酒は仏教の教えと密接に結びついています。多くの仏教徒が、日常生活の中で酒を楽しむ一方で、飲酒の節度を守ることが求められています。特に若い世代には、酒を楽しみながらも、仏教の教えを意識した行動が求められています。

また、近年では健康志向が高まり、低アルコール飲料の人気が増えています。この中で、酒を楽しむことと、健康を意識することの共存が重要視されています。仏教の教えに基づいて、心と体の健康を両立させるための取り組みが行われつつあります。これにより、古代から続く酒と仏教の関係は、新たな形で今後も発展していくことでしょう。

5. 課題と展望

5.1 現代における酒と仏教の関係の変化

現代社会において、酒と仏教の関係は大きな変化を迎えています。かつては連帯や祭りを象徴する存在であった酒が、現代ではアルコール依存や健康問題の原因ともなっています。このような状況下で、仏教の教えが果たす役割は一層重要になっています。仏教徒たちが酒に対する態度を見直し、より健全な飲酒文化を築くことが求められています。

また、酒に対する社会的な価値観も変化しています。かつての酒は、祝福や友情の象徴でしたが、今では一部の人々にとっては依存やトラブルの原因ともなっています。これに対処するためには、仏教の教えに基づく教育が必要とされています。飲酒に関する倫理観やマインドフルネスが求められる時代です。

5.2 文化的な適応と課題

酒と仏教の関係を理解することで、文化的な適応が進むことが期待されます。しかし、伝統的な要素と現代的な価値観とのバランスを保つことは容易ではありません。特に、若い世代が酒を飲む際の意識や行動が問題視されています。仏教の教えを通じて、どうすれば健全な飲酒文化を育むことができるのか、一層の考察が求められています。

さらに、国際化が進む中で、中国文化における酒と仏教の関係が他の文化に対してどのように影響を与えるかも注目されています。他国の文化との交流を通じて、新たな価値観を模索することが重要です。これにより、中国の酒文化や仏教の教えがより広く理解され、受け入れられる可能性があります。

5.3 未来の展望と可能性

今後、酒と仏教の関係は新たな時代に向けて進化していくことでしょう。酒を愛する文化が根付く中で、仏教徒たちがその文化をどのように受け入れ、調和を図っていくのかが重要です。特に、健康を重視した飲酒スタイルが定着することで、酒と仏教の関係も一層深まるかもしれません。

また、新たなメディアや技術の発展により、若い世代へのアプローチも多様化するでしょう。仏教の教えをわかりやすく伝えるコンテンツが増え、酒文化と仏教を結びつける新しい形が生まれる可能性があります。例えば、ソーシャルメディアを通じた情報発信や、オンラインでのワークショップなどが考えられます。

終わりに、酒と仏教の関係は単なる飲み物の取り扱いにとどまらず、人々の心や文化、社会全体に深く根付いた重要なテーマです。これからもこの関係を見つめ直し、新たな可能性を探求することが求められるでしょう。このような視点から、酒と仏教の影響を考えることが、文化の深化につながると信じています。