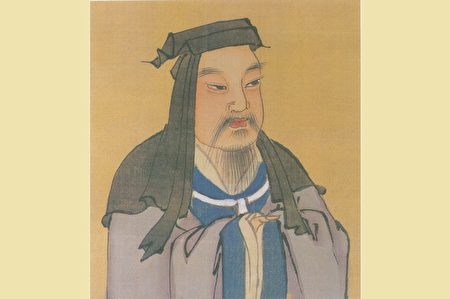

曹操は中国の三国時代における最も重要な歴史的人物の一人であり、その生涯と業績は中国文化の中で高く評価されています。彼の政治的な手腕や軍事的な才能、特にその策略や改革は、後の中国に多大な影響を与えました。本記事では、曹操の生涯やその歴史的背景について詳しく解説し、彼がどのようにして時代を切り開いていったのかを見ていきます。

1. 曹操の初期の生活

1.1 出生と家族背景

曹操は155年、現在のハルビン近くの郷で生まれました。彼の父は曹嵩という名の官吏で、父の影響もあり、曹操は幼い頃から教育を受ける機会に恵まれました。母は厳格な人物で、曹操は彼女からしっかりとした躾を受け、また、学問を学ぶことの重要性を教えられました。このような家庭環境は、彼の人格形成や後の政治理念に大きく影響を与えることとなります。

さらに、曹操は家族から受けた伝統に強く影響を受けました。彼の祖父は高官で、家系には官僚を多く輩出していました。このため、曹操は家族の名誉を重視し、名門としての誇りを胸に秘めて育ちました。彼のこのような背景は、後の彼の権力への渇望や政治的才能を育む要因となったと言えるでしょう。

1.2 青年期と武道の修行

青年時代の曹操は、武術にも興味を持ち始めました。彼は特に馬術や弓術に秀でており、これらの技術を身につけることで、後の軍事的成功に繋がることとなります。曹操は志を高く、武道だけでなく、戦略や政治についても学び、若いころからその将来性を期待される存在でした。

また、彼は友人や仲間と共に、さまざまな武道のトレーニングを行いました。この時期に培った仲間との結びつきは、彼の後の人生においても非常に重要な役割を果たし、戦闘や政治的な同盟を築く基盤となりました。

1.3 政治への関心

曹操は若い頃から政治に対して強い関心を持っていました。彼は自らの知識を生かし、地方の政務に携わるようになりました。この頃、彼は身近な出来事や人々の声に耳を傾けることで、政治的なセンスを磨いていきました。また、彼の周囲には多くの知恵者や志を持つ人々が集まり、彼は彼らとともに政策を考え、市民のために貢献しようとしました。

彼は若いころから「人を重んじる」考え方を持っており、これは彼が権力を持つようになってからも変わらない姿勢となります。他者の意見を聞き入れ、適切に人材を登用することで、後に彼は多くの支持を集めることになります。

2. 曹操の台頭

2.1 董卓討伐の経緯

曹操が歴史の表舞台に立つきっかけとなったのは、董卓の専制政治です。董卓は当時の漢王朝を実質的に支配し、その圧政によって多くの人々が苦しんでいました。曹操は、この状況を変えるために立ち上がる決意を固めます。彼は他の有能な武将たちと共に、董卓を討つための連合軍を結成することに尽力しました。

この連合軍の結成は、単なる interessesの集結ではありませんでした。曹操は、さまざまな勢力との交渉を進め、彼らを説得して連携を強化していきました。その結果、彼は自らの存在感を確立し、重要なリーダーシップを発揮する機会を得ることとなったのです。

2.2 連合軍の結成と戦闘

曹操はすぐに連合軍を編成しましたが、この過程は決して容易ではありませんでした。彼はさまざまな武将に呼びかけ、彼らを説得するための口がけを行いました。彼の交渉術と戦術的思考は、連合軍を効果的にまとめ上げることに成功し、18の軍勢が団結することとなります。

連合軍は董卓との戦闘に突入し、曹操はその指揮官として数々の戦闘を指導しました。彼の戦術は非常に計画的で、勝利を収めることができました。しかし、戦局が進むにつれて、連合軍の中には意見の相違も出てきました。それでも曹操は、各勢力との連携を維持しながら自己の主張を貫いていきます。この過程で彼の名声は高まり、後の権力基盤を築く足掛かりとなったのです。

2.3 出世の機会

董卓討伐の成功により、曹操は急速に昇進しました。彼はまず、丞相に任命され、その後も着実に位を高めていきます。彼の出世は、単なる戦闘の勝利だけでなく、彼の政治的な手腕や人材登用の賢さによるものでありました。彼は、関係者との信頼関係を構築し、各地に多くの支持者を得ることで、強固な支持基盤を築くことに成功しました。

この時期、曹操は自らの領地を拡大するために積極的に行動し、その手腕を発揮します。彼は単に軍事だけでなく、経済の改善や農業政策にも取り組み、民衆の支持を集めることに努めました。こうした取り組みが彼の名声をさらに高め、結果として彼はより大きな権力を手にすることとなります。

3. 曹操の統治と政略

3.1 魏の成立と政治体制

曹操の権力が絶頂に達する中、彼は魏という新しい国家を成立させ、そこでの政治体制を整備しました。彼は中央集権的な政治を進め、多くの有能な人材を登用することで、国家の運営を効果的に行いました。特に農民を重視し、農業を励ましたことで、国家の経済基盤を強化しました。

また、彼は権力を一手に握るのではなく、主に有能な部下や家族を重んじ、彼らの意見をも取り入れることで、安定的な政治を実現しました。彼の政治体制は、時代を超えた後世でも模範とされ、多くの後の政治家に影響を与えることとなります。

3.2 農業政策と経済改革

曹操は農業政策を重視し、国民の生活を向上させるために積極的に改革を行いました。彼は大規模な灌漑システムを改修し、農地の生産性を向上させることに尽力しました。この政策によって、農民たちの生活は改善され、国家の財政も安定していきました。

また、彼は税制の見直しを行い、農民たちに優しい税制を導入しました。これにより、農民たちは生活を安定させ、国家への信頼感も高まります。曹操のこのような政策は、彼の政権を長期化させる要因となり、三国時代における魏の基盤を築くことに成功したのでした。

3.3 文化の奨励と人材登用

曹操は政治だけでなく、文化や教育にも力を入れました。彼自身が詩人であり、詩作を通じて自身の思想を表現し、文学の発展にも寄与しました。彼は多くの文学者や学者を招き、優れた人材を登用することで、魏の文化を豊かにしました。

また、彼は学問を重視し、学校を設立するなど教育の普及にも尽力しました。彼の後には、多くの優れた人材が育ち、彼の政権を支える大きな力となりました。曹操のこのような文化面での努力は、魏の繁栄を支える土台となり、彼の名声を後世に伝える要因となりました。

4. 曹操と戦の歴史

4.1 赤壁の戦い

曹操の軍事的活動の中でも最も有名なのは赤壁の戦いです。この戦いは、曹操が南方の勢力である孫権と連携していた劉備と戦ったもので、三国時代の歴史を大きく変えるきっかけとなった戦闘です。曹操は北方から南下し、圧倒的な兵力で攻撃を仕掛けたため、多くの人々が彼の勝利を予想していました。

しかし、赤壁での戦いは曹操にとって苦戦となり、彼は思わぬ敗北を喫することになります。この敗北は彼の軍事戦略に大きな痛手を与え、さらに彼の権威に影を落とすこととなりました。この戦闘は後の歴史的な教訓を残すものとなり、多くの戦略家によって分析されることになったのです。

4.2 各地の戦略と戦術

曹操は赤壁の戦いの後、各地における軍事戦略を見直し、状況に応じた戦術を模索しました。彼は大胆な戦略を取り入れ、敵の動きを読み解くことで、その後の戦闘でも数多くの成功を収めます。また、彼は情報収集を重視し、敵の動向を常に把握することで、効果的な戦術を講じました。

さらに、彼は部隊の編成や兵 stationing の方法を見直し、より柔軟な対応を可能にしました。これにより、彼の軍隊は高い機動力を持ち、次々と敵を打ち負かしていきました。曹操のこのような戦略的思考は、その後の中国の戦争においても影響を与えるものとなりました。

4.3 曹操の軍事的影響

曹操の軍事的成就は、単なる戰争の勝利に留まらず、後の軍事戦略や政治的な影響を与えるものでした。彼の戦術と組織力は、後の中国の多くの軍事指導者にとって多大な学びとなります。また、彼の軍事的手腕は、同時に彼の政治的な立場を強固にし、多くの支持者を集める要因ともなりました。

彼の影響は単に戦闘にとどまらず、実際の政治的な統治にも色濃く現れることとなります。曹操は戦争を通じて名声を築き、その影響力を政治の場でも発揮した結果、彼は中国の歴史において重要な位置を占めることとなったのです。

5. 曹操の死とその後の影響

5.1 死去の背景と影響

曹操は220年に亡くなりましたが、彼の死後もその影響は多くの人々に残りました。彼の死は、魏の王朝にとって重要な分岐点であり、後の三国時代の様々な出来事に影響を与えることとなるのです。死去前、曹操は次の世代への期待を込めた指導を行い、特に子息である曹丕に対して強い指導力を持たせていました。

彼の死は、彼の築いた政治体制に変化をもたらし、しばらくの間、国内は混乱することとなります。しかし彼の業績は、彼の後を継いだ者たちに大きな影響を与え、特に政治改革や軍事戦略において、曹操の理念は受け継がれていきました。

5.2 曹操評価の変遷

彼の死後、曹操に対する評価は時代によって変わることになります。一部の歴史家や文人は彼を冷酷な武将として描きましたが、他の者たちはその支配者としての才覚や文化人としての側面を評価しました。このように、彼の評価は多面的であり、時代ごとに様々に再解釈されていくのです。

特に、後の時代においては、曹操の政策や理念が再評価されることが多く、その影響は長期にわたって中国社会と文化に浸透していきました。彼の名は多くの文学作品や演劇、さらには映画にも登場し、その存在は中国文化の一部として広く知られることとなります。

5.3 後世への影響と文化的遺産

曹操はその死後も、中国の歴史や文化に大きな影響を残しました。彼の作った魏の政治体制や農業政策は、後世の王朝によって模範とされ続け、また彼の文学的な業績も高く評価されました。特に、詩作において彼のスタイルやテーマは、後の文人たちに影響を与えました。

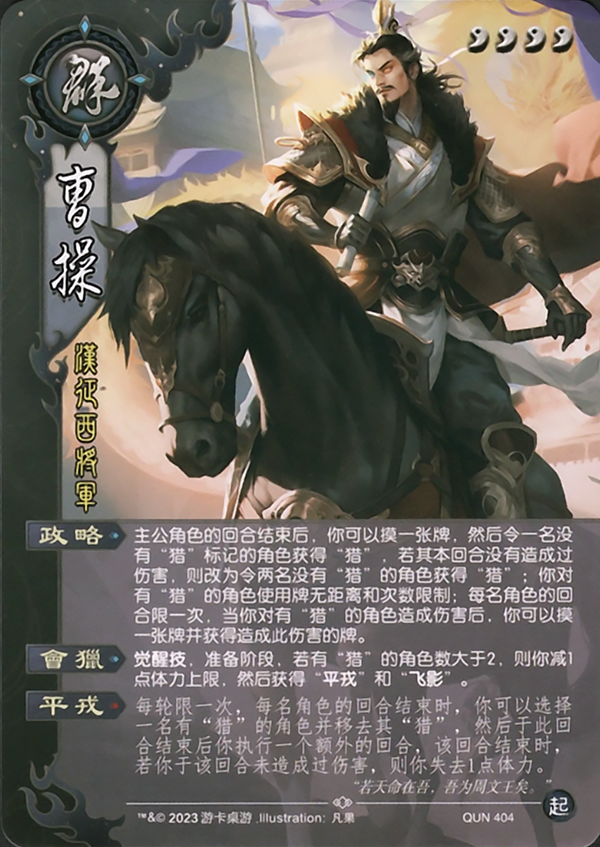

また、三国志における曹操の物語は、今日でも多くの作品に影響を与える特別な地位を持っています。彼の生涯に焦点を当てた小説やドラマ、ゲームなどが数多く製作され、人々に親しまれています。こうした作品を通じて、彼の理念や時代背景を学ぶことができ、曹操の名前は今日でも多くの人々に知られているのです。

6. 曹操の人物像

6.1 曹操の性格と理念

曹操は、その性格や理念においても非常にユニークな人物でした。彼は冷静沈着でありながらも、情熱的な一面を持ち合わせていました。特に、彼は人材の重要性を理解し、高く評価していました。このことが彼の政治における成功を支えた要因の一つです。

また、彼は強い実行力を持ち、目標に向かって邁進する姿勢を持っていました。彼の信念は、「義を重んじ、力を持って治める」というものであり、これが彼の政権とその後の評価に大きな影響を与えました。彼は自らの信念を貫き通し、その行動によって多くの支持を集めたのです。

6.2 文人としての一面

曹操はまた、文学者としても知られています。彼の詩作は非常に優れたものであり、その作品は後世においても広く読まれることとなります。彼の詩には、感情表現や自然への思いが織り交ぜられ、非常に深い内容を持っています。この文学적才能は、彼の知識深い性格や人間的な側面を示す重要な要素です。

彼の作品は、曹操自身の心情や思考を反映したものであり、彼が大規模な戦闘や政治的な決断においても慎重であったことを示しています。文人としての一面が、彼の能力をより引き立て、また彼の政治的な信念としても表現されているのです。

6.3 人間関係と家族観

曹操は非常に家族を大事にした人物でもありました。彼は自らの子供たちの教育に熱心で、特に曹丕や曹植には大きな期待を寄せていました。彼の教育方針は厳格でありながらも、愛情深いものでありました。このような家族観は、彼の人間関係においても色濃く表れ、周囲の人々との信頼関係を築くことに寄与しました。

また、彼は多くの人々との強い絆を持っており、その中には時には厳しい判断を下すこともありましたが、基本的には忠誠を重んじる人物でした。彼の人間関係に対する姿勢は、彼の政治的な成功や支持基盤を強化する要因ともなりました。

終わりに、曹操の生涯は中国の歴史において非常に重要な意味を持っており、彼の影響は今でも多くの文化の中に息づいています。彼の政治的手法、軍事的影響、文学的才能は、後の世代においても学ぶべき教訓を提供し、歴史の中で生き続けています。彼の存在は、単なる武将であることを超えた、偉大な文化的遺産として人々に受け継がれているのです。